五年前,一部《三傻大闹宝莱坞》让内地观众重新认识了印度神片。随后几年,《幻影神车:魔道激情》《新年行动》《我的个神啊PK》等片相继被引进。其中,口碑爆棚的话题之作《我的个神啊PK》在去年拿下1.18亿元票房,创下印度电影在华票房纪录。然而,从7月23日起上映的《巴霍巴利王:开端》并没有延续印度电影的这股升温之势,这部印度史上投资最大且在全球票房颇佳的电影在内地上映三天仅收获411.5万元,排片也徘徊在2%左右。开画成绩如此低迷,《巴霍巴利王:开端》让人大跌眼镜。

遭遇低排片,神片未受待见

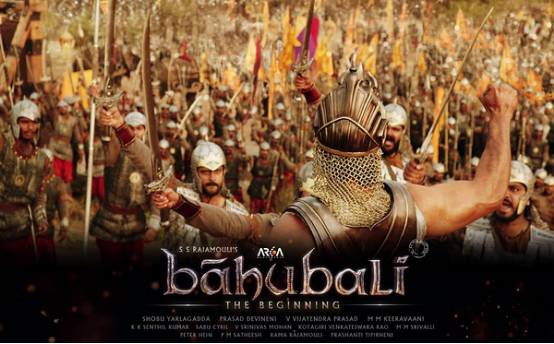

《巴霍巴利王:开端》被媒体誉为印度版“指环王”,印度最豪华特效大片,全片耗资17亿5千万卢比(约1.7亿人民币),是印度史上最贵的电影。影片上映后,在印度境内创下50亿卢比(约5亿人民币)的票房纪录,全球票房已超过60亿卢布(约6亿人民币),是印度史上第三卖座的电影,仅次于《我的个神啊PK》和《小萝莉的猴神大叔》。

然而,《巴霍巴利王:开端》并没有得到内地院线的青睐。根据猫眼统计数据,影片上映首日排片仅2.1%,最后首日票房收于81.7万元。与此相比,同日上映的《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》排片16.5%,首日票房1617.89万元。7月19日上映的《泰山归来:险战丛林》,首日排片28.5% ,票房4698.6万。虽然同为引进片,但《巴霍巴利王:开端》的市场号召力显然远不及好莱坞大片和日本动画片。再加上今年暑期档近百部影片扎堆上映,留给《巴霍巴利王:开端》的排片空间实在不大。

对此,孔雀山影业印度合伙人Prasad Shetty也指出,去年《我的个神啊PK》的火爆是天时地利人和情况下的特例,总体来讲印度电影在中国尚属小众市场,所以近年来引进的片子并不多。

最贵神片,口碑两极分化

《巴霍巴利王:开端》的内地票房不怎么样,但口碑并没有扑街,只是争议较大。目前该片在豆瓣网上的评分为7.2。在同期上映的引进片中,仅低于《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》的7.3,高于好莱坞大片《泰山归来:险战丛林》的6.2。看过影片的观众,很多人对影片营造的效果给予了肯定,认为战争场面气势恢宏,视效美轮美奂,制作算得上是相当精良了。不过,也有不少观众认为剧情东拼西凑,歌舞无逻辑乱入,一言不合就开挂。

作为一部史诗大片,《巴霍巴利王:开端》的故事其实很简单,讲述印度版的王子复仇记。影片改编自印度神话传说,勇猛、善良的巴霍巴利王和他的儿子希瓦,为了争夺摩西施未底王国控制权,与邪恶的兄弟巴拉迪瓦展开了激烈的争夺。影片中,时不时出现各种歌舞串起不同的时空场景,或突然出现主角挣脱地心引力,徒手攀上巨大瀑布等高能场面,以及浪漫的爱情元素,这些独属于印度片的特色,却让不少中国观众适应不良。

其实,《巴霍巴利王:开端》为了符合中国观众的观影习惯,已经把原本159分钟的时长缩短至129分钟,剪去的主要是印度观众比较喜欢的歌舞部分。然而,这样的做法,又令一些喜欢印度异域风情的观众认为不够原汁原味。

印度神片为何撩不动中国观众

印度是全球重要的电影出产地区。在过去的几十年里,印度几乎保持每年生产1000部以上的电影,是全球电影产量最大的国家。印度各州的语言不尽相同,电影市场相当复杂。国内观众熟知的宝莱坞(Bollywood)其实是以孟买为中心的一个电影工业基地,除此之外,还有托莱坞(Tollywood)、考莱芜(Kollywood)等其他电影工业基地。《巴霍巴利王:开端》其实并非宝莱坞电影,而是南印度电影。

印度电影市场非常有自己的特色,它的本土电影始终占据着票房市场的绝大部分份额,连所向披靡的好莱坞电影也无法撼动。印度民众热衷于支持本土电影,而本土电影也坚持生产符合印度观众口味的电影。内容上,印度电影多元、复杂,融合了多种多样的元素,如舞蹈、歌唱、奇幻等等。这种类型的电影受到各州观众的普遍欢迎。时长上,很少有印度电影在两小时内就结束,动辄三四个小时才是印度电影的常态。印度观众看电影更像是一场娱乐活动,观影过程中鼓掌、聊天也很常见,中间可能还会穿插有休息时间。他们就这样在电影院消磨整个下午或晚上,享受着免费的空调,这样才觉得值回票价。

印度电影的这些特点,显然与中国观众的观影习惯有着很大的差异。它在以异域风情吸引一部分观众的时候,必然会因为这种明确的风格拒绝掉一部分观众。此外,印度文化因为习惯将英雄神格化,而产生的种种违反物理定理的“开挂”情节,也常常让中国观众觉得匪夷所思,这其实也反映了两国在文化上的隔阂。中国观众大多是看个新鲜,并未在心理和文化上产生认同。因此,印度电影很难在中国赢得大众的支持。

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载!更多精彩文章请关注文创资讯微信(ID:chuangyiyun)。

评论