萨苏 IT工程师著名军史专家

从小跟随父母生活在科学院里,与著名科学家亲密接触。萨苏回顾了自己在科学院里的成长经历,分享了那些科学家们鲜为人知的故事,讲述了中国“最强大脑”艰辛奋斗的形象和情怀。在科学院里的一件件趣事儿中,折射了中国几代科学家的精神传承,在“永不熄灯”的科学院大楼里,他看到了未来的希望。

你不知道的中国科学大腕的爆笑传奇

我生活在科学院,我的父亲在中国科学院数学所,我母亲在农机化所。

大家都会对科学院感兴趣,但是科学大腕到底是什么样呢?我估计大家一般会有一个固定的模式:比较呆,可能戴个眼镜。我今天就给大家看一看真正的中国的知识分子,中国的科学大腕会是什么样子的。

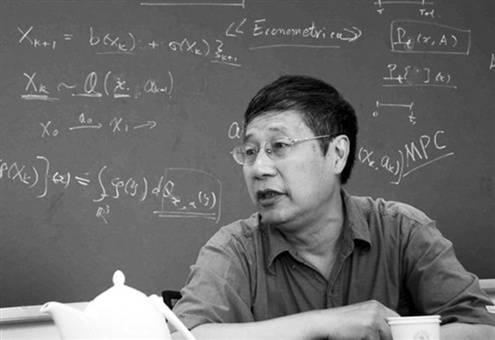

这个是我父亲他们中国科学院数学所的形象,一看就是典型的知识分子对吧。那么这位是谁呢?我拿他做一个典型来分析一下。

此人是我的一个朋友,他是我们山东大学的数学院的副院长,石玉峰先生。他有一份非常漂亮的履历,师从我国金融数学首席科学家彭实戈院士,获理学博士,后来又在法国的曼恩大学和英国的利物浦大学进修,现在是风险管理与量化投资研究所的所长,美国数学会的特约评论员。

这么讲的话,大家会觉得没什么意思,中国的知识分子不都长这样吗。你看他讲课的时候,也是跟我们想象的没有什么区别。我告诉大家他还有一个身份。

大家相信在中国现在还有武林大会这一说吗?这是真实存在的。

这就是2015年在山东武林大会。

在这个大会上,有一个人出现了,就是石玉峰先生。中国知识分子如果出现在武林的这种擂台上面,他会使什么兵器呢?武林大会的时候,大家有练拳的,有练剑的。但是石玉峰先生出场的时候,这个数学家却让我们大吃一惊,因为他的兵器是现在非常罕见的——青龙偃月刀,72斤的关王刀。我们的数学家使72斤的关王刀是挥舞如飞。

这就是他当时,我拍的几张他当时舞刀的这个镜头。

我们中国的科学大腕,实际上很多人都是文武双全,因为我们自古以来,修身齐家,治国平天下,什么都学。

那么女性的科学大腕又是什么样子呢?

给大家看一看,这就是女性的科学大腕,这个人是谁呢?应该说是冰雪事业的开拓者,同时也是极地冰雪权威,谢思梅女士。她拍这张照片的时候,没有PS技术,顶多是化化妆,那么大家猜一猜,这个时候谢思梅女士年龄是多少?这就是她51岁,在日本筑波拿到博士学位的时候拍摄的照片。

大家会说,女科学家会不会只是那种温室里面的花朵,所以能够养得这么好。其实我们中国的科学家,都是特别能经风浪的。

谢思梅她其实不是一个在办公室里面的科学家,她是我国赴南极考察队的随队科学家。所以她在南极经过冰雪考验之后还是这个样子。

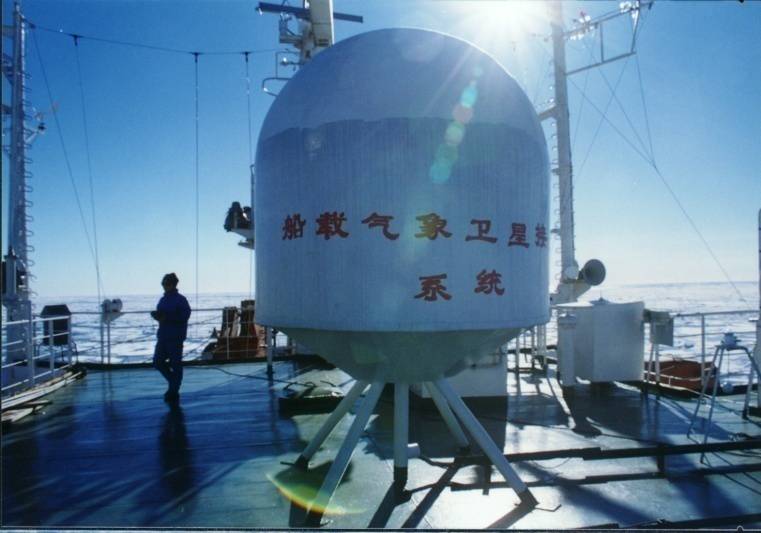

她曾经在南极考察队时候还立过一个功勋。当时她是国家海洋局极地所的主要的工作负责人,当时就在我们中国的雪龙号上装了一样特殊的东西,因为装了这个特殊的东西,所以后来称她为雪龙号上的千里眼。

这个大球是干吗的呢?谢思梅她领导的课题组自己研制的,大型卫星云图接收机,它这个云图的接收能力比当时美国和日本提供给我们的,要大得多。大到什么程度?

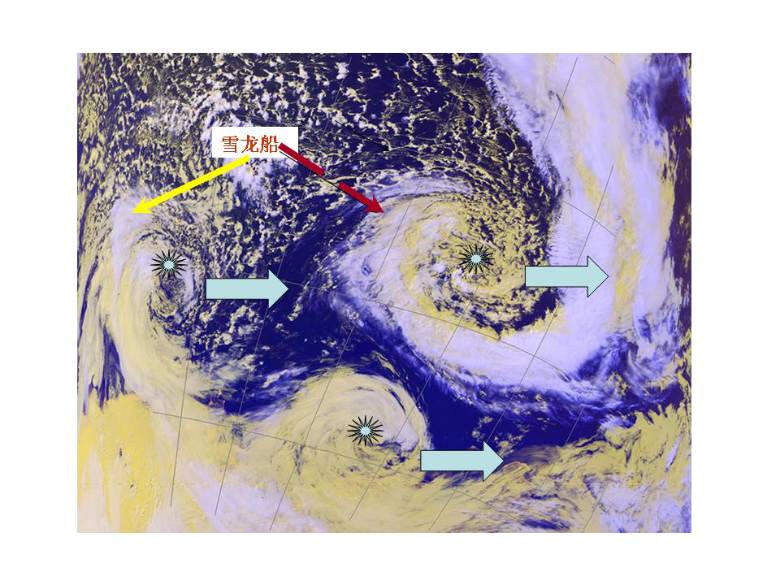

大家看一看,这张图就是当时一个明证,这张图,这么说吧,挽救了雪龙号,也挽救了当时中国的南极事业。所以我们看一看,就中国的知识分子、科学家,可能这个形象跟我们想象的不太一样。

这就是谢思梅后来去北极探险的时候,就是她在船上为什么拿着枪呢?这是打北极熊呢。

科学院其实虽然看起来好像是一个象牙塔,其实里面经常发生一些混乱,有一次居然学生们要哄严济慈先生下课。

这是我国的大物理学家,要把他哄下课,为什么呢?这就是当时科学院建立了自己的大学,就是现在的中国科技大,建立科技大以后,当时每一个学科都是我国的学术带头人,去给学生讲课。听了严济慈先生的课,大概听了一个星期,就不干了。

这时候我父亲在干什么呢?他在科学院的院部做小秘书,那么学生们就纷纷找他来提意见,要求换掉严济慈先生,说严济慈先生有两个问题,第一个他不会讲课,拿一本书来,也不是从头开始讲,随便翻开一页就开始讲;那么第二个问题呢,严济慈先生带有南方口音,说的话学生听不太懂。

那么很多学生都来闹事的时候,我父亲他们就比较紧张怎么办呢?就去找了当时负责校务的施汝为先生,也是我国的学部委员。结果施汝为先生说没关系,你告诉学生,再听一个月,如果你们还是要把这个严济慈换掉的话,我负责给他换掉。

当时大家都觉得不相信,于是就等着吧,听一个月以后,施汝为先生说,好,把学生们都叫来,你们来说说吧,严济慈先生的课,你们听不听?结果学生说,千万别换老师,原因是什么?严济慈先生虽然翻过一本,翻过一页就来讲,他翻开的每一页讲了一节课的都是一篇论文,而且这一个月的时间,他的口音逐渐被大家所适应,于是就是这样严济慈先生下课的问题就被解决了。

我父亲他们就找施汝为先生去了,说施先生啊,人家都不再要严济慈先生下课了,您到底怎么知道学生们不会,这个时候再难为严先生。施汝为说这个事我早就有把握。原因是就在当年的西南联大,学生就闹事,同样的理由要让严济慈先生下课,结果我们当时咬住了牙,一个月学生们都听好了,就不再让严先生下课了。于是当时我父亲多问了一个问题,当时在西南联大是谁带着大伙儿闹事的,是哪个学生带头要哄严济慈先生下课的呢?杨振宁。

我有一次看到过一个严济慈先生的一个访问。我们的记者去采访严济慈先生,当时是跟好多小孩在一起,就追着严先生问了这么一个问题,严先生,您看您能不能给我们分享一点,您这个科研中间的这种经验?你看比如说如果你考试的时候,您没考到第一名,那么您考到第二名,或第三名的时候,您是怎么面对这种事情的呢?面对这个挫折,您又是应该抱以什么样的态度呢?

您知道中国知识分子有个特点,别管长得帅的,还是长得漂亮的,反正是碰到这种问题的时候,一般都会脸有点发木,就是说话也会有点词不达意。那么严济慈先生当时是一分钟没回答出来这个问题,然后后来他终于回答出来了,他回答出来这么一句话,他说我这辈子还没得过第二名呢。这就是中国的知识分子,这就是我们的科学家。

那么我在科学院从小生活下来,我在那学到了什么呢?我告诉大家,科学院教会我什么叫做理想,我在科学院学会了两大理想。一个呢是关于事业的,一个是关于生活的。

那么首先看一下我们的事业的影响是什么?事业的影响是华罗庚先生教给我的,当时出现了什么事情呢?我是在中国科学院数学所的食堂里面吃饭,因为我那时候小孩,到那去吃饭,然后在旁边学习。那么当时大师傅觉得我还是可造之才,这孩子学习比较认真,于是走过来,拿手摸着我的脑袋跟我说,孩子好好学习啊,你将来争取能做到像华罗庚先生那样。

然后我就问了,我说华罗庚先生有什么不一样的地方呢?我们怎么就达到了华罗庚先生的水平呢?哎哟,华老那可不得了,华老啊,那论文一个字就值一个馒头,四分钱呢。从此我立下第一个志向,就是以后我写东西,能够达到一个字四分钱值一个馒头,这个好像现在达到了。

那第二个理想是关于生活的,因为我父亲是在数学所,所以他告诉我这样一个理想,那么接着就是到了我母亲那边,就是农机化所,农机化所有杨申教授,杨申教授是留苏的。当时就是我们到农机化所发现一个很好的地方,因为很多农产品会送过来做实验,所以我们就可以品尝到很多好东西,说人家杨申教授,那才叫过得好生活呢。

什么叫过得生活好呢?就是馒头片上摸的黄油都那么厚,从此我就知道什么叫做美好生活?就是当你吃炸馒头片的时候,上头抹上一指头厚的黄油。

科学院其实给我的东西呢,很值得跟大家讲一讲。我小的时候其实很少见着我父亲,因为我父亲就在北京工作,就在科学院。但是我为什么很少见到他。我只有什么时候能见着他呢,就是在夜里的时候,我要醒了,我能看到他,在旁边的书桌上还在工作。

那么他在工作什么样子,就跟这张图很相似。那么这张图让我知道了什么呢?就是他平时是一个很谦逊的人,但是当他在晚上,别人看不到时候在做自己的工作的时候,你会明白什么叫做布衣王侯。就是当他把自己的工作做的非常好的时候,那种傲似王侯的感觉,是我当时深深铭刻在心里面的。

所以后来,我出来工作以后,一直就是把科学院的这件事情铭记在心里面。当时我父亲挣的也很少,但是这种感觉是我所追求的。所以我现在每一分钟我都不会浪费,很多时候我会努力地去工作。

我现在是IT工程师,那我的IT工程师做到什么程度?我是美国通用电器公司亚洲区最佳员工。那么我同时也是喜欢写点东西,我做作家,那么我现在写了多少本书?我现在写了52本书。

尽管如此我还是很对不起我父亲,我当时开始写东西,他非常反感,我开始写得不好,他说你还不如把这精力拿过来好好做你的专业。那么后来我写得好了,他又说,你能把书写得这么好,你如果把这个精力放到你的事业上,你会更有成就。

我最后讲一点就是,我因为很长时间是在国外生活的,那么当我回到北京的时候,最让我感动的是什么事情?

最让我感动的就是当我回到中关村的时候,然后回到科学院,科学院宿舍我父亲的家。那么当我要进门的时候,我回头看了一眼,就看到了中国科学院计算所的那个大楼,看到那个大楼的时候,当时我夜里回来已经快1点钟了,我小的时候就有一个印象,科学院的这个大楼里面这个灯永远是不灭的。

当我2012年回来的时候,我看到这个中国科学院数学所的,计算所的大楼的时候,我看到它的灯依然是不灭的,所以这个时候我就感到,我回到这个国家是有希望的。

评论