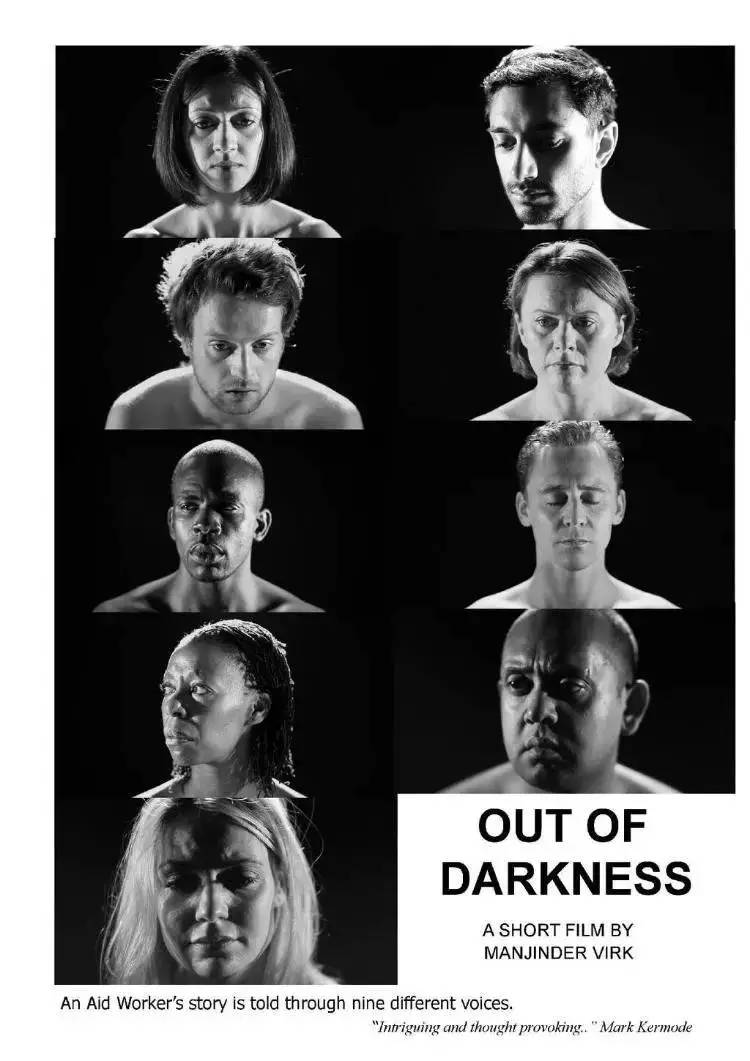

《走出黑暗》Out of Darkness(2013)

导演: Manjinder Virk

编剧: Manjinder Virk

类型: 剧情/短片

国家/地区: 英国

片长: 12分42秒

“它(《走出黑暗》)具有学术的严谨,又摒弃了戏剧传统,富有赤裸而强烈的人性,一开始看可能有些摸不着头脑,但它所表达的一切都是朴实真挚的。”——《小小的白色谎言(Little White Lies)》作者温迪·艾德(Wendy Ide)

“抖森”全副cut,精彩的微表情体现神演技

对于痛苦,人们往往选择遗忘、选择不再提及,让伤疤在时间的氧化中慢慢愈合——但避忌不说不等于消失殆尽,就像那些写在纸间、录到歌里、定格于镜头中的反战作品,它们一次次提醒着世界,战争的烽烟与殷红的血泊依旧蔓延,《走出黑暗》也不例外。不过这部微电影并非新闻报道,它没有那些冰冷的、触目惊心的伤亡数字,它只用穿越痛苦回忆的悲悯与坚强,重申生命可贵、扫清死亡阴霾、希冀美好愿景。

女演员Manjinder Virk,本片也是由她自编自导的

女演员Monica Dolan

女演员Noma Dumezweni

女演员Christine Bottomley

如果对战争进行上帝视角的旁观打量和手术式的精密解剖,只会引发观众的哀恸、怨念与道德质疑,所以《走出黑暗》并未絮絮叨叨细诉战争有多残酷,开篇一串突兀的机枪扫射、流弹出膛声与婴孩凄厉的啼哭,瞬即让观众陷入惊惧阴冷的氛围,以“迫害”和“受害”两种声音的交叠呈现战争泯灭人性的无情,画面不着一笔,却凭此留白唤起观众脑海里一切关乎战争的悲郁情绪,仿佛侵蚀灵魂的恫吓;主体部分则是9位演员扮演的“我”,一名救护人员,对初遇死亡、接受死亡的讲述——从幼时亲睹舅父离世、母亲劝诫自己无须害怕而要正视死亡,到因工作性质在生死场间来回进出,死亡一直如影随形:失血过多的英国士兵、被炸得粉身碎骨的伊拉克男青年、误入雷区头颅惨遭轰裂的阿富汗小姑娘……人间成了一具巨大的棺椁,停放着被“战争”这个恶徒屠杀的尸,恐怖像疯长的杂草,湮没了所有的无辜;成百上千的死亡,成千上万的死亡,数不胜数的死亡,让哀嚎、愤恨、悼念统统失去意义,除了麻木,还有别的办法吗?

“抖森”Tom Hiddleston

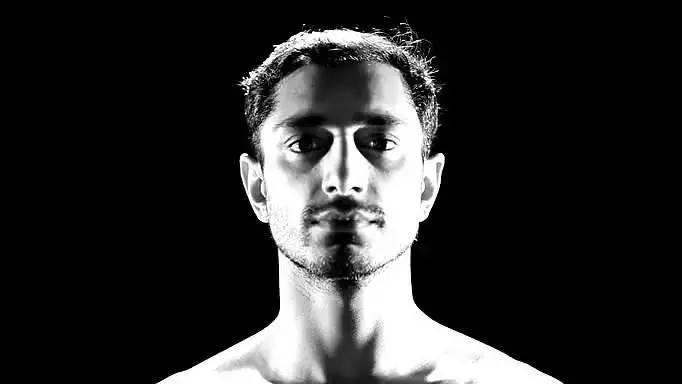

男演员Riz Ahmed

男演员Andrew Gower

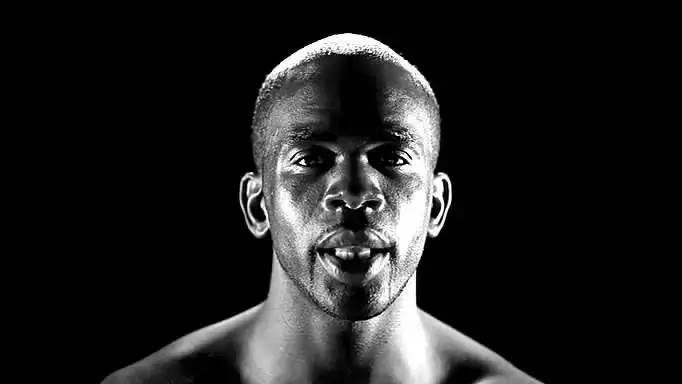

男演员Jimmy Akingbola

男演员Asheq Akhtar

出生似为偶然,死亡却是任谁皆无法逃脱的必然,王侯将相、倾城佳人、渔樵耕夫、演员明星一概不可免。有人寿终正寝,有人年少夭折,或久病难医,或意外横祸,死亡形式种种迥异,对生命更应珍惜。但死亡虽不可避,人们却有选择不被战争剥夺生命的权利——《走出黑暗》最了不起的一点,是它在尊重生命的同时也对死亡报以敬畏:人在诞生那一刻就已踏上衰老与步步靠近死亡的长途,死亡是人生中与衣食住行一样稀松平常的章节,而死亡也是人始终不可知的体验:死亡降临那一秒人的思想及触觉都已停止,也就不存在害怕,它安然地等候在终局,因此我们也该打消恐惧、安然地在终局与它相见,视它为归宿。换句话说,既然死亡是个既定的事实,那么努力活得安平、活得精彩,就是对死亡最有力的反击;而战争除了无视生命,也是对死亡的侮辱,它打乱、打破了我们“安然”走向死亡的进程,为原本应有的“泰然”抹上焦虑、悲痛、恐慌的污泥,是它撕碎了我们与死亡的和谐——唯有终止战争才能彻底消除面对死亡时不必要的混乱,因此《走出黑暗》的口吻不是谴责,而是发自肺腑的呼唤与憧憬:生之美好,死亦自若,为何要承受战争强加的额外负荷?

影片最终处理成黑白影像以突显肃穆

也是一种提纯,彩色只存在于剧照中

形式上,英国女导演维尔克邀来8位演员与自己共同演绎从事救护工作的叙述者“我”,挺有托德·海因斯导演《我不在那儿》里凯特·布兰切特、理查·基尔、克里斯蒂安·贝尔、希斯·莱杰、本·威肖等共同诠释鲍勃·迪伦的味道,一来星光度更高,是为小众独立片增强可看性、吸引大众关注的有效手段,再者也释放出更强烈的情感冲击力:生、死皆为普世现象,因此故事里因战争失去生命的受难者,他们的悲剧也非彼此孤立,更与聆听的我们息息相关——死伤者恰好是他们,但“恰好”的无端性则意味下一次可能就由“我们”来承接战争挥下的死亡镰刀——4名女演员,5名男演员,样貌、肤色、年龄、发音、语速各不相同,然而却都殊途同归于讲述同一个故事,这象征着《走出黑暗》的发声是依托了多少埋葬于战争的逝者而迸发出的呐喊,它是一次集体的痛苦回忆,代表全世界所有人反战的呼吁,以及对抚平心伤、慈悲救赎的渴望——就像短片中那句被每位演员反复念及的台词,“我的身体内有无数灵魂在起舞”。

深黑的幕布前,演员们通过近景特写直面镜头——镜头如瞄准的枪,而他们却以褪尽衣衫的原始情感力对抗这意喻战争的“武器”:为布景、美术做减法,这种极简主义使得肃穆、庄严又带有凭吊意味的黑白画面始终透出一股清澈、纯净,为阐明生命可贵、无惧死亡和对战乱停止的期盼增添了一份优雅的神圣感。包括“抖森”汤姆·希德勒斯顿在内的9位演员都奉上了沉敛、走心的教科书式表演,仅仅依靠牵动面部微表情和变换语调语速,就把惊颤、无措、郁愤、绝望、哀痛等多层次的情绪拿捏得精准生动,带来叫人鼻酸、揪心的感染力,台词功力一流,而“抖森”面对长镜头滴落的那颗泪珠更是蕴含了浓得化不开的哀愁。

“抖森”对着长镜头落下悲伤的泪

以完美的演技和情感震慑力诠释出战争的残酷

但我们更愿《走出黑暗》里的那滴泪可以涤净悲伤,这些曾经、正在为我们带来痛苦的战争,只是我们的生活某一个悲伤的版本,而今后的岁月则是没有战争的版本——我们“走出黑暗”、静享生命,在死亡之前,全力以赴欢度年华。

结尾处孩子的大眼睛

闪烁着无辜纯真又带着惊惧疑惑

希望战争永别只存美好于世

未经许可,严禁转载,合作事宜请联系微信menglu-white

评论