作者:北纬353

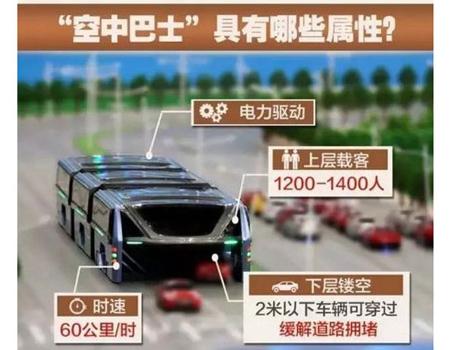

(图为巴铁概念设计图)

这一周,对于巴铁公司而言,最大的遗憾莫过于精心策划的“巴铁1号”路试事件还没来得及进行二次推送,就被舆论一边倒的质疑声所打到,相比于“巴铁”技术,人们更热衷于讨论巴铁背后的P2P、互联网金融,甚至金融骗局。既然如此,我们就来谈谈技术。

把空客A380开上街到底是怎样一种体验?

先来看一组数据。

8月2号,巴铁公司在北方著名的海滨旅游度假区秦皇岛市北戴河区启动了“空中巴士——巴铁1号”的综合试验,官方给出的信息表明,此次实验主要是为了测试车辆的刹车距离、摩擦系数、耗电等基础数据。从试验车来看,“巴铁1号”单节车厢长22米,宽7.8米,高4 .8米,采用“门”式结构,类似港口吊装集装箱常用的起重设备“门式起重机”,“巴铁”官方将其称为“大运量宽体高架车身设计”,外形采用隆起的架构设计,上层为高2.5米左右的封闭式车厢,载客,下层镂空部分约2.2米,可以正常行驶高度2米以下的车辆,动力部分采用电力驱动。对于这些数据,我们可能很难有直观感受,不妨对比来看。

与尝试公交相比,一般情况下,城市公交系统普遍使用铰接式(2节车厢)公交车长10-12米、宽2.5米、高3米,也就是说,巴铁1号1节车厢相当于将8辆公交车叠成2层的大小。

(图为空客飞机开上街的盛大景象)

与空客A380相比,空客380长72.75米、机身宽7.14米、高度24.09米,按照巴铁公司的设想,一辆巴铁最终上路实车预计3-4节车厢,相当于一辆去掉机翼和起落架的A380,想象一下,开一家A380上街,得是多么壮观的景象。

从载客量来看,一辆12米长公交的额定载客人数为92人,8辆荷载人数为736人,而一架空客A380的最高载客量为840人,就载客量来看,巴铁的1200人绝对称得上巅峰,是高铁列车(8节车厢)载客量的2倍。可见,从解决城市出行集中难题的角度看,“巴铁”绝对称得上是一项伟大的发明。也正如巴铁高层预言,如果巴铁早诞生132年,可就真没有地铁什么事了。

(图为巴铁城市应用场景,确实不符合城市现实景象)

你可能不知道,巴铁的本质是微立体交通

与“巴铁”第一次邂逅是在今年举办的中国国际交通技术与装备展览会上,与繁杂的智能交通设备设施、交通工具展示相比,无论是展台还是概念,“巴铁”都堪称独特,展台设计方面,巴铁采用了巨大的实体沙盘模型,全面展示了巴铁在城市交通场景中的具体应用;概念方面,“巴铁”打出了“中国原创重大发明”“2010年世界科学技术领域最佳、最重大突破发明”“国家重大战略新兴产业”“高效、低碳、节能、环保”等时代标签;更迎来了交通部、北京市等政府高官的参观关注,“巴铁科技”瞬间刷爆全场。不过,当我走进展台参观时,由于介绍素材较少,让我误以为这个架在路面上、底下可以穿行汽车的庞然大物只是个地铁换乘站而已。

(图为巴铁官方公布的基本参数)

可见,“巴铁”生来就是要挑战传统,更为确切的说,是要挑战既有规则。众所周知,现代交通是以空间发展为基础建立的立体交通体系,既包括包括地铁、公/铁路、飞机构建大立体交通,也包括公路、立交桥、城铁构建的微立体交通体系。有意思的是,在立体交通体系发展过程中,中国具有先行先试的果敢与魄力,早在两千多年前,先辈就开始尝试以中国传统的木榫构造创造立体道路,当时被称之为“复道”。据记载,秦始皇层以阿房宫前殿为中心,南到秦岭之巅,北到咸阳北阪,东到骊山的“百里复道”,形成了当时世界上最早、最宏大的立体交通系统。到了汉代,汉王朝在长安建有气势恢宏的复道和六座"飞阁",飞阁跨越宫墙、城墙、河道和大街,这就是现代的立交桥的雏形。从巴铁在交通中的参与方式来看,未来将主要参加路面交通,也就是说其核心是参与以路面为基础的微立体交通体系建设,本质上路面交通的延展。

面对规则、技术,巴铁面临的诸多不可能

问题是,无论是公元前200年左右的秦时“复道”,还是1843伦敦人率先修筑的地铁,当时方案实施时,交通“体系化”概念尚未提出或“交通空间”尚有重大盈余的行业发展初期,交通规则也都是从零开始建立,空间较大。但“巴铁”面临的境遇就远非如此了。

(图为巴铁车辆内景)

首先,政策环境中面临的不可能。经过近千年的发展,尤其是随着20世纪80年代地铁交通体系的逐步建立,目前世界各国以空间发展为基础的“立体交通体系”已经全面建立,且形成了相互配合、相互影响又相互妥协的交通规则体系,这就意味着,所有新交通体系的建立,都必须以既有体系为基础,任何试图改变现代交通体系基础的尝试可能都会是一种失败的尝试。比如,我国《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)中规定,城市道路一般限高4.5米,其中部分桥梁根据设计需要限高4.2米、3.5米不等,在这种规则下,城市道路通行车辆一般3米左右,如公交汽车,“高客”可达3.8m左右,汽车货运车辆,如箱式货车等,最终装载量也不能高于4.5米,其中部分限行路段限高更低,甚至仅为2米左右,仅从高度来看,“巴铁”2米的穿行高度显然不可能满足现实需求,除非重塑汽车制造体系。宽度方面,根据《中国标准高速公路》规定,城市道路每车道宽度为3.5米,交叉路口分流车道每车道为2.3-2.5米,从“巴铁”的设计宽度来看,其7.14米的宽度似乎并不能与现有的道路条件相匹配,其次关于转弯半径,车站设计都是必须考虑的重点问题。最值得关注的是,在寸土寸金的城市道路中还是否能够为“巴铁”两侧各50厘米宽的轨道线腾出位置,这一点确实令人担忧。

(图为巴铁轨道)

其次,客流市场中面临的不可能。后续,“巴铁”面对质疑最大的应对宣传点可能在于:“巴铁”将解决新兴城市的交通难题,比如试车的秦皇岛经济区、三线城市群等。不过,从新的城市规划,尤其是二三线城市地铁交通建设规划的暂停审批等事项来看,未来新兴城市并不可能再会像北上广核心区那样,出现人群高度集中的现象,这就意味,“巴铁”在新兴城市应用的客流基础并不存在,况且,现代的电动公交、快速公交、地铁以及分时汽车租赁等,有可能是更行之有效且不改变既有体系的更佳解决方案。

第三,技术发展中面临的不可能。按照“巴铁”的官方资料,每列车(4节车厢)的设计载客量为1200人,以城市公交体系普通载客量为额定荷载量的150%计算,现实载客量大约为1800人,如按照每人50公斤体重计算,相当于90吨,该质量由长88米宽0.5米的两根立柱承受,按照物理学计算,其平均接地比压为0.01Mpa,这仅仅是个概算,其前提条件是行走机构的接地面积为88平方米,显然这是不可能的,这就需要考虑,什么样铁轨,或者说怎样的地基层才能承受这样的重量。在稳定性方面,由于采用“门”式结构,跨度7米的车厢仅靠两侧的立柱板沉重,且镂空部分高达2米以上,满载或者超载条件下其材料的可靠性,以及整车转弯的稳定性是否靠得住,这一切都需要论证,由于涉及到交通安全,因此科研投入和周期都会很长,而用造价上,用巴铁的修建费用仅为地铁的五分之一等模糊数据来判断其投入,显然还有商讨空间。况且,由于其设计颠覆了已有交通体系,其配套的电力系统、交通标识系统、车站系统是否具备技术可行性也值得探讨。

(图为:这条路巴铁目前只走了300米)

总体来看,巴铁的设计初衷、设计思路,甚至包括其运营规则都符合人们对于出行的美好愿景,但是“创造不等于制造”“创新不等于实用”,摆在巴铁面前的不仅仅是技术、环境、资本的困扰,更重要的是,是否真正实用,是否能真正解决问题,而不是像舆论所猜测分析的那样,仅仅是个圈钱工具。对于创新,我相信绝大多数人会有期待,因此也期待“巴铁”能脚踏实地,多些技术尝试,少些金融把戏。

(注:本文图片源自网络)

评论