文|天眼查数据新闻实验室

看清趋势,看准未来。从昔日的苦坐冷板凳到如今的广受关注,专精特新中小企业无疑成为当今经济备受瞩目的发展力量。发展专精特新中小企业,关键在于看清政策导向,厘清产业发展规律,看准地域产业发展潜力,并不断创新持续发展。

8月24日,天眼查研究院推出《“专精特新”企业十强城市洞察报告》(以下简称《报告》)。报告聚焦十年来专精特新中小企业的发展历程,针对北京、上海、宁波、深圳、天津、重庆、成都、青岛、东莞、厦门十强城市,重点挖掘“专精特新”中小企业在地区工业经济发展中的影响与促进价值,突出对专利研发能力、科创板、北交所上市企业案例分析,填补了行业内的研究空白,为中小企业向“专精特新”进阶发展提供有利的成长启示与路径参考。

报告显示:

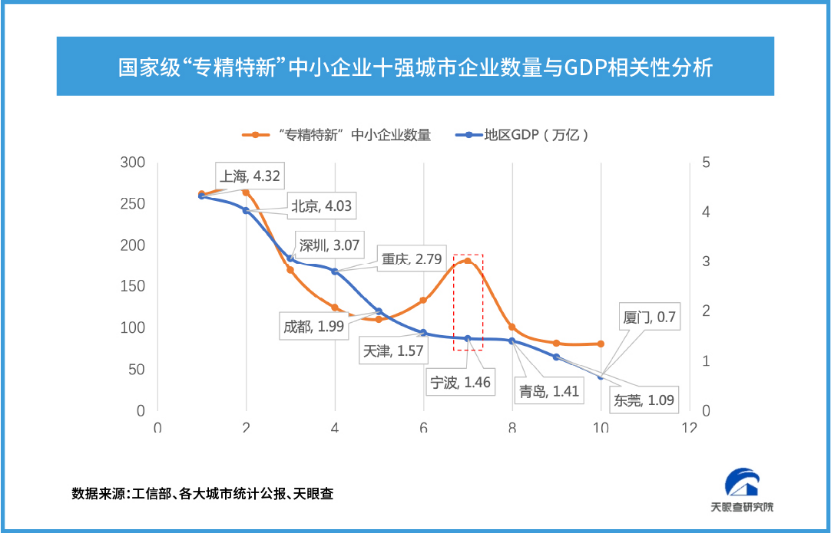

专精特新企业数量与GDP呈现正相关态势,专精特新企业集聚的TOP10城市,超过一半位于东部沿海地区;

专精特新十强城市出炉,北京居首,宁波是国家级专精特新企业数量最多的地级市;

专精特新企业主要集中在智能制造业、计算机、通信以及为制造业提供支撑的科技创新和服务行业;

在北京、上海、深圳等城市,专利数量大于600项的专精特新企业比例更高。

北京是国家级专精特新中小企业数量最多的城市。其中,以高新技术产业为主的海淀区,截止到2022年6月30日,拥有国家级专精特新“小巨人”企业共117家,占北京市国家级专精特新“小巨人”企业总数的45.5%。

成都是创新力强、企业专利数量最多的新一线城市代表。 报告显示,2021年,成都智能制造全产业规模突破1000亿元,规上工业增加值增长11.4%,新增4家全国制造业“单项冠军”,国家专精特新“小巨人”企业达107家。生物医药、轨道交通装备入选国家战略性新兴产业集群,相应专利数量可观。

助力解决“补短板”难题,智能化升级激发区域新动能

十年寒窗磨一剑,今朝出鞘试锋芒。工信部数据显示,我国“专精特新”中小企业超过60%属于工业基础领域,超过70%深耕细分领域10年以上。

多年深耕细作、扩容提质,持续涌现出一批在核心基础零部件和元器件、先进基础工艺、关键基础材料、工业软件、产业技术基础“五基”领域补短板、填空白的企业。纳米微球、石墨设备、海底电缆等部分领域实现国产替代,形成了相对安全可控的产业链,成为制造强国建设的重要支撑力量。

智能化升级倒逼产业发展。挖掘新动能,加快培育“专精特新”企业成为多地提升区域竞争力的有力途径。《重庆市推进“专精特新”企业高质量发展专项行动计划(2022—2025年)》提出,到2025年,全市将培育创新型中小企业2.5万家,市级“专精特新”中小企业2500家,国家专精特新“小巨人”企业300家,新增上市企业25家。

除重庆外,东莞市在培养“专精特新”企业方面也下足功夫。在《东莞市加快培育发展“专精特新”企业的若干措施》中指出,东莞实施创新型企业梯队培育工程,力争到2025年,全市高新技术企业数量达11000家,瞪羚企业达1000家,百强创新型企业达100家,推动实施一批国家、省重点领域研发项目,打造一批行业隐形冠军。

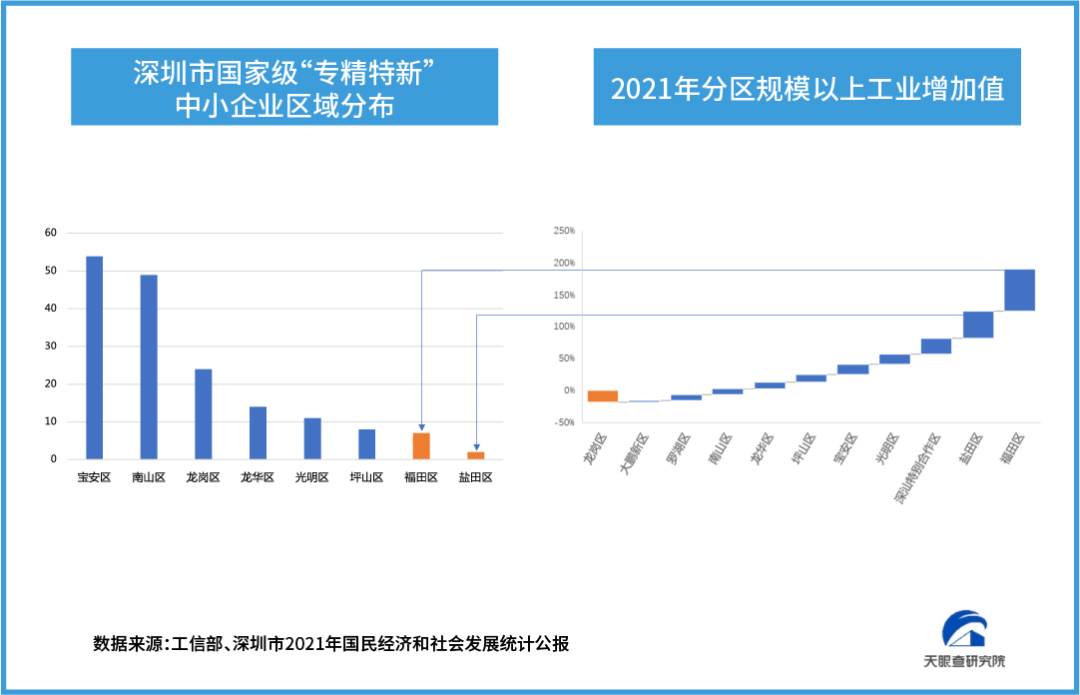

市场需求是创办企业,经营企业的根本出发点,专精特新中小企业应当以满足最大化的用户需求为基点,开展创业之路。2021年深圳工业增加值增长速度,福田区位居前列,而区内专精特新中小企业的数量却排在“末尾”,“差距化”的市场空间也为创立企业提供了方向。

科技创新驱动元素凸显,“专精特新”中小企业成科创板后备军

从昔日苦坐冷板凳,到如今成为科创板的后备力量,专精特新中小企业无疑是当今经济发展备受瞩目的力量。据天眼查研究院统计,北交所101家已上市企业中,有国家级专精特新“小巨人”企业22家。

作为全国工业大市和先进制造业基地,宁波市在科创板及北交所上市的企业以制造业为绝对核心,在对产业结构不断优化,制造迈向“智造”的重大利好之下,专精特新中小企业正以科创板企业为目标进行对标发展。

报告显示,天津、青岛在新旧动能转换下,“制造”向“智造”转变,其在科创板上市的企业多集中在先进制造、生物医药等重点产业链领域。

天眼查日前发布的《北京证券交易所上市企业2022年上半年发展研究报告》称,综合来看,国家级专精特新“小巨人”企业合计营收复合增长率25%比北交所上市企业的合计营收复合增长率(21.2%)高3.8%;合计净利润的复合增长率21%比北交所上市企业的合计净利润复合增长率(19%)高2%。国家级专精特新“小巨人”企业在营收规模、净利润、近三年研发投入强度的各项指标均领先于北交所整体水平,在北交所上市企业中起到了领头羊作用。

截止到2022年6月30日,北交所101家已上市企业中,共发生融资事件481次(不含观典防务科创板转板上市)。其中,定向增发274次,战略融资27次,A轮融资27次,B轮融资16次。从融资情况可以看出,北交所上市企业在企业发展初期受到风险资本投资较少,定向增发是主要融资手段。

财政金融保障力度加码,大力培育“专精特新”企业

2021年《“十四五”促进中小企业发展规划》指出,“十四五”期间要推动形成100万家创新型中小企业、10万家“专精特新”中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业。“专精特新”中小企业的培育和发展被提升到了前所未有的战略高度。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署,实现经济高质量发展,我国从中央到地方制定了一系列政策、从财税、信贷、融资、支持产业链升级、提高企业创新能力等方面,支持“专精特新”中小企业高质量发展。

深圳专精特新中小企业补贴措施,是以专注铸专长、以配套强产业,以创新赢市场,在提升产业链供应链稳定性和竞争力、构建双循环新发展格局中发挥着重要作用。报告显示,深圳盐田区按市级资助的50%给予资助,对同一企业或单位每年资助高达500万元,成为十城最豪横的福利补贴。

东莞加快培育发展专精特新企业,促进优质企业做精做大带动中小企业高质量发展。报告显示,为提升企业融资水平支持企业上市发展,将符合条件的专精特新企业优先纳入中小微企业“白名单”,贷款额度提升至3000万元。支持金融机构开展专属金融服务,五年内面向“专精特新”企业推出总授信额度不少于1000亿元的专属金融产品。

培育创新驱动型产业,专精特新企业亟需与时代同行

“专精特新”企业是创新驱动产业升级的重要依托。报告显示,北京、上海、深圳等地重点在人工智能、集成电路、生物医药、新能源汽车等高科技领域培育出一批高成长性、创新能力强的“专精特新”企业。

为培育更多的专精特新中小企业,青岛实施育苗倍增行动,实施百家龙头和骨干企业倍增计划,壮大百亿级、千亿级企业阵容,以期每年新增国家级“专精特新”企业20家以上。

随着天津专精特新企业发展壮大,科技型中小企业、雏鹰企业连年增长,成为专精特新企业蓄水池。2021年,天津市国家级专精特新企业达133家,市级专精特新企业也在2021年增至436家。

培育“专精特新”企业,对于推动中小企业创新发展,优化产业链、供应链、创新链,攻克关键核心技术和解决“卡脖子”问题具有重要意义,也是推动高质量发展、实现共同富裕的重要途径。未来,持续加强毕业生就业指导,为高科技人才提供源源不断的支持供给。

众多专精特新中小企业持续深耕专业领域,提升创新能力,描绘出中国高质量发展的画卷。创新是趋势,新兴产业是未来。天眼查结合报告深度剖析“专精特新”新势力,助力更多中小企业看清趋势,看准未来。

评论