(先为张国荣哀悼30秒)

《阿飞正传》拍的是香港这个城市的移民气质,这个气质由张国荣演的旭仔所代表了,他有故事、有钱、有魅力、但是漂浮不定、感情凉薄、心里装着一个关于远方的梦。王家卫还嫌不够,再加了一个“无脚鸟”的意像,来代表所有这些停不下来的移民们,用张国荣寻找生母的欲望(终究没有得到)来象征一个城市的隐痛:无根——寻找——受伤。

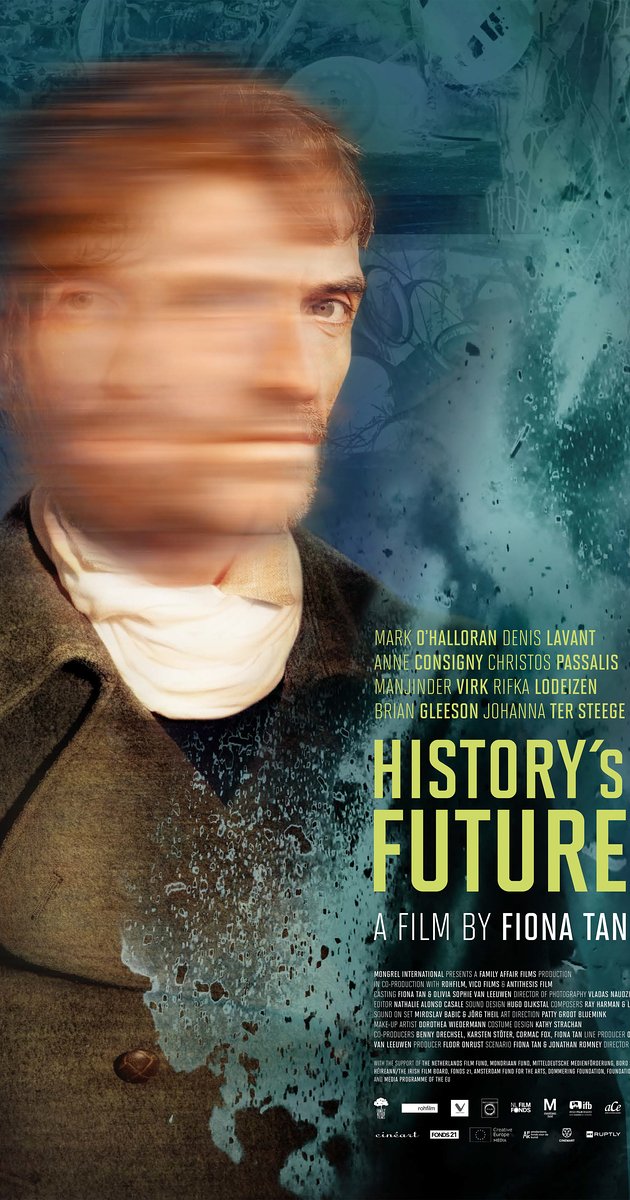

今天的欧洲,关于难民、移民的话题占据着文化讨论的各个角落,荷兰艺术家Fiona Tan的电影《历史的未来》,为今天的移民危机提供了新的角度的思考。

Fiona Tan是荷兰最重要的艺术家之一,曾代表荷兰参加威尼斯双年展。长年以来她躬耕于影像艺术领域,研究的主题是“身份和记忆的胶着关系”。这个和Fiona Tan独特的身份特征有关,她父亲来自中国,母亲是澳大利亚人,她生于印度尼西亚,长于澳大利亚,后求学并定居于荷兰,她曾自嘲“我到哪儿,都是一个专业的外国人”。

所以身份、记忆和归属感,自始至终成为了她艺术生涯的核心。她曾经回到中国的一个叫谭村的村子拍摄了一个纪录片,那里有她父亲的族谱,她没有任何回忆在这里,她试问:身份更取决于血缘?还是记忆和历史?还是环境呢?一个荷兰人看了这个纪录片后很惊讶地告诉我:“知道吗?太疯狂了!一个村子的人,全都姓谭!他们是什么关系?”

这部《历史的未来》是她的第一部叙事电影,在2016年鹿特丹电影节首映。

我先简单介绍一下故事:一个男人,在意外遭到暴力之后,头部受伤,失忆了。接下来,电影并没有进入俗套的寻找记忆的情节里,尽管男人的妻子随后出现了,照顾他,试着帮他回忆过去,但很快,男人离开了家,从此一个人旅行,因为他需要寻找的不是记忆——而是自我。失忆,给了他一次机会去建立新的身份。

于是借助他的旅行,电影向我们展示了欧洲当前的“滚动的灾难”和城市的骚乱,比如抗议财政削减的示威游行、警察的暴力、在意大利触礁的Concordia号的残骸,等等等等。

时至今日,欧洲的动荡何止这些。长久以来,荷兰给人的印象总是小富而安、政治中立、移民众多但和睦相处的姿态。然而随着全球化和欧盟国家的唇齿相依,恐怖袭击、英国脱欧和金融灾难的波及,谁也不再觉得这里仍是太平胜地。从巴黎到布鲁塞尔,危险离阿姆斯特丹只有两个小时的车程。似很多荷兰人认为恐怖袭击来到阿姆斯特丹只是时间问题。

Fiona Tan将这些危机和担忧都放入了她的作品中,所以这部作品挟裹着诸多政治话题,而这些带给了她一个独特的切入点,面对移民危机下欧洲的“文化和身份”的焦虑,这能不能是一次新的机遇,来反思历史,建立更包容的世界公民的身份呢?

莎士比亚说:“人生是一个荒唐的故事,由愚者讲述,充满了喧哗和骚动”。如今的欧洲,充满了喧哗和骚动,对立和动荡,但是问题不在于简单的限制移民的入境,或者是保持文化的纯粹性,因为人口的自由流动是人性使然,也无可避免。当前让对立的双方放弃争执,重新凝结分裂的认同感,是今天知识分子的迫在眉睫的任务。Fiona Tan用一部电影开出一剂理性的药方,就是:从狂热中支持移民和反移民的争论中冷静下来,寻找自我,这比寻找过去的传统更重要。

王家卫拍移民,用隐喻的手法将一代人的隐痛赋予一个角色,用一个类似寓言的家庭故事和爱情故事,去表达一个时代的愁苦;Fiona Tan拍移民,带有很强的左派色彩,没有一丝一毫停留在角色感情的纠结上,更没有深沉地隐喻什么,她大量地借助文献、新闻图像,拉近了电影和现实的距离,让我们近距离地体验当代欧洲的危机。

评论