日常生活中,主要道路和公共建筑的无障碍设施有没有、好不好,直接关系到残障人群的生活质量。为践行“人民城市”重要理念,帮助残障人士、老年人等社会群体共同享受高品质生活,当前,杨浦滨江正在积极打造杨浦滨江空间无障碍创新示范区。在9月20日召开的区政府常务会议上,邀请了3位公众代表参与审议《杨浦滨江公共空间无障碍环境建设导则》(以下简称“《导则》”)。

打造成为“世界级城市会客厅”,杨浦滨江这块宝地承载着杨浦人诗意栖居的美好梦想,但有那么一个特殊群体面对滨江,望而却步,因为他们害怕给别人添麻烦,害怕被投来异样目光,害怕陌生环境给自己带来二次伤害。

截至2021年底,杨浦全区持证残疾人5.05万人,占常住人口4%;全区60周岁及以上户籍老年人41.44万人,占户籍总人口39.5%,老年人口总数及高龄老人数长期位列全市中心城区首位。随着本市老龄化加速,城市无障碍需求越来越大,无障碍问题将成为公共安全问题。

当前滨江公共空间无障碍设施,还存在哪些问题亟待改进?在过去半年时间里,杨浦滨江充分听取了听障、视障、肢残等特殊人群的实际需求。

“在实地走访中我们发现,滨江唯一能发声的是‘请带好口罩’。”在今年7月22日举行的杨浦滨江空间无障碍创新示范区建设启动会上,来自上海盲人协会的专家说。“滨江的场馆之间距离较远,党群服务中心在不起眼的位置,盲人很难找到,希望能设置语音系统,加装屏幕朗读软件。”

“滨江的指示牌不多,因为言语沟通,聋人朋友连厕所都要花很长时间才能找到。”聋人协会的代表提出,“对于完全没有听力的聋人朋友来说,可视化是他们唯一获得信息的途径,希望杨浦滨江能有更多标志牌和引导牌,让我们知道前面是什么位置,公共厕所在哪个方向。”

8月18日至8月28日,杨浦区开展“有爱·无碍,我的滨江不是梦!”——创建杨浦滨江空间无障碍创新示范区人民建议征集活动,共收集到建议83条。

如今,这些建议和愿望,都被写进了《导则》中,将在杨浦滨江逐步实现。

改造细致到毫米,面向不同人群

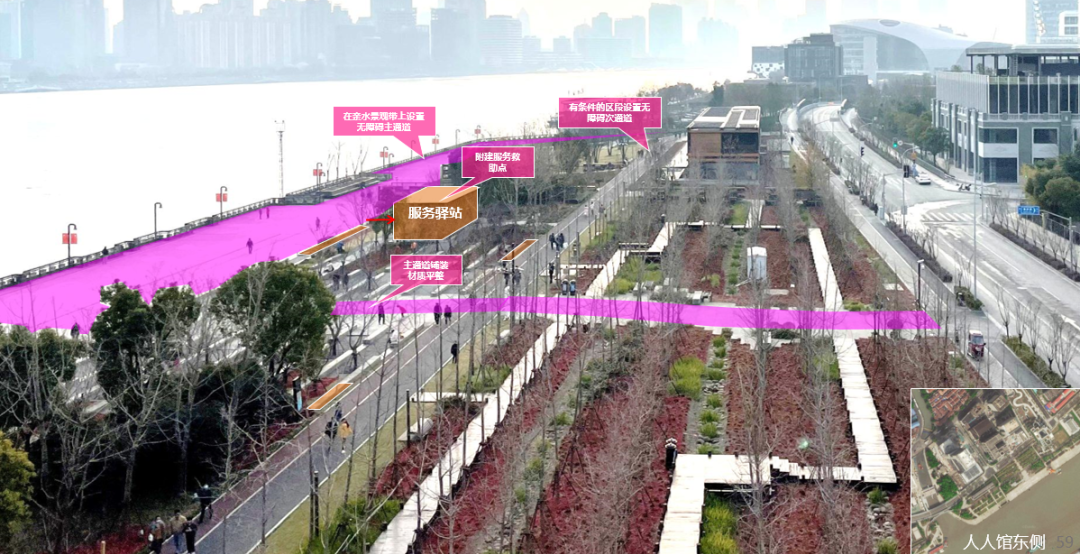

杨浦滨江公共空间无障碍环境建设分为1.2公里示范段、5.5公里建成段、15.5公里完整段三个阶段,将逐步实施。其中最先落地的示范段从怀德路延伸到明华糖厂,全长1.2公里。

作为一名肢体残障人士,柳丽十分盼望能在滨江实现出行无障碍。

近期,杨树浦咖啡馆、杨树浦耐克驿站、渔人码头公共厕所、人民城市建设规划展示馆等公共设施出入口将实施无障碍通道改造,纱厂码头、丹东码头的无障碍路线中断处也将打通。

《导则》结合杨浦滨江实际,对于无障碍通行设施、服务设施等布局、建设、维护都作出了细致的规定,有的甚至精确到毫米。比如无障碍通道上有井盖、箅子时,井盖、箅子孔洞的宽度或直径不应大于13毫米,条状孔洞应垂直于通行方向;轮椅坡道的横向坡度不应大于1:50,纵向深度不应大于1:12,净宽度不应小于1.2米,长度超过9米时,每隔9米要设一个轮椅休息平台。在滨江无障碍主通道上,要100%设置无障碍卫生间,保证无障碍主通道上卫生间距离小于600米,无障碍休息座椅设置间距不小于150米……户外桌椅、饮水设施、自动售货机、垃圾桶、问询台等都将增设70到85厘米的低位服务设施,同时设施前留有轮椅回转空间。

“希望通过《导则》的制定,能真正做到《导则》先行,无障碍设施的改建新建、落地落实,可以使我们出行困难人员在滨江游览顺畅。”柳丽说。

除了无障碍通行设施和服务设施,《导则》还首次在公共空间建设中对信息无障碍提出要求,对无障碍标识、网络通信设备、过街音响提示装置等做出了具体规定。

“我们视力残障者对日常生活周边熟悉的道路,一般都能够利用盲杖、盲道等辅助器具和设施,依靠声音和记忆等,去到我们想去的地方,但是当我们想要去陌生地点,如果没有家人陪伴,不会熟练使用手机导航系统,就很困难了。”视障人士朱嗣斌说。

根据《导则》内容,未来杨浦滨江将在主要公共建筑标识牌设置盲文,综合开发服务于全人群的杨浦滨江语音导览系统,通过声音提供建筑、通行导航等信息;使用多媒体大屏幕展示信息时,为音频信息提供字幕,为听障者提供便利;在杨浦滨江相关智慧应用中,还将开发无障碍版本,支持信息查询辅助功能,当听障者访问基于语音的呼叫中心时,通过服务人员的人工服务,将语音信息转化为短信文本或微信文本,发送给听障者。

“《导则》中提到的语音提示系统,能让广大视力残障者更好地感受到杨浦的发展、滨江的变化,也让我们切实体会到上海这座城市的温度。”朱嗣斌感慨道。

不仅是设施提升,更是文化融入

杨浦区残联理事长曹月介绍,杨浦滨江无障碍空间的打造,不局限于消除物理障碍,更是为了让所有人充分和切实地参与社会生活。杨浦滨江的坡道建设,不仅可以让残障人群更方便地到达亲水平台,同样可以让推婴儿车的家庭、用轮椅出行的老人、短期受伤的人使用。

在绿之丘北面,一个150平方米的空间将被建成“杨浦滨江残疾人阳光综合服务中心”,功能包括提供残疾车停放、轮椅拐杖等租借、电子展示、语音导览器租借、手语翻译服务、无障碍卫生间、志愿者预约服务、休息交往等综合功能,成为滨江残疾人友好建设的核心节点。服务中心将开设残障人生活体验馆,可定期开展残障人士文创作品展示、文创体验市集等公益活动。

“我们社区里残障人士、老年人等弱势群体,因为自身行动不便等原因,常常无法享受到滨江建设的红利。我身为社区‘当家人’,尽管能给他们提供一些力所能及的帮助,但是对他们能否融入社会比较担心。”杨浦区人大代表、幸福村居民区党总支书记、居委会主任郑恋咏谈到,《导则》的颁发,充分考虑了残障人士、老年人等特殊人群的实际需求,实事求是、因地制宜的完善无障碍环境设施,为他们全面参与社会生活,帮助他们融入社会,提高参与感、获得感、归属感提供了具体指引,体现了政府对残障人士、弱势群体的高度重视。

“让不同人群都能在杨浦滨江这个空间得到充分尊重,得到优质体验,感受生活的美好。”杨浦区委副书记、区长薛侃表示,未来,在杨浦滨江的建设过程中,还将充分征集意见建议,形成杨浦滨江无障碍环境建设社会反馈机制,从使用者角度不断完善相关配套。同时,在杨浦的各项公共建设、公共服务、公共管理中,充分考虑特殊群体的需求,在全社会形成尊重残障人士、关爱残障人士的的良好氛围。

文字:毛信慧

图片:王修远 毛信慧

编辑:郑潇萌

*转载请注明来自上海杨浦官方微信

评论