翻山铰子,一种挥舞和击打铰子(铜质小镲)的舞蹈。

它以铿锵之声及粗犷豪放之舞,翻飞于大巴山秀美的山川、田园间,历经百余年发展成为了汉民族一种十分独特的舞蹈表演形式。其发源于大巴山深处的平昌县西兴、龙岗一带。

“翻山”指舞动道具的方式,“铰子”既是乐器,也是手中的道具,翻山铰子所具有的民族民间和地域特色,堪称巴文化艺术一绝。

2008年,翻山铰子被列入四川省国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

传统习俗>>>喜乐而舞

关于翻山铰子的确切起源已不可考究。清朝末年,通过平昌县著名的铰子艺人——苏新太和李明亮二人对铰子的大胆改造后,翻山铰子才逐渐在婚嫁、寿诞等各种喜事中广泛演出,用来烘托喜庆热闹的气氛。翻山铰子也由此成为了“婚丧嫁娶”必不可少的传统习俗活动。

建国后,翻山铰子以其欢快热烈、刚健粗犷的气质受到广大山区人民的喜爱,它的娱乐功能得到了充分地发挥。

当时在平昌县龙岗及周边地区流行着一句话:“离了和尚不念经,离了铰子不娶亲”,可见当时的翻山铰子作为一项民间文化艺术活动,已经完全融入了当地的百姓生活,非常具有影响力。

简单>>>繁复

当翻山铰子上升为一种喜乐舞蹈,就不仅是一个道具了,要把单一的铰子变得有观赏性,让老百姓喜欢,在其发展过程中,一代代艺人们在铰子击打上也是煞费苦心,做足了文章,将简单变繁复。

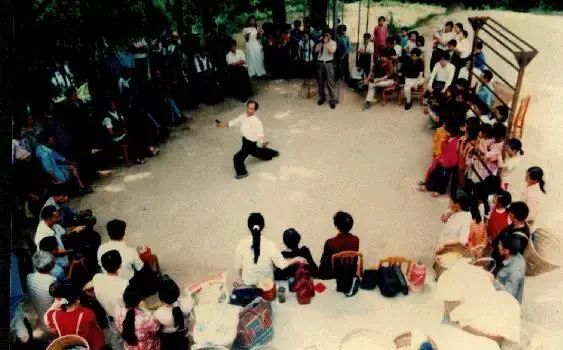

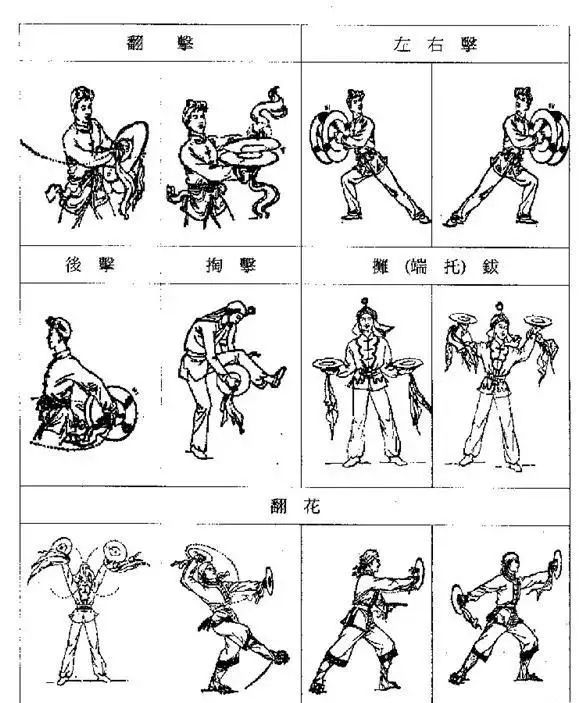

翻山铰子的表演有相对固定和成熟的模式,在唢呐和锣鼓的伴奏声中,铰子手(表演者)合着节拍,挥动双铰,不时放长或收短铰上所系的绳子,忽而甩过头顶,忽而绕过腰腿翻旋飞转,在各个不同的部位击打,展现出种种优美的舞姿和造型。

而且无论动作怎样变化,也无论延续多久,其进行的节奏总是均匀而平稳。但在均衡的节奏下,动作却时大时小,时起时伏,动静相济,显示出张弛和跌宕。整套动作不但没有单调平直的感觉,反而让观众觉得别有情趣。

近年来,翻山铰子艺人竞相创新,将铰子搬到方桌和长凳上表演,形成了“高台铰子”这一新样式。远远一看,艺人们在高台上左右腾挪,颇有腾云驾雾之势,充分展现了翻山铰子的惊、奇、险、美。

由简单到繁复,音乐由单一的击铰发展为与唢呐、锣鼓等组成合奏,表演形式由最初的田间地头表演发展到个人参加调演,再到集体舞,直至发展壮大为大型广场舞和舞台舞蹈。

逐渐落寞>>>焕发生机

翻山铰子在以前有个行规——“传子不传女,更不准传外姓”,同时,这项技艺鲜有文字教材,自古以来多靠师徒口口相授,因而长期发展缓慢。

到了上世纪八十年代,由于艺人年龄老化后继无人,加之翻山铰子表演次数渐少名声也日渐没落,使其处于濒临消亡的边缘。上世纪末,因市场化浪潮的冲击以及自身的某些局限性,翻山铰子最终逐步走入衰落。

值得欣慰的是,当地相关部门一直未停止对翻山铰子的抢救性保护。在上世纪末,平昌县对翻山铰子进行了搜集整理,用图文以及录像的方式进行保存。当地县文化馆还请艺人在保留翻山铰子“原生态”特质的前提下实行了大胆创新,把现代舞蹈的一些元素融入其中,增加了艺术感染力。

近年来,平昌县有关文化部门更加积极地开展了翻山铰子传承和保护工作,编印了宣传资料,刻录了光碟,常态化开展翻山铰子进学校、进社区、进企业、进景区、进农村活动,铰子操正式成为平昌县各大校园的课间操。

翻山铰子进校园

随着一系列有效的保护和传承措施,翻山铰子表演艺人逐渐增加,他们继续活跃在田间地头、节庆活动中,丰富了广大人民群众的精神文化生活,让更多的人领略着这悠悠岁月所沉淀的文化瑰宝。

翻山铰子如今已经成了巴中文化的一张闪亮名片,相信这一独具大巴山特色的民间舞蹈一定能够铿锵至远。

来源:推广

评论