作者:褚萌萌

他们不满足于生活现状,但又无力改变。

他们只能生活在喧哗而空旷的都市,他们向往的却是理想的沃土。

他们是这个社会上为数众多的一群人,但这一大群人却困囿于中间地带的夹缝之中。

他们,就是尚垒笔下的“中间状态的人”。

●

中间状态的人

●

我观察到身边有这么一批人的存在,他们处在理想和现实的夹缝当中,但对自己的状态始终都没有满足感。”

尚垒将这种生存在精神灰色地带的状态,定义为“中间状态”。

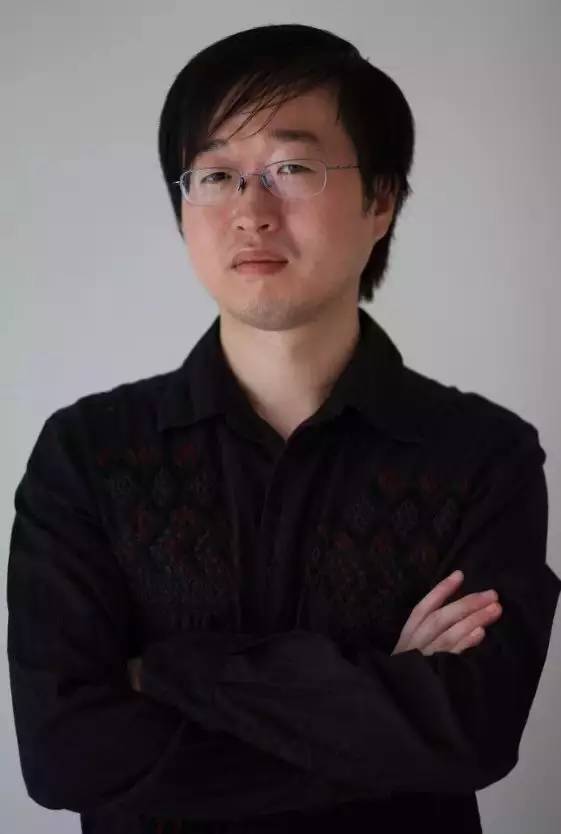

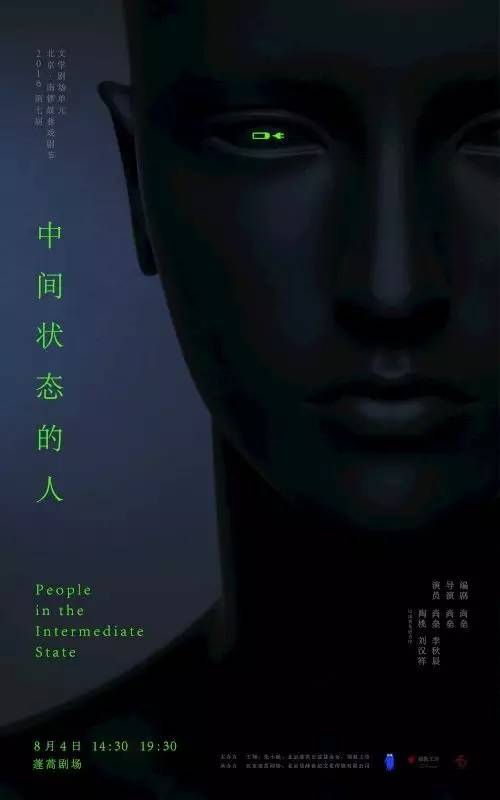

《中间状态的人》编剧/导演:尚垒

《中间状态的人》是尚垒“当代人系列”三部曲中的第二部。剧中对于四个普通人生命状态的描述,看似琐碎平常,但却触及到了当代人存在的根本问题,延续了尚垒作品中一贯的现实关怀。

这部作品的初稿写就于2014年初,前后历经了几次修改以及片断的朗读表演。

剧本在诞生之后,仿佛拥有了自己的生命似的,连身为编剧的尚垒本人都需要“顺着”它的生命特质来进行修改和排演。

因此,在两年半之后的2016年夏,《中间状态的人》才于第七届南锣鼓巷戏剧节上进行了第一次公开的全本朗读。

长达2小时45分的朗读充满了朴实繁复、细想却发人深省的台词。有观众甚至还画了漫画,开玩笑道:“表演非常精彩,就是太渴了。”对此,尚垒笑说下次演出现场一定得卖水。

▼

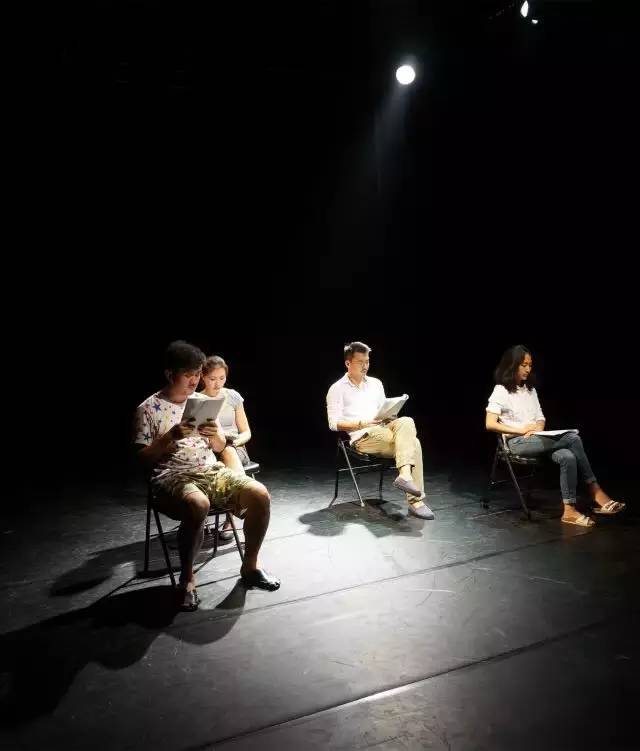

2014/2016年《中间状态的人》两次剧本朗读剧照

处在精神灰色地带的中间人

几年前,尚垒看了英国的小剧场音乐剧《屋中怪兽》,这是苏格兰国家剧院的音乐剧,被誉为"最为独特的音乐喜剧",讲述了一群身处困境却潇洒豁达生活的人们。尚垒被这个剧所体现出的现实关怀深深触动,就想仿照这样的形式写一部戏。

▲

不过,我觉得,情怀和故事,必须要从当代中国找。

于是,尚垒想到了北漂群体。那几年,北漂当中兴起了一股“返乡潮”。由于大城市物质压力的增加,实现梦想的难度也越来越大,很多人就选择了回老家就业。《中间状态的人》这部剧开始的时候,男主角许中流正要遵从母命,回家就业结婚。

“我就想,可能有这么一批人,不管是不是北漂,都有这种类似的生存状态。这种人也很普遍,很多就生活在我们身边。”女主角夏悠原的这种感觉就来自于尚垒身边的许多演员朋友。

尚垒在导演阐述中解释道,这些中间状态的人“或怀揣不合时宜的梦想,或游走在事业与情爱的两极,或陷于个性的悖论,或挣扎在高贵幻想和鄙俗现实的夹缝中”。

不过,剧本写完之后,尚垒发现这部戏和自己最初的想法不太一样,在感觉上跟《屋中怪兽》差得比较远:“还是很文艺、也比较有深度的一个作品。”

在朋友和观众的建议下,尚垒索性将戏中的真实质感表现得更为极致,用残酷的现实主义取代了初稿中的乐观主义。就这样,第一稿的《微光》变成了如今的《中间状态的人》。

剧中的四个人物或温柔、或脆弱,个性不尽相同;但他们的共性之处在于,他们都处于“中间状态”。

正因如此,他们惺惺相惜,彼此之间产生了一种内心的关联。而在这种精神的共通之下,他们的命运也如同多米诺骨牌一般联系在了一起,一个人的变化会引起所有人的连锁反应。

2014年《中间状态的人》(当时名为《微光》)朗读剧照

除了第一场中的自杀,全剧没有什么惊天动地的戏剧动作。四个人物大部分时间都处在等待的状态,他们谈谈恋爱、做做心理咨询,故事就像契诃夫的《三姐妹》一样日常化。

尚垒说自己在创作的时候想到了俄罗斯文学中“多余的人”的传统。在十九世纪的俄罗斯,在莱蒙托夫的《当代英雄》、屠格涅夫的《父与子》中,都有这种对自身所处环境感到无力的人物。

不过,尚垒认为他笔下的当代中国的普通人与十九世纪俄罗斯“多余的人”仍有所差别:

很多‘多余的人’还是很自足的,比较肯定自己,自己不觉得自己是多余的。

但是这部戏中的几个人物对自身的状态仍有一种不满足感,总想突破它。

活在物质主义荒野的普通人

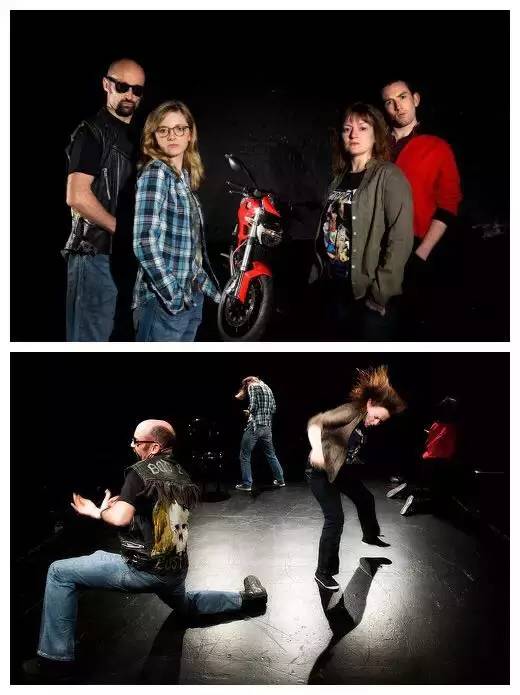

从两年前的《没有表情的人》(图左),到今年7月份的《声音集》(图右),这些戏剧虽然主题不尽相同,但是都弥漫着一种对于现实的关怀。这部戏中对“中间状态的人”的思考,也是如此。

....

你很难去定义这些中间状态的人是好还是坏、是快乐还是痛苦。

但是,至少从客观角度来讲,这样的人是大量存在的。

——尚垒

当代人写自己的时代是有优势的,然而也容易当局者迷,不好对时代的病症进行客观而深入的评判。狄更斯也是在法国大革命爆发近一个世纪之后,才看出那既是个最好的时代、也是个最坏的时代。尽管如此,反思现实问题所付出的努力总是能够引起同时代人们的共鸣。

尚垒对于产生这种状况的原因有着自己的思考:

当然也有制度的问题。我们目前存在一些制度性的障碍。

不过,也许这就是一个特定年代的现象。比如俄罗斯在变革的时代,出现了‘多余的人’。

能够真正去改变社会的还是极少数的一部分人,大多数人能够感受到问题,但却没有能力改变,所以人的精神总体是很痛苦的。

尚垒在排练现场

这个社会功利性特别强,但是精神性匮乏。

功利性的观念渗透到很多人的价值观里,社会的评判标准就变得特别单一、特别现实。

功利性也是本剧着重表现的一种时代观念。尚垒认为许中流的父母正好代表了这种标准,他们不认可儿子的艺术才能,只看得到有实在利益的东西:这种泛功利化的标准,会对人造成一种精神上的压迫感,让人很难感到自足。

我在写作的时候倒也没有要刻意去关注所谓的‘小人物’。

其实,这部戏里的几个人物也许到了某一个阶段能干出一番大事业来呢。

在尚垒看来,这样的群体并不边缘。他觉得,与前几部戏中的人物一样,这部戏中的四个角色与其说是小人物,不如说是实实在在的普通人。以普通人为主人公的创作风格与尚垒对于戏剧的理解相一致。“戏剧面临的是社会问题,需要这种对普通人的关怀。”

他认为,现在不是英雄主义的时代,不像古代社会中核心人物会对所有人的生活产生辐射,“普通人的真实感触和生活状态构成了这个时代的主体。我不太喜欢为成功者树碑立传。”

《没有表情的人》剧照

原创的剧本表现当代的世界,很直接,所以会产生非常奇妙的触动。

用新的排法排老戏也可以体现当下性,但就多少有一点隔靴搔痒的感觉了。

——尚垒

尚垒一直以来对于原创的追求也源于他对现实的关注。在他先前来的一部作品《没有表情的人》公演后,就有观众反馈说有一种恍惚感,感觉不是在看戏,而是在看自己的生活,因为细节太真实了。

原创戏剧可以有这样的魅力,可以完全和生活融为一体。这是改编戏剧很难达到的。

强大内力和热情的戏剧人

尚垒坦言,这部戏在他所有的创作里面是比较奇怪、却很有特色的一个,他不太有把握究竟会有多少观众来看这个戏:

一方面,这个戏的情节不是特别强,而台词量又非常大。有些观众评价说,这部戏有契诃夫戏剧的气质,正是说的这种日常而细碎的感觉。

另一方面,虽然戏本身的命题是与很多人息息相关的,但是我选择来表现这种状态的这几个人物可能比较小众一些。

不过,他感觉排这部戏的过程好像练太极推手一样,有一股“强大的内力”:“这部戏内在特别有力量,我们在排练的时候都能感受到一种感动。这种感动或许会传递给观众。”

《声音集》中饰演被生活磨去了棱角的老好人马唯一

每一个角色都在探讨一些微妙的心事。

但是,我们很多人在平时的生活中甚至和自己的亲人都不会探讨这些话题。

尚垒所说的感动,是对人的关怀。在他看来这些小事看似不是问题,但却影响巨大,因而这种探讨实质上就是对人的一种关怀:“很温暖,非常细微,但又很深入。”

《中间状态的人》这部气质独特的戏已经准备了很长时间,但搬上舞台的条件一直不够成熟。尚垒希望能够在今年年底开始排演。虽然还没有排,但是这部戏的舞美设计已经做了好几稿了:“我想把这部戏做成一个纯粹的艺术戏剧,所以舞美设计等要很讲究,要花很大功夫来做。”

英国编剧Poet曾评价尚垒的文字有“魔幻现实主义”的感觉,迷幻而真实,这一点在《中间状态的人》里也体现得淋漓尽致。极简主义的舞美设计和虚实结合的表演方式是尚垒对这部戏的构想:

极简主义的布景很有意境,也能和演员的表演衔接得更紧密一些。

而所谓‘看山是山、看山又不是山’,台词的意象很丰富。

演员不仅要想台词本身的意思,还要去想象征层面的延伸义,这样演出来才不会单薄。

《声音集》中,丝丝入扣地表现了情感伤痕中的独立女性

排演面临的另一个难题就是演员的选择。

在目前的读演版本中,尚垒本人饰演了男一号许中流。此前,今年他在南锣鼓巷戏剧节上演的《声音集》中的独角戏,也是他的首次正式表演。尚垒对此有点犯愁:“这个演员太难找了,要同时符合几个条件。第一要演技好,第二要内心很温暖。”

很多朋友都认为许中流和尚垒本人的契合度很高,因此都建议他试着演一演。“我一直推辞这个事,但是这个人物身上的东西我确实都有。比如说他那种温暖的感觉,我本身是很乐观、很喜欢帮助别人的人。再有,他那种文化的东西、那种情怀我也有。”

在读演结束后的演后谈中,有观众说《声音集》让他觉得觉得尚垒是好编导、不是好演员,但是《中间状态的人》却证明了尚垒也能够成为一个好演员。

尚垒明白这一点:“我知道许中流身上的那些东西,所以我就会很快进入他,观众看着也比较可信。”不过,尚垒对于参演正式的舞台版还是很犹豫:“作为导演要干的事情太多了,最好不要我来演。”

《中间状态的人》剧本朗读试水

“新文本,新戏剧”是尚垒工作室的口号,也是尚垒的创作追求。这个理念借鉴了英国的“新写作戏剧”,推崇原创,希望能以“新文本”来更准确、更直接地表现当代生活,再以新的表演观念、技术手段来将文本的意义完美地呈现出来。

尚垒感觉如今自己的能力、还有工作室的技术支持都到了一定程度,因此希望在接下来的一年中能够推出一些新的大戏。除了舞台版《中间状态的人》,“当代人”三部曲中的第三部、《声音集》的第二部等都在他的计划之中。

“无关帝王将相,亦非英雄侠客”,尚垒笔下的普通人就这样在现实中努力地活着。

“这里”的生活多少令人无奈,但他们自有一种热力,引导着他们的生命走向生机勃勃的“别处”。

评论