钢铁侠小罗伯特唐尼正在探讨和《真探》的creator创剧人合作拍摄HBO新电视剧,而不是和华纳讨论大电影计划。

近年来,无论从数量增长还是质量上,美剧超越好莱坞成为了一个被我们忽略的现象。我们确实慢一步,马上美剧要到顶了,而明后年我们的电视/超级网剧“白金时代”才要开始。多说一句,其实电视剧和超级网剧基本上就是一个同质量的东西不同第一平台播出而已,所以为了统一概念,在这里我们统称为“剧集”。

翻一翻接下来我们能看到什么剧集,你能够看到席卷而来的高配置作品,比如:

除了大制作,还能看到电影明星回归小银幕的趋势,比如教主和他老婆、迅儿哥、三四十亿票房女王白百何等。

这些都与北美已经发生过的一样。

每个行业都有鄙视链,影视行业就是名字上的:电影在前,电视在后。全球皆是。但是这不是一直如此,电视在40-50年代刚刚出现的时候,是被称为“high culture”的品质文化。50年代后期因为同质化的格式和形式而被当做了“次品”、“替代品”。美剧一共有3个黄金岁月时期,第一个就是刚出现时,第二个在1990-2000,第三个则是刚刚过去的近几年,被称为剧集的“白金时代”。

说美剧崛起,一个是剧本数量上:2015年的剧集剧本在409个,比14年增长了9%,比11年增长了94%. 还有一个就是顶尖作品的质量和影响力上。

当下白金时代的代表作,主要是《广告狂人》、《绝命毒师》和《权力的游戏》等。这些作品其实就是电影质量,就像几季的超长长片。

就在剧集用丰厚的视觉和多维度的人物叙事增加流行文化的厚度的时候,好莱坞电影正在用续集大片把自己的影院文化摧毁殆尽。剧集给了观众足够的时间去熬煮情绪,去雕琢故事,去享受怀旧式奢华体验。这是真正的3D体验——3D立体人物。比如《广告狂人》,借用高晓松的话说,慢且撑得住,弥漫着战后的忧伤怀旧。这部片给狮门带来了商业突破,也捧红了AMC电视台,打破了之前三大电视网垄断的局面,出现了第一个由独立小台获得的艾美奖。我们这边,最突出的恐怕就是凭借连续多部顶尖剧作深入民心的山东影视了。

另外,近年来的剧集给了观众足够的尊重,把观众当成年人。而好莱坞电影则有弱智化的趋势,想通吃,力求观影人越多越好。一比之下,剧集不仅免费或者便宜,还好看。并且,电视是一个比电影更女性友好的媒介。

内容的发展变化,高晓松在第一期《晓说》里就分析过。60%的美国电影市场在海外——因为要平衡世界,所以电影变得保守,比如坏蛋都不能是黑人或者中国人了。对比之下,剧集因为海外占比不到10%,所以尺度大,无所顾忌,促进了内容的生产和多样化。

这跟我们的网络内容异军突起是一个道理:管得少放得开。实际上美国的有线电视和网络电视之争也是规矩锁定VS开放自由,包括后面的Netflix网络等。文化产业的未来在自由的地方,比如当年就在街边卖鱼摊旁边给老百姓看的莎士比亚戏剧(网剧的明天就是莎士比亚的昨天)。

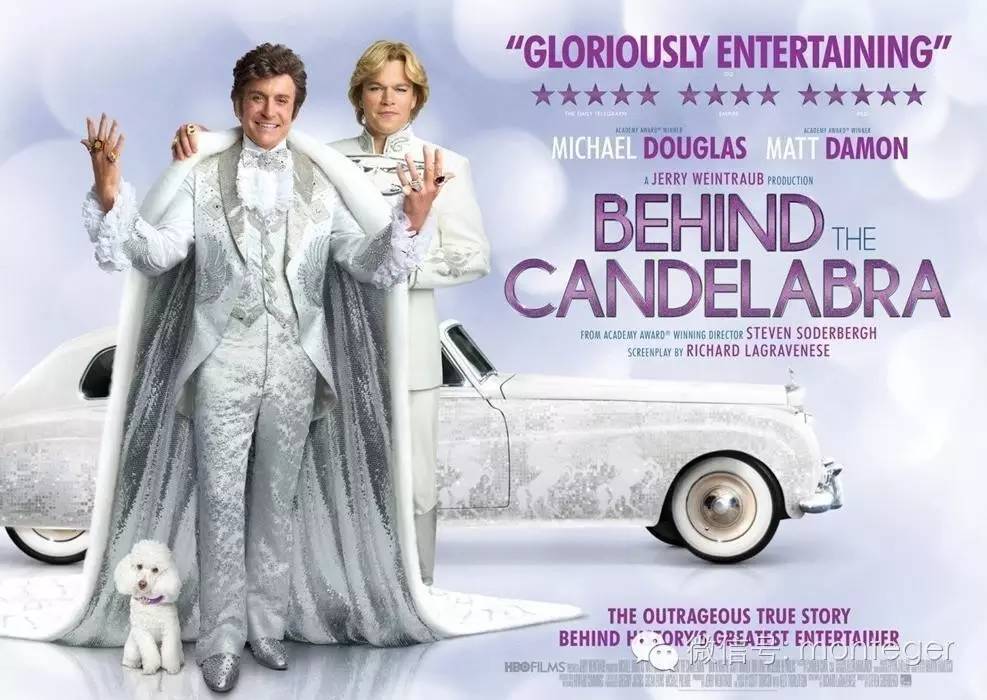

如此,大导演和影帝影后都来了。斯皮尔伯格在做《林肯》的时候,遇到了很多困难,他想过发行在HBO而不是影院。索德伯格则由于电影投资一直干扰创作而直接选择了HBO做《烛台背后》,由迈克尔道格拉斯和马特达蒙主演,金球奖的提名划分在电视类,还获得了艾美奖。

当年大卫林奇做电视剧《双峰》的时候,大家还觉得他是“贱卖”。现在,马丁西科塞斯和科恩兄弟也都来了,《纸牌屋》的大卫芬奇和凯文史派西大家都不陌生。其实由于是Netflix出品,《纸牌屋》第一季几乎没有获得什么奖项,奥斯卡影帝也没最佳电视男主的份儿。但是由于持续爆款,现在也实至名归了。电视明星登台做了传统上属于电影明星的事儿,比如主持金球奖和人民选择奖。从小银幕到大银幕的“逆袭”也越来越多。

然而,最好的往往也是最坏的,这个太极两仪理论从来都没错。剧集市场这样好,也这样难以生存。竞争太多了,对观众和制作都是挑战,负担沉重。没有品牌形象和认同的制作方、没有足够量和质量的剧集以及宣传来支撑品牌的制作方,将会变得纠结和挣扎。就像去超市,看起来陌生的品牌顾客很容易就走过去了。品牌让观众的生活变得简单些,他们暗示了“你喜欢的东西在这里”。

最后附加一个有趣的知识。福克斯电视台是这样决定一部作品是否立项的:公司占一票、媒体电视专家等占一票、观众占一票。一般是三分之二过了就拍,但是如果公司觉得作品质量够好有足够信心可以让观众或者专家那票赢回来,他们还是会通过。不过现在公司越来越谨慎——观众选择太多,如果第一眼没看上,后面拉回来是非常难的。

作者:雪子(微信号jidan201212)。受原创保护,转载务必获取授权。

评论