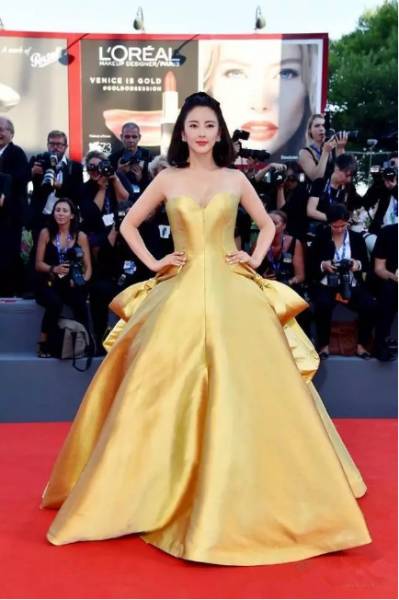

当地时间8月31日晚,北京时间9月1日凌晨,第73届威尼斯国际电影节在威尼斯水城盛大启幕。中国明星赵薇、张雨绮和柯震等闪耀红毯。然而,热闹的另一边是冷清——华语片16年来首次“零入围”主竞赛单元。

幸好有赵薇的“撑场”,作为评审团中唯一来自亚洲的评委,她也是继张曼玉、巩俐、徐枫、陈冲之后的第五位中国女演员评委。

然而威尼斯红毯上的女明星倩影,并无法化解国产烂片如潮的尴尬。倒是另一个消息有几分振奋人心:光大控股宣布签下威尼斯电影节“亚太电影艺术单元”独家举办权。

这意味着,如果我们暂时还不能用艺术说话,能否通过争取话语权,来实现一次曲线救国呢?

威尼斯国际电影节亚太单元落户上海

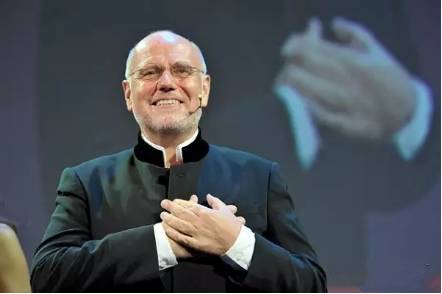

威尼斯当地时间9月1日下午,威尼斯电影节正式启动亚太电影艺术单元。中国光大旗下基金控股的上海电影艺术学院与威尼斯电影节组委会签约仪式上,中国光大控股并购基金负责人、上海电影艺术学院董事艾渝先生宣布:上海电影艺术学院获得未来5年威尼斯电影节亚太单元举办权。随后,威尼斯电影节组委会领导为江泊先生颁发威尼斯国际电影节最高荣誉金狮奖“特别贡献奖”,江泊先生是获此殊荣的华人电影教育界第一人。

这意味着接下来5年,在威尼斯电影节亚太单元的评选中,上海电影艺术学院有权推举2位评委,设立多个新的电影奖项,每年组织中国及亚太地区有影响力、有艺术水准、有独特创意的3-5部电影作品,推荐给组委会作为中国及亚太地区电影选送电影节的入围提名。

此举也标志着,中国上海成为威尼斯电影节的主办方之一,不仅享有选送影片的权利,更意味着华语片甚至亚洲电影逐渐得到国际主流电影舞台的认可。

从“特别关注”到“零入围” ,“伯乐”变心了?

威尼斯国际电影节(VeniceInternational Film Festival)创办于1932年,是世界上第一个国际电影节,历史也最为悠久,号称“国际电影节之父”。与法国的戛纳国际电影节、德国的柏林国际电影节,并称为欧洲三大国际电影节。但在“三大”电影节中,威尼斯电影节最具艺术性,在电影人心中处于殿堂级地位。

而长期关注电影圈的朋友都知道,在各家国际电影节中,威尼斯电影节是最爱中国的。在某种意义上,可以说是华语电影的“伯乐”。

早在1989年,中国台湾导演侯孝贤的《悲情城市》在威尼斯为华人赢得了第一座金狮奖,从此便拉开了华语电影在威尼斯电影节辉煌十几年的序幕;1991年,张艺谋电影《大红灯笼高高挂》获银狮奖,次年他又凭借《秋菊打官司》获金狮奖,巩俐则拿了影后。柏林电影节的金熊奖让老谋子声名鹊起,但真正把他划入大师圈,还要归功于威尼斯电影节;2005年,李安凭借《断臂山》获金狮奖,更因此让影片得到奥斯卡评委的关注,拿下了当年的奥斯卡最佳导演奖;吴宇森则凭借《赤壁》、《碟中谍2》、《英雄本色》获威尼斯电影节终生成就奖。与此同时,电影节的评审团也对中国电影人敞开大门:从2002年的巩俐开始到今年的赵薇,张曼玉、许鞍华、陈可辛、姜文、陈冲等人都担任过评委。

威尼斯电影节如此青睐华语片,除了这一时期华语电影本身的艺术水平外,也与一位国际友人有着密不可分的联系。1986年,在中国留过学,高度迷恋中国文化的意大利电影制片人、影评人马克·穆勒,被威尼斯电影节组委会聘为该电影节选片委员会的亚洲区选片人。从那一刻起,威尼斯电影节就成了华语电影走向世界的幸运之门。有段时间,甚至传出了威尼斯“特别关照中国电影”的说法。

然而,2007年高喊“中国还没意识到中国导演的伟大”,到处安利华语片的马克·穆勒卸任后,华语电影大丰收局面急转直下。到了今年,国产电影忽遇“小年”,口碑票房双失利。国产片继戛纳颗粒无收后,在威尼斯主竞赛单元也全军覆没。而此次光大控股携上海电影艺术学院签下“亚太电影艺术单元”独家举办权,是否能在马克·穆勒离开后,通过资本的力量重新为华语片争取一席之地,以一种新形式再获得国际主流电影舞台的认可呢?大家不妨拭目以待。

从威尼斯到上海,中国电影重走丝绸之路

上海,是中国电影的发祥地,有着电影发展最肥沃的土壤。2015年中国成为第二大电影市场,上海电影却逐渐衰退和没落,难免让人唏嘘不已。重铸“上影”文化,振兴电影产业,成为了许多上海人的心灵呼声与夙愿。此次,将威尼斯电影节引入上海,无疑是对以上海为中心的电影产业注入了一针强心剂。电影节的到来,还能让上海在此过程中发挥更核心的纽带效果,辐射江浙沪甚至更广阔区域的旅游、酒店、餐饮和交通等相关产业。从而,大大提升区域影响力。

据行业报告显示:2015年中国电影票房441亿,预计2016年将达到600亿元,电影市场是近年来增长最快的市场之一。国家大力支持文化产业,上海政府对电影产业也出台了重磅扶植政策,中国观众的电影消费能力快步提升。在各方面利好因素兼具的时机下,威尼斯电影节落户上海,的确让人心生期待。

事实上,在华语片缺席的背后,并不意味着中国资本的缺席。此次威尼斯电影落户上海,正说明中国资本开始“走出去”深度参与海外的电影节。而在光大旗下控股基金拿下“威尼斯”背后,也展示了亚洲资本参与国际化的新方式:通过赞助“三大电影节”之一,进入主流的电影国际市场。

从威尼斯到上海,中国电影从资本一拥而上的表面喧哗,到沉下心来关注电影质量本身,这背后也反映了中国资本对电影产业价值观的变迁:与其一昧追捧大IP、小鲜肉,推高明星天价片酬,不如真正沉下心来做好电影质量。

正如威尼斯电影节“作者之日”主席RobertoBarzanti先生在采访中兴奋地表示,“从威尼斯到上海,中国电影正在重走马可波罗的丝绸之路。”

中国资本调整“姿势” 争取国际话语权

细看当下中国电影市场,2016年开年这八个月来,“以票房论英雄”的国产电影似乎并不令人满意。虽然中国已成为“第二大电影市场”,但离“票房赶超美国”“得到广泛的国际认可”,恐怕还有一段距离。就拿刚刚落幕的“暑期档”来说,今年暑期档,电影市场遭遇了9年以来的首次下滑:电影增速创造历史新低、黑马无一出现,这给正在高速发展的电影行业敲响了警钟:天价IP频出、“小鲜肉”霸占荧幕之外,中国电影是不是应该如李安说的,慢下来?

比起过去资本圈进入电影行业,被视为电影圈门口的“野蛮人”:比如高保底票房的失利,“票房注水”背后的资本游戏,例如《叶问3》这样的破坏性案例差点毁掉了这个行业的信誉。而这一次光大旗下控股基金选择回归电影本身,将改变资本进入电影的新玩法。

首先光大并不着急投资变现,采取的方式不是投资IP,也不是成立影视公司,而是走艺术、教育路线。比起唯票房论,国内资本愿意与电影节达成合作,起码是对电影艺术本身的回归与尊重。今年上半年,中国光大旗下基金控股上海电影艺术学院,并签下威尼斯电影节未来五年的亚太单元举办权。这一动作使上海电影艺术学院能够:推举两位评委、设立多个新奖项、推荐多部亚洲电影给组委会作为入围提名作品。这就意味着,华语电影可以在威尼斯电影节获得额外福利待遇,有了更多登上国际舞台的机会。

据悉,今年初光大控股与IDG资本成立中国最具影响力的并购基金总规模200-300亿元,已经完成100亿元人民币募资。该基金将投资数十亿美金在上海建立“光影未来”电影产业基地:从早期的IP孵化,电影人才培养,到建设高科技影棚拍摄基地,并整合所有电影产业的后期特效与制作,形成完整的电影产业链。通过收购优质的好莱坞独立制片公司,并与欧洲更多优质的影视公司、学校进行深度合作,将来会打造一个整体的“光影未来”产业基地,更好地发展和振兴中国的电影事业,并宣布了未来将全面与威尼斯电影节展开深度合作。

值得一提的是,光大控股旗下基金以80后为主力,是中国的第三代投资人,与中国老一辈资本力量不同,他们有着不一样的思维和特立独行的投资逻辑,从这一次直接出手威尼斯电影节可以看出,中国电影的国际化完全可以“另辟蹊径”,通过深度参与威尼斯电影节的主办权,中国电影人可以参与电影产业链的上游,甚至直接影响行业规则的制定,这才是中国资本进入电影圈的正确姿势。

综上所述,光大旗下基金与威尼斯电影节的合作,给华语片将带来诸多便利和优势,资本推了国产片一把,但是要跑得快跑得久,还是要自身有强健的双腿。连合格线都达不到,还谈什么在世界舞台上活跃。电影不是慈善事业,但也不是投机生意,需要多一点耐心,少一些浮躁!

虽然今年威尼斯电影节看不到华语片登上最高领奖台,但话语权的争夺战,却刚刚浮出水面。

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载!更多精彩文章请关注文创资讯微信(ID:chuangyiyun)。

评论