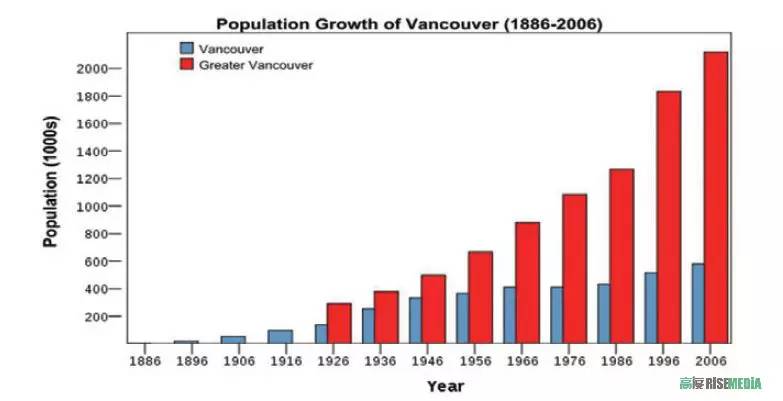

2016年是温哥华正式确立为城市建置的第130个年头。

这短短一百年,人类从工业时代进入了科技和网络时代,温哥华也从北美西北海岸线上一座荒凉的小镇崛起为闪耀太平洋地区的大都会。这座城市的发展速度之快,让人赞叹这真是天时地利人合的杰作。

回顾温哥华的历史,会发现这座城市与以“6”结尾的年份有着神奇的缘分。让我们一同回顾温哥华崛起之路上的“十年”里程碑。

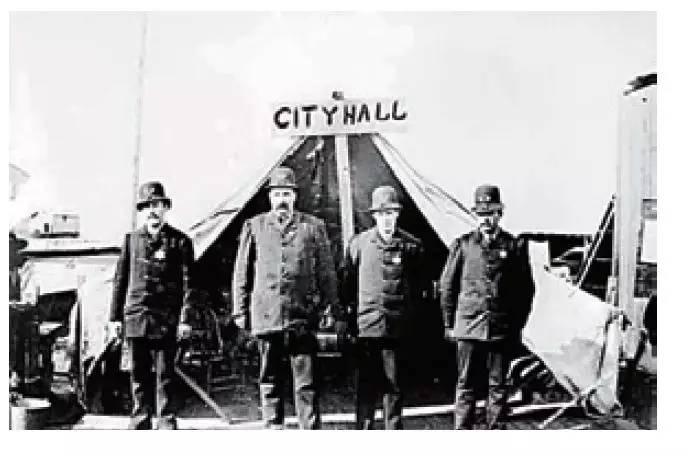

1886年:温哥华市的诞生与早期交通建设

1886年4月6日,处于北美西北海岸线北端、菲沙河口的“格兰维尔镇”被正式更名为温哥华,并正式建置为城市。建市之初,温哥华市只有一千余人,主要以锯木工人为主。当时的城市四至是:北到Burrard内湾,西到 Alma街,南到16th 道,东至Nanaimo街。让人意外的是,1886年6月13日发生的温哥华大火烧毁了大半个城市的房屋,几乎毁掉了这座刚刚诞生的新城。尽管如此,温哥华人并没有放弃,他们大力发展区域交通,同年修建了跨越False Creek的多座桥梁,将城市南北相连,次年又开通了加拿大太平洋铁路,将温哥华与繁华的东部城镇建立起便捷的联系。

1896年:五万人口的城市与地标建筑的落成

随着交通的发展,温哥华市丰富的林木、渔业资源优势得到体现,城市人口激增至五万人以上。同年,法院大楼在城市中心落成,这是温哥华的新地标。这幢大楼的设计由主持维多利亚市“帝后饭店”工程的建筑师 Francis Rattenbury提供,建筑风格选用了欧洲古典式——柱廊高耸,穹顶圆润,雕刻精细,修建这座大楼的大理石选自Alaska、Tennessee和Vermont等地,力求完美的设计与不惜成本的用料使这座宏伟的楼宇成为了城市的新标志。这幢大楼就是今天温哥华美术馆的前身,它也记载着建市十年以来温哥华的快速发展。

1916年: 一战前的最后辉煌

温哥华人对于城市建设仍怀着勃勃雄心。随着False Creek填海工程的推进,Granville岛从1916年开始正式作为工业用地发展;通过围堤建设,Stanley Park出现了Lost Lagoon这一人工湖和今天公园访客中心所在的大片陆地。1916年,Fairmont Hotel Vancouver第二代楼宇落成,它采用了意大利风格的建筑式样,高度达14层,这是当时城市中数一数二的高层。1949年这幢大楼被拆除。然而,与英国紧密相连的加拿大被卷入了爆发不久的第一次世界大战。战争为城市建设蒙上了阴影,也无情浇灭了人们的壮志,简单说,缺人、缺钱也缺物资。

1936年:温哥华市政大楼落成——大萧条时代乐观的温哥华人

从1930年代开始,世界经济陷入了Great Depression,它被称作20世纪持续时间最长、影响最广、强度最大的经济衰退。1936年,这是温哥华建市的Golden Jubilee50周年,温哥华人在苦难中献给这座城市的是一座崭新的地标建筑——温哥华市政府大楼。这座建筑屹立于Boradway和Cambie街的交口,它诠释了合并三个区后新温哥华市的开阔边界与视野,共斥资100万加币,耗时2年多时间,它向世界宣告了温哥华人的坚强与乐观。时任市长Gerry McGreer因这项浩大的工程饱受争议,尽管如此,他仍坚定的指出,温哥华是世界最优良的港口,它将成为太平洋沿岸的商业和政治中心,这座城市值得拥有辉煌的市政大楼。这一工程还改变了温哥华人对华人社会和Chinatown的固有观念。

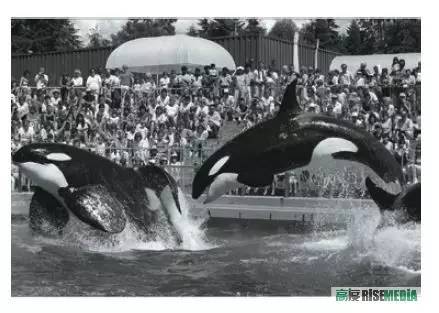

1956年:城市公共建筑的振兴

一扫战争的阴霾,温哥华的城市建设重上正轨。在此期间,政府的努力功不可没,修建于1956年的众多公共建筑就是最好的证明。1月16日,Hastings East社区中心开放。4月19日,位于Robson和Burrard750号的温哥华公共图书馆动工(1995年迁出)。1956年6月15号,温哥华水族馆正式开放。这一场馆位于斯坦利公园,是当时世界上最大、鱼类种类最多的水族馆,这里最为吸引人的,大概就是凶悍又威猛的虎鲸了。位于 Deer Lake畔的Burnaby新的市政厅也在这一年建成。建筑历史学家Harold Kalman说道:“Fred Hollingsworth,作为新太平洋西岸风格的先锋,为Burnaby设计了一座现代主义风格的优秀作品,这幢两层高、有着鲜明棱角的方块建筑正象征着Burnaby日新月异的繁荣。”

1976年:第一次联合国人居署(UN-HABITAT)会议

20世纪70年代以来,全球城市化进入了快速且无序扩张的阶段。为此,联合国在温哥华召集了第一次全面承认城市化挑战的国际会议。这次会议,决定在来年成立一个政府间机构:联合国人类住区委员会(United Nations Commission on Human Settlements),即联合国人居署的前身,同时成立联合国人类住区中心(United Nations Centre for Human Settlements,即俗称“人居中心”)作为委员会的执行秘书处。

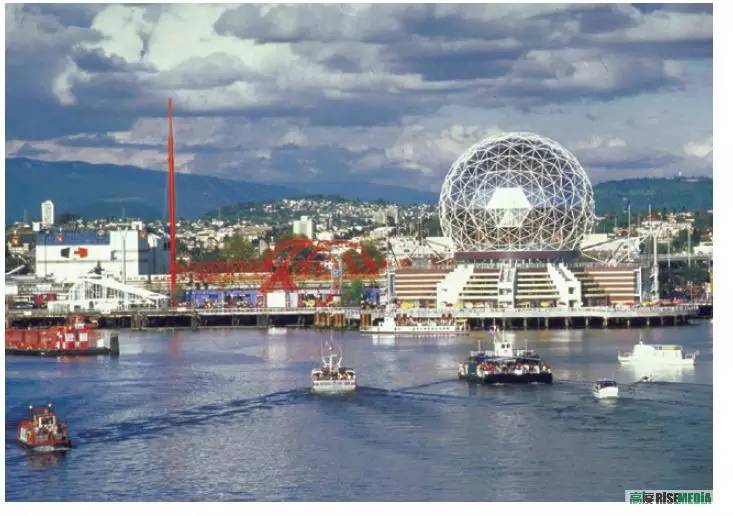

1986年:划时代意义的世界博览会

从1986年5月到10月,温哥华举办了世界博览会。对于这座城市的腾飞而言,承办这一博览会的意义,恐怕绝不亚于一百年前这座城市的正式建置。首先,通过世博会展区的开辟,城市没落的工业用地得到了颠覆性的改造,使得福溪这一城市的心脏地带得以复活。其次,世博会的主要场馆,如五帆中心、BC体育馆和科学馆都成为了新的城市标志。第三,铺筑了世界首条无人驾驶轨道线——天车Expo 线。最终,这场盛会吸引了100多个国家参展,吸引了2200万游客来到温哥华,为加拿大带来数十亿元的经济效益。

1996年:移民大规模涌入与《宜居区域战略规划》的出台

1996年5月,温哥华机场的新翼及新控制塔投入服务,其成本高达2亿5千万,主要供给国际航线使用,由此可见外来移民的增多。资料显示,在香港回归之前的几年,每年从香港地区移民到加拿大的人数竟达到4 万,这些人一度成为加拿大最主要的移民来源。与此同时,针对区域土地使用和交通的管理,结合21个市政府的意见,温哥华GVRD在这一年颁布了Livable Region Strategic Plan宜居区域战略规划,以应对未来十五年的城市发展需要,这项规划倡导位于自然绿地与农田场地之间的紧凑型社区,以此提升生活质量。

2006年:第三届世界城市论坛在温哥华召开

2006年6月19日, 由联合国人类住区规划署主办的第三届世界城市论坛在温哥华举办。此次论坛的主题是“我们的未来——可持续性发展的城市:将思想变成行动”,吸引了来自150个国家的6000多名专业人士参加,主要讨论了全球城市化面临的环境、卫生、交通、住房、能源以及发达国家与发展中国家城市不均衡发展问题。这次会议既是对1976年联合国人居署第一届会议召开30周年的纪念,也是向温哥华作为宜居城市模范的致敬与喝彩。同年,BC Gateway项目启动,East Fraser的土地规划也得到采纳。

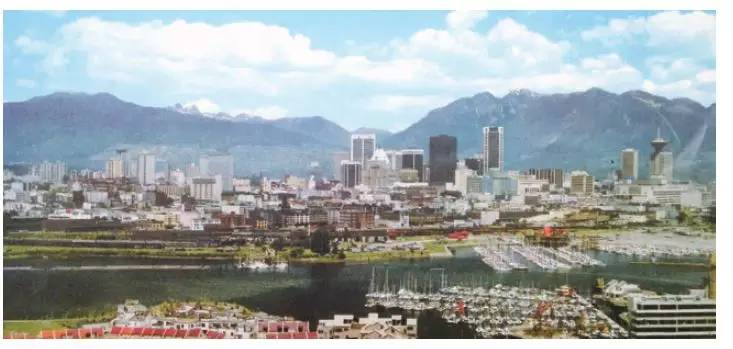

2016年:200+万人口的巨型城市

2010年温哥华成功举办冬奥会,将全世界最强健、最敏捷的人聚齐;2014年,温哥华成功举办商界尖峰会议TED,将全世界最富有、最有才华的人聚齐;2016年,大温地区的人口已达到2,470,289人,这里有你,也有我。这座城市的明天将由你我谱写!大壮:获得历史学博士学位的设计师,热爱写作与绘画,目前旅居温哥华。笔名取自《易经》:“上栋下宇,以待风雨,盖取诸大壮。”人类绝大多数活动都发生在建筑与城市之中,品评城市空间与市井百态,就是书写一部鲜活的当代史。

来源:温哥华头条

评论