“为了和孩子有共同话题,今年暑假我特地跟儿子一起看了他喜欢的电视剧,可是几天下来,我心中充满了怨念”。——这是一位焦虑妈妈的自白。

这样的怨念来自于,电视上满目的玄幻剧和青春剧,不是在教小孩如何谈情说爱,就是教小孩如何打打杀杀,居然没有一部真正适合11岁的儿子看的电视剧,当然动画片除外。

当小编在百度搜索输入关键词“小学生 电视剧”,出来了117个片源,而这些电视剧90%都是在“谈恋爱”。这反映出青少年现实题材影视剧的缺乏。

IP剧扎堆,同质化严重内容空洞

暑假档一直被称之为是中国电视剧的盛会。刚刚过去的暑假,由网络小说改编而来的IP剧占据半壁江山,玄幻、仙侠、偶像题材电视剧称霸荧屏。而认知度不高的青少年们,对这种IP剧情有独钟。

精美的画面、养眼的主角、富有想象力的故事,的确满足了青少年对仙侠热衷的需求,也是网络文艺创作火爆在影视改编市场的折射。于是,各家电视台、视频网站也纷纷加大对此类题材的关注力度。

不过,繁荣的背后也有隐忧。由于仙侠奇幻题材扎堆入市,当观众打开电视荧屏,这个频道是仙侠,那个频道是奇幻,难免会出现审美疲劳,“看多了都有些分不清谁是谁。故事构架雷同,演员表演雷同,甚至有的连场景也雷同,感觉虽然名字不一样,但实际上都是一个套路。”这也说明,玄幻仙侠剧虽然热度不减,但赚的是新鲜感。

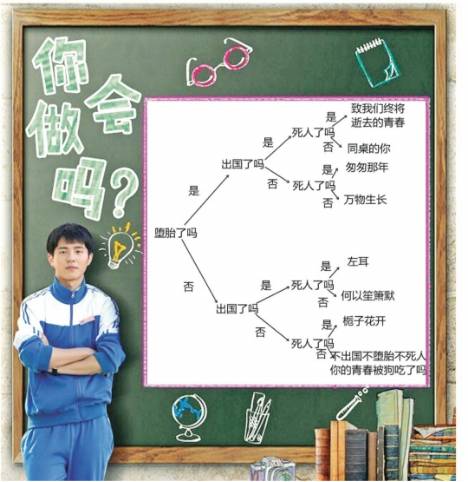

反观近些年一直很火的青春偶像剧或者说青春校园剧,一面是“小鲜肉”实力霸屏,一面又是堕胎、出国、车祸、离婚、死人频繁上演,而诸如此类的“狗血”剧情几乎成为国产青春剧的“标配”,以致不少人吐槽:我们的青春是不是只有“堕胎”和“车祸”?

事实上,这些看似具有强烈冲突的剧情,离我们的实际生活相去甚远,总有种隔岸观火的茫茫然。而对于青少年来讲,虽然满足了青少年观众的幻想,却是脱离现实生活的。热衷于此的青少年观众,一旦成家立业,面对现实生活中的柴、米、油、盐、酱、醋、茶,就会觉得这些剧作没有多少现实意义。

青少年题材片被边缘化 但也不乏佳作

纵观中国电影史,青少年题材电影虽然数量不多,但其中并不乏佳作。从上世纪八九十年代的《苗苗》《孩子王》《我的九月》《一个都不能少》《凤凰琴》,到新世纪以来的《看上去很美》《水凤凰》《美丽的大脚》《买买提的2008》《破冰》《青春派》《洋妞到我家》,这些影片或围绕学校教育、家庭教育、社会教育来表现青少年一代的成长故事,或聚焦教育工作者的生存状况和人生境遇,或探讨高考、网瘾少年、互惠生等社会热议的教育现象和话题,为青少年题材创作的多样性做出了努力。

比如,《青春派》讲诉的是一个毛躁、冒失的高中男生,为了追求心仪的女生甚至开始了复读的历程,而在这复读的一年里,通过主人公真切遭遇到的磨砺和成长,让年轻的观众和家长们都“心有戚戚焉”;《洋妞到我家》则讲述了一个国外互换生入住中国家庭后发生的文化冲突和教育理念摩擦的故事,把对教育问题的探讨放到了更广阔的社会、家庭土壤和跨国交流背景中去,使万千家长产生强烈的情感共鸣。

然而,随着电影市场化和产业化的不断推进,很多中小成本电影,由于缺乏明星大腕、市场元素、话题效应和宣传营销,难以在市场竞争中获得与其艺术水准相符的经济效益和社会关注度。

由于题材和受众的特殊性,青少年题材电影本该更加平易近人、具有亲和力。然而,在固有创作理念的影响下,一些创作者采取教化的姿态俯视青少年群体,造成故事模式化、人物扁平化、思想简单化,无法满足今天观众的审美需求。于是,在多方作用之下,国产青少年题材创作在整个电影产业中处于边缘位置,导致涌现的作品越来越少,能获得社会广泛关注的更是凤毛麟角。

不只是探讨教育话题的国产青少年题材影片在市场上受到冷遇,一些在国内外皆获得良好口碑的外国影片在中国放映时,市场表现也不甚理想。比如豆瓣评分8.1分的日本影片《垫底辣妹》在中国的票房为3700多万元。即使是电影工业化程度较为成熟的好莱坞电影要表现与青少年相关的内容,也得像“哈利·波特”系列电影一样罩上魔法、犯罪、悬疑等类型外衣,才能打造成商业大片被广泛传播。

《小别离》着眼出国留学话题 成现象级剧制

在玄幻、仙侠、偶像题材电视剧制霸暑期档的市场格局下,不刷颜值也没有奇葩剧情引人侧目的《小别离》不仅收视率低开高走,口碑热度也因为其扎根现实的故事情节持续上升,成了今年暑期档最稳扎稳打的一股电视剧清流。

《小别离》的剧情聚焦子女教育问题,但是并没有继续以往家长里短的简单套路,而是着眼于出国留学这一近年来越发普遍的现象,讲三个不同家庭条件的家庭围绕这一个话题产生的故事。

三条家庭线并行发展又有主有次,《小别离》向观众展示了一幅扎根现实又经过了艺术加工的中国式教育画卷。年轻人在剧中看到了当年的自己和父母对抗时候的小小心思,中年人在剧中看到了自己和孩子当下关系的映射,老年人在剧中看到了新时代的教育难题。亲情、友情、青春期、别离苦,《小别离》通过生动丰富的剧情刻画出鲜活可信的人物形象,让观众在看剧的同时能有所回味和思考,已经是暑期档最为清流的大赢家。

除了《小别离》,之前引起关注的《虎妈猫爸》也同样讲述了普通市民围绕着孩子教育所发生的种种故事,进而涵盖进了城市生活的世相百态,取得了不错的收视和口碑,这从某种程度上证明与青少年教育有关的影视作品具有广泛的受众群体。所以,只要处理好教育性、艺术性、产业性之间的关系,青少年题材电影应该也能取得不错的社会、经济效益,在当下电影产业的激烈竞争中获得一席之地。

青少年题材片需要做到“润物细无声”

种种现象表明,当下青少年题材片的尴尬——相较于深刻的内容,更需要一个能够被市场接受和观众感兴趣的市场化外衣,才能获得更多关注。

面对这种市场环境,青少年题材片生长点在于秉承开放的创作意识,把教育话题的探讨嫁接到其他题材类型创作之中,突破传统青少年题材片主题单一、手法老套的局限,润物细无声地实现对教育理念的表达。

教育是一个涉及面广泛的议题,因此探讨青少年教育话题的影视作品常常可以与科幻、英模、体育、喜剧题材类型内容交叉互渗。比如,《洋妞到我家》为育儿话题平添了一抹喜剧色彩。还有《破冰》《买买提的2008》中的体育元素,《长江7号》的科幻风格,《青春派》的青涩初恋等,都为教育题材的市场化发展进行了有益尝试。

但需要注意的是,所谓的跨类型创作必须掌握好度,并不是所有与青年人或校园沾边的都能归为探讨教育话题的青少年题材之中。比方说,时下流行的“青春爱情片”大多故事发生在校园同学间,偶尔对教育领域有所触及。但这类作品的重心还是对爱情的展现,教育在片中几乎不被特意刻画,在叙事旨趣上与真正的青少年题材片不可同日而语。

因此,国产青少年题材片创作应当观照当下,贴近青年观众的切身感受,不要把发生在校园里的教育故事通俗化地等同于“狗血”爱情的演绎,而应切实地了解校园、了解教育,细腻捕捉特定年龄段孩子在生理与心理上的微妙变化以及复杂难言的精神困惑和成长烦恼,秉持现实主义的文化品格进行适当虚构,从而创作出令观众信服并感同身受的影视作品。

当下的青少年,似乎被影视剧工作者有意无意地遗忘了。而这个群体由于正在成长、成熟之中,他们的困惑、烦恼、问题往往多而杂。青少年题材的影视作品若能抓住机会大力发展,不仅可以趁机做大做强自身,也可以承担起以正确价值观引导青少年的责任。

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载

评论