1993年 7 月 23 日,隶属于中国远洋运输总公司的货轮银河号,在正常执行运输任务航行至波斯湾时,遭到美国军舰拦截,称有「确凿情报来源」证明银河号上装有运输给伊朗用于制造化学武器材料的硫二甘醇和亚硫酰氯,要求银河号停船,并接受登船检查。

这便是著名的「银河号事件」:即使银河号船员在饮水与食物均匮乏的情况下,仍然坚持拒绝美方的登船检查长达三周。但为了船员的安全,中国最终仍然不得不接受在沙特阿拉伯停船,中美沙三国联合调查组登船检查作为妥协。

在这一过程中,因为银河号所在海域的 GPS 信号被美国关闭,在大洋之中的银河号分不清东南西北,被迫在海面上停船抛锚。

「银河号」的消息传回国内,孙家栋院士与时任国防科工委副主任的沈荣骏联名上书,建议启动中国的卫星导航工程;1994 年 12 月,建设中国卫星导航工程提案获得批准,名为「北斗」卫星导航系统正式开始立项。

彼时距离银河号事件过去,仅仅不到一年。

随着北斗开始进行相关的研发工作,在发展北斗的同时,国内仍有「造不如买」的意见存在。

在 2002 年,彼时的北斗系统尚处于早期构建阶段,仅发射了三颗卫星,用于构建初步覆盖中国的区域导航定位系统。卫星导航系统的开发难度此时也让很多人真正意识到了技术追赶之路的艰辛,商用遥遥无期更是让人丧气的现状。

彼时,欧盟发起名为「伽利略」的全球卫星定位系统的构建计划,目标定位精度与兼容性方面均优于 GPS。此时欧盟也对中国发出加入伽利略计划的邀请,成为伽利略计划中第一个非欧盟参与国。

面对欧洲伸出的「橄榄枝」,对当时渴望获得先进卫星导航技术、打破 GPS 垄断的中国来讲可以说是最佳选择,因此中欧双方一拍即合,在 2003 年便签订了技术合作协议,中国承诺将投入 2.3 亿欧元资金。

在一开始,中国对于参与伽利略项目抱有很高的期待,甚至可以用视如己出形容:包括将当时尚处于艰难起步的北斗,早早定义为区域卫星导航系统,避免与伽利略产生直接的竞争关系。

但随着时间的推移,欧盟在伽利略计划上所谓的「合作开发」也逐渐露出真实意图:欧盟拒绝中国进入到伽利略真正的决策机构,包括计划之中的技术合作也被使用各种理由拖延。

只能重新回来,重新将希望寄托于北斗之上;在沉寂数年之后,北斗开始在 2007 年重新发射卫星来替换退役卫星,同时提出覆盖全球的北斗二号系统的建设计划。

北斗也确实不负众望,不仅在与伽利略的频段争夺战中领先,如今随着北斗三号开通运行,建成进度也远超伽利略,成为第三大全球卫星定位系统,当然这些都是后话。

作为军用需求为首要目的的空间基础设施,GPS 与北斗都是国家意志诞生之下的产物,在发展的历史中少不了各种拨款支持的影子;作为鲜明对比的是苏联时代的格洛纳斯卫星导航系统,随着苏联的解体几乎处于被完全废弃的边缘,直到 1993 年才被俄罗斯重启。

但在卫星通信领域中,除了国家支持,在面向民用的商业市场中取得成功,或许才是难度最高的考验。

先行者中不乏忽视商业规律,自恃技术先进一意孤行,最终引来惨败收场的案例,其中最为人所知的是摩托罗拉公司的铱星系统,共计六十六颗卫星组成的卫星阵列,面向全球提供卫星电话服务。如今的在全球大火的星链 StarLink 所提供的服务,其技术原理本质上也只是铱星计划的互联网版本。

没人能否定铱星计划的技术含量,但这并没能改变铱星商业上的失败:由于缺少足够的用户覆盖其运营成本,最终在2001 年黯然宣布破产,距离正式通讯服务的也仅过去了三年。

但真正致命的问题在于并没有清晰的认知到商业模式,没有预计到未来市场将会是个人手机网络的天下及时调整定位。

伴随着一颗颗卫星被运载火箭发射上天,技术上的成功最终没能挽救回战略导致的严重谬误:据称摩托罗拉给铱星初期制定的销售计划是 65 万用户,但最后的实际用户数量仅为 5.5 万,在中国仅有不到一千名真的在使用铱星电话的用户。

铱星计划的衰落对于北斗系统的建设者来讲同样是耳濡目染的教训:即使一项技术足够具有革命性,但没有来自市场的指引,同样会走向逐渐僵化,最终失去竞争力的道路。

在民用市场获得成功不只是意味着能从中获利,在市场残酷又精准的优胜劣汰之中,身处其中才能第一时间准确感知到下一个时代的发展方向。

2020年 7 月 31 日,北斗三号全球卫星导航系统正式建成开通,此时距离北斗计划正式获得批准,已经过去了二十五年。

与前辈们相比,北斗三号的能力大大增强:全球大部分区域可用性优于 99%,定位精度达到平面 3.6 米、高程 6.6 米,测速精度可以达到 0.05 米/秒,优于 GPS。

但走进商业竞争的丛林法则世界,处于追赶地位的后来者往往会发现一个残酷的事实:游戏规则已经完全被先行者所掌握。

好在中国之所以被称作「大国」,不只是代表着以数以十亿计的庞大市场,更是因为有着产业链上下游数万家企业,能为北斗生态持续构建新产品,来满足用户的具体需求。

换言之,这里有这与北斗先进技术配套的市场应用前景,让北斗可以走出不同于 GPS 的商业化之路。

2022年 9 月,华为秋季全场景发布会中,华为 Mate50 系列正式发布,同时宣布 Mate50 系列成为全球首款支持北斗卫星消息的智能手机。

短报文是北斗一项独有的技术亮点,甚至作为一项技术基因,其原型早在北斗一代建成之时即可投入使用。但彼时由于远在 3.6 万千米高空之上的卫星信号衰减,只有使用一台硕大且昂贵的专用北斗终端设备才能用到这项服务。

在这一技术的背后,也不只是华为一家的研发成果,Mate50 系列所使用的短报文技术本身已经被北斗所公开,致力于开发低功耗芯片的北斗星通公司,已经将其整合为用于将数字信号转换为模拟信号的独立芯片硬件,单颗成本仅需不到十元人民币。

换言之,在商业模式的得到成功验证,有足够庞大的需求支撑起量产之后,其他手机厂商想要使用北斗三号的短报文功能,只需极低的成本从供应链中购买对应的硬件,将其整合即可。

近日,高德地图公布了基于北斗卫星导航系统(以下简称“北斗系统”)的应用相关数据:截至2022年11月,高德地图调用北斗卫星日定位量已超过2100亿次,且在定位时北斗的调用率已超越了GPS等其他卫星导航系统。此外,北斗系统还在平均单次定位调用卫星数量、民用定位精度等多个维度超越GPS系统,正式实现了对于国内导航应用定位的全面主导,在导航出行这一民用领域已广泛普及。

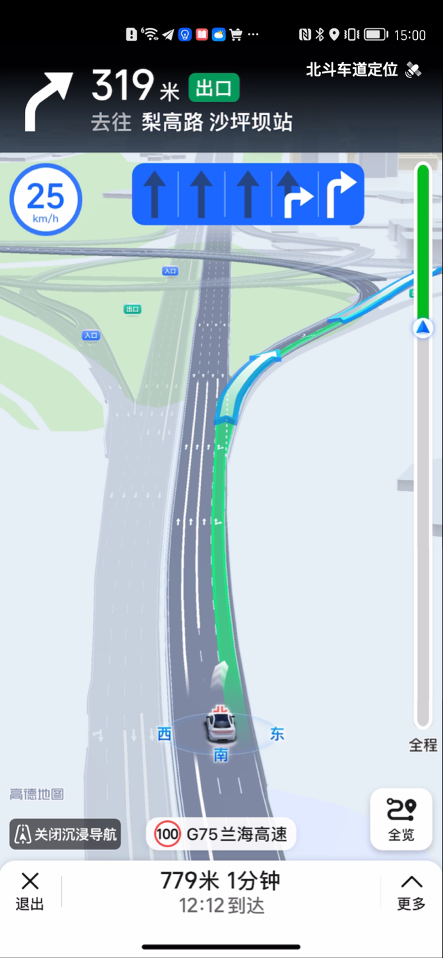

在中国卫星导航系统管理办公室的指导和支持下,高德推出了基于北斗系统的一系列大众出行服务,包括车道级导航、红绿灯倒计时、共享位置报平安等,助力这一国家自主高精尖科技在民用出行领域的普及。

以2020年北斗三号组网成功后高德推出的车道级导航为例,这一应用正是借助北斗亚米级的高精度定位技术,结合参考站修正信息,经过融合和解算后,实现定位精度从 5-10 米的道路级,进化到 1 米以内的车道级别。

这也是国内首个可完全在智能手机上实现的车道级导航服务。在酒香也怕巷子深的商业市场,北斗的独到优势更需要商业化的成功落地来「生根」,才能在用户实际需求的驱动下日益完善。

小鹏、蔚来、红旗、广汽等公司,也都已经在新车型中应用基于北斗高精度定位实现的时空智能服务;在自动驾驶数据采集、智慧道路等场景中发挥北斗独特的作用。

2017年,北斗三号计划首批两颗卫星发射后不久,还有一则鲜有关注的新闻:中美两国签署了《北斗与 GPS 信号兼容与互操作联合声明》,根据声明,两大卫星导航系统在国际电联框架下实现射频兼容,实现民用信号互操作。

到 2020 年,iPhone 12 支持的导航系统规格中,也终于增加了北斗的身影。与 GPS、伽利略、格洛纳斯一道为用户服务。

熟悉的生活场景背后,是海量的应用次数。截至 2022 年11月,北斗高精度时空服务的每日调用次数已突破 3000亿次,海量调用背后,是中国的数十亿用户和海外的数亿人口通过智能手机和各种北斗终端在享受北斗带来的定位服务。

北斗卫星发展二十余载,但只有在这些消费者真正能感知到北斗的助力的地方,越来越多看到北斗的身影,才意味着北斗在商业市场的自由选择中击败了 GPS。

在市场经济主导的商业环境,用户会对能改善新技术,围绕北斗建立起规模数千亿的产业链生态,这些反过来再次成为了更多新技术发展的土壤,下一代卫星定位技术革命的端倪,或许就能从其中诞生。

时至今日,距离银河号事件已经过去了二十八年,从那时起诞生的北斗,也已经成为立足于中国,服务全球用户的卫星导航系统。伴随着市场逐渐接受北斗,在生活中我们也能越来越多地看到北斗取代原本 GPS 的场景。

北斗书写下的卫星定位中国故事仍然没有结束:北斗在民用领域取得的成功,除了北斗研发团队二十年如一日的坚持,其精髓其实也很简单 —— 让北斗拥抱市场,参与市场。

这是比「战略规划」更加旺盛且富有生命力的选择。即使时代在变,人也在变,但技术从商业竞争中诞生,最终也回到商业竞争的北斗,现在也成为了拥抱自由市场的受益者之一。

拥抱市场,相信产业的能量,同时尊重市场与用户的选择。

这样的北斗,在商业上取得最终的成功,也只是时间问题。

评论