作者:曹威

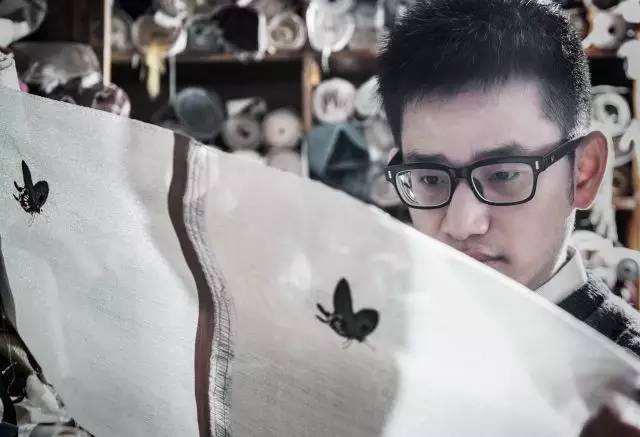

不久前,众多大牌明星手持团扇的一组组时尚照片在刷爆朋友圈的同时,也让团扇的制作者——85后青年手艺人李晶——成为众人关注的“网红”。

李晶的工作室位于苏州姑苏区五爱巷的一所老宅,里面被装修一新,他将其命名为“嗜闲居”。 他现在主要的时间都在这里度过,做扇子、接待访客,如同远离世俗的桃源胜地。

这样一位设计专业的毕业生,为什么会将团扇作为自己的事业来进行?他做的团扇到底有什么与众不同之处呢?下面是造就和李晶在“嗜闲居”里进行的一次对谈,我们可以初窥这位团扇手艺人内心的那份热情。

造就:为什么你会关注团扇?这种兴趣是怎么产生的?

李晶:更多是出于我自己的兴趣爱好。 我高中喜欢京剧,大学喜欢昆曲,在其中接触到了戏曲用的首饰、折扇,包括团扇。 我通过戏曲喜欢上了收藏,在收藏老饰品的过程中收到了一些老的团扇框子。 有的其实工艺做得很好,但是扇面受损,我就来苏州找人配扇面,但是没有比较好的师傅能帮我完成这项工作,因为团扇的受众太少了。 于是我就逐渐自己动手做一些复原,做一些修复,慢慢又做一些新的团扇。总的来说是从自己的爱好开始,一点点做起来的。

造就:你目前做团扇的工艺是以什么为主?

李晶:我很爱做缂丝,自己做的团扇到现在种类有300多种,可能有一半或以上是缂丝的,但是我还是希望它的表现力能够更丰富一些。 我们在逐步复原一些不同的工艺,现在做的缂丝、刺绣、手绘,是我个人用得比较多的工艺种类。当然扇面也会用到别的工艺,冷门一些的绫、罗、织锦、宋锦、云锦、漳绒都有。

我比较喜欢表现力强一些的工艺方式,缂丝、刺绣的颜色丰富,任何图案都可以做。

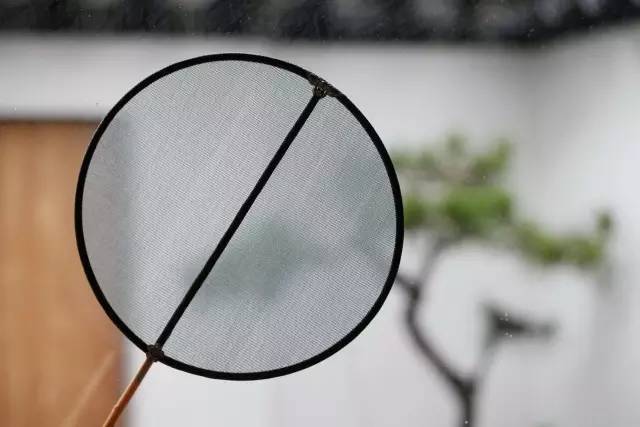

可我又不想局限于此,所以会用纱、罗会做不同风格的表现。

我觉得每一种工艺、每一种布料都有它自己的特点,我自己会留一些作品,更多是偏素净的,用素缂丝做出。 这跟自己的性格有关,有些并不是非常喜欢的东西也会去尝试。

或者有些东西我预计一定不好卖,也会去做。

我们现在经常说90年代的电影女明星,有各种各样的美。

我觉得团扇也是,它可以很简单,可以不用那么贵,但它可能让人看了觉得比贵的更好看。 在清代和民国,团扇就是这样的面貌,我想做的是复原它,用各种各样的工艺、表现方式、颜色、风格去表现它,希望能够恢复它最本真的面貌。

造就:缂丝到底是怎样一种工艺?怎样才算是好的缂丝作品?

李晶:织和绣是两种工艺。绣最基本的原理是一定有底料的,在一个布料上进行二次加工。但织是一体织就的,无论织缂丝也好,织云锦也好,就是我们图案织完了,这个扇面也就完成了,织好之后没法修改。 缂丝跟织锦有些相似,但是工艺上还是有差别。 织锦最大的特点是它做之前会有一个花板,通俗一点讲就有点像印刷术,先要花很长时间雕个木板,但是雕完以后就可以反复印刷了。 即便是手工操作,也会比一张张画来得快。

缂丝跟画的原理一样,没法做到批量,我先做这个,再做那个,每个花的时间还是一样。 通俗点讲它就相当于是画跟印刷的差别。

缂丝是平纹织物,我们看到缂丝扇面本身是很平整的,而织锦会浮出表面,刺绣的线就更会浮出来。 缂丝的图案跟底子是一体织就的,它的工艺特点叫“通经断纬”,竖的线叫经线,横的线叫纬线,所有的颜色靠纬线来呈色。 我们会在很多电视剧里看到,手工织布机的一个梭子打过来,然后前面拉过来碰一下,再打齐,这就是缂丝最基本的原理。

但它相对更复杂,在于它要呈现具体的图案,所用的梭子就比较小。

我们用小拨子像小梳子一样的,一点一点把扇面碰紧,通过来回穿纬线,不同颜色的线表现不同的颜色来体现出图案。

刺绣是有立体感的,你可以四面八方地绣,所以很多人觉得绣出的鸟很生动,它可以根据鸟本身的翎毛走向来绣。

但缂丝就不行,它所有的机理是横着的,所以更难表现。

如果要把鸟做好,让别人觉得生动自然,对工艺的要求就更高。

一个好的缂丝作品一定是依据画理来做的,跟画画的道理一样,形状做得越规整,颜色过渡得越自然,那它的表现力就越好。 一个花瓣做三种颜色和八种颜色,其实效果会相差很大。 缂丝很像马赛克,我们拿马赛克拼图案,马赛克越精细,图案就越逼真,这跟照片像素也是同样的道理。 所以看缂丝作品好不好,其实是比较容易判断的,特别是两个一样的团扇放在一起比较,就是非常显而易见了。

造就:在做团扇的过程中,有哪些是你自己的新尝试?

李晶:首先是风格上,现在会想做比较简约的,现代人喜欢的,因为现在流行禁欲系嘛。 从今年上半年开始,我开始认为团扇本身有它的表现方法,缂丝、刺绣类的牡丹花该怎么做,图案该怎么设计,凤凰、花篮该如何呈现,其实它的形式有很多。 我就是想做一些新的设计,把团扇工艺本身应该有的风格体现出来。 我觉得这可能不算创新,但放在现在的大环境下,我觉得很缺少,没人在做这些东西。

其次就是老物新用。

因为我自己喜欢收藏,就利用很多老的物件,比如说用一些老银的花片、簪子类的东西。 我曾经用过一个老银的针筒,是以前女孩子放针线用的,它是个残缺品,里面的胆没有了,只剩下外壳,我把它做成一个扇柄上的镶嵌,觉得很合适。

还有些发簪的头上面有做大漆,很精致很好看,我也会拿来用,包括一些笔杆、烟杆,它的粗细长短也适合做扇柄。 古人留给我们的很多东西是残次品,单单作为收藏品不太合适,扔掉又可惜。 把它们二次利用起来,成为我作品的一部分,一方面令其获得重生,另一方面也让我的作品增添了很多趣味。

第三,团扇并不一定要拘泥于全部拿老的工艺来做,我会采用一些新的工艺,但表现出来的还是传统的风格。 之前还尝试过圆珠笔画,一部分是仿国画,也有仿照片,可以接受个人定制。 有的人喜欢家里的小孩或猫狗,圆珠笔画能达到很逼真的效果,像这种原来不属于团扇的工艺,我都会尝试拿来在团扇上使用。 我现在正在做一种功能上的尝试。

正常情况团扇下一定是拿来扇的,我自己的理念也是如此,我不需要将其束之高阁,纯粹是一个欣赏品,但我可以做别的功能,可以把它当做花插,或是作为名片夹来用。

之前我曾将一些珠宝镶嵌在团扇上,很多朋友觉得很漂亮,能做成胸针吊坠该多好。 所以我最近就在设计这个机关,能把珠宝从团扇上取下来,作为吊坠平时佩戴,不戴的时候可以把它再镶回团扇上作为配件。 可能我自己性格就是如此,喜欢做一些跟别人不一样的,奇奇怪怪的东西。

但归根到底做的这些尝试,做简约风格也好,珠宝镶嵌也罢,最终会让大家觉得这还是中国的团扇。

我没打算把团扇做成艺术品,你要是没有一定的知识涵养,你是没法深刻理解它的,我希望它们还是一种工艺品、使用品,既好玩又好看。

但无论做什么样的尝试,我想要体现的依然是中国的传统文化之美,这一点我坚决不会改变。

造就:你做团扇的设计灵感来自于哪里?

李晶:很多人问我设计灵感怎么来,其实我很难回答。 做团扇,我觉得还是个挺自然的过程,因为我对它比较有执念,它不只是我的职业,而是已经跟我的生活完全融为一体了。 我出去收古玩,看新工艺品,观赏新的设计和绘画作品,都会想这能不能为我所用,所以我跟一些朋友出去收古董,有时候会抢同一个物件。 他说这个东西能做珠宝,我说这个东西能做团扇,能怎么怎么做,他会说我一天到晚就想着做团扇。 其实这种对自己真正喜爱的东西上心的感觉,我觉得大家都是一样的。

在观察生活的同时,会跟自己的作品产生各种联想,有时候会刻意去找,比如最近我就收了一根烟杆,因为看起来好像能用到团扇上,我会告诉收货的人,碰到不错的烟杆、针筒之类的一定要拿来给我看。 所以我觉得思维模式也好,设计理念也好,其实往往是很随性的。 我只要觉得这个东西能用,我就把它买下来做各种尝试,配哪种扇柄,配什么样的扇面,我一个个对比,我图纸一张张画。

以前老听人说他们的设计灵感源于很多生活的积累,听上去感觉很空洞。 生活的积累固然重要,但我相信无论是作家、画家,还是书法家、设计师,对生活细致用心的观察,会给自己的作品带来很多帮助。 最重要的前提就是,你对自己的这份事业,对自己正在做的这件事,一定是充满热情的。

评论