界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 谢欣

“他们在考虑如果你在实验室可控环境下研究新变种……后来这种新变种真的公开出现,你手上就已经有可用的疫苗了。”“简直完美,这不就是最棒的商业模式吗?”

近日,上述对话视频被美国非盈利新闻机构“真相工程”(Project Veritas)曝出。

该视频为真相工程卧底暗访了辉瑞的一名主管。视频显示,被暗访者名为Jordon Trishton Walker,职务为研发总监,负责战略运营与mRNA科学规划。其在视频中称,辉瑞考虑自行研制新冠病毒变异株。据维基百科,真相工程由卧底记者James O'Keefe于2011年成立,政治倾向偏向于保守右翼,经常以“暗访”取证。

1月29日,该视频冲上微博热搜,“病毒不会无缘无故出现”“疫苗生意就是摇钱树”等视频内容一下挑动了大众的神经。

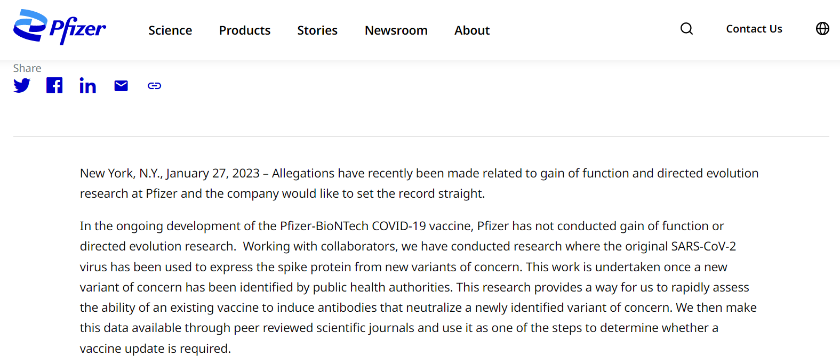

针对上述内容,当地时间1月27日,辉瑞在官网发布声明称,在辉瑞-BioNTech新冠疫苗的持续开发中,辉瑞尚未进行功能获得或定向进化研究。当公共卫生局确定某种新关注的变异株时,辉瑞与合作方研究,用原始新冠病毒毒株表达新变异株的刺突蛋白。这种研究用来快速评估现有疫苗诱导抗体的能力,辉瑞通过同行评审的科学期刊提供这些数据,并将其作为确定是否需要更新疫苗的步骤之一。

此外,辉瑞称,为了满足美国和全球对公司抗新冠病毒口服药Paxlovid的监管要求,公司开展了体外工作(例如在实验室培养皿中),以确定对奈玛特韦(Paxlovid的两个成分之一)的潜在耐药突变。在少数情况下,当完整病毒不包含任何已知的功能获得性突变时,可以对此类病毒进行工程改造,以评估细胞中的抗病毒活性。公司还在安全的生物安全3级(BSL3)实验室中,在与新冠病毒和奈玛特韦一起孵育的细胞中进行了体外抗性选择实验,以评估主要蛋白酶是否可以突变产生抗性病毒株。辉瑞称,美国和全球监管机构要求对所有抗病毒产品进行这些研究,并由美国和世界各地的许多公司和学术机构开展。

尽管该视频内容引发了舆论热议,但实际上,业内表示其内容并不可信。1月29日,香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁向界面新闻表示,视频内容“一派胡言不能当真”。

他举例,视频中的被暗访者在介绍“研发新毒株的做法”时称:“将病毒放进猴子体内,持续不断让它们相互感染,然后从它们身上收集血清样本,再将传播力更强的那些变种注射给另一只猴子,你就不断主动地让病毒变异。”但实际上,类似让病毒在灵长类动物中定向变异的实验,根本不可能通过动物伦理和生物安全审查。而若是如此人所言从受感染猴子收集血清样本注射给另一只猴子,收集到的将不是病毒而是抗体,其效果更可能是使另一只猴子被动免疫而不是感染。

金冬雁介绍,一般而言。将病毒放到动物或细胞内去连续传代,传代出的产品都是变弱的,不是变强。这是过去做减毒活疫苗的一个常用办法,得到的是疫苗而不是毒力更强的病毒。他还强调,病毒及其变异是自然界自然发生的过程,历史上从来没有过一个在人类引起世界大流行的病毒是从实验室做出来的。

那么,这种研究是否会引发风险和危害,甚至成为一些网友口中的“龙王卖伞”?对此,金冬雁均认为无需为此过分担心。因为全世界能够进行类似实验的生物安全设施,都有严格的评审机制,违反动物伦理或生物安全的实验根本不可能被批准。

另一个可以佐证的例子是广谱抗新冠中和抗体。实际上,先预测新冠病毒的突变方向,以此提前进行研发也是中和抗体药物的研发思路。但是,在广谱抗艾滋病抗体、广谱抗新冠抗体药物研发上,这条路至今都尚未走通。

此外,另一个上述视频和辉瑞声明均提及,并容易引起误解的词语是“功能获得型研究(Gain-of-Function,GOF)”。这是指通过有目的地改造现有的病毒,使之获得某种新的功能,这样才能在未来更好的防控。

实际上,这一词自疫情以来就经历过多轮关注和讨论。这种研究是否会引发风险和危害,对此,金冬雁均认为无需为此担心,因为科研实验在科学界有着非常严格的评审机制。

评论