文/奇爱博士 布鲁姆

关于国庆档影片的评论大作战,从电影人、影评人到观众,打得轰轰烈烈。有的电影不需要评价两极,就已争端无数;有的电影类型上颇有造诣,又要面对故事与内涵的诘问。但在票房和排片上,是都各有各的胜利点了。

被牺牲的不仅是艺术电影、文艺片,更有一些沁人心脾的佳品,比如雅克·贝汉的新作《地球四季》,据说就只拿到了0.3%的排片,实在意料之外。

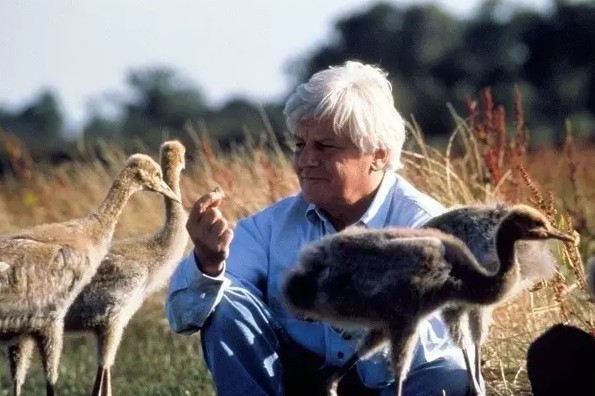

雅克·贝汉这个名字挂出来,按理来说就是自然电影界的金字招牌了。他出身演艺世家,25岁就拿过威尼斯影帝,后来转战制片也成果颇丰,但直到90年代完成了《微观世界》,贝汉才仿佛找到了自己的本命领域——自然电影,一拍就是二十年。

从《微观世界》《喜马拉雅》《鸟的迁徙》《海洋》到今天以《地球四季》作结,贝汉的创作本身也在艺术中制造了一个精神性的自然循环。他手下产出的自然电影,大概也得利于作者对电影的深厚认识,总是与其它作品不同,有更强的电影性和表达力。

《迁徙的鸟》是史上票房最高的纪录片,《海洋》是史上预算最高的纪录片,有着如此光辉的前作,《地球四季》为什么如此低调呢?

大家都知道葛格是出了名的标题党。在今时今日的网络环境里做自媒体,坚持不做标题党很难,其实也没有什么意义。从传播的角度,标题已经改换了自己的功能,成为了点开率的最大保证,不必嗤之以鼻。助理妹子大力推荐的《船讯》(《断背山》原作者安妮普鲁所著)里,主人公在小报工作,不还得靠编造情色暴力新闻才有人订阅吗?都是“为人民服务”,标题党总是要真实多了。

由此及彼,对电影来说或许也是一样的。

因为时间上相差不远,《地球四季》和陆川导演的《我们诞生在中国》总是放在一起比较,按理来说,前者毕竟有深厚经验和高超技艺做基础,比后者总是要更优秀一些。但标题上似乎差了点什么,听起来实在太像一部科教式自然纪录片,连《亚马逊萌猴奇遇记》本土化的优势都比不上。

当年,助理妹子一听《亚马逊萌猴奇遇记》这翻译,就感觉极Low,可是如果按照字面意思直译《古亚马逊森林》,估计看的人就更少了吧……

所以,片名的翻译,等同于公号的标题党,真的相当重要。

当年老上海电影的翻译,就很有一套,以至于《花都艳舞》《锦城春色》《万花嬉春》让今天的吃瓜群众傻傻分不清楚;而港式翻译又过于残暴,把《大地惊雷》(原名《真实的勇气》)翻译成《独眼龙双枪残四虎》,基本上是剧透到家了!

说回《地球四季》。不得不说,这个题名真的造成了误导,不少观众甚至行内朋友会提出这样的一个疑问:《地球四季》这样一个格局宏大的命题之下,为什么只拍摄了关于森林的部分,我们的沙漠、海洋、极地、高原都在哪儿呢?

但这当然不是一个错误,法文Les Saisons对应的也恰是“季节”一词。《地球四季》在意义上设立的门槛,正是从这一字面上产生的障碍出发的。它不是对影片内容的简单概括,而是作者野心的体现。

影片聚焦欧洲大陆的原始森林,而在原始森林中,有着最庞杂的物种网络、最丰富的生命气息和最完整、庞大的循环系统。地球在此不再是地理的集合、星球的代称,而成为了无数生灵共同呼吸的抽象结晶。

万年来的演绎变迁,在电影里则凝结成了四时的变化。

相比于借动物之身演绎家庭情节剧,《地球四季》将万千生灵为提线木偶,以“两万年野性自然”作超时空布景,着实有非一般的豪气。

影片令人惊艳之处首推高难度的摄影,这是贝汉一惯的强项,他曾经带我们和飞鸟同行,与蓝鲸共旅,这一次虽少了一些壮阔,却通过“走得更近”,实现了同样崭新的体验。

有时候我们无法理解,那些轻盈的、精准的镜头是如何拍摄下来的,更无法理解那些快速且想必是通过不同素材剪辑而成的段落,是怎么恰到好处地剪辑在一起的。松鼠偷偷埋下的果实被偷窥的乌鸦挖走;负鼠伸开手臂滑过树梢,在另一只负鼠身边羞怯地停留。

野马争斗的段落,他们双蹄相交,劲脖抵御,与达芬奇最重要的壁画作品《安吉里之战》相似,且在动态中更具张力。

影片不用旁白去讲述动物们的故事,它们无需遵从人类的逻辑,也可以享有同样丰盈的生活与情感。而摄影机,将观看的人化作一缕游魂,飘荡在了无往无来、仿佛亘古存在的广阔森林之中。

电影里并非没有人类的戏份,当交替的四季划分出不同的世代,人类文明也就随之不断演进。但相似地,也饶有趣味地,这些段落总是以散点形式出现,转瞬即逝又离去了——这是完全动物视角的判断。

这种模拟动物视角的技巧,在《亚马逊萌猴奇遇记》中也有体现,但在其它国家的自然电影,比如BBS、国家地理和《我们诞生在中国》里就完全没有。

法国人拍的自然电影,带入的主观感情真的更充沛。

其中也生成了许多寓言性的段落,诸如人类组团入山砍树,独狼远远观望,一狠心逃往森林深处;鹿角如树杈伸展的鹿中王者,被中世纪的猎人持着猎刀紧逼,无处可逃时,眼中带有凛冽之意;战壕中的军人看到了落于焦土的小鸟,偷偷拿出手帐来描绘。

这显然是编演而非纪录成就的。

但更令我们印象深刻的,却是其中孩童的部分,他们与功能性、程式化的人类行为展示不同,出现时总是如林子仙子一般,带着自然残存的气息,与动物们眼神交汇,直抵对方内心深处。

雅克·贝汉认为“人类能和动物相处本就是一种美妙的缘分,我们应当珍惜这种缘分。”这些孩童的片段,显然也是摄影机引导着我们回归一种更单纯的状态,来重新与自然相逢、相处。

这一眼的对视,作为诸多自然景观里的虚拟延宕,也就有了更复杂的含义。它带领我们一眼千年,穿透了时空的迷雾和地理的壁障,去面对整个自然的存在。大开脑洞地联想,杨超在《长江图》末尾的设计,想要的也不过是将这样的效果缩小规模,施加在长江之上,但秦昊的目光与滚滚长江的素材直截剪接,未免逻辑太白,反而不够上乘。

贝汉最终用自然电影的仿纪录片手法,拍摄了一部关于动物、森林、自然、人类互动变迁的宏大命题叙事电影。这样的艺术构思,绝不是一般作者可能达到的,也不怪得贝汉显露出了一种高傲的态度。

我们过去强调的是,纪录片要想好看,也要讲故事,也需要有部分的人为干预。

而现在则是,最无法人工干预的自然电影,和最适合人工干预的“观念电影”——诚如《地球四季》,我们甚至可以将其视为一种高度观赏性的论文——可以完全无痕地融合在一起。

这当然是一种高级的电影美学。

《地球四季》里有一种工巧的诗兴,那些零星破碎的人类镜头,给了动物休栖生息所写就的诗句恰到好处的句读与注脚。

公正地说,影片前后的配音由黄晓明和蒋雯丽这样的知名演员来负责,并未产生什么不好的效果,实际上没有先入为主的想法,几乎辨识不出来。但从个人观感来说,难免觉得画蛇添足。

雅克·贝汉当然是一位非常关注政治议题的作者,其主演的最著名政治电影《Z》(1969)毕竟也是出自他的推动。

但《地球四季》的政治主张并非直白粗暴,它的动人之处是完全电影化的,同时,也需要观看者投入直觉来领会。

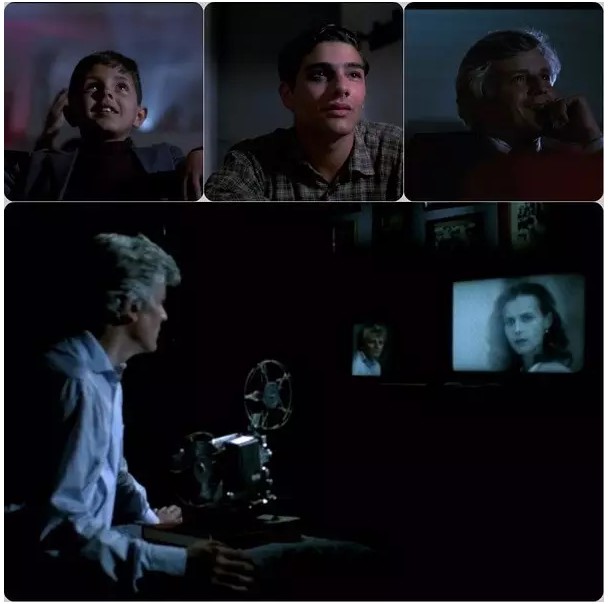

这也诚如雅克·贝汉主演的、最被国人喜欢的那部《天堂电影院》的经典结尾:世间最美好的事情,无需言说。

评论