不久前看了一篇关于《新周刊》采访窦唯的文章,标题叫《窦唯:1990年代以来,我一直有困惑》,并注明为“窦唯口述”。

当时读不到几段,我就开始怀疑其真实性,因为文章的观点犀利,逻辑清晰,可读性极强,而窦唯近几年在大众的印象中是一个几乎不表达的仙人,于是这篇文章就没有读下去。

而这段时间不断的看到有好友分享,我也不自觉将全篇读完,总体感觉假不至于,但很多话并不是从窦唯口中说出的,作者一定是根据他的意思,润色了不少。

而了解一个真正的窦唯,最好从他为什么“失语”开始。

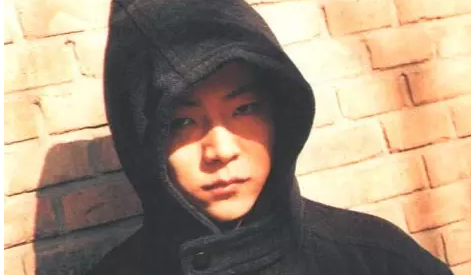

窦唯在公众面前,让人印象最深的一次亮相可能就是2008年凤凰卫视的采访了。当时他的身体已经发福,说话有点结巴,用的最多的词就是“阴谋”二字。

再加上他之前的烧车事件,于是很多人认为窦唯的“与世隔绝”就是对世俗的一种憎恶,因为婚姻伤害过他,魔岩公司利用过他,媒体诋毁过他。

但真的是这样吗?当然不是。

他虽然悲观,但一定不厌世,或者准确的说,憎恶在他内心只是占据了非常小的一块,否则他不可能在音乐上继续高产高质。

但“阴谋”二字,该作何解释?

从字面上理解,所谓“阴谋”就是蓄意伤害。窦唯这样说,意思不是“你们所有人都是坏人,都来害我”,是表达“一个群体的悲剧”,而他恰恰是这个群体中最不幸的那一个。

导致他这样想的原因,一是敏感而又彻底的悲观,二是对内心纯粹的追求。还有一点,就是简单的运气差。

年轻时,他的活泼开朗、聪明幽默在圈子里无人不知,而且表现欲很强,经常照着国外摇滚明星的样子打扮自己。

但随着时代的变化,资本在社会发展中逐渐占据着越来越重要的角色。在滚圈,有的人继续死磕,有的人顺应时代,而这两种境况窦唯恰恰都赶上了。

他一方面签了台湾的魔岩唱片,享受万人追捧,一方面又在内心对公司的做事方式有诸多不满,坚持音乐本身。他认为前者的热闹是虚假的,而后者就是导致这种虚假的罪魁祸首。

再加上婚变,窦唯彻底对这个世界失望了,他开始躲在自己认为安全的小天地里。那里没有资本和媒体,只有音乐,以及音乐上的朋友。

而如果状况只是这样简单,窦唯早就能走出来了。

更悲剧的是,他越是这样,追捧他的人越是趋之若骛,神化他,神化魔岩三杰,神化那个时代;诋毁他的人也更变本加厉,坐个地铁、骑个电动车也能上了头条。他成了前者的精神寄托,以及后者制造头条的工具。

他还敢开口讲话吗?

如果说窦唯的“失语”最开始只是想暂时寻求安全感的话,而这两类过度消费窦唯的人,才是一直到现在他都不愿走出来的真正原因。

窦唯不是在逃避什么,他只是不想让自己成为工具,从而影响正常的生活和工作而已。他其实也不抗拒表达。

比如前两年,他的一则专访甚至登上过纽约时报,文中坦言了他的四大爱好“音体美文”,音乐、体育、美术、语文。

文中说:“画画这个事儿,甭管我画什么,我觉得这个过程特舒服,可以忘掉一切,所有精力就在画面上。东南亚走一圈,一路在画,用蜡笔、油画棒、铅笔。有热情的朋友说,我帮你出版画册,我还是婉言谢绝,我觉得出版就变味了。我也写随笔,用文言写的也有,我觉得古文比现代文字更具有美感。”

再比如这次《新周刊》对于他的采访。

是的,窦唯从来都没有离开,他活的快乐充实,经常默不作声的就在豆瓣发一张新唱片。而也许当我们不再歌颂他,不再过多关注他时,他就真的会从仙界重回人间了。

到时候,开口唱歌也说不定。

评论