国庆档接近尾声,作为一部打有强烈郭敬明个人标签的《爵迹》,最终票房或不足4亿,远不及业内的预期。

平心而论,郭敬明这次有点冤。

因为《爵迹》并不是传统意义上的大烂片,“国内首部全真人CG电影”的特效尝试,以及众多一线鲜肉明星的出演,并不该输的这么惨。

但其实也不冤。这就好比是小孩子喊“狼来了”的故事。当这些年郭敬明透支了太多的个人品牌,在普通大众印象中十分糟糕,即使其真拍出了那么一部不算烂的电影,也会被“先入为主”判定在烂片行列。某种程度来说,无脑吐槽郭敬明已经成为社交网络上的“政治正确”,稍微有点理性的成年观众都会“敬而远之”,生怕和“脑残”之类的词划上等号。

跨界导演郭敬明之前的作品有4部《小时代》电影系列——奠定了郭敬明在业内的口碑基础和导演地位。电视剧《是!尚先生》、编剧的电视剧《幻城》——堪称暑期电视剧中的奇葩,五毛钱的特效折服了广大暑假学生。《幻城》还未播完,电影《爵迹》就已强势霸占大银幕,如果电视剧《幻城》的特效值5毛,那么《爵迹》的特效是5毛的N次方。因为这个耗时两年,成本过亿的产品,郭敬明的《爵迹》也迎来了与其之前作品一边倒差评不一样的声音。

本质上,观众这种“竟然想夸”的基础源头来自于对郭敬明作品,其实也就是作为导演的郭敬明个人沉到谷底的好感度。截止到发稿日,上映6天的《爵迹》破3亿,票房透视镜(微信ID:piaofangtoushijing)对本片最终票房预测在3.8亿左右,属于郭作品里中等偏下的成绩,但是要全盘否定本片的魔幻类型、工业特效水准也实属不妥。我们不如做一个假想:《爵迹》还是这样的片子,但完全没有郭敬明标签,它的票房最终又能到多少?

对比李安太打脸,就来说说《爵迹》特效

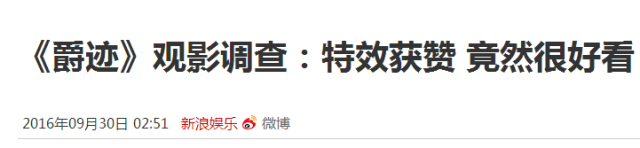

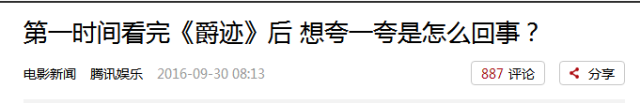

无论是“居然”、“竟然”,还是“想夸一夸”,都有种打破了既定认识的新鲜惊喜感,摒弃先入为主,冷静的观众和媒体以平常心看完《爵迹》后,总体给出了并不算太差、超预期的观感。

而也有人觉得,不是为剧情服务的特效就是耍流氓。

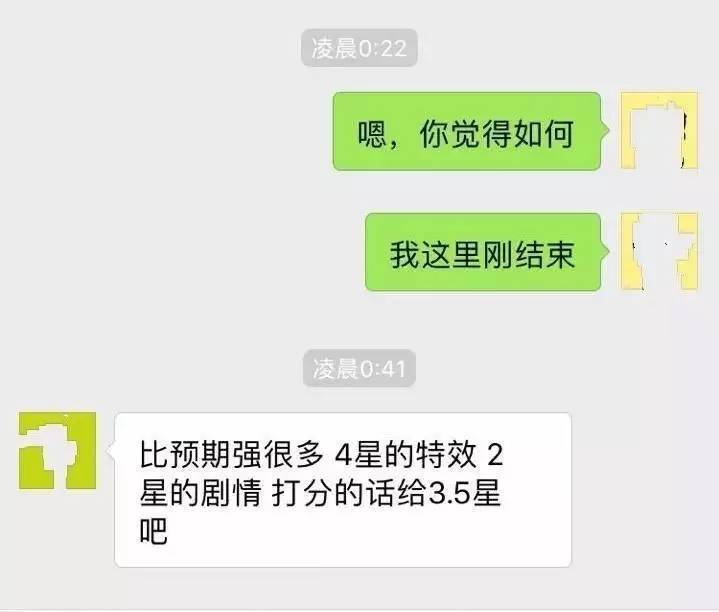

与《魔兽》同一特效团队,搭建测试扫描矩阵,与《阿凡达》、《蜘蛛侠》系列、《星球大战》、《猩球崛起》等一样的光学式三维扫描系统等,都是通稿和郭敬明采访中的高频词汇。《爵迹》在上影节第一次放出首款预告片,差评不断,页游广告的痕迹在成片里改善良多,上了几个台阶。从首款预告的差印象反弹到成片特效还不错的观感,观众再一次超出预期,这是对技术的预期。

同时,李安导演的《半场无战事》今年要在国内上映——史无前例地使用3D/4K/120帧的摄制格式,从上影节开始,沉着、低调、再掀电影技术革命的李安就一路接受各种光环,每天都有自来水主动安利。

这两种主动与被动的安利,一个是故事讲不圆满,靠技术掀起风浪的跨界导演,一个是有丰富的长片驾驭能力,技术革命只为超越自己的影坛前辈。观众的接受度中,难易程度高下立现,但就论对国产电影的技术革新,无论姿态难看与否,郭敬明这一步,确实是走在了前面,可以肯定,说《爵迹》是大烂片绝对不公平。

从豆瓣首映开盘的2.8分,到逐渐的3.4、3.5分到现在的4.1分,《爵迹》离及格线还有距离,但随着打分人次的增多,在客观和公正的几率里分数走高,已经说明了观众对影片特效和技术的认可。

但除了特效和技术的其他方面呢?

在今年国庆并不算拥挤的档期中,四部最大的影片各有其自身的类型和受众群体。《爵迹》这种片本来应该有很强的青少年和三线城市市场,而其IP属性和众多卡司带来的加成,使得票房本应有更好甚至翻倍的表现。

《爵迹》成也郭敬明,败也郭敬明

首先,《爵迹》小说来源于郭敬明原著,这个小说中复杂宏大的世界观、人物设定还被指抄袭日本Fate系列,郭敬明《小时代》后又来跨界导演电影作品,这是大部分观众认为的基础“原罪”。

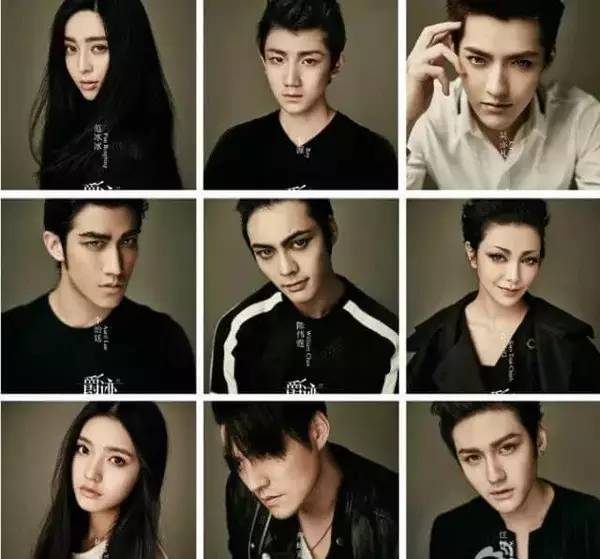

接着,产品经理郭敬明熟稔粉丝用户心理,分时段有节奏地在微博上掀起了最大规模的演员发布阵势,范冰冰、吴亦凡、杨幂、郭采洁、王源等甚至自己参演的消息条条曝光充分。在这些明星演员的非铁粉观众印象中,抄袭前科、导演能力受疑,本应踏实做事的郭敬明却如此高调,这是“原罪”之二。同时,脑残粉阵营和普通观众阵营正式对立。

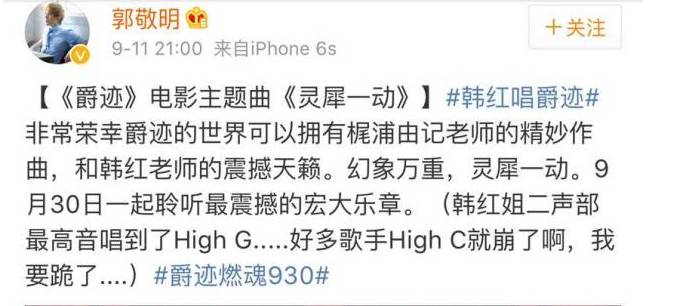

而更甚,在《爵迹》大传抄袭的风口,郭敬明把《fate》作曲请来写主题曲.....

继而,最后冲刺的宣发阶段,郭敬明一条貌似委屈控诉乐视发行部门同事的微博再次掀起风浪。重所周知,郭敬明是出品方乐视影业的股东之一,而郭也仅仅是巧妙地“指控”乐视的发行部门而非乐视影业,随后乐视影业张昭迅速地微博发声和解此事。

这不免让人怀疑,郭敬明“营销帝”又回来了吗?这和王思聪手撕自家出品的《一步之遥》的“负面营销”有何分别?“名誉权事件”究竟是维权还是炒作?无论结果怎样,郭敬明再一次成功地帮《爵迹》做了一次大广告。

最后,上映后郭敬明接受采访称“《爵迹》是有思想和内涵的”“拍《爵迹》不为挣钱,要挣钱就继续《小时代5》”的言辞又是狠狠刷了一次存在感。这在对郭敬明争议和话题满天飞的舆论环境下,貌似郭再一次做了负面广告。

并非一无是处的大烂片,《爵迹》票房在郭作品里却是中等偏下的成绩,这种反差究竟为何?——

因为郭个人存在的争议——MV电影、连续疑似抄袭、太过高调、熟稔粉丝营销等,使得观众对《爵迹》也难免戴上了有色眼镜。郭敬明把控整个项目制宣发过程,就是普通观众日积月累形成先入为主偏见的酝酿,积累的负面太多,主流的普通观众就避之不及,《爵迹》上映前,作者朋友圈就出现了通过《爵迹》筛选朋友的新标准,甚至不少的影评人和自媒体未看片就备好了关于《爵迹》的烂片吐槽稿件,就等上映后第一时间抢夺眼球。

这就是人云亦云的“从众心理”——个人在知觉、判断、认识上表现出符合于公众舆论或多数人的行为方式。

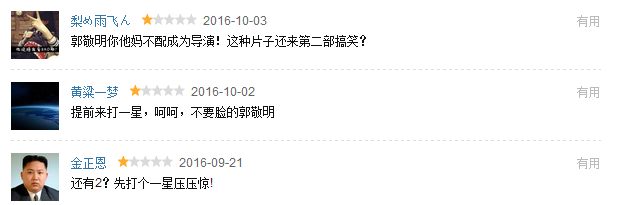

自此,之前盛传的续集《爵迹2:冷血狂宴》,确定的主演之一是王俊凯,观众也是毫不留情——“抬手一星”“一星压压惊”。

郭敬明成“锅”敬明。

而习惯出头的郭敬明这一次话风放软了,他表示:

哪些导演自带加成,哪些是不看就给1星?

在大部分观众的好感度中,说到自带口碑加成的导演,郭敬明属于反例,此处不多表。

而“看一部少一部”“还电影票”的周星驰本身就是个大IP,春节档的《美人鱼》再次证明了“周星驰”三个字本身就是票房保证;中外合拍斥巨资的《长城》也是只能交给有品牌保证的“国师”张艺谋;贺岁档灵药冯小刚、徐客技术怪侠、姜文的鬼马天才、宁浩结构喜剧、徐峥的全民认知度、可文艺可商业的陈可辛、杜琪峰的警匪等,这都属于在大众心中好感度观众缘较优的大导演,出自他们之手就意味着质量和票房保证,当然,2016年国庆档后,林超贤是另一块香港导演的招牌。

而观众默认为烂片王,未看就“先打一分”的导演同样为数不少。可以这么说,观众对郭敬明之于《爵迹》的反应是刘镇伟之于《大话西游3》抵触情绪的超10倍以上,不能更少。

当然,《爵迹》表现不佳也不能全因郭敬明个人带来的负因,《爵迹》的整体质量并没有足够好到令普通观众扭转偏见的程度;另外,《爵迹》IP影响力不如《小时代》;“全CG”代替明星真人出演并未能达到真人粉丝电影的的强大号召力,这就削弱了明星粉丝与电影的亲和力;众多鲜花鲜肉的流量明星聚集一部电影,单人明星的光环被稀释,粉丝的“群体无意识”效应就缓冲了各家粉丝为偶像买单的动力,这种动力无疑远远弱于单人偶像扛票房的情况下的粉丝购买欲。

只能说,有郭敬明的《爵迹》,成也萧何,败也萧何。

票房透视镜微信ID:piaofangtoushijing

评论