中国去年的经济增速不及7%。作为全球第二大经济体,中国经济增速的放缓使得海外商界陷入悲观情绪。但事实果真如此吗? 新加坡国立大学商学院学者陈学良认为,这不该被当作一个消极的信号。事实上,中国经济总量巨大,增速的绝对数值也很大,如此之大的市场,商界无需过度悲观。

过去三十多年来,中国经济保持了年均两位数的GDP增速。对于中国经济继续保持强劲的增长势头,世界仍保有期待。然而,不尽如人意的是,2015年中国GDP相比2014年仅增长了5200亿美元,经济增速放缓至6.9%。

作为世界许多国家主要的贸易伙伴,中国经济增速放缓使得全世界陷入了悲观的情绪。 过去,中国经济曾高度依赖投资和出口,而眼下,则需要向内需和服务业的结构转型。中国经济迫切需要这一战略转型,而转型期经济增速的放缓则难以避免。

“新常态”成了当前中国经济形式的代名词,中国也希望世界各国能够理解其为可持续发展转型所做的努力。我认为,这是一个很好的机会,眼下中国为实现跨越式发展着力发展新兴产业,当籍此机会重新调整战略布局。

中国经济三十年:从高速增长到增速放缓

我们不妨将目光拉回25年前。1992年,中国的国内生产总值仅为4250亿美元。不过,那是中国改革进程中重要的年份,许多城市在1992年划出了经济特区,推动市场经济转型。

经济特区设立后的十几年间,中国经济连续多年增速超过12%,很快中国的GDP就翻了三倍。人民收入水平和消费能力的增长使得快消产品销量猛增,成为了拉动经济增长的“马车”,覆盖全国的供销网络也随之得以快速完善。 此后,各类消费电子产品又广受追捧,个人电脑、手机、汽车和房地产消费的滚滚浪潮席卷了全国。

近年来,拉动经济增长的“马车”则变成了金融产品、投资性物业和创业企业。 1992年到2012年的二十年间,中国经济持续保持高速增长,人们也许还沉浸在年均两位数的经济增长美梦中,而2016年中国经济6.5%的预期增速无疑是给了这些人“当头一棒”。

增速放缓背后的乐观数据

中国经济增速在放缓的确是个不争的事实,然而,中国经济的结构性改革背后却蕴藏着许多机会。 首先,中国GDP从2014年到2015年增长了5200亿美元,从绝对数值上来看,这个数字甚至比1992年中国经济起飞之前的总量(4250亿美元)还要大。

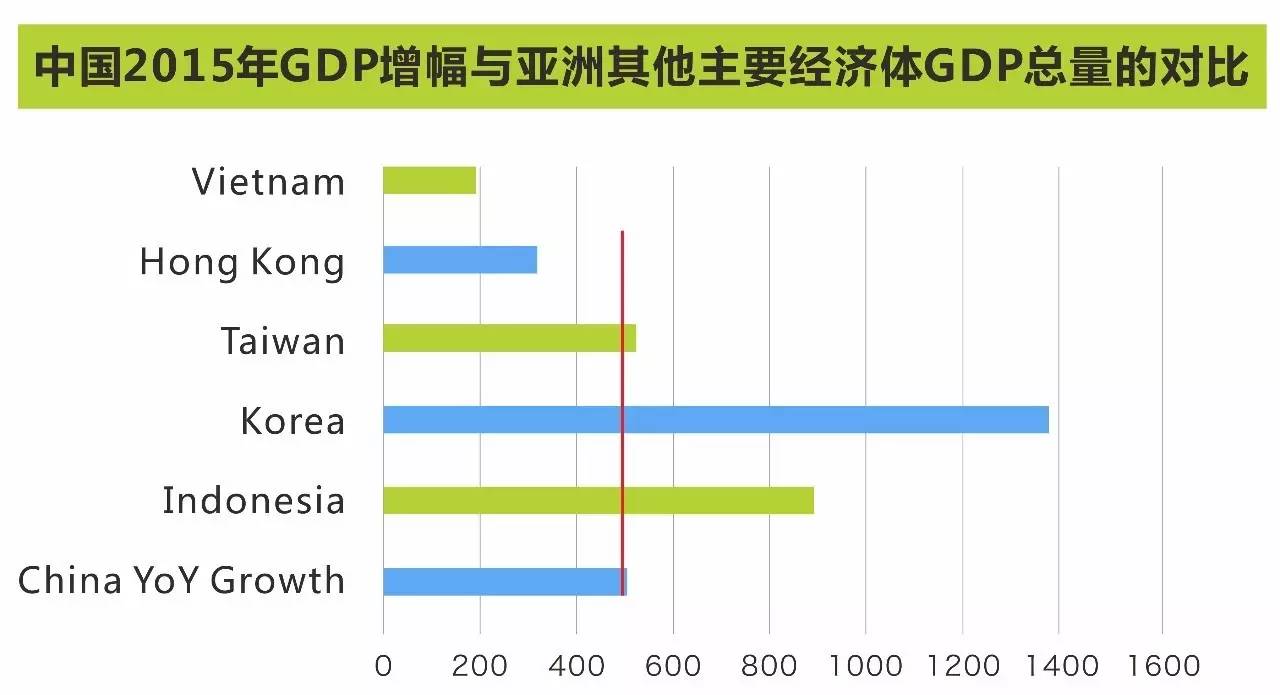

此外,如果我们比较一下中国与亚洲其他国家和地区的经济增长绝对数值,应该能够得到对中国经济乐观的结论。 下面两幅图表中的数据源于世界银行的统计,它们清楚地描绘了去年亚洲主要经济体的经济运行状况。

从上图中我们不难发现,尽管中国的经济增速放缓,但是去年中国大陆GDP的增幅大致相当于台湾地区去年的经济总量。(2015年,中国大陆GDP增幅为5150亿美元,而台湾地区的GDP总量为5240亿美元)。

而换一个角度来看,2015年,中国GDP的增幅相当于香港和越南两个经济体的GDP总量之和。香港是一个发达的经济体,而越南近年来则是亚洲经济发展的前沿。 世界上很难再找到某个经济体,其年增长规模竟然超过香港和越南两个亚洲经济体经济总量之和。

印度和印度尼西亚常被称为亚洲经济发展的未来引擎,但是它们的经济总量和中国相比仍然不在一个数量级上。那么韩国呢?尽管“韩流”近年来席卷世界,韩国经济却没有什么增长。

中国经济放缓,国际企业应该怎样看?

有观点认为,中国经济增速放缓就意味着外资会减少。若只盯着中国GDP降低的一个百分点,自然会忽略中国整体经济增长。这显然因小失大,并且很可能会措施很多商机。 事实上,中国经济总量高达10.8万亿美元,而未来几年内会有5000亿美元的对外投资,企业应当尽全力抓住这一机遇,不然就会失去世界上最大的一块经济蛋糕。

其次,企业应当认识到,中国市场要达到全面覆盖,仍需要大量的资源投入。中国的前七大城市,每个城市的GDP都比一些亚洲国家的GDP总量要高。例如,2013年,中国第七大城市重庆的GDP总量超过了2000亿美元,比越南当年GDP总量还要高。

然而,很少有企业能深入覆盖整个中国市场。 我们常常听到一些企业高管说“我在中国有生意”,其实他们所说的意思是,他们与中国一些省市的某些行业中的某一类或几类产品有业务往来,并不是在与整个中国做生意。

因此,对于国际企业来说,可以针对自己的业务特色,首先到中国的一些省市拓展业务,发掘市场潜力。这样,对投资规模和市场定位可以做的相对精准一些。

第三,庞大的人口规模推动巨大的商品需求,中国毫无意外地成为世界上最大的单一市场。目前,中国已经是世界上最大的个人电脑和移动电话消费国,而电子商务的蓬勃兴起也使其市场规模常居世界第一。 这给营商环境带来了一些与众不同的影响。

中国巨大的市场吸引了大量的管理咨询公司和市场研究企业的入驻,它们为正在或即将在华开展业务的企业提供咨询服务。每一种商品,不管它是什么类别或品牌,它在各地的销量、价格、甚至市场占有率这些数据都很容易获得。

如果能够以这样的眼光来洞察中国这个庞大的市场,那么经济增速只有6.5%又怎样呢?此时,对于企业来说,更应关注的是品类需求增速和市场占有率的变化。

不能一味“唯GDP论”,而该关注具体问题

经济学家们和金融分析师们或许还会特别关注中国GDP的变化,但是普通的劳动者、专业人士或是企业家早已不再“唯GDP论”了。他们更关注具体的问题,比如中国的哪一个区域、哪一个行业更加适合他们潜能的发挥,更能使他们抓住前所未有的市场增长机会。

在中国市场经济改革的早期,港台商人抓住了进入中国市场的良机。一些人成为跨国公司或合资企业的合伙人,或是早期市场营销的先锋,另一些人则在东南沿海开设工厂,利用中国低廉的劳动力在出口中获得价格优势。

但是,随着劳动力和其他成本的上涨,中国经济增长开始越来越依靠内需和服务业的发展。有些精明的企业家早已预见了这一变化趋势,他们早已准备好向电子商务、清洁能源和传媒娱乐等新的增长领域转型。

不久前,中国首富王健林表示,万达集团要完成从地产帝国到传媒娱乐和主题乐园领军企业的转型。阿里巴巴则利用B2B电子商务平台成为了消费者网上购物的首选,并开始将触角伸到消费金融、云计算和电影产业。

中国国家主席习近平几年前提出了“一带一路”的洲际战略构想,它将成为未来中国和区域经济发展的重要支柱。外国企业若能将商业发展战略与“一带一路”的大背景相结合,那么很有可能在中国大展宏图。

本文作者陈学良, 现为新加坡国立大学商学院市场营销学系兼任高级讲师,在中国市场实践拥有超过二十年管理、销售及营销经验,并在多家欧美500强消费主导型企业担任过高管。

* 本文内容来自作者,不代表新加坡国立大学商学院官方机构观点

(编译:张俪泽、张成)

评论