作者:戴天文

代表中国参加第89届奥斯卡最佳外语片评选的影片终于揭晓,黄晓明主演的《大唐玄奘》成功战胜《长江图》等对手,成为今年中国内地电影的代表,同代表香港的《踏血寻梅》、代表台湾的《只要我长大》一起,谋求站上奥斯卡最佳外语片提名的舞台。

对大多数观众来说,《大唐玄奘》都是一个陌生的名字,毕竟在今年4月29日上映后,票房止步于3300万。在观影观众的评论中,“故事松散”、“选角有误”、“风景真好”等关键词颇有共鸣,豆瓣电影的评分只有5.2分,荣膺霍建起导演的执导生涯最低分。

暂且不提主演黄晓明在影片中,到底是演技不够还是用力过猛,光是东拼西凑而来的故事,就难以令观众入戏,比如把《西游记》中唐僧“从江中漂来”的身世直接照搬到影片中玄奘的身上,难免有些贻笑大方。似乎除了华丽的美术效果、精湛的摄影造诣,对该片难以找到其他的赞美之词。

然而另一个事实是,就算在普通观众和部分影评人眼中,《大唐玄奘》的品质无法及格,但在某些电影节及奖项中,该片反倒成为十足的“香饽饽”。《大唐玄奘》获得第三届丝绸之路国际电影节“传媒荣誉最佳故事片大奖”,在意大利中国电影节帮助主演黄晓明登顶“影帝”,在上海电影节电影频道传媒关注单元中荣获最受传媒关注年度影片,还成为首届金砖国家电影节的中国选送影片。

为什么这样的一部,获得的荣誉不少、口碑票房不多的影片,将继去年《滚蛋吧!肿瘤君》之后,成为今年中国内地的代表,去征战奥斯卡最佳外语片?

乡土时期的艺术盛典

从1979年起,中国内地开始向奥斯卡选送最佳外语片候选电影,37年来,这29部电影就算不能代表中国电影的最高水准,但也能作为国际上了解中国电影的一个重要窗口。从中,也能看到这些年来中国电影的变化。

2002年之前,《城南旧事》、《红高粱》、《秋菊打官司》等片作为代表,不仅意味着第五代导演的崛起,还意味着中国电影在当年的艺术巅峰。

这其间,“乡土”文化是影片的重要元素,这是当时第五代导演最擅长、最有感而发的题材,他们大多来自农村,能够将影片刻画出超越现实的深度。虽然这些影片除了高超的艺术造诣,也将中国底层社会中由来已久的不好的一面撕裂般地呈现出来,并不符合当下“正能量”的口号,但在当时,仍旧受到了相关部门的支持与理解。《活着》除外。

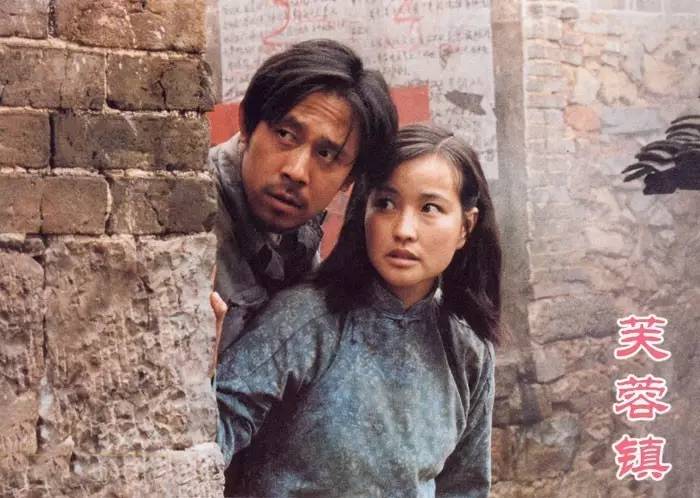

在这些影片中,表达对人性的批判、现实的不公是重要的主题。影片通常将场景构建在乡村里,将主角设置为刚经历了文化大革命的妇女(《芙蓉镇》)、被地主买进家门虐待的老婆(《菊豆》)、为告状不顾一切的女性(《秋菊打官司》),这样的中国式乡村,让欧美观众心生魔幻氛围。

与此同时,中国的现实社会,也在进行翻天覆地的变化。随着改革开放的进行,农村人口走进城市、商业市场的逐步国际化开放,让中国在国际上的影响力逐渐增强,也让中国的社会分层进一步的分裂、融合。而这些影片,便成为外国人对封闭几十年的中国进行了解的一个窗口。

大片时代的商业之道

进入新千年,《英雄》的诞生开启了一个时代:大片时代。大制作,大场面,大明星,成为这一时期中国“大导演”的标配。

从此以后,商业大片也成为中国内地向奥斯卡最佳外语片推荐影片的首推类型,《英雄》、《无极》、《唐山大地震》等这些年的推荐影片,无一不是在票房上取得过佳绩。

虽说奥斯卡金像奖由美国举办,这些商业大片,或许从某方面契合了好莱坞的商业气质,但内地选送的这些影片,难以在商业性与艺术性之间谋求平衡。其中,还有《无极》、《满城尽带黄金甲》等在口碑上极具争议的影片。这样的影片甚至无法在国内观众中得到大部分的好评,在评论网站中只有4、5分的成绩,远低于之前提名作品的7、8分。面对最佳外语片的提名竞争,铩羽而归也毫不意外。

也是从这一时期开始,商业片逐渐成为中国电影市场的主流,票房开始了逐年增长,直至2010年之后迎来的大规模爆发。这些年里,“品质不够话题来凑”成为很多影片的票房法宝,不论是《富春山居图》的“比烂”,或者《小时代》等粉丝电影,都能在电影市场上呼风唤雨。

由于资本的介入,电影的商业性质被过于强调,卖钱才是硬道理,艺术性逐渐与商业大片渐行渐远。相对比较,《唐山大地震》、《金陵十三钗》、《搜索》等远远算不上这些导演的执导生涯高质量的影片,反倒在当时,成为商业、艺术平衡感相对较好的作品,成为选送代表。

政治宣传的低调展示

而在2008年与2016年这两年中,电影原本拥有的商业性、艺术性统统不再成为主要考虑因素。《筑梦2008》与《大唐玄奘》两部承载着政治宣传任务的电影,成为这两年里中国电影的代表。

顾名思义,纪录片《筑梦2008》讲述的就是2008年北京奥运会的故事,将拆迁大妈、执勤警察等北京百姓,跟刘翔、邓琳琳等运动员放在一起,展现了奥运全方位的影响。然而,票房低至56万,评分“好于14%的纪录片”,口碑、票房双输,与隐喻“一带一路”政策的《大唐玄奘》,颇有异曲同工之妙。

作为广电总局的内设单位,电影局自然不能摆脱其宣传义务。用电影做宣传早就不是什么新鲜事儿,《建国大业》的群星荟萃算是其中受观众接受的一个方式,近期的《智取威虎山》、《湄公河行动》也算将主旋律故事讲的有声有色。可在《南泥湾》、《百团大战》和《开罗宣言》等一系列主旋律影上,却有些吃力不讨好,纷纷栽了跟头,《筑梦2008》与《大唐玄奘》明显属于后者。

明知效果不好,却强行将后者推上国际,真的是因为国家富强而展现出的“自信”吗?未必。既然明知效果不好,还执意将它们放在国际舞台上呈现,其含义,也就不仅仅是希望得到奥斯卡的评委的认可,更像是一种文化输出。正所谓“不管你爱不爱看,反正要给你看”,与其说是自信,这样的文化输出,更像一种态度的表达,刻意制造冲突较量。或许提名、获得奥斯卡最佳外语片,对电影局和广电总局来说,并不如影迷或者某些电影工作者眼中那么重要。

时代发展的渐行渐远

直至当下,内地在奥斯卡最佳外语片上的成绩可谓汗颜,37年来,只有《菊豆》与《英雄》两部张艺谋的作品真的获得提名,并没有一部获奖。可以预见,《大唐玄奘》在这次评选中,连提名的机会也没有。

因为诸多因素,这样的成绩并不能真的代表中国内地电影的真实成绩,在1994、1997年等没有推荐提名的年份,也有《活着》、《甲方乙方》等佳作诞生。

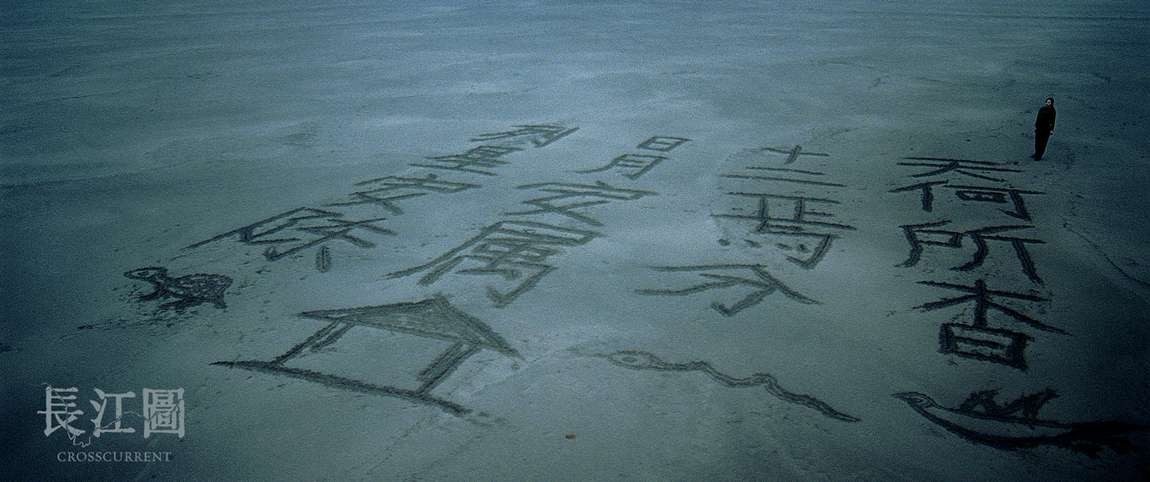

而且,即便随着票房市场的节节攀升,商业因素在电影中的占比居高不下,但内地电影市场,依然有类似《长江图》、《路边野餐》等艺术造诣较高的小成本电影出现,如果有幸能够作为内地推荐影片,或许能够在文艺片荟萃的最佳外语片中谋得一线提名希望。

当然,被推荐奥斯卡最佳外语片评选的电影只是照向中国电影市场的一面镜子,还是一面因为各方面因素被扭曲而成的哈哈镜。虽然中国电影票房市场在今年春节档之后一路严寒,并没有马上回暖的迹象,但全年类型片的增多、各个重要档期不同类型影片的共存,也让人看到了中国电影还活跃着的生命力。当资本热潮退却,剔除裸泳者,剩下的才能代表中国电影的真正水准。

评论