你有没有过对一部电影“又爱又恨”?既期待又担忧?

对小棠而言,《长城》就是一部这样的电影。

五颜六色的花哨铠甲,奇形怪状的冷兵器,和巨鳄般的怪兽。虽然是投资过亿的好莱坞大片,但总让人觉得东西结合的有些不伦不类。

演技颇令人担忧的一众小鲜肉。

以及背后有着神秘力量,虽然怎么捧都红不起来但老娘就是要演戏的景甜。

换做别的导演,这阵容,这混搭风,很容易被吃瓜群众们定性为烂片。

当然,小棠还是衷心希望《长城》能有个好的口碑和票房。

从《英雄》到《黄金甲》,再到《长城》,新千年后,张艺谋似乎就迷恋上了金碧辉煌,人山人海的浮夸风。

虽然近几年也有《金陵十三钗》《归来》之类佳片,但和鼎盛时期的他比,也只能算差强人意。

而曾经的张艺谋,有着浓厚的社会形态,对封建意识的批判,和独特的东方美学。

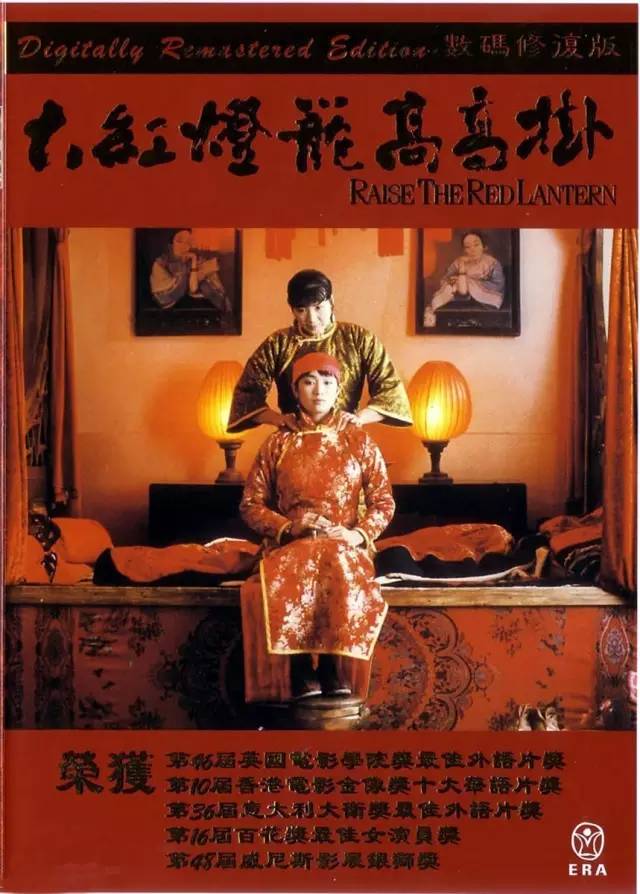

拍出了《大红灯笼高高挂》这样的好电影。

故事从陈家迎娶第四房姨太 颂莲 开始。

本是大学生的她,因家道中落被母亲许配给有钱人,受过新式教育的颂莲却发现大户人家的生活远比她想象的复杂,在陈家大院中,有着一套“老祖宗”传下来的规矩。

与丈夫行房前,要让人捶脚。餐桌上的菜也是由当天被老爷挑中的姨太太选择。

每天傍晚,还要“听招呼”,姨太太站在院子里等待管家传达老爷睡前的吩咐,而老爷本人却从不出现,有时甚至什么吩咐也没有,让所有人都白跑一趟。

对于“听招呼”,颂莲不无抱怨:“老爷有什么吩咐说就是了。"在初入陈府的颂莲眼里,把一句话的事弄成个大阵仗,实在是小题大做。

但管家却说,这是规矩。意思是:虽不合理,你也得遵守。旧社会对女人霸道又可笑的夫权压迫,便是《大红灯笼高高挂》所讲述的内容。张艺谋将抽象的主题化为了具象化的视觉象征:一个个耀眼的红灯笼。

在陈家,老爷选择今晚与哪个姨太太行房,哪院就要点上红灯笼,数目越多越为受宠,作为新太太的颂莲,房里的灯笼自然是最多的。

而当老爷走了,灯笼就会被吹灭。如果老爷不喜欢一个太太了,甚至可以“封灯”,灯笼永不再亮,也意味着老爷也永远不会再接触这个太太。

点灯-灭灯-封灯,女人在陈家的命运如同灯笼里晃动的烛火,起与灭都不在自己手中。

起初的颂莲并不适应这样的生活,可要在陈家立足,即便是受过新式教育的她也必须遵守这些陈腐的规矩。在陈老爷无形的男权压迫下,其实是女人们的明争暗斗。

戏子出身的三太太梅珊任性骄横,处处与颂莲争宠,甚至在颂莲院里点灯当晚,还派人把老爷叫走。

二太太卓云看似善良,其实绵里藏针,下堕胎药,银针扎小人,被梅珊称为“菩萨脸蝎子心”

就连丫鬟也对颂莲不服,一心想当姨太太,暗地里使绊。

为了在陈家得到一席之位,曾对封建婚姻嗤之以鼻的颂莲,也开始了一步步的算计。

算起来,《大红灯笼高高挂》应该是最早的“宫斗”影视了。只是将辉煌的宫殿换成了古朴苍凉的宅院。而摄影师出身的张艺谋,也是丰富利用了院落的景致,成为了电影里烘托情绪的重要元素。

极端的俯拍镜头,层层叠起的长焦镜头,空间的大与人物的小极端夸张,环境空阔得冷寂阴沉,鬼气森然。宅院虽大,却看不见一丝生气。

《大红灯笼高高挂》最被人称道的地方,就是它的摄影。

感受一下构图。

感受一下光线运用。

张艺谋的色彩美学展现的淋漓尽致,古典画卷般的美感,每一帧都极其考究。

除了漂亮,《大红灯笼高高挂》的画面内,还承载着许多极端应用的符号化元素。

戏子出身的梅姗房里挂着巨大的脸谱,大学生颂莲房里挂着字画,在一家人用餐的客厅中,挂着的则是陈家列祖列宗的肖像。

不同角色,着装风格也各不相同,颂莲的衣服大多是淡雅素净的浅色系,梅姗却爱穿大红大紫的艳色旗袍,与世无争的大太太服装也低调,都是棕黑的深色。

利用实体来映射人物,也是张艺谋“将抽象的事物具象化”的手法之一。

而最精妙的一处视觉设计,就是作为权利斗争中心的陈老爷,却自始至终没有过清楚地面部镜头。遮遮掩掩的神秘形象,反而给观众带来了更深的压迫感。

在故事上张艺谋同样别出心裁,利用季节分割的章节叙事,夏-秋-冬-夏的轮回。没有春天,就像颂莲永无出头的命。线性叙事却见力度,结构谨严工整至极。

历尽斗争的颂莲站在阁楼上心生厌倦,说出了最令人印象深刻的一段台词,女人们彼此勾心斗角,机关算尽,不过只是为了更好的依附男人。到头来又能落个什么下场?所有人都成为腐朽制度的牺牲品。在这个地方,人活的什么都像,就是不像人。这一刻电影撕掉了所有含蓄的隐喻,对“夫权”提出了赤裸裸的控诉。

《活着》足够现实,却刻意削弱了自身精致的美学。《英雄》足够华丽,细腻的阶级关怀却消失殆尽。《大红灯笼高高挂》是张艺谋最具个人特色,却也最不张艺谋的电影。主题立意,故事编排,视听语言,每一处都可在其他电影中找到影子,但只有这么一部将它们通通发挥到形式的极致。

张艺谋还能拍出这么好的电影吗?小棠无法妄言,却想起《霸王别姬》编剧芦苇的话:“我觉得我们终于起步了,可我没想到,那就是我们的终点。”

评论