《釜山行》的主体故事设置在一列高铁上。这一点,和同为韩国片的《雪国列车》以及更早的《卡桑德拉大桥》颇为类似。“孤岛式”的环境向来是拷问人性善恶的“试验场”。如果说《雪国列车》是专制与抗争的寓言,《卡桑德拉大桥》是战争与病毒的缩影,那么,《釜山行》讲述的则是善与恶的变异,以及希望与秩序的回归。

《釜山行》的开始,是首尔的一位证券经理带着女儿去釜山见妻子,以期挽回他们濒于破灭的婚姻。但是,在旅途中,异象突现,异形噬人,平常的行程变为逃亡之旅。作为一部商业大片,情节环环相扣,特效比较靠谱,整体的故事设定也颇具意味,在好看之外,多了些耐看,算得上是诚意之作。

电影的男主角,是一位熟谙成人世界游戏规则的“玩家”。在登上列车后,他的女儿要给一位老奶奶让座,他告诉女儿不用那么做,因为“在特殊时期,最重要的是自己”。当危机发生时,他打电话给军队的“大尉”,通过利益交换去获取“秘密通道”。

而整个危机的发生,也与他脱不了干系,正是他听命于上级,让充满隐患的油船回归本土,导致了病毒的蔓延。他自私、怯懦,但是天性未泯,这也为他后来的转变埋下了伏笔。在油船事件上,他向上司给出了正确的建议,被否决后采取了服从的态度。

而当危机发生后,他带着一批幸存者九死一生地逃到相对安全的车厢时,却遭到了以“常务”及乘务长为代表的人群的拒斥,而且冲进来后又被“污名化”,受到了驱逐。

他的内心受到了极大的震动,神情悲哀。在电影中,有一个他洗手的特写镜头,血污洗去,一双干净的手重新出现,这无疑是涤罪与重生的隐喻。

在整个过程中,他运用自己的聪明和另外一个叫“胖子”的角色一起,带领幸存者杀出一条血路。

最后,在和“常务”搏斗时被咬伤,为防止自己变异伤害女儿,他选择了自我牺牲。此时,出现了一个颇具抒情意味的镜头:人影坠下,音乐响起。

和证券经理这个角色相对应的,“常务”则是“绝对的恶”的代表。是他煽动乘务长及其他旅客,不让幸存者进入车厢,又是他,对这些幸存者进行了驱逐,其手段就是“抹黑”:声称这些幸存者已成为受感染的异形。在极端的环境中,他这一招唤起了很多普通人心中潜藏的“恶”,让这些人不仅成为“恶行”的旁观者,更成为“恶行”的施行者。

这一招并不鲜见,就像在历史上,一旦同类被污名为“他者”,无论这些“他者”是叫“蛀虫、瘟疫式的犹太人”还是“内心险恶的地富反坏右”,抑或是“企图颠覆的幽灵”,那么这些人的命运就在劫难逃。幽灵不仅在纳粹的集中营、苏联的古拉格,还在各式各样类似于“叫魂”的故事中出现。在电影中,“敌人”不是僵尸,不是吸血鬼,也不是怪兽或者外星人,就是人类自己。人人互噬,一旦被咬,平日里温文尔雅、美丽可爱的普通人马上成为丑陋不堪、凶残无比的异形,这无疑是《釜山行》里最意味深长的设置,也是电影“配方”里的独特之处。

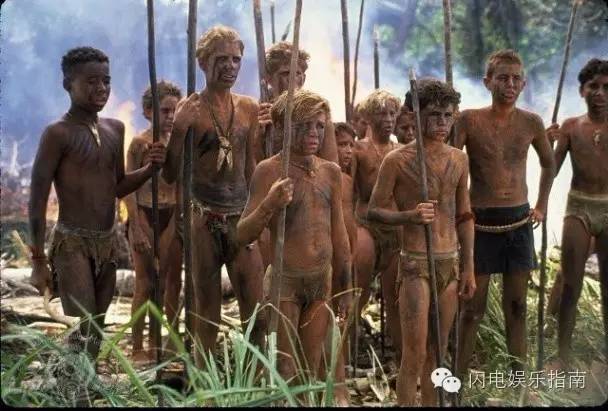

而在这个环境里,权力也是不可信的。危机蔓延时,政府的发言人却在电视里堂而皇之地撒谎。作为秩序的维护者军队,不仅其军官在利用自己的权力牟利,而且那些成群结队身着迷彩服的士兵也被病毒侵噬,变成伤害同类的异形。这一点,有些类似于威廉戈尔丁的《蝇王》,在这部借孩子的天真描述人性之恶的小说中,一旦恶被唤醒,象征文明的海螺即被砸碎,乐园也就变成了屠宰场。

和《蝇王》的悲观不一样,《釜山行》采取的还是遵循大众叙事的策略,最后还是“善”战胜了“恶”,希望最终达到,秩序最终恢复。这表现在电影结尾时“最后一分钟”的逆转中,当女孩和孕妇作为最后的幸存者在隧道口行进,另一边设伏的士兵无法判断她们是人类还是异形,将要对他们射杀时,歌声响起,这美妙空灵的童声不仅是人性的证明,也是生命的救赎。

在电影开始,一头被车撞倒的鹿在血泊中摇摇晃晃地站起,而原本美丽的大眼睛变成了诡异的乳白色。在快结尾时,电影使用了一个远景:在群山绵绵不断的绿色里,列车在无声地行进,就像穿过一条条的隧道,最终,阳光如暴雪般密集地涌来。

其实,威廉戈尔丁本身并没有归于绝望,他在诺贝尔文学奖颁奖典礼上的答谢辞中是这样表述的:“人类需要更多的人性,更多的爱,人与人之间有爱,人们可以在这种爱的坚固基础上创造出一种相对完善的体制,人类的前途才是光明的。”

《釜山行》称不上杰作,但它对得起合乎比例的赞美。从这个角度来说,十月的这个观影的下午堪称“美好”。

评论