作者:李逸飞

一种视野:别人家的中秋档

相较于今年中国一片虚浮市畔之声交叠的中秋档,韩国的中秋档再次折射出深刻的现实意义与历史反思力量,韩国影人们在创造恢弘的票房奇迹之余,也展露出深厚的人文情怀与自反意识。

借用北京大学戴锦华教授的说法,在拥有蓬勃丰盈的“电影的事实”-----日益开放多元的电影市场环境之余,韩影也不断向着“影片的事实”-----具有浓郁人文关照情怀与社会审视价值的电影内涵进行深度挖掘,将潜藏于历史/现实血色雾障下的腥臭尸骨再一次堆叠银幕前维,而我们也在韩国电影人锋锐的勇气面前再度遭受历史真实力的震惊。

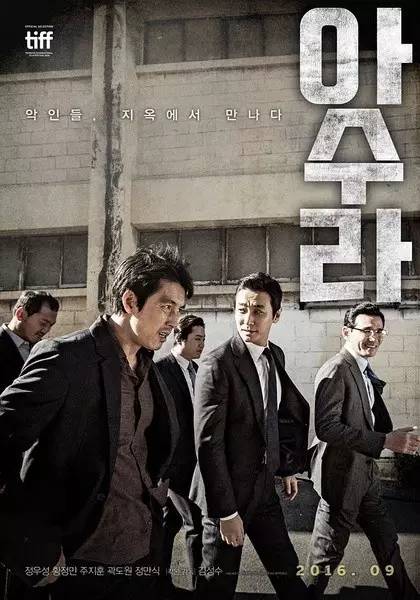

今年的韩国中秋档无疑是一座幽迷深邃的历史棺椁,无论是康佑硕借古还思的《古山子:大东舆地图》,还是金成洙现世绝望的《阿修罗》,韩国影人即使在温情氤氲的中秋档也不忘回溯出人性归赎的力量,这恰恰是现今中国银幕永恒缺失也难以企及的艺术定位。

在娱乐春潮肆意狂涌的中秋档,除了一部《湄公河》尚且残存些许现实微弱的星火,其余的市场郊原已基本上被《爵迹》漫天的焰火尽数燃灭。

而在韩国银幕上,金知云的《密探》成功压制住了康佑硕的《古山子:大东舆地图》与金成洙的《阿修罗》,影片以459.045的周末观影人次拿下了38.6%的市场占有率,实现了三连冠,仅用12天就打破了600万,该片傲然的战绩也超越了去年中秋档期上映的创造了624万的《思悼》。在影片的资源刚刚在网上出现不久,我就在第一时间迅速观看影片,看后感触极深。目前2016韩国影坛的光影旅程已然过半,这部影片应该是我今年看过的最具深度的韩国影片,或者说是最逼近2016年度韩国最佳电影的影片。

如果说之前罗泓轸的《哭声》尚渗漏出浓郁的先锋实验色彩而使影片过于晦涩阴郁,朴赞郁的《小姐》因为对东方女性情欲奇观的过度性痴醉而缺乏深度的人性洞察,延相昊的《釜山行》由于故事结尾遗憾失陷进好莱坞式的圆满魔咒而使摹本《首尔行》的批判力瞬间消解,那么金知云的《密探》则基本上提炼出高度圆熟的故事叙述力,即便在2016年 “韩影三杰”(《哭声》《小姐》《釜山行》)面前也难掩其稳健醇厚的大师之风——狭窄逼仄的暗色场景中肆意渗透的性格张力、对于窗棂与镜面中沉默人像的细微捕捉、浮过灯影隐匿于脚踵下的窥探视角、震荡出凄迷情欲气息的暧昧色泽与如游蛇摇曳般连缀精妙的运动长镜头………

与情色奇观过于满溢的朴赞郁相比,金知云在这部“反特片”中巧妙地将场景调度深深嵌入了故事肌理之中,在魅惑力十足的镜头置换中,影片中交叠演进的悬念节奏也在缓缓渗透,镜头与悬念如双蛇一般紧紧啮合在了一起,金知云浓烈的个人化思辨在殖民暗影间交相复现。当我们谈起历史的时候,我们该谈些什么?

经历过好莱坞历练之后的金知云很明显在叙事掌控与镜像捕微上完成了一次绝艳的“漂移”,与《德惠翁主》、《仁川登陆作战》同期“主旋律”电影相比,金知云深厚的大师功力卓然尽现。

《德惠翁主》、《仁川登陆作战》票房遇冷正暴露出当前韩国主旋律电影一个巨大的缺陷:创作者总是有意识地以高度戏剧化的情绪渲染去掀动观众沉寂已久的民族情怀,“高大全”式的主人公总是在层叠的人生遇难中爆发出炽烈的爱国情怀,而他们在极度酷烈的政治宰制中一再撕心裂肺地哭嚎或悲天壮地地赴死。

不论是《德惠翁主》中孙艺珍在遭到韩国拒签后,趴在冰冷的地面上似笑似哭地抽搐着,还是《仁川登陆战》中李政宰在沸腾的炮火中,毅然开着坦克高喊着国家独立的壮烈口号………此类影片的遇冷正暴露出韩国主旋律的创作瓶颈,以程式化的戏剧结构重述历史,那么重现在观众面前的历史畸胎很可能极度失真而彻底沦为惨遭蹂躏的怨妇与不死之身的钢铁英雄。

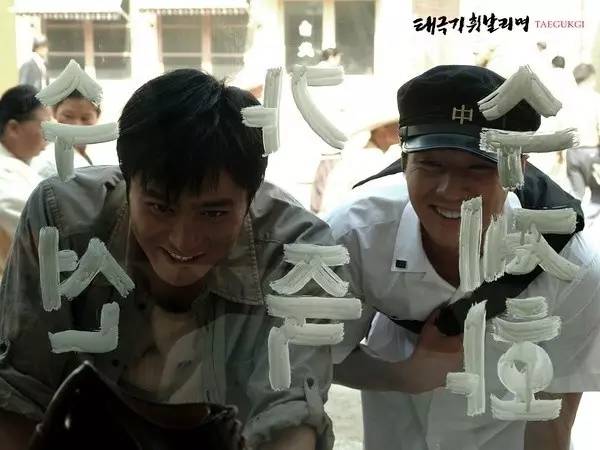

现今韩影正不断迎来全面好莱坞化的重启阶段,《德翁会主》一类的影片确实折射出了韩影高度的工业化成熟度,而且这种好莱坞倾向在未来也会越来越广泛化,但这也携带了巨大的问题:当韩国影人以高度类型化的好莱坞程式去诉诸国家历史时,过于夸张的戏剧化效果是否又会对韩国历史造成戕害呢?早期的《实尾岛》、《太阳旗飘扬》其实就已经暴露出人物形象过于戏剧化、极端化而导致影片整体历史感失真的缺憾,当然这也与韩国政府一直以来的文化推广战略有关,韩国正是通过电影去不断强化民族情绪与爱国精神,这种政府主导型的意识形态腹语术在很大程度上规训出韩影中极端的民族情绪与人物模态。

因此,金知云《密探》的诞生就做出了突破的典范,影片对于历史的陈述并非如惯常韩影中泾渭分明的善恶两派,借用东汉史学家班固的判语“不虚假、不隐恶”的颇为凌厉的思辨态度钩沉了一段上世纪20年代韩国独立运动中的人性纠缠的插曲,没有血色沸腾的口号式的呼喊,也没有过于偏执的人性的摹画,金知云以深沉平稳的推进基调将影片完整的延展下去,而宋康昊主演的双面间谍形象在韩影中几乎是首创性的形象,较之《无间道》中的梁朝伟更富有绵密丰富的灵魂质感,这群在民族道义与存亡欲望间摇摆晃动的暗夜的亡灵正是现今韩影中极度匮乏乏的人物形象,而隐伏于这些游动亡灵背后的人性雾霭才是我们得以穿越历史、归赎人性的深邃秘境所在。

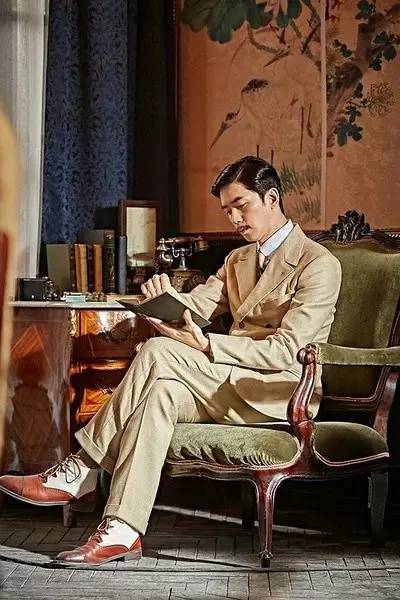

2015年崔东勋导演的《暗杀》的空前成功将韩国主旋律推向了一个创作的巅峰,以家国情怀为主轴的大量类型片的拼贴与转喻的形式在韩国影坛上迅速蔓延开来。现在再来看这部影片其实可以发现一个别致的形式突破:片中最精彩的并非是全智贤、河正宇们精忠报国的侠士们,而是李政宰所饰演的叛国者,这是韩影史上首位形象大幅反转的反面形象。

崔东勋非常狡黠地借这位反面人物之口漫溢出隐秘的说教意味——为了独立,我也曾付出了巨大的代价,送这些年轻的生命去为国赴死我也感到莫大的伤痛与悲哀,而这些又有谁能了解呢?

当年迈的李政宰在一处巷角面对革命义士们愤怒的枪口时,道出了全片最精彩的一句话:“我不知道会解放,如果知道解放我就不会这样了!”——我们习惯在银幕上漠视这群叛国者奸佞歹毒的恶像,可我们却很少想到他们之所以叛国正由于隐藏在他们心底的深沉浓黑的绝望而非对金钱权力的贪逐。

在《密探》中,当宋康昊饰演的日本警务处处长在与李秉宪饰演的独立军团长月夜交心时,导演非常节制地删去了一大段民族大义的解说,而仅仅几段力道深沉的人性思语:

月夜下,独立团团长李秉宪站起身,凝视着宋康昊:“李警部,把我推下水里吧,如果我的死是你想要的,就那么做吧,再也没有这样的机会了。”

宋康昊凝重地望着滔滔的江水,火影在他的脸上摇曳晃动:“怎么如此相信自己?”

李秉宪坚毅的脸庞被江边的火光照射地格外耀眼:“我谁都不相信,包括自己,我只是相信一个人必须要做的事。所有人都会遇到不知该把自己的身份放在哪里的时候,李同志,你想把自己的名字写进怎样的历史课本里?”

宋康昊深深地蜷伏于明亮的火光中,悬崖下的江潮骤然撕裂开漫天的月辉。

《密探》迥然于韩国“口号式”的韩国主旋律影片的迷人之处似乎就在这片喧腾的潮声里隐约浮现:金知云显然跳开了历史沉重的审判惯性,而选择在人性纯真的颂歌中完成对这群放逐于国家之外的幽灵们的情感拯救,从人文的角度对人重新定义与讲述,这是欧洲现代人文主义思潮的明亮先声,而金知云将其从韩国影坛泛滥的好莱坞狂潮中挣离而出精心洗净,这使得《密探》超越了同期的主旋律影片而成为韩民族重新涉入人性幽冥之境的一道生门。

这群放逐的幽灵们尚存纯真的人性,只是当绝望成为渗入他们骨髓的畸变成隐性毒瘤时,他们自然会葬埋自我的民族身份而选择一条暧昧不清的假想性歧路,因此,《密探》的深刻之处也正在于此:当今的韩民族并不缺乏民族认同感,现今愈加开放的国内政治环境已经验证了韩民族自我的信心与包容度,关键是当这个浸满殖民血污的苦难民族重新去面对历史时,他们又该以怎样的姿态面对?是旌旗招展的强健的革命形态?还是诉诸于人性,归赎历史抉择的柔性自反?

显然,金知云选择了审视与反思,即便是一身正气的革命者,也燃烧着黑暗的绝望主义。

当片中独立团小组在审问组内的叛国者时,这个叛国者反问道:“如果成功过一次,我可能就不会这样吧!如果冒着生命危险扔几枚炸弹就可以换来独立……我已经没有办法装傻了,这件事是没有希望的。”

随着一声愤怒的枪响,叛国者最终死亡,但他的死亡并不代表着绝望虚无主义的终结,当叛国者发出强烈质问的时候,每一个独立成员的脸上都渐渐显现出迟疑与惊惧的神色,枪火虽然弑杀了叛国的罪行,但潜藏于心底的绝望的民族虚无主义却深入脾肺,无力破除。

影片中密探一直奋力搏杀的与其说是暴虐的殖民者,更不如说是如阴云笼罩般的绝望情绪,而一旦信仰破碎,我们还有什么力量与之对抗?

无数的虔诚信仰者沦为国境外游荡的死魂灵,这正是贯穿于《密探》全片的最大的血色拷问,也是金知云跳脱开僵化的革命口号,渴望真正剥离出的复杂旖旎的人性本真的一面。

这种立足于人性复杂面的全知思考的视角为同质化倾向严重的韩国主旋律开辟了新的观望格局——以人性去反观历史,唯有人性才是穿越阴冷的意识形态幽廊的一叶不沉孤舟,直至我们横渡彼岸时,才会真正洞悉历史真实的温热面目。

影片在进入主流市场后所获得的极高票房恰恰契合了社会对这种崭新视角的呼唤,而该片也即将代表韩国参加美国奥斯卡最佳外语片的角逐也进一步昭示韩影类型渴望求变的美学野心。消失的真实人物:断裂中的延续——向世界揭开创痕

韩国的审查委员们在谈到选择这部影片申奥的原因时谈到,“今年执导水平突出的导演的作品很多,但《密探》得奖的可能性更大一些。”抛开影片本身优质的卡司阵容与出色的海外营销能力来看,《密探》获奖更大的“可能性”似乎正在于影片一反常规主流形态,重述了被主流放逐之外的脸谱化人性,影片以宋康昊饰演的日本警务处处长为叙事视角展露其复杂的民族归赎之旅,正是韩民族揭开自我创痕的新原点。

对于片中叛国者形象的”正面性”书写正是韩民族向世界揭开民族深层创痕并重新审视与反思的开始。正如影片主演宋康昊在接受采访时谈到:“最吸引人的原因中有一点,就是它体现出的并不是千篇一律的善恶两分历史观。它既不是黑色,也不是赤色,大概是类似灰色的吧。

经历了苦痛历史的那些人们,这部电影集中表现出了他们的内部矛盾和苦恼,这一点是非常新鲜的。通过义烈团,也通过我的这个角色,都呈现了悲痛的大时代,这就是《密探》的魅力所在。”

其实这种基于人性立场的伤痕影片在韩影初创时代就已诞生,90年代韩影复兴时期就涌现了大批人性辨析的世纪力作,《生死谍变》中痛杀爱人的朝鲜女特务、《收件人不详》里的在殖民仇恨里沉沦的韩美混血儿……

这些打破类型脸谱的真实人物曾一度是韩影不断震荡世界影坛的核能量,但随着进入21世纪后韩影的全面崛起,韩国电影市场开启了愈加健全的市场化,而这类真实人性的小人物逐渐被“高大全”式的人物替代,这也是韩影不断成熟后造成的一个极大的类型化弊病,在某种程度上是以牺牲自我民族特色为代价的。

因此今年罗泓轸的《哭声》在韩国引起的巨大的争议性恰恰反映出沉溺于好莱坞僵化体系中的韩国市场对这种真实人性表达的极度渴求:片中身为警察的钟久以暴制暴、最终坠落于于血色深渊中无法自拔的“人性恶”的极致展现与《老手》、《柏林》、《绝密跟踪》中为正义而战的警察形象迥然相异。

因此,《密探》中性格复杂的警务处处长可以看作是90年代韩影初创时代真实小人物形象的一次“断裂”中的“延续”,这也是韩影人有意识“反好莱坞”倾向的一次自主性命题创作,而影片被选为韩国2016申奥片正折射出韩影逐渐反好莱坞化、回归民族人性深层表达的隐秘的转变心理。

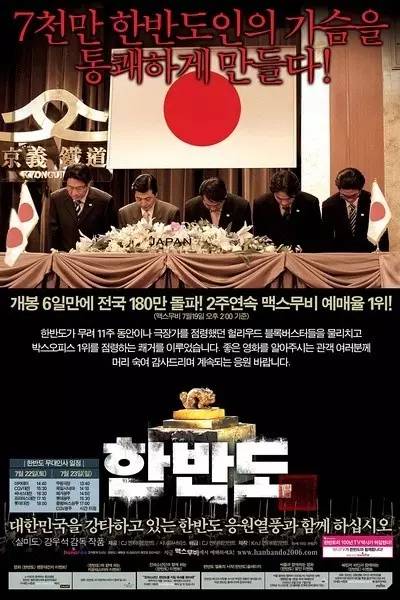

2006年康佑硕执导的《韩半岛》是我看过的最为震惊的韩国电影,我感慨于影片对于人性复杂面的表达已经上升到整个韩国国家的未来命运层面,而这样凝聚着宏阔思考价值的影片即便是10年后看来仍然为人性深度震颤不已。

影片中,执意依附日本、为韩国求得生存庇护的“叛国者”总理绝然向高谈民族情绪的韩国总统递交了辞呈,两人因对立的政治理念而分道扬镳。当总统擎民族义旗再次挽留总理时,总理冷漠地说道:“我辞职是因为我相信在不远的将来,也许就在30年内,我们会因为这些令人失望的政策衰败。”

如今距离影片公映不过十年,韩国的朴槿惠政府似乎已经陷入了“民族主义魔咒”,——韩国经济开始衰颓,在萨德问题上的偏执坚韧也使韩国在亚洲局势堪危,韩政府的一意孤行为现今韩国带来了巨大的危机。当片中韩总理离去时,“我只不过是成千上万个持这种观点人中的一个罢了,将来还会出现第二或第三个我,他们会接替我的位置告诉你,你所犯的错误--你的误判。我不怕为污蔑为肮脏的政客,我愿意为4800万的韩国国民牺牲自己的颜面。”

影片就在总理离去的背影中悄然落幕,但他最后的箴言却成为现今悬浮于韩国社会上空黑暗的阴霾——高谈民族情怀的朴槿惠们正因为坚持”真理与信仰”而将韩国推向滑坡的深渊,而影片作为十年前的民族寓言在今天看来仍然振聋发聩。

所以,将十年前的《韩半岛》与现今的《密探》连起来看,无论是“亲日”还是最终的”抗日”,在复杂多变的人性面前都丧失了单纯的善恶/对错二元对立的批判权利。在人心动荡的年代,人们因为不同信仰与欲望而坚持着,谁又能辨明这其间的善恶对错呢?

《密探》结尾宋康昊为了独立团的革命计划而被迫洗脱了自己的罪行,倘若他最后不把炸药放入日本人的俱乐部,那关于这个小人物的历史又将如何书写?即便炸药最后没有成功引爆,我们又该如何从这位警务处处长的身上重新定义爱国的准则?显然“亲日”的总理与“抗日”的警务处处长都难以进行精准的人格等分,但历史永远是由胜利者书写的,对于胜利者而言,人性永久等同于粗暴武断的意识界分,沦为假面遮掩的剧院幽灵。

因此,金知云《密探》的在韩国电影界的再度走红正剖露出现今韩影主旋律人性书写的尝试与转变——将历史还给历史,或许才是我们借史作镜,从真实人性中得以反躬自省并重获现实意义的原动力所在。

来源:文慧园路三号

评论