“2017年中国网络大电影行业市场规模将超过30亿,分账超过百万的影片数量也有望达500部左右,故事优秀、拍摄精良的精品内容具有切分更大市场蛋糕的潜力。”这是站在视频网站第一梯队的爱奇艺给出的预测。

2015年,《道士出山》以接近100倍的投入产出比引爆了产业对网络大电影的投资热情。和影院电影相比,低廉的制作成本,较短的时间投入,高倍的投资回报,宽松的监管环境,便捷的播放平台以及不断升温的在线消费,为网络大电影的井喷式发展备齐了天时、地利、人和。与此同时,网络大电影也在为大家提供欢乐亦或消磨时光的不经意间,悄然改变着人们的观影习惯,成为电影产业一股不可小觑的力量。

如今,BAT巨头纷纷进军影视行业布局网大市场;院线、电视电影的制作班底纷至沓来,连王晶这样的传统大导演以及郑伊健、周秀娜、刘仪伟、张一山等优秀演员也纷纷推出网大作品,甚至出现了《千门唐八将》这样的好莱坞级别的中美合作网络大电影……这似乎预示着,昔日“上不了台面”的网络大电影正一步步登上“大雅之堂”。

但是,生于草莽的网大,一方面娱乐了大众,也为电影人施展才华提供了更为广阔的艺术舞台,一方面也因过度追求商业利益催生出了一系列尴尬问题。随着行业监管的不断规范和人们观影期待的提高,文创资讯记者将从网络大电影的十年发展中,发现它的“美”与“丑”,进而探讨如何立足现状,去其糟粕,取其精华,推动网络大电影创新机制、健康有序地发展。

前世今生:从无到有 网络大电影历经四个阶段

在过去的十年里,“网大”以近乎野蛮生长的方式经历了从无到有、从有到精、从精到优的三个历史阶段,逐渐形成了一个新的生态系统。随着国内视频网站的发展,大量微电影以短视频的形式开始出现。继2013年被业内称为微电影鼎盛之年后,2014年,网络大电影作为比微电影体量更大、篇幅更长的形式呈现在网友和观众面前。

据统计,2014年全国拍摄的网络大电影有437部,过去的2015年里,网络大电影的数量升至622部,而今年“网大”更是集中爆发,预计全年上映的“网大”可达2500部,网大投资规模预计为5.1亿元,而2016年上映院线电影数量也就485部左右。

第一阶段:网络视频拼接

代表作品:《一个馒头引发的血案》

中国网络电影应该是缘起于网络视频制作,而网络视频制作的核心是拼接与恶搞。中国大陆的网络视频制作,最早源于中央电视台新闻评论部。2002年,他们将国产电影《粮食》和前苏联电影《列宁在十月》重新剪辑和配音,制作成的《粮食》和《分家在十月》两部视频在网上传播,这是中国网络世界最早出现的也是最“专业”的恶搞作品。

2006年,业余DV玩家胡戈凭借着基于陈凯歌电影《无极》制作的网络短片《一个馒头引发的血案》开启了普通网民创作恶搞视频的时代。但是网络视频常常处于侵权的边缘,最终也只是一场草根文化的狂欢。

第二个阶段:原创网络短片

代表作品:《鸟笼山剿匪记》

中国网络电影的兴起在一阵喧嚣后,普通网民的兴趣开始减退。胡戈又拍摄制作了一部原创网络短片——《鸟笼山剿匪记》。但是该片却远不如《馒头血案》那样轰动。该片的出现,宣告“恶搞”视频时代的终结,同时也开创了中国网络电影原创的时代。它已经具备了一部电影所应有的要素:脚本、演员、台词、配乐、场景和包装运作。

第三个阶段:微电影时代

代表作品:《老男孩》、《父亲》

微电影,走过网络视频拼接和原创起步阶段的中国网络电影,从属于艺术范畴,正式成为传统电影艺术在新媒体时代的一个分支。网络微电影这一新兴媒体形式,不仅仅是技术进步的产物,同时更多地融入了社会情感。2010年,网络短片《老男孩》和2011年的微电影《父亲》在互联网上一经上线,就获得网民热捧,引领网络电影的爆炸性发展,成为网络电影史上的重要事件。

第四个阶段:网络大电影

代表作品:《道士出山》

网络大电影是微电影的继续。在网络电影快速发展过程中,出现了由网络微电影向网络大电影转变的趋势,创作也由业余走向专业。2014年3月18日,爱奇艺在北京主办“网络大电影成就梦想”高峰论坛,宣布推出网络大电影计划。其基于这个计划建立了网络大电影的网络播放平台、投融资平台、青年导演成长平台。同时,在论坛上,爱奇艺给出了网络大电影的标准定义。

2015年,由淘梦发行的《道士出山》系列创造了互联网影视点击量的奇迹,堪称互联网影视的标杆之作!《道士出山》以28万的成本,获得了超过20倍的分账,刷新了人们对于网络大电影的认知,也引爆了产业对网络大电影的投资热情。2016年,网络大电影井喷式发展,一批影视行业正规军加盟,一批大制作电影呼之欲出。

美:门槛低、创收快,网络大电影成为市场宠儿

一部网络大电影,从有创意到拍摄再到后期制作,两三个月就能完成;投资可以在十几万元到百万元不等;播出快,完全不用像电影、电视剧那样排队等档期;投资回收快,比如在爱奇艺视频网站播出,3个月结算一次,如果剧情吸引人,点播量高,分账也高,投资回报率比院线电影还要划算……

面对网络大电影的如此优势,诸多中小成本电影、中小影视制作公司、年轻的影视制作人蜂拥而至。根据爱奇艺的定义:网络大电影专指时长超过60分钟,制作水准精良,具备完整电影的结构与容量,并且符合国家相关政策法规,以移动和互联网发行为主的影片。说白了,其实就是微电影的升级版。

网络大电影跟院线电影最大的不同是门槛低:资金门槛低、设备门槛低、人员门槛低,此外,网络大电影的票房分账环节比较少(平台—发行方/片方—投资人),创收也快。还有一个重要特点是周期短,一部网络大电影从有创意到摄制完成,少则1个多月,多的也就3个月。所以,网络大电影的“繁殖”能力非常强。

以网络大电影《道士出山》为例,它在拍第一部时只用了28万元投资,制作方透露剧本写作时间不到1周,加上筹备10天,拍摄10天,后期制作15至20天,尽管前后摄制用时1个月左右,但《道士出山》上线2天就收回了成本,10天全网票房超过300万,百度排行领先同期各大院线电影,并且打破了各大视频网站付费记录。截至目前,《道士出山》第一部和第二部总的投资回报率是1:40。

另外,网络大电影由于其自带的兼容并蓄的网络草根文化,成为了许多年轻电影人施展才华的舞台。其平台宽松和低成本的特点,意味着有更多创作自由,在创作时也能够有更精准的定位,这是年轻人发挥创意、一展身手的好机会。另一方面,由于其特有的细分市场,催生出对各类不同故事的需求。只要故事本身有创意,能够吸引一部分观众群体,那么就可以在网络中占有一席之地。这也为许多有着优秀想法的年轻人提供了舞台。

周短期、快速的投资收益让网络大电影成为了市场的宠儿。根据爱奇艺之前提供的数据,2016年,全网发行的网络大电影数量有望达到2500部。其中,分账超两百万的影片数量将会超过200部,比2015年增长近6倍。可以预见,2016年是网络大电影井喷式发展的一年,有人预估2016年,网络大电影将达到10亿的市场规模。受到较低的准入门槛和巨大的市场红利刺激,不少新媒体公司、创业团队纷纷把眼光投向网络大电影,渴望分一杯羹。

丑:网大蔚然成风背后难掩内容短板

在《道士出山》的引领下,网大被包装成了一个财富神话。然而,在资本的刺激下,“网大”数量翻倍,质量却不曾脱胎换骨,依然问题不断。就像是微信公众平台刚开放的时候,鱼龙混杂,如果不及时调整,网络大电影的前景依然危机重重。

纵使网络大电影凭借“成本低、回报高、周期短”的特点逐渐形成独特定位和属性,造就了互联网与电影行业深度融合的新业态。但不同于网剧有《太子妃升职记》、《余罪》等现象级口碑作品,网络大电影虽然生机勃勃,但粗制滥造之下,几乎没有一部现象级作品。在豆瓣、时光、知乎等社交平台上,也几乎找不到特定作品的讨论和评分,可见“网大”其实一直游离于主流观众之外。

事实上,网络大电影正在经历着一个像院线电影初期那般大浪淘沙的过程。眼下,网络大电影虽然数量大,但多数都是作为一种补充存在,而不是主流存在。任何行业的进步都存在弊端,网大也不例外。

1.蹭话题、蹭热度、蹭IP

“网大”创作的脑洞远大于院线,尺度也可能相对宽松,还能时不时蹭一下热点。而殊不知,网大目前最大的弊端就在于蹭IP,走山寨路线。利益驱使下,制作方看到什么剧火就去做什么剧,成品也是大同小异,以至于各种蹭IP的负面新闻频频爆出。

比如《美人鱼》刚刚落下帷幕,爱奇艺上已出现《美人鱼汤》、《我的美人鱼》、《城管大战美人鱼》等多部蹭IP作品,而冯小刚刚宣布制作《我不是潘金莲》,《我就是潘金莲》、《她才是潘金莲》、《暴走的潘金莲》、《潘金莲复仇记》、《谁杀了潘巾莲》之类“网络同款”就已经批量上市,“帮”他提前预热宣传了一轮……至于《解救吾小姐》、《九层妖楼》、《九层魔塔》、《万万想不到》等只是片名看似熟悉的网络大电影更是层出不穷。

和蹭IP相伴相生的,还有严重同质化,比如《道士出山》成功了,就来了一大堆的巫术道士;僵尸片火了,49%的网大都是僵尸惊悚片。这样的同质化,也使网大失去了最独特的魅力,即内容的多元化。更让人担忧的是,诸如《宝宝别哭》之类的所谓紧跟社会热点、满足看客好奇心的网络大电影,创作者为了盈利无视行业道德,拉低了社会整体评价,不但无法赚取利益,而且造成不必要的伤害。

2.题材烂俗话,内容粗制滥造

由于网络大电影目前还没有严格的审查标准,因此,很多传统电影不敢拍的题材就会在网络大电影中实现,比如恐怖惊悚、丧尸题材、赌片、打情色擦边球等等。由于监管缺失,网络大电影的内容已经陷入题材方面的死循环,越低俗的题材看似越容易吸引受众,为了吸引流量,在短期内取得高收益,低俗题材必然成为网络大电影的一条捷径。

而从片名上就能看出,网络大电影的题材趣味基本上还停留在上个世纪八、九十年代录像厅港片的审美,以满足观众的猎奇、窥私欲望为主,例如《僵尸王爷》、《阴阳先生》、《赌鬼传奇》、《夜袭寡妇村》、《赤裸女特工》、《蜜桃时代》、《我的老婆未成年》、《一夜疯狂》等等,全是早年香港三级片的惯用题材,再加上那些勾魂索命、欲露还羞的海报,让人无法把持点击进去,赚尽眼球。还有的直接对应当下热播电影、电视剧、网络剧,在片名上打擦边球,如《澳囧》、《美女总裁的贴身高手》、《笔仙归来》等等。

为了盈利,网络电影目前走的大多是付费观看的路线,因此无论在标题上还是在题材选择上都会尽量刺激眼球。而且当下的网络电影付费分成模式越来越成熟,以爱奇艺为代表的付费会员制度已成型,让电影出品方看到以此来获得巨大收益的希望,在短时间、高收益双重压力之下,内容方面粗制滥造也在意料之中。只不过,目前网络大电影的观众主要还是以二三线城市、乡镇低龄人群为主。

3.速成作品,缺乏专业性

“三天就能拍出一部”、“五万块投资也能拍”、“演员随便选”……“低门槛”制作使网络大电影在数量上越来越泛滥,同时也越来越浮于表面。

而网络电影的制作团队大多出生草根,要么来自小型的工作室,要么来自靠兴趣支撑的年轻人。他们有的懂点皮毛,有的“零”经验,这也直接导致了网络电影更像一群人自娱自乐的产物,而很难被市场被关众认可。

虽然,网络大电影为大批有“电影梦”的导演、演员提供了较为“低门槛”的平台,为新人导演、新人演员、新人编剧提供了第一次“练兵”的机会。但在经验不足、资金匮乏、时间周期短的情况下,没有时间和精力去好好琢磨角色,打磨作品,“赶鸭子上架式”地制作必然会造成烂片成灾。一位网络大电影演员透露,头一天拿到剧本,第二天就要投入拍摄。“拍摄仓促,即兴发挥表演好坏看命”。

虚假的繁荣 网络大电影的营收现状令人堪忧

2015年,爱奇艺上线网络大电影612部,其中在该平台分账超过100万元的网络大电影35部。而回溯到2013年,该平台分账收入最多的影片也只有10万元左右。业界分析认为,这种堪称“井喷式”的发展,将会促成2016年网络大电影更高的分账数额,也就意味着更多部电影在网络平台的收入高达百万元。

根据与合作方的取样推算,爱奇艺去年上线的612部网络大电影中约有60%盈利。而在爱奇艺之外,这些影片还有腾讯视频、乐视网、优酷土豆、响巢看看等分账平台。因此,网络大电影的盈利比例,将大于60%这个数额。另据了解,一部网络大电影从创意到摄制完成,短则一个多月,长也就三个多月。此外,也无需像电影、电视剧那样排队等档期,使得其投资回收也快。如果剧情吸引人,点播量高,分账也高。

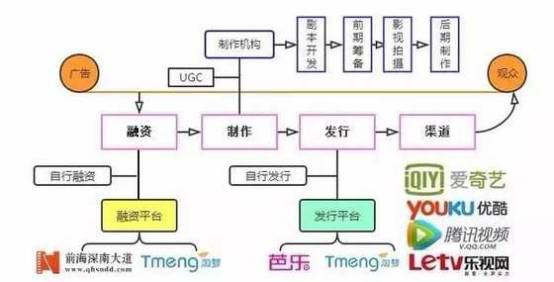

目前,网络大电影的资金回收一般有三种途径:播出之前的广告植入;在网络平台付费点播的分账;付费期过后的贴片广告分账。在付费点播模式成熟之前,制作公司主要靠广告植入来收回成本,不少网络大电影的广告植入已能覆盖制作成本的30%至50%。

而在付费点播收入中,爱奇艺一部网络大电影的点播价格为5元(爱奇艺会员可以免费观看),影片前6分钟为免费试看,播放超过6分钟后爱奇艺将计为一次有效点击播放,制作方能得到的费用为:非独播平台1.5元/次,独播平台2元/次。为了培育优质网大内容,爱奇艺在2015年将部分网大的价格提升为独播平台3-3.5元/次,随后,其他平台正在快速跟进。

实际上,业内分析人士指出,这样的利益分配,很大程度上是视频平台有意让利于制作公司,目的在于提供更加完善的成本回收模式,试图培养新兴市场。但与此同时,网络大电影的制作团队在这一盈利模式下,正迎来极大的财富机遇。而高回报加之低风险,不难预料,网络大电影将成为电影投资的新宠。

可是理想很丰满,现实却很骨感。据中国网调查发现,现在很多网络大电影都称自己为大制作影片,制作费用可达300万。如果每个有效点击按3元分账,再扣除10%的运营带宽等成本,收益在2.5元左右,至少要120万有效点击才能回本。再考虑一般有效点击的转化率,如果按3%的转化率计算,即至少需要4000万个真实点击量,难度可想而知。

事实上,从2015年到2016年,时隔仅仅一年,参照“低成本、短周期”打造的“网大”已经很难复制“空手套白狼”的奇迹。按照最新数据分析的结论则是,去年能收回成本的网大还有50-60%,但在今年收回成本的可能20%不到,如果没有“政策性补贴模式”,网络大电影的盈利之路还不知能走多远,实在令人堪忧。

品质为先,脑洞大开 网络大电影未来可期

《道士出山》导演兼编剧张涛说:“在制作《道士出山》第一部和第二部时,我们试着花1块钱去做2块钱的事情,但是真的做不到花1块钱去做10块钱的东西,因为影片的质量和品质跟资金的投入是成正比的。”此话一点不假,虽然《道士出山》曾创下过致富神话,但毕竟是概率事件。在日趋成熟的网大市场,付出越来越决定着产出。

正因为之前一段时间,“不想付出,只想回报”的侥幸创作之风,而导致了如今网大质量的参差不齐,观众一度陷入审美疲劳,网络大电影的环境也变得狭隘,这无疑是在“自食其果”。好在,迷途知返,经过市场的洗礼,越来越多的公司已经逐渐意识到市场的变化,开始提高自己影片的质量和内核,也意识到细节决定成败的重要性。

就拿《道士出山》来说,有了足够的资金支持,张涛运作《道士出山》第三部时,投资是前两部的六七倍,操作起来完全是一部院线电影的模式。因为预算加大,机器设备的配置提高了,人员的配置提高了,美术、特效、化妆人员请到了高级别的专业人才,前期筹备花了两三个月用于创作剧本和选择外景地。

毕竟观众不是傻子,一些小成本的劣质作品必然会被淘汰。现在网大制作团队也正日趋专业化,以前可能90%是业余团队,专业团队只占10%,而现在专业团队占到60%,这就是一个精品化过程。除市场优胜劣汰以外,广电总局的强势介入与有力监管也会让网大、网剧的精品化过程加速。

可以说,网络大电影开始了第一次真正意义上的洗牌,我们会发现很多粗糙的影片都被市场所淘汰,而后淹没。优秀的影片才会被时代保留下来,成为经典,这才是网络大电影真正的黄金时代。

在未来年产会超过2000部的网大市场里,竞争的激烈程度比院线电影有过之而无不及,在严苛的成本约束下,如何追求品质的突围,是难题——但翻过了这座山,或许就会见到更开阔的风景。当然,还需谨记一点,网络大电影需要的是大脑洞大,而不是大尺度。

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载

评论