来看一下张伟的登山履历:

2004年| 阿式攀登并登顶雀儿山(6168m);

2007年| 非洲第一峰乞力马扎罗(5896m);

2008年| 冰山之父慕士塔格峰(7546m);

对于登山爱好者来说,他登的山可以称作很少,而且既没有在技术上如何突出,也没有在高度上足够出众——连8000米都还没有涉入。但再看一份他领队登山的履历,你会大为惊讶:

2009年| 带队并登顶珠穆朗玛峰(8848m);

2009年| 带队登顶马纳斯鲁峰(8156m);

2010年| 带队并登顶道拉吉里峰(8172m);

2011年| 带队慕士塔格峰,队员全部登顶;

2012年| 带队慕士塔格、马纳斯鲁和珠穆朗玛峰,队员成功登顶;

2013年| 带队攀登马纳斯鲁峰,队员成功登顶,连攀洛子峰和珠穆朗玛峰,登顶世界第四高峰洛子峰(8516m);

2014年| 参与领导珠峰冰崩事故救援;

2015年| 参与领导珠峰地震后的协调与救援,安排本队队员第一批全部安全下撤,全程参与大本营伤难人员营救,全力协助伤员较多的麦子队伍下撤回国;

2016年| 5月带领中国珠峰(南坡)登山队,队员全部安全登顶,其中张京川为三年内首位珠峰南坡登顶中国人!

2016年| 6月带队北美第一高峰 — 靠近北极圈高纬度麦金利峰(6193m);

2016年| 9月带队马纳斯鲁峰,10月带队阿妈的项链(Ama Dlblam)(6856m)

……

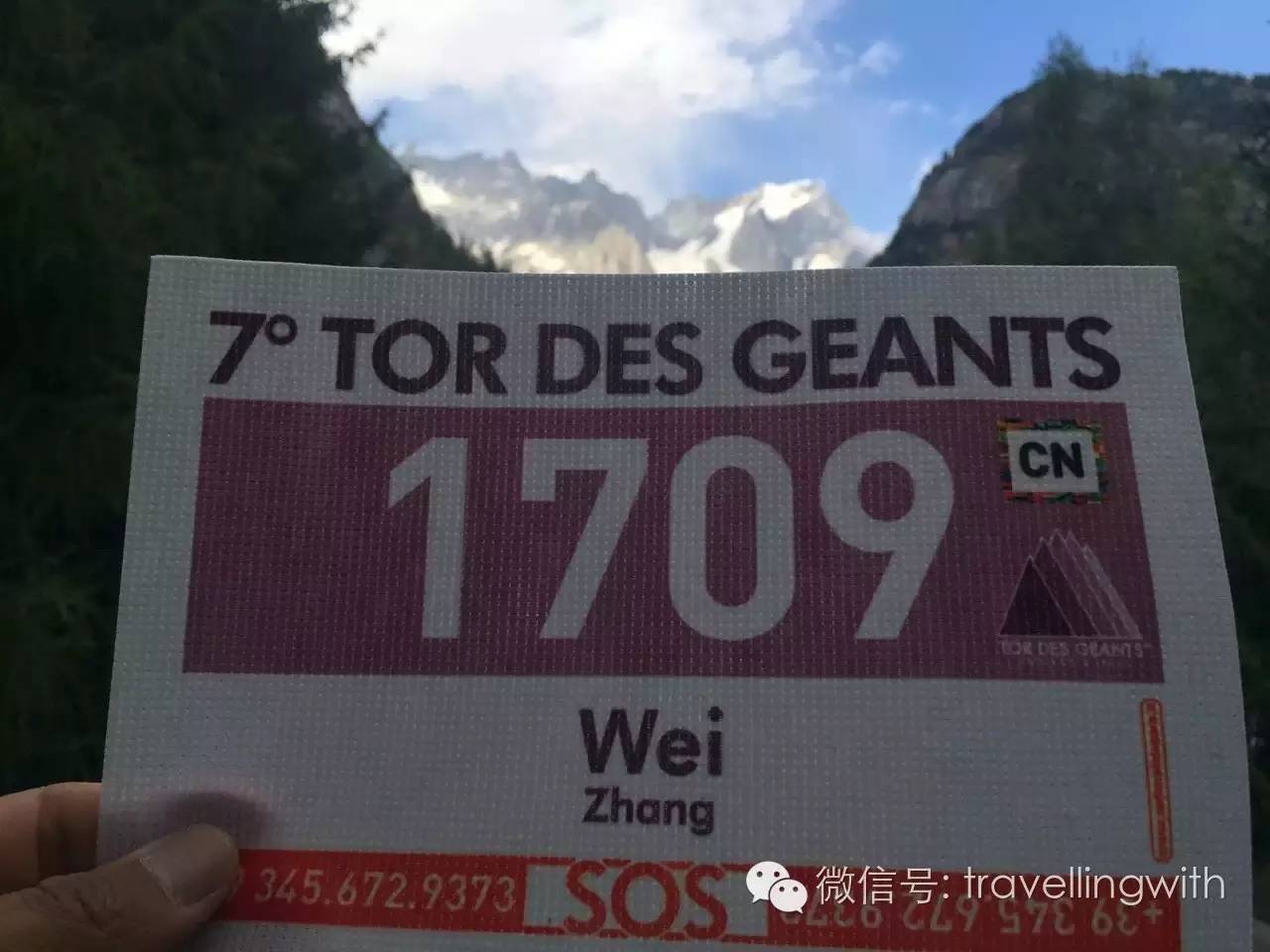

这份履历非常辉煌,几乎全是8000米级山峰(他的微信昵称就叫“张伟8000米”),和之前那份登山履历大相径庭。而且,他还是高级瑜伽教练,获得过很多国际专业认证;在非洲最穷的国家做过志愿者,还喜欢以打酱油的方式参加越野跑,从香港的100公里赛事跑到330公里的意大利巨人之旅……

▲张伟和他的“十四座”,十四座即全球十四座8000米以上的雪山,张伟以高山领队的身份,协助大家攀登这14座极致山峰。

你正在勃朗峰参加UTMB比赛?

张伟:对,我现在勃朗峰陪朋友刀疤参加UTMB,顺便来拉练下自己的体力,以备战下个月意大利330公里的巨人之旅。此刻,刀疤已经到达了终点,目前是中国队的第二名。我下月即将参加的巨人之旅是号称全球最长的越野跑赛事,总爬升累计达到24000米,穿越25座山,150小时关门,全球参赛名额只有550人,刚好今年抽签时被幸运的抽中,就来打个酱油,顺便欣赏一下沿途极致的美景(注:后来张伟在巨人之旅中跑到100多公里时,虽然状态良好,但为了身体上更稳妥的考虑,决定退赛,因为世界第八高峰8163米的马纳斯鲁峰攀登窗口期来临,为了能够有充裕的时间向队员分享攀登经验,指导攀登技巧,并以最好的状态坐镇指挥队员冲顶,立即飞往尼泊尔马纳斯鲁峰登山大本营。还要备战随后的技术型雪山Ama Dlblam攀登)。

跑330公里也被你称作打酱油?

张伟:巨人之旅的330公里是由不同的赛段组成,多山地爬升及下降路段。我从2001年开始户外徒步,迄今已有十数年,从2004年开始登山,具有丰富的山地爬升/下降经验,巨人之旅一段段分开了看,就是由徒步和登山组成,而这些正是我的强项,懂得如何有效的节省体力以高效的完成线路,尤其是赛道后半段连续的山地上升/下降,我有信心能够比多数人更快的完成。

▲在意大利巨人之旅现场,今年一月才开始100公里的越野跑,9月就参加330公里的超长越野赛,但张伟称这些都是“打酱油”。

很多被他人视为天大的事,你好像经常觉得没什么,比如登顶珠峰。

张伟:对于登山,国内有一些误区,觉得登山=牛逼,但于我来讲,登山并不是一件多难的事情,我是指攀登这个过程。攀登是体力、经验、技术、工具以及心理调控的综合应用,绝大多数人经过训练,都能够完成不同的攀登目标。我日常修习瑜伽,也参加越野跑,也有丰富的登山经验,因此知道如何通过调控自身来达到最好的状态,进而可以使登山成为一件并不困难的事情,而没有任何基础的人同样可以完成,前提是设定合理的目标。

不过我现在是职业的高山领队,已经不能单纯地将登山视为完成攀登,领队比作为攀登者困难的是,需要带领整个团队完成攀登,不但需要调节团队成员之间存在的分歧,还需要结合队员的特点制定不同的攀登计划,最终使队员成功登顶并安全下撤。此外还需要以领队的身份去输出一些正确的登山文化和理念,给那些对登山知之甚少却又对大山憧憬无限的人一些经验,这些经验是我通过这么多年的攀登、带队总结出来的,可以让后来者少走弯路。目前国内的登山氛围比较浮躁,登山事故频发,会给人一种登山很危险的感觉,作为高山领队,我一直致力于使登山回归理性,正确的认识登山。

你是什么时候登珠峰的?

张伟:我是2009年从珠峰北坡登顶的,那是我登顶的第一座8000米级雪山,那次登山也遇到了些困难,但当时体力、精神俱佳,最终都得到了克服。这次珠峰攀登让我蛮有感触的,因为那次跟我们一起上山的队员老吴没能跟着我们一起下来。

有队友遇难,一定很痛苦,但路还得走下去,你是如何调整自己心态的?

张伟:从我2004年开始登山以后,身边陆陆续续走掉的人不少,每一次有人离去,都会万分痛苦,不仅是因为痛失好友,还因为心痛中国登山届的损失,我国民间登山运动发展较晚,而每损失一个人都会让人产生登山很困难、很危险的感觉,进而远离这项运动。

雪山攀登往往由两种原因造成遇难,一种是山难,一种是事故。地震、雪崩这些是山难。雪山尤其是高海拔雪山,本身就充满了各种不确定性,危险不可避免,但很多的死亡却并非山难引起,而是因为登山者自我的原因,这就是事故。作为登山爱好者中的一员,队友任何形式的遇难都让我惋惜,他们倒在追求山峰的道路上,或者说,也是倒在了推广登山运动的道路上。痛苦是一定的,但沉溺痛苦并不会使事情改观,只能振作精神,总结造成山难时山峰表现出的规律或特点,解决造成事故时人为存在的过失,然后,继续在这条路上走下去,并尽量使每一个人的每一次攀登都做好完全的准备,安安全全,快快乐乐的登山。

同样让人痛苦的是,每次有登山者遇难,国内舆论就会为登山盖上一层恐怖的面纱,大众因此也不能理解,但登山其实并不是一件恐怖的事,我们仍需要一段很长的时间来正确认识它,放端正心态,好好攀登,好好回来,而为了消除公众的误解,首先需要的是自身不沉溺于痛苦,因此也需要我尽快的调整心态。

▲不要轻视任何一座山,所以每次攀登雪山前都要煨桑祈祷,也以示敬意。

你想通过领队,向大家传达什么样的理念?

张伟:我曾写过一篇文章,是关于“给自己留一米高度”的登山理念:

【我想先纠正一个常用词语,这些年来,很多媒体在涉及登山题材的时候,都喜欢用“征服”一词,这是非常不合适的。登山是一种亲近大自然的行为,道法自然,大自然是谁都征服不了的,我们只能用挑战自己来描述那种成功带来的喜悦。征服,就是把自己摆在了山峰的对立面,然而,在雪崩、冰崩、低温、暴雪、冰缝、缺氧、高海拔等自然因素面前,人类犹如幼童面对持械巨汉,往往会脆弱得不堪一击,谈何征服?

留一米,是几年前和一个山友闲聊谈起的话题,他告诉我,不管登什么山,他都不会走到山的最高点,刻意留着最后一米的高度不踩上去。听完他的话,我肃然起敬。是的,爱山、懂山、敬畏山的人,是绝对不会踩到山的最高处,不敢把山踩在自己脚下的。不管登山还是做人,处处都要“留一米”。

登山不仅是对自然的挑战,也是对自我的挑战。真正体验过登山的人很清楚,登到顶峰并不是最值得炫耀的,尤其是现在的商业登山中,如果没有协作、夏尔巴的辛劳工作,仅凭个人,几乎是不可能成功完成的。真正让你朝思暮想、回味无穷的,是整个登山的过程。在高原反应、头疼、吵嘴、孤独和坚持中历练自己,成长自己,只有自己才知道在冰天雪地的煎熬下,一步步到达顶峰是怎样一种感觉,而这其中,也有一种破而后立的成分。在雪山之上,物质保障被降到最低,自然环境也是极差,巨大、空旷和狂野的环境更是容易让人将思考的焦点施加己身,行走在这样一种环境里,思绪是很难平静的,同时由缺氧造成的思维迟钝也在消磨意志,任何微小的痛苦都会被放大,也很容易滋生消极的情绪,唯有心中坚定的攀登信念在支撑,这是一种模糊的、很难描绘的感觉,虽然感官在模糊,但离峰顶每接近一步,充实感却在以更快的速度攀升,这是一个付出得到回报的过程,直到历经危险登顶的那一刻,视野、思绪都一下子清晰起来,而此时人的欲望却会回归原始,山下的一杯热水、一碗热面,远方家中亲朋的欢声笑语等其他太多日常习以为常的东西,都十分让人怀念,因此在下山后能够更透彻的审视自己,虽然撤下了山峰,生命却达到了更高的高度,是对曾经浮躁的自己的一次告别。】

是呀,攀登过程那么漫长,登顶不过瞬间,登顶的过程给人启示更多。但是真的站在峰顶,还是很激动吧?

张伟:登顶的时间很短,但感觉却会很“漫长”。山顶的风呼呼地吹,从衣服上所有的缝隙往身体里面钻,吹得人特别冷,特别难熬,所以虽然激动,但真是不愿意多停留,内心有个声音一直在说:赶紧下山,赶紧下山,赶紧下山!因为上山容易下山难,安全下山才算真正的完成了登山。要在寒冷中经历长时间的危险下撤,激动就会立马回归理性,不过我在登顶的时候倒是做了不少事。

都做了哪些事?

张伟:好不容易来一趟,虽然冷得哆嗦,也想做点事留个念想(笑)。第一件事是给远方的家中打电话——电话竟然有信号,但是因为太冷了,只说了几句话,手机就给冻住了。第二件事是拍照留念,结果相机也给冻住了,所以很遗憾,我和队友都没有珠峰登顶的照片。第三件事是想把从拉萨寺庙请的哈达系在雪山上,第一根没系上去,第二根也没系上,风太大了,第三根才终于系上,而当时只带了三根,所以说冥冥中自是有一些难以解释的缘法。然后就是紧张、快速的下撤,一直到海拔6500米的前进营地才算松了口气。

登珠峰前你花了多长时间来做准备?

张伟:在登珠峰之前登过6168米的雀儿山、7546米的慕士塔格峰,准备时间不长,大概半年,可能底子比较好吧,当初也是抱着玩的心态,登顶了最好,没登顶也不会很遗憾,没有过多的执念,但想不到的是,自登顶珠峰后,阴差阳错的成为一名高海拔雪山专业领队,所以这都是命(笑)。

一般人想登珠峰的话,我的建议是花3-5年进行准备,除了日常锻炼积攒体能,还需要按照5000、6000、7000、8000米这样的高度来循序渐进的做攀登训练,一方面经验和心态只有在攀登中才能循序渐进的积累,另一方面是也只有在攀登中才能够更快的熟悉各种攀登器械和技巧。此外,还需要为自己的梦想账户积攒一笔资金(笑)。登山不是一场可以说走就走的旅行,必须要有充分的准备,还需要坚持的毅力。

看来你是天生适合高山,你最初是怎么进入登山领域的?

张伟:我以前做过很多事,但现在却成了一个专一的人(笑)。我做过工程项目经理;学习过糕点制作,还和朋友一起开过饭店;去非洲和云南做过义工;去印度研习瑜伽,师从多位瑜伽名师,获得全印和全欧认证的中级和高级资深瑜伽教师证书,回国教授过瑜伽……转折发生在2004年,当时朋友想去雀儿山,那时还没几个人知道这座山,他拉着我陪他,到了一号营地的时候朋友高反吃不下饭,只得先撤退。我身体比较好,想着大老远来一趟不容易,总不能进山而不登,总要试试留个念想(在珠峰峰顶冻得不行但还想做点什么事时,也是这想法),就自己上山了,于是完全一个人负重,最终完成了这座当时被认为颇有难度的技术型山峰的攀登,那是一次真正意义上的阿尔卑斯式登山。

看来是缘分。

张伟:我以前在上海就一直是户外领队,对于野外环境有一种天生的迷恋,身处野外总是感到莫名的熟悉,即使是很陌生的环境,也有一种水乳交融的感觉,修习瑜伽后,心性更加放松、坦荡,对自然的感触愈发真实。攀登雀儿山,虽然经历了各种困难,但过后就是觉得自己和雪山特别合得来,雪山庄严肃穆的大美,山上大风的狂野,好像一下子就冲开了心中的一扇门,所有的情绪都能够得到彻彻底底、坦坦荡荡的释放,有爱有恨,一切都简单明了起来,这扇门自此再也没有关上,所以这都是命。

▲一次偶然的机会,使张伟进入终年积雪的高山世界,从此一发不可收拾,现在以领队身份协助队员登顶,但他还想借此传达正确的攀登理念:好好攀登,好好回家,上图是他刚刚组织的世界第八高峰玛纳斯鲁峰的攀登活动。

你曾协助王石登山?

张伟:当时王石团队找到杨春风(注:中国著名登山家,登顶11座8000米雪山,中国民间登山走出国门的领路人,2013年在巴基斯坦登山时遭塔利班武装袭击不幸身亡),春风就推荐我去当协作。

登山时的王石是怎样子的?

张伟:我带他登山那年,他59岁,但是表现出来的体力比很多三四十岁的人都强。他没有大老板的脾性,不挑食,不啰嗦,也不需要特殊照顾(不需要额外的氧气、多配的夏尔巴)。而很多没有王石成功的人,事儿特别多,提各种过分的要求。我不知道王石在山下的现实生活中是怎样的,但是在山上,他是一个让人钦佩的人。

作为领队,带过很多人爬山,作为一个旁观者,这群爬山人有怎样的特性?

张伟:首先要说明的是,领队并不能定义为旁观者,更像是参与者和见证者,是一件很辛苦的事情,因为要对所有队员的生命负责,所以要完全的熟悉他们,而这并不轻松,但正是仔细的熟悉过程,让我可以有资格讲一讲他们的特性。

对于攀登,有人为了梦想,有人为了名利,但大多数登山者的共性还是很简单的,就是为了去享受攀登,为了体验不一样的自己。山峰就在那里,是无数人仰望的信仰,登山就是这些登山人单纯的追求信仰的过程,而拥有同样信仰的人走到一起,他们的共同特性就是简单。当然还有一小部分登山者,他们目的也很“纯粹”,只要完成自己的攀登,其他的都可以不顾,甚至会枉顾攀登线路上其他人的安危,做出在危险的路线上跟随前进然后伺机超人、在寒冷的峰顶长时间霸占拍照记录区域等过分行为,这样的人堪称雪山上的毒瘤。所以现在我招募队员,除了基本的经验、体能、技术等硬要求外,我也会了解对方的秉性,如果对方有严重影响到攀登安全的过往行为或倾向,这样的队员我不会招募,即使是招募不到队员,我也不会放弃这个底线。

顶着那么大的压力、责任还有风险,有没有遇到觉得特别艰难想要放弃的时刻?

张伟:2014年的雪崩造成10多个夏尔巴人遇难,引发了尼泊尔攀登淡季,出于安全稳妥的考虑,我同样放弃了当年9月份马纳斯鲁的带队计划。那一年我什么都没做,就想着重整旗鼓来年再去,但是2015年遇到大地震,又是一场巨大的灾难,攀登不得不再一次停止。这两年的灾难造成的巨大伤害,让我也不禁怀疑和担忧,一直在想这座山还要不要继续带队攀登下去?人算毕竟不如天算,在大自然面前,一切都是那么脆弱,谁都不知道会不会还有什么事降临在这片斑驳破碎的土地上,所以2015年我放弃了一系列带队计划,那一年余下的日子里,想来想去几乎快要放弃带队登山了,但宅在家里的日子委实难受,后来索性去做了瑜伽老师,至此才平静下来。

▲经过14的雪崩、15年的地震,16年,关起门来沉寂了两年的张伟,重新带队出现在珠峰。

14年雪崩,15年地震,你都在带队?

张伟:是的,14、15年带领的是同一批人,14年有9个队员,15年除了一个有事来不了,其余8个都来了。大家像是奔赴一场庄重的使命一样,希望能如愿登顶,可因为发生地震,攀登的计划又一次夭折。

那两年具体的情况是怎样的?

张伟:2014年徒步至大本营途中,经过EBC上(尼泊尔著名徒步线路)的衣冠冢,我和夏尔巴朋友看到好多直升机来来去去,当时就猜出什么事儿了。等我们赶到当天落脚的客栈,才打听到珠峰发生雪崩,据说当场就砸死了13人,还有3人被活埋,那天是4月18日。遇难名单里有一个夏尔巴是2013年给我们队当协作的,我4月16日还遇见过他,没想到两天后就遭遇雪崩遇难。

雪崩之后,所有人在一起开会。夏尔巴人要争取自己的权益,有人在争论这座山还要不要继续攀登。最终出于良心与尊重,遇难的夏尔巴尸骨未寒,我们不能跨过他们的尸骨去攀登。那种情况我觉得是可以放弃登山的,包括西方的团队也认为如此。

哎,真是……

张伟:2015年地震的时候我的队伍就在大本营,大家都被吓着了,二话不说就要收拾行李离开,被我拦住了,我说可能还有余震,让他们再等等。同时,大本营也有很大伤亡,需要大家协力救助。那次我也是第一次见到那么大的雪浪,有很多层楼高,隔着很远就能感觉到气流的压迫感,雪浪像海浪一样奔腾而来,场面实在可怕。指导队员躲进安全区域后,我是最后一个找地方躲起来的,当时就想到队员安全第一,事后想起来不免一阵后怕。

这两次灾难,还有之前经历过的大大小小的磨难,让我明白登山其实真的不重要,它只是人类面对自然挑战自身的众多方式中的一种,是一段过程而不是终点,而这个过程最重要的是,危险不可避免,但一定要活下来。作为队伍的领队,引发了我对登山安全的思索,既然所有的队员都抱着这么一个信念而来,大家一起来就要一起回去,一个都不能少,让每一个队员都平安回家。如果一个领队在雪山上不惜命,即便是自己的命,也是不合格不负责任的表现,你永远不能相信一个为了登顶而歇斯底里,甚至愿意以命搏天的领队可以做出理智的举动,即使成功,也会付出代价,而这样的成功更多的像是侥幸,毕竟历史上有太多的伤亡教训,这样的领队不值得队员托付性命(注:2016年张伟带队珠峰全员登顶并安全下撤,队员无伤,但恶劣天气下,张伟曾顶住压力带队下撤,甚至向队员下跪)。

经历了这么多,你没有畏惧过吗?

张伟:我第一次真正和死亡擦肩的体验,是在2010年攀登尼泊尔的道拉吉里峰,我在8000米的时候突然滑坠,当时什么都来不及想,连畏惧都来不及,脑子里第一反应就是做滑坠制动。生死于我,可能看得比常人更通透。这几年我想得更多的,也是我最怕的,是我身边人的生死,因为一个人的所有情感寄托、现实生活,是建立在他们共同参与的基础上,这些人包括父母、朋友、家人甚至是仅仅在生活种偶尔出现的其他人,你会怀念他们的声音,怀念他们的笑脸,怀念他们做的菜,甚至怀念以前讨厌的东西,因为你知道,这些再也不会出现了。所以对于队员,基于我自身的这种感受,深知把他们完整的带回来,交给他们的挚友亲朋,使他们的生活完整、完善,才是好的交代,也才对得起他们的信任。

▲除了登山、瑜伽、跑步,张伟还是大厨,而且经常在高海拔地区为队员亲自下厨。

登山这么危险,家人有反对你的工作吗?

张伟:我父母刚开始的时候倒是没反对,后来经历道拉吉里山难后他们特别反对,但是后来慢慢也就淡了,我跟他们说,这些兄弟们特别想跟我一起登山,我们相互之间可以托付生命,所以会互相照顾好的,何况我们是最牛的那帮人(笑)。做父母的也比较了解孩子的性格,知道这是我想做的事,也就放手让我去,只要我开心就好,为了让他们安心,我也会万分小心。

可能现在更多的是一种使命感吧。

张伟:“使命感”这个词是合适的,为什么登山脚步不止?不仅仅是因为要带队和喜欢登山,还因为你不攀登的话,在登山领域就得不到认可,你需要不断挑战自己,才能有更多话语权。

十几年的登山生涯,我接触了许多国内外的登山大神,也有了丰富的经历。现在登山在中国虽然发展很快,但山难频发背后暗示了对登山缺乏一些正确的理念支撑。我坚持自己关于登山的想法,但要让更多的人知道、了解、接受这些理念,唯有做一个让人信服的登山者,才有话语权传播登山这项运动,让更多的人了解登山,让它不被大众误解。

你练瑜伽是怎么回事?和登山之间差异这么大。

张伟:哈哈,练瑜伽也是偶然。十多年前,和朋友们在一起打闹玩耍,他们无意间把我的两只脚从正面直接掰到后脑勺去了,可是一点事没有,当时大家都惊呆了,我也没想到自己能那么柔软,所以2002年我开始练习瑜伽,但真正有突破是在2006年初,我去广州一个瑜伽学校学习,那里的老师全都来自印度,后来2014年底专门去印度学了一个月的本源瑜伽,成为真正意义上的瑜伽导师。现在因为我同时登山、跑步,瑜伽对我来说就是放松,算是一种静修方式吧。其实瑜伽和登山差异并不大,两者形异神似,都是对自己身体的一种运用,瑜伽的呼吸方法、关节技巧等,都可以在登山中运用,修习瑜伽可以平和心性,这对评判充满未知的登山环境十分重要。相对瑜伽,登山更容易宣泄力量,也能全身协调,有助于突破身体极限。

瑜伽是静,登山和越野跑是动,动静结合是不是从中受益很大?

张伟:瑜伽里的呼吸、冥想,不但对登山和越野跑,乃至对我的生活都起到了很好的促进作用。如果运用得当,(瑜伽)对整个人的身心健康都有帮助。现在不带队的时候我比较宅的,在成都家里看看书,练练瑜伽。登山让我见多识广,瑜伽帮助我对所见所闻细细消化,二者结合是难得的人生体验。

▲在越野跑的间隙,在攀登高山的间隙,都要练一下瑜伽。这是登山家里瑜伽练得最好的,也是瑜伽师里登山最厉害的。

带队和不带队是以登山季和非登山季来划分的吗?

张伟:是的,对登山者来说,一年只有登山季和非登山季,根据气候特点,有明确的划分。一般每年4-5月是尼泊尔喜马拉雅山脉的登山季,有珠峰、马卡鲁、洛子峰、安纳普尔纳、道拉吉里这些山峰可以攀登;6月底到8月初是喀喇昆仑山脉的登山季,像巴基斯坦的K2、南迦帕尔巴特峰、迦舒布鲁姆Ⅰ峰、迦舒布鲁姆Ⅱ峰、布洛阿特峰这5座8000米的雪山都适合攀登;到了9月,又是尼泊尔和中国登山季,尼泊尔这边可以攀登马纳斯鲁峰,中国可以攀登卓奥友峰和希夏邦马峰。登山者是雪山上的候鸟,每年循季节而来。

登山给你带来了怎样的改变?

张伟:2000年刚开始户外时,我并不知道自己是个怎样的人,也不知道自己想成为怎样的人,但是背上背包以后,突然就得自己可以有很多种可能。我从小就是一个桀骜不驯的人,登山改变了我很多,让我更加稳重简单。这些年因为登山,经历了很多平日柴米油盐的生活里很难经历到的事情,反而更加懂得了去繁从简的生活,觉得最简单的莫过于健康,开心。如果没有健康,怎么去陪伴你爱的人?如果不开心,那生活又为了什么?所以想做什么就去做,不管是做饭、跑步、瑜伽,还是滑翔、登山、旅行,只要开心就好。

如果有一天老了,再也攀登不动了,你会去过怎样一种生活?

张伟:我其实比较倾向安定的生活,但登山已经是我骨子里不能丢掉的东西,就像前面所说,好像有一种使命感,想把它一直做下去,等老了爬不动了,就循个僻静的地方养花种草斗鸟喂鱼,做做美食,看看闲书,安安静静地颐养天年,自己过自己的就好了。

▲等到老了爬不动山时,就宅在家里看书、练瑜伽,或者出门旅旅游,刷刷帅,哈哈哈。

本文转自微信公众号行李

采访:kiki拉雅

后期整理:Daisy

照片提供:张伟

来源:行李

原标题:行李

评论