文丨孟宝乐

4月26日,山东济宁、河北衡水、浙江衢州、福建南平在济宁市共同启动“儒风浩荡润古今”网络主题宣传活动,旨在集中宣推各地在中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展中取得的亮点成就、发生的可喜变化,以全媒全域全效传播讲好文化“两创”故事。

济宁是中华文明的重要发祥地,也是儒家文化的发源地,衡水是董子故里,衢州是南孔圣地,南平是朱子故里。不难看出,所以这次活动无论是其规模,又或是将产生的影响力,都是极为罕见的。

古城济宁,再一次站上了风口。

往前数,央视中秋晚会、39 届国际孔子文化节、8 届尼山世界文明论坛、中国网络诚信大会、“一带一路”年度汉字发布大会、2022 山东省旅游发展大会、首届中华印信文化精品展等一系列活动在济宁先后举办,而其无一不带有深刻的城市文化印记。

让人不禁感叹,这座从历史中走出来的城市终又重新走入了时代。

千年古城的文化复苏

两千多年前,儒家文化由济宁而始,渐渐长出血肉与羽翼。

春秋时,孔子在济宁传道讲课,儒学渐成显学,在千年的时间里构建起民族最原始的价值观,宋时还有“半部论语治天下”的说法;李白在济宁住过二十三年,留下了不少诗文与传说,对于汉唐盛景人们至今念念不忘;隋唐大运河被“裁弯取直”后又辟建京杭大运河,此后千年里,济宁“江北苏州”“运河之都”的地位难以撼动,更遑论脍炙人口的水浒文化,上个世纪红色文化赓续传承——济宁见证了千百年来中华文明的发展繁荣,集众多文化名片于一身。

济宁市委常委、副市长董冰在宣传仪式启动当天的讲话这样形容济宁,“圣地、文化、水乡交相辉映,汇聚成一条斑斓多姿、熠熠生辉的万古文化长河。”

不可否认,就是这样一座曾经风光无两的文化古城,到了近时却以工业发展见长,其文化底蕴却少有人提及了。而济宁市一直都在努力改变这种局面,尤其是在山东攻坚新旧动能转换的今天,动能转换不仅限于一二产业,传统文化是攻坚的重要领域。

但这也要求着济宁必须站到足够的高度——只是具有丰富的文化资源是不够的,必须打造成为文化创意产业集聚区和公共文化服务体系示范区,以及中华优秀传统文化展示区,打造成为全国文化甚至是世界文化传播交流的平台。

近年来,济宁市把实施文化“两创”战略列为未来五年全市中心工作“九大战略”之一,明确“建设全国一流文化名市、打造世界文化旅游名城”的奋斗目标。

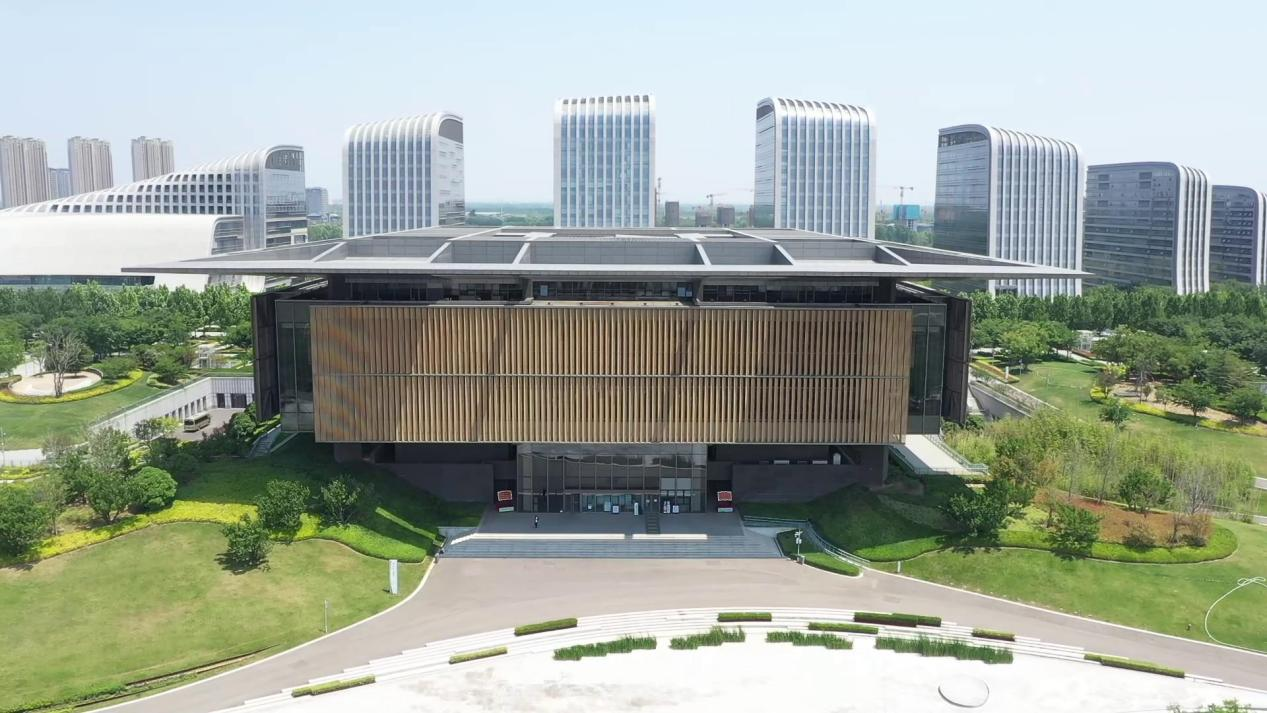

一方面,成立济宁市文化“两创”推进指挥部,设立6个工作专班,实施五大工程,高标准打造100个文化“两创”示范点。另一方面,高起点建设尼山世界儒学中心、孔子研究院、孟子研究院,高标准打造尼山文化片区,建成尼山圣境、孔子博物馆、市文化中心等一批重大文化地标,经验做法得到了中宣部的推广。

其成效有目共睹,从国际孔子文化节到尼山世界文化论坛,再到首届中华印信文化精品展,济宁将传统文化以现代视角加以发掘,使之赋能城市发展,同时提升城市影响力,文明交流互鉴新高地,而如今“儒风浩荡润古今”网络主题宣传活动,则无疑将这一进程推到了一个新的高度。

场景讲好文化故事

启动仪式当天,济宁市发布了十个城市文化推荐地,并向广大游客发出邀请,来济宁市亲身感受独特的文化魅力和别具特色的旅游资源。

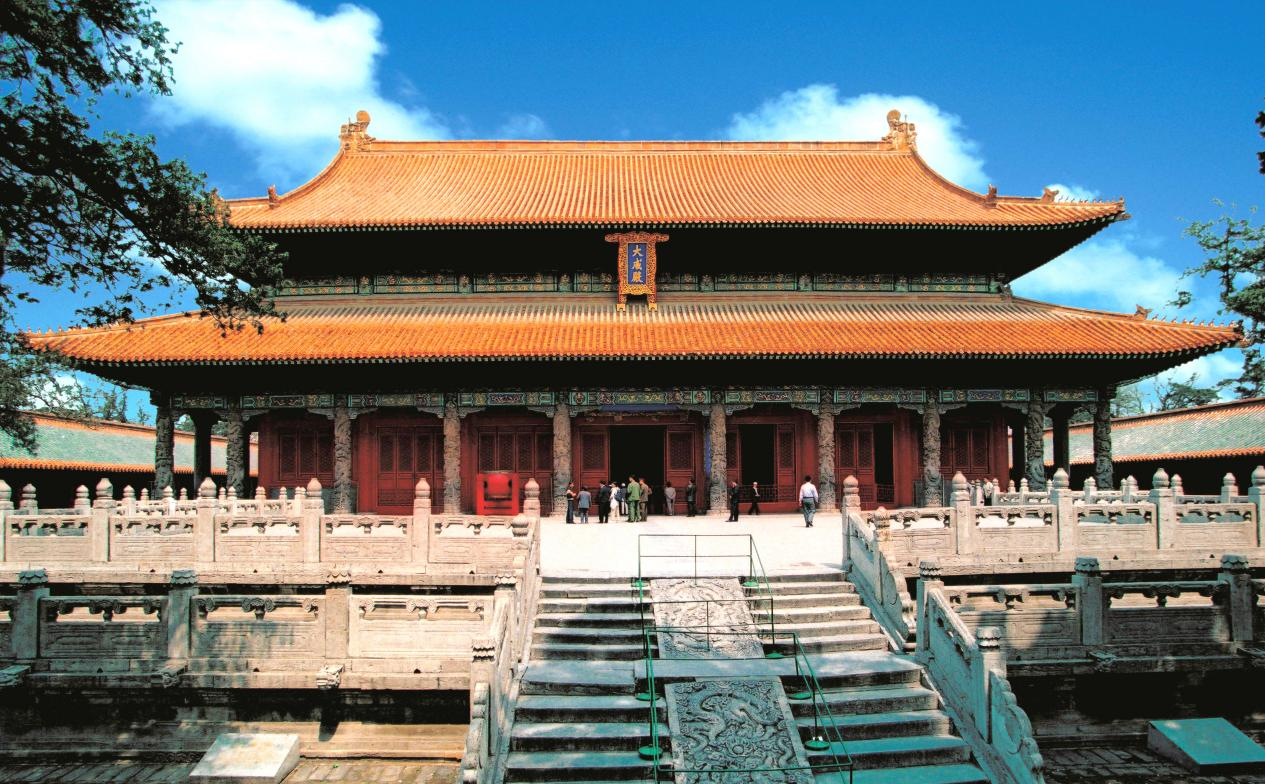

“运河记忆”历史文化街区以古运河为文化背景,聚合多种业态,复刻济宁的历史印记;兖州区牛楼小镇将鲁西南文化元素融入牛楼小镇特色文创产业,通过文商旅一体化的情景,为游客带来沉浸式体验;三孔景区是中国历代纪念孔子、儒客朝拜之圣地,以丰厚的文化积淀、悠久历史、宏大规模、丰富文物珍藏以及科学艺术价值著称于世;曲阜市尼山圣境则集文化交流、文化体验、修学启智、生态旅游、休闲度假、教育培训于一体,是济宁极具代表的综合性文化载体,此外还有梁山水泊梁山景区、邹城市峄山风景区、太白湖景区、微山湖景区、泗水县等闲谷艺术小镇、嘉祥县原乡左岸等数个推荐地。

不难看出,尽管每个场所都有各自的特色,但对游客游览体验的重视却是其共同点,尤其是对于沉浸式场景的构建——换而言之,济宁市正在通过城市场景营造,以延续城市历史文脉,塑造独特地方形象,创造城市文化增量。

其中所透露出的理念不难理解,城市文化价值经由物质设施和空间结构,传递给在场域中活动不同身份人群,制造出各种期待、想象和认同,并影响人群的消费心理、消费行为和消费方式,使其不仅获得生理上的满足,更获得高层次的精神满足,从而最大程度上激发起场景人群的价值认同。

无论是古运河街区的营造,还是牛楼小镇的文商旅一体化,所体现的都是对于场景IP拓展与应用,而这或许也将成为济宁文化发展的绝佳路径。

济宁手造的文化记忆

2022年,山东创新实施“山东手造”推进工程,举办中华传统工艺大会、“振兴传统工艺·鲁班杯”大赛、“山东手造”“山东智造”精品展等,遴选优选特色产品5350多个,凭借这样的探索,山东手造在全国建立起了良好的口碑。

通过发挥文化资源富集优势,依托非遗或传统工艺,通过创意新造,探索文化活态传承新模式,打造“山东手造”传统手工艺区域公用品牌,培育手造产业,推动文化创意产业高质量发展。

而在当下“儒风浩荡润古今”盛典中,济宁手造同样大放异彩。

在鲁源新村有一处手造集市体验区,展示有“中华手造”“山东手造”品牌产品和代表性非遗手造项目,游客可在这里体验到团扇、彩绘、面塑等非遗文化项目;龙湾湖艺术小镇里,有集剪纸、编织、手工艺品制作等为一体的手工空间“方寸园”,还有具备木工文化、工具榫卯部件的展览、手工体验制作等功能的鲁班记忆木工坊;尼山圣境的“先贤廊”里,同样拥有“中华手造·山东手造”展示区。游客可以学习传统手造文化,甚至亲自体验非遗项目。

可以说,手造已经成为济宁的一张名片。

此前,济宁锚定建设全国一流文化名市奋斗目标,市财政列支1亿元规模的文化旅游产业发展专项资金,用于支持创意手造等10余项文化旅游产业业态。同时开展文化系统“助企攀登”活动,实施“强链” “补链” “延链”工程,建立手造资源主题数据库,推动手造产品提档升级。

如今济宁全市共建成市级展示展销中心2处、县级展示展销中心30余处,不但丰富了群众文化生活,还拉动了市场消费,为城市发展持续赋能。

随着文化产业的发展和物质生活水平的提高,时尚化、创意类、生活化的产品越来越多地走进人们生活,成为一种重要的文化表达和消费选择,济宁手造表现出的,不仅仅是技艺的传承,也是生活在这座城市的人们千百年来对“孔孟之乡 运河之都”不曾中断的“文化坚守”。

党的二十大报告提出,坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。

如今文化“两创”的诸多故事、亮点、品牌正吸引着来自各地的人们去领略“孔子故里”的真正魅力,吸引更多的年轻人关注文化、热爱文化。打造中华优秀传统文化“两创”新标杆,推动优秀传统文化研究阐发“登峰”与推广普及“落地”并重,济宁在打造中国的文化之都的路上行而不辍,未来可期。

评论