文/皮革业 转载自公众号高冷门诊部

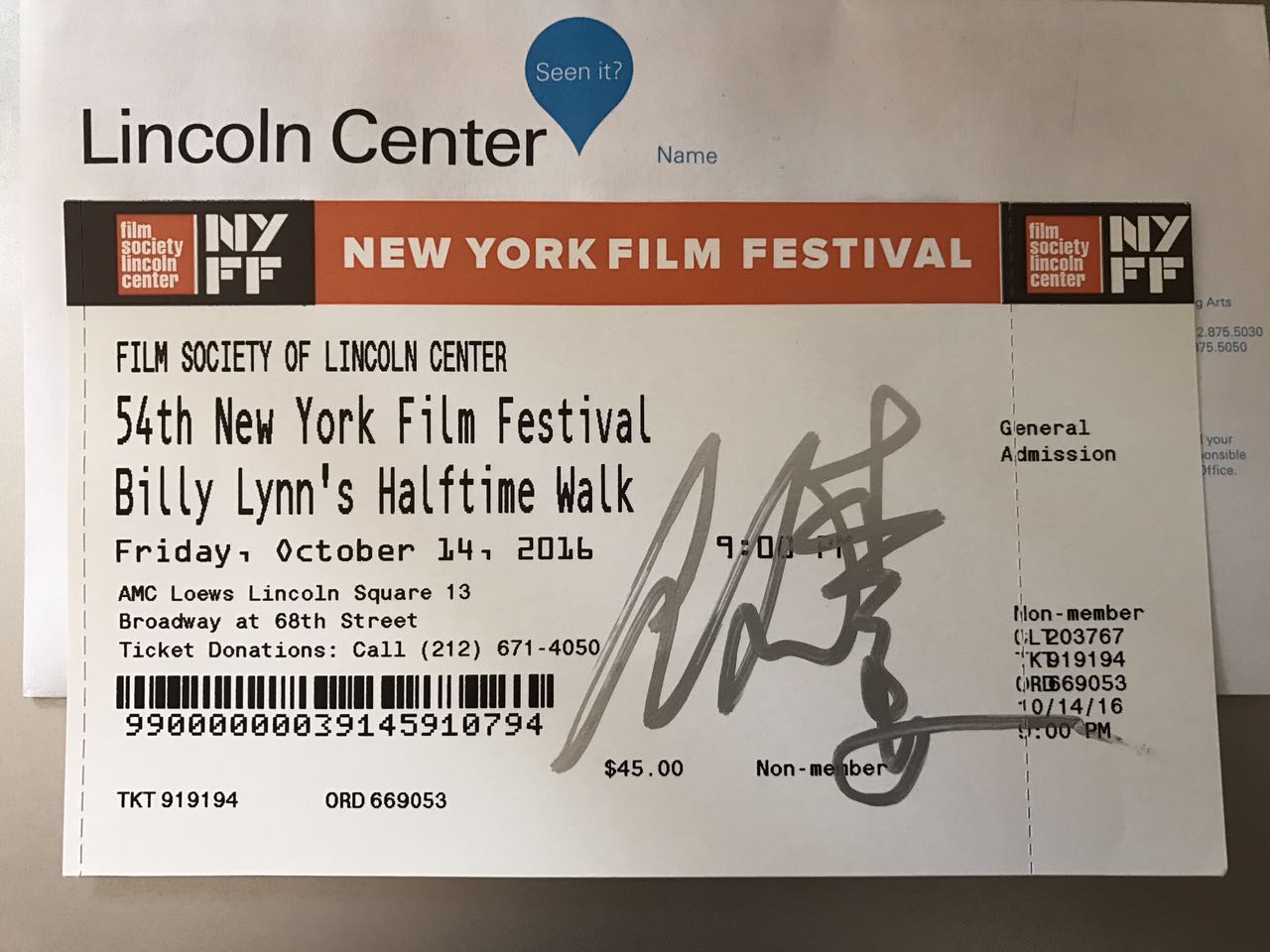

先来张安叔开过光的《比利·林恩》首映场电影票镇楼。

知乎上有个提问,如何评价李安的新电影《比利·林恩的中场战事》?

其实,也是我这段一直在想的问题。

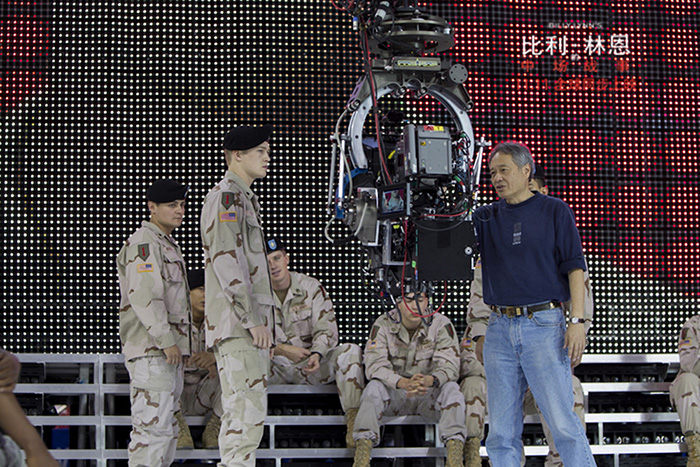

10月14日,我在AMC Loews林肯广场影院看了《比利·林恩》的纽约电影节全球首映,3D、4K、每秒120帧——这个技术格式被李安称为“the Whole Shebang”,直译过来有“全套”的意思,大概就是我们爱说的“顶配”。两天后,我又在同一影厅看了一遍,二刷了这部电影的“the Whole Shebang”版本。(这两场的电影票,都是通过纽约电影节官网抽奖买到的,情节比较曲折,还要谢谢几位纽约的朋友。)

中间的10月15日,我参加了《比利·林恩》全体主创出席的新闻发布会,以及纽约电影节为李安设置的导演对话,还有幸对李安导演进行了一次面对面的专访。(完整采访内容会贴在这篇文章的后面。)

首映过后,我开始留意媒体、影评人对《比利·林恩》的各种报道、评论、反馈,还读了本·方登的原著《漫长的中场休息》(新经典出的简体中文版)。大概这样过了半个月,到现在,我还是觉得——这真的是一部很难评价的电影。

评价《比利·林恩》,你要面对的,不仅是一部电影,而是一种新技术,一种新的媒体介质,甚至是一种未来电影的可能。

在纽约电影节的导演对话中,李安开了个玩笑,他说自己现在做的东西,就像《菠萝快车》里的詹姆斯·弗兰科卷的那根十字架形的大麻烟卷,“这就是你的孙子们将要抽的东西,这是未来。”

这个比喻叫人觉得有点错乱(真没想到安叔还会看烂仔帮喜剧),可又那么贴切,就让我们从这根准备主宰未来的大麻聊起。

《好莱坞报道者》把《比利·林恩》定义为“技术驱动项目”(technology-pushing project),这个说法还是比较恰当的。脱离开李安花了两年多时间死磕的3D高帧率技术,以及他眼中的“未来的电影”,来讨论《比利·林恩》是不成立的。每当看见有评论用“抛开技术不说”来开头,我都觉着,你最好还是什么都不要说了。如果你是信奉“最重要的是故事”主义的死硬故事党的话,也别浪费时间读这篇文章了,买本《故事会》合订本慢慢去看吧。

看完《比利·林恩》首映,我连夜写了一篇观影体验,当时感觉更像是在写3C产品的用户测评。当然直到今天,《比利·林恩》给我最直接的感受依然没有变化,就是3D、4K、120帧的“顶配”技术营造出的那种 “沉浸感”——可能是很多VR项目想做而没有做到的东西。

沉浸感(immersion)是个与VR虚拟现实技术关联的术语,指的是人在非物理世界中产生的一种物理在场感,这种感受是由VR系统通过图像、声音等手段构成一个叫人全神贯注的环境而产生的。用最没水平的话来解释,就是“身临其境”。

今年9月,威尼斯电影节设置了VR单元,我在电影宫里花了三个小时看了数十部VR电影,其中还包括号称首部VR长片《耶稣》的40分钟片段。也许是因为使用的是消费级终端,体验并不大好,以至于我感觉沉浸效果都比不上《比利·林恩》。

有不少人曾问李安如何看待VR,李安的回答带着电影人的傲娇,他说,我的VR(即“顶配”技术)比他们的VR要好。这么说完后,他会补上一句,“这些都是工具,我期待有一天它们会有交集”,恢复好学生做派。

对《比利·林恩》来说,这种沉浸感是怎么产生的呢?我认为,离不开以下三点:

一、清晰明亮的画面。

先说清晰,本片使用索尼4K摄影机CineAlta F65拍摄,画面分辨率达到4096×2160,是普通2K电影(2048×1080)的四倍。与以往很多3D电影不同,《比利·林恩》整体影调明亮,接近肉眼的感光效果。作为“全套”版本的一部分,李安在放映环节也设置了非常明确的标准,其中观众观看到的亮度要达到28fl(亮度单位),通行3D电影亮度大概在2.5到4.5fl,也就是说,他提的这个标准是行业惯例的6到10倍。

首映之前,李安和技术顾问Ben Gervais曾接受Deadline主编Mike Fleming的专访(这篇应该是《比利·林恩》目前最好的一篇报道),其中详细阐述了他们面临的各种技术问题及相应的解决过程。由于采用高帧率技术拍摄,本片对灯光亮度的需求是一部2D电影的两到三倍,同时摄影机的感光度设置要从800调低到160。

二、信息丰富的景深镜头,生动的出屏体验。

这两个技术环节都跟3D画面上的Z轴有关,看的出李安和技术团队在这方面下了不少心思。

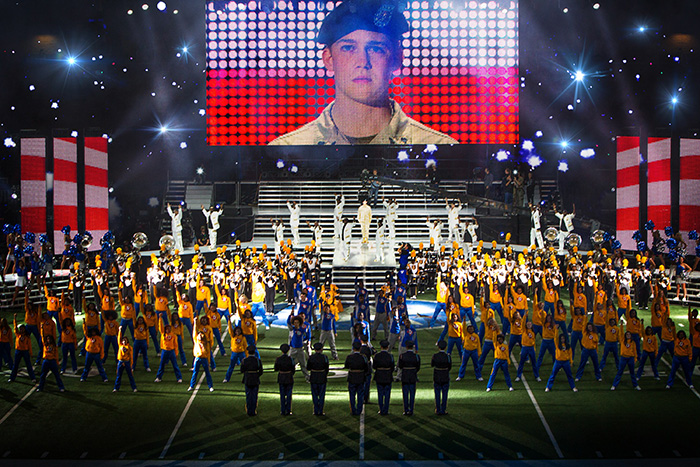

《比利·林恩》拍摄了大量传统意义上的深景深镜头。影片开头,主人公和B班的战友们在酒店门口集合,摄影机跟随着训话的戴姆中士在队列前反复进行推拉运动,画面上焦点已经消失,你可以同时看清每个战士的脸,以及他们各自不同的表情与反应。随后战士们坐上加长悍马前往球场,镜头则展现出豪华轿车内部夸张的空间感,并且通过平行剪辑,与他们在伊拉克驾驶战车的场景形成对比。中远景画面则呈现出大到惊人的信息量,比如B班在看台上看比赛,前后几排观众的动作神情都能看得清清楚楚。类似的还有点题的重头戏中场表演,明星、伴舞、战士、军乐队、背景的LED大屏以及夜空里的焰火,最直观的感受就是眼睛不够使了……Ben Gervais认为是4K的高分辨率让画面可以容纳更多细节,使纵深效果更佳明显、自然、细致。

出屏是3D带来的另一种体验,比较常见的有飞向观众的球、爆炸物等。作为首次使用高帧率3D技术的长片,《比利·林恩》也少不了这样的实验,不光有抛出银幕的橄榄球,还让男主角对着镜头开了一枪。插句题外话,从1903年的《火车大劫案》开始,电影人就对“向观众开枪”情有独钟,萨姆·佩金帕、马丁·斯科塞斯等大导演都玩过,没想到这次以温柔著称的李安也忍不住来了一发解气。

三、流畅的运动镜头以及动作场面。

在做《少年派》时,李安发现3D版里的运动镜头与动作场面经常出现画面模糊、卡顿、闪烁,而这与传统电影每秒24帧的拍摄、放映有关。正是基于这个原因,李安开始研究高帧率,才有了现在的“顶配”技术和《比利·林恩》。

从成片效果来看,《比利·林恩》的确有效解决了这个问题。无论摄影机发生位移的运动镜头,还是人物进行剧烈运动的动作场面,都没有出现模糊、不连贯的情况,画面平滑流畅。片中最重要的一场动作戏,比利·林恩回想起自己在伊拉克运河战役中的经历,通过闪回呈现整场战斗的情景。男主角冲出掩体,向敌人射击,上前营救负伤受困的范·迪塞尔,摄影机紧跟人物身后,没有间断地记录下完整过程,战场的空间全貌也得到充分展示。这个运动长镜头据说是全片拍摄难度最大的镜头,视觉效果有种强烈的第一人称射击游戏的代入感。不禁让人想象,如果第一人称视角动作片《硬核亨利》要采用这样的技术,会是怎样一种效果。

从数据上来说,3D是2D的2倍,4K是2K的4倍,120帧是24帧的5倍,因此《比利·林恩》的存储容量是一部等长普通2D影片的40倍。但李安说,这些技术一起运用并不是简单的数学问题,它们会发生化学反应,最后的结果无法预料和控制。你也很难判断,到底是哪项技术解决了哪个问题。

《比利·林恩》首映过后,李安的“顶配”技术并没能征服所有观众。评论里有不少针对技术的批评意见:比如画面缺乏焦点,信息量太大,观众分散容易注意力;影像过于明亮清晰,缺少电影感,更像高清电视或VR;再比如纵深感过强,画面有种分层的错觉等等。

在这点上,我同意李安的看法,他认为数字电影应该有不同于胶片电影的美学。如果有合适的机会,他还会拍摄35mm传统胶片电影,但绝不会拍用数字模拟胶片效果的电影。在采访中,我向他反馈了首轮评论里的一些批评,比如“分散注意力”。李安说,他预料到会有这样的声音出来,跟电影从无声到有声、从黑白到彩色的技术发展类似,都是观众基于观看习惯产生的不适。

就个人感受而言,我觉得“顶配”技术最大优势就是真实,特别是那种近似人眼效果的视觉体验。但技术只是工具,不见得适合所有题材、场景,更何况这部电影只是迈出尝试性的第一步。

我认为《比利·林恩》里有两个地方的技术运用不太妥当。一个是林恩收到短信,银幕上会直接跳出手机屏幕的画面,这是2D电影里常见的镜头,这种非物理表现手法放在写实性极强的新格式里,就会感觉非常突兀。另一个是主人公的想象场景:新闻发布会上有记者问战士们在伊拉克有什么消遣活动,回答的都是读书、听音乐什么的,林恩脑中浮现的画面是大家讲了实话——“手淫”;还有林恩参加中场表演,留下一行眼泪,其实并非受到爱国氛围感染,脑子里想的都自己是和刚认识的拉拉队员亲热的样子。这些想象中的画面,尽管经过调色处理,还是那么清晰、立体,依然有非常强的现场感,那种过于真实的感官体验与臆想的感觉相差太远。

李安在很多场合都讲过,《比利·林恩》除了五家影院(实际是五个影厅)放映的“顶配”版本外,还有120帧/60帧/24帧、4K/2K、3D/2D不同指标搭配的各种版本。他还特别推荐了杜比影院放映的120帧、2K、3D/2D的版本,2D版还会有种3D的错觉,这还是比较叫人期待的。如果要看“顶配”版本,我个人的建议是,尽量做到前排正中的位置,沉浸效果会更明显,毕竟银幕边缘分明的界限无法完全模拟人眼的感官。

技术就聊到这里,下面来说说《比利·林恩》的叙事,或者说是大家最热爱的“故事”。

(以下部分内容涉及具体情节,请谨慎阅读——)

无论小说还是改编后的电影,《比利·林恩》的情节都很简单,19岁的美国陆军士兵林恩在伊拉克的一次战斗中英勇抢救战友,过程被记者拍摄下来并在电视上播出,他和战友们成了家喻户晓的英雄。军方特批B班的战士们回国,给了他们两周的假期,接受各种荣誉以及探访亲友。假期最后一天是感恩节,林恩和战友们要去达拉斯牛仔队的主场,除了观看橄榄球赛,他们还将以嘉宾的身份和“真命天女”组合一起进行中场休息表演。

小说里的人物都是虚构的,作为背景的这场橄榄球赛却是真实发生过的。2004年11月25日,达拉斯牛仔队在主场迎战芝加哥熊队,中场休息时,碧昂斯所在的“真命天女”组合(电影没请到本尊是一大缺憾)也真的和一群美国士兵进行过表演。

小说作者本·方登回忆,那个感恩节,他和朋友一起在家聚会,看电视转播的球赛。中场休息,朋友们都离开座位,就剩他自己窝在沙发里看完整段演出。方登认为这段只有不到6分半钟的演出是他“见过的最疯狂的东西”:一群士兵站在飘满美国国旗的场地里,空中升起绚烂的烟火,流行歌曲、软色情舞蹈和阅兵表演一起构成了美国式的爱国主义氛围,充满超现实的荒诞感;而对电视解说员和周围的观众来说,那不过是美国平凡的一天。受到此启发,方登创作完成了长篇小说《比利·林恩的中场战事》。

《比利·林恩》是一本出色的小说。众所周知,越是文学性强的小说,改编成电影的难度越大。原著情节并不是讲究起承转合的那种“好故事”,而是聚焦主人公一天的经历,林恩遇到战友、家人、电影制片人、球队老板、球员、拉拉队员、场地工作人员、观众,这些人来自不同阶层、不同种群,对美国、战争、政治抱有不同见解,以辛辣、讽刺的笔法勾勒出一幅社会众生相。虽然以伊战为背景,小说中却几乎没有正面描写战争,只有林恩的回忆以及战友之间的只言片语。

我们来看看李安在改编上做了哪些取舍。

首先,和小说最大的区别是,电影增加了正面描写伊战的场景。把林恩的回忆具象为闪回镜头,将刺激的伊拉克战场与平凡的美国生活进行平行剪辑,形成对比。战争场面不大且时间有限,只拍摄了B班成员遭遇战斗的短暂过程,却是全片技术实验的重点,也是商业上不可缺少的卖点。

其次,电影基本保留了小说里所有重要的人物与情节,呈现的也是一幅群像。除了男主角林恩外,重要角色还包括克里斯汀·斯图尔特扮演的姐姐凯瑟琳、范·迪塞尔扮演的“精神导师”施鲁姆、B班班长戴姆、墨西哥裔战友曼戈、一见钟情的拉拉队员费森、克里斯·塔克扮演的好莱坞制片人艾伯特以及史蒂夫·马丁扮演的牛仔队老板诺姆。《比利·林恩》成片长度110分钟,片尾有署名的角色多达72个,不折不扣的群戏。

李安擅长把握家庭、情感关系,但《比利·林恩》里的人物之间多为社会化关系,除了家人、战友之外,其他角色多是基于工作缘故的初次见面。片中处理最好的一段人物关系,是林恩和姐姐凯瑟琳,李安最拿手的亲情戏。其他人物的处理,分配过于平均,每段关系都蜻蜓点水,有些流于表面。《比利·林恩》这种社会全景式的题材,也许并不适合细腻敏感的李安,这个角色众多又充满讽刺意味的故事,如果让已故大导演罗伯特·奥特曼来处理,可能会更得心应手,也更肆无忌惮一些。

小说的台湾译本叫《半场无战事》,大陆译本叫《漫长的中场休息》,电影的中文片名是李安亲自确认的《比利·林恩的中场战事》,意在突出主人公内心经历的挣扎与冲突。原著里的林恩更为被动,大多通过心理活动描写展现他的想法与感受,李安的电影版有意增强了主角的行动性。故事的高潮部分,是一场电影IP价格引发的纠纷。在好莱坞制片人的忽悠下,B班战士以为他们的故事改编权能卖出高价,每人至少分得10万美元。一直标榜爱国的牛仔队老板诺姆有意投资,但只肯给到每人5500,外加一点说不清楚的期权,并且希望只和林恩、戴姆合作。在原著里,戴姆拒绝了大资本家侮辱性的报价,两人转身离开,电影版则在后面增加了林恩和诺姆的一段对手戏。

电影还放大了林恩身上的PTSD(创伤后应激障碍)反应,比如赛场内燃起的烟花让战士们受到惊吓,为的是将喧闹的秀场与残酷的战场衔接到一起。林恩和敌人肉搏并最终用匕首杀死对方的镜头,经新技术处理显得格外真实,构成全片最具批判性的一幕,也许会引发一些人的感官不适。我觉得李安已经做了淡化处理,并在画面和剪辑上呼应中场表演的场景,当然,这也可能是我重口味电影看多了的结果。

(以下内容不涉及剧透,请放心阅读。)

李安在创作上有两个长期合作的伙伴:一个是编剧、制片人詹姆斯·夏姆斯,他参与了李安《少年派》之前的每一部影片;另一个是剪辑师蒂姆·斯奎尔斯,除《断背山》外,李安其他电影都由他剪辑。从某种意义上讲,这两个人会直接影响到李安电影的质量,特别是在叙事方面。夏姆斯是难得一见的电影全才,不仅能创作剧本,还是熟悉融资、制作、发行各个环节的制片人,曾创建独立制作公司好机器,至今仍担任焦点电影公司CEO,他还是电影史学者,在哥伦比亚、耶鲁等名校任教。李安告诉我,他对夏姆斯有一种依赖感,直到拍《少年派》,他才有意识要“独立”一次。因为要筹备、拍摄自己导演的长片处女作《愤怒》,夏姆斯这次没能参与《比利·林恩》的工作。

《比利·林恩》这个项目最早由一家英国制作公司开发,《贫民窟百万富翁》的编剧Simon Beaufoy曾参与改编,后来索尼三星接手并拿到发行权,确定由李安担任导演。《比利·林恩》最终剧本出自Jean-Christophe Castelli,这人早年曾是夏姆斯的助理,参与过《冰风暴》《少年派》等片,这是他首次正式署名编剧。从影评反馈来看,《比利·林恩》在剧作、情节方面收到评价负面居多,有点出师不利。

这次李安为什么会在他擅长的叙事环节失分?

我认为,主要原因有两个:一是李安把精力几乎都放在技术上了;二是他有点着急,太希望尽早看到实验的结果。李安拍《比利·林恩》,是好学生的一次冒险,有风险,但伤不到本钱,说到底,还是优等生心态下抉择的结果。

李安说过,希望自己永远是电影系的学生。论成绩,真的是好学生。一般来说,电影导演大致可以分为两类,一类是作者型,注重个人表达,拍电影就像写小说,主要混迹于国际电影节;另一类是职业型,存活于工业体系之内,具备技术掌控能力,并且直接面向大众市场。李安的可怕之处在于,二者兼得,并且转换起来游刃有余。三大国际电影节,他拿过两座金熊、两座金狮;奥斯卡,他得过两届最佳导演、一部最佳外语片。全球票房成绩,《少年派》6亿美元,《卧虎藏龙》2.1亿,《断背山》1.78亿,就连《制造伍德斯托克》都有将近1亿美元,算下投资回报率,确实吓人。

2013年,拿下第二座奥斯卡最佳导演奖,59岁的李安面临着职业生涯的十字路口。站在历史的角度,进入新世纪,电影的黄金时代已过,大师集体谢幕。新好莱坞主将斯皮尔伯格和卢卡斯断言,影院将成为小众昂贵的消费场所,未来的娱乐在客厅,属于沉浸式游戏与互联网电视——有线电视和互联网兴起,剧集的生态法则完全变化,题材和制作规模上完全有取代电影的势头。李安承认,当时认为电视存在新的可能性,打算接手《暴君》,最后还是放弃,转而继续研究他认为更有意思的3D电影。

在《比利·林恩》前,只有彼得·杰克逊尝试过用高帧率3D技术拍摄长片,《霍比特人》三部曲采用的是3D、2K、每秒48帧格式。李安看过高帧率版《霍比特人》,也知道“人们看上去没那么喜欢(这个技术)”。他还向詹姆斯·卡梅伦和特效大神Douglas Trumbull请教交流,看他们用60帧、120帧拍摄的样片。

李安告诉我,《比利·林恩》原本计划是用3D、2K、60帧拍摄,他对这个格式有把握。我问他为什么要下决心在技术上做这么大的突破,是第二座奥斯卡带来的压力,还是面临退休的紧迫感?他说,得奥斯卡不是压力,而是本钱,让他和大片厂有讨价还价的权利,从60帧提到120帧,他觉得跟年纪有很大关系。在电影节的对话活动上,谈到这步抉择时,李安说,我一想自己都成老爷爷了,然后挥手甩出一句Fuck it,全场爆笑(明显是好学生装坏)。

尽管用了目前电影工业最尖端的技术,《比利·林恩》的制作预算只有4800万美元,49天的拍摄周期。四年前上映的《少年派》的预算是1.2亿美元,2004年《绿巨人》是1.37亿,《制造伍德斯托克》都要3000万。Ben Gervais讲过选择120帧标准还有另一个原因,120可以被同时60和24整除,制作其他帧率版本时,他们可以省去一笔视效投入。如果是60帧转24帧,这笔开支无法避免。

《比利·林恩》可以看做李安做的一次技术实验,或者说,是他本钱承受范围内的一次冒险。选择《比利·林恩》这个题材,里面既有日常生活场景,又有战斗场面,资金投入不大,就可以积累足够的制作经验。最重要的是,李安能尽快看到“顶配”技术到底能实现怎样的效果,考察观众和市场的反应,还能面向业界特别是影院终端推广这一技术指标。

所以,李安的下一部电影《马尼拉之战》才是关键。这个描写1975年阿里与弗雷泽最后一战的项目,早在2013年就已启动,2014年因李安接手《比利·林恩》而搁置(拳击电影的制作难度实在太大)。目前李安已明确表示,《马尼拉之战》依然会采用3D、4K、120帧的“顶配”技术拍摄制作,老搭档夏姆斯将参与。这场世界闻名的14回合拳击恶战,显然是无法靠拍摄对话完成的,大量的动作场面和运动镜头,意味着更加惊人的制作难度。

当然,好学生有一个共性,他们就爱做那别人不会的难题。

说李安着急,是因为有其他同学不着急。10月29日,与李安同岁的詹姆斯·卡梅隆出席电影电视工程师协会举办的授勋活动,获得“进步勋章”的卡神表示,《阿凡达》续集正在考虑开发裸眼3D技术,看来2018年底的档期又得要跳票啊……

出席同一活动的Douglas Trumbull(做过《2001太空漫游》和《银翼杀手》),出面力挺了一把李安,他说,《比利·林恩》得到不同评价说明新技术吓到了观众,“当年《2001》刚上映时也收到不少差评”。

专访的过程里,我提到高帧率技术有可能成为电影未来的一种方向,李安马上接了一句,我觉得是有可能性的。他对自己研究开发的东西——那种“未来年轻人要看的电影”,充满信心。我说有人会有不同看法,他说,“我看到了,相信这个东西,可也不能很笃定”。

改写未来的,也许就是,这种不太笃定的自信。

《比利林恩的中场战事》中字预告:

专访

李安:计较后果的话,不会干这样的傻事

专访是2016年10月15日晚在中央公园附近的一家酒店里做的。开始前,我告诉李安下午去听了他的对话,他马上说,自己讲英文时可会随便一点(可能是指爆了那句粗口)。

在那个活动上,李安说自己就是个拍电影的,太多事情自己不知道答案,比如最怕有人问他“你怎么看中国电影的未来”这样的问题(估计今年上海电影节叫人给问懵了)。活动临近尾声,纽约电影节总监Kent Jones还拿这个打岔,“时间不早了,最后想问一下你怎么看中国电影的未来”。

所以在这次采访里,我就没祭出这一终极问题来为难安叔,也没储备任何鸡汤类话题,我想只问一个问题就可以了——你怎么看电影的未来,也包括中国……

皮革业:昨天看了《比利·林恩》的首映,确实获得了前所未有的视觉体验,3D+4K+120帧的技术营造出的沉浸感,大幅解决了以往3D电影存在的问题。这样的呈现效果,是否达到了你之前设定的目标呢?

李安:很难讲,因为在拍之前,我没有看到这些影像,也更没办法放映出来。到拍之前,对60帧、2K、3D,有机会看的比较习惯了,而且可以来一点作业。120帧那时候根本就不可能,放映不可能。拍摄没有问题,就是高速拍,摄影机本来就可以那么做。可是你怎么去放,而且是用镭射的光(来成像)。

一直到开拍前的三个礼拜,我才第一次看到(120帧),一点点试拍的实验。那个对我来讲,是非常疑惑的,因为60格这样,120格应该是这样,4K应该这样(用手势模拟不同技术规格的量化比较)……可是它的化学变化好像变了,变成另外一个东西,非常奇怪,琢磨不定。然后我在拍了几个礼拜之后,看了一遍自己的毛片,那个时候要产生这样的影像非常的困难,我们大概看了15分钟,那又是另外一种感受。所以,我在黑暗中琢磨了很久的,我自己不晓得对它的期望应该是怎么样的。我只是期望,将来这个电影出来还能看,当一个电影看——这个我都不是太确定。

还有观众怎么接受,观众的眼睛跟我的不一样,因为我经过两年的训练嘛。观众第一次看的时候,我不晓得应该怎么期待。所以,我昨天晚上其实非常紧张,跟一般电影好不好、卖不卖座是不一样的紧张——因为那种就是一翻两瞪眼,我经历过,片子该怎么样就怎么样。这是一个新的看法,到底人的态度是怎么样,因为不同格式里,你看到的基本心态是不一样的,我觉得这个差别很大。而且心态是一直在变,每个人心态又不太一样。所以,除了忐忑不安以外,我真的不晓得要期待什么。我希望能打全垒打,弄个满堂彩最好,可是我现在知道,大家能够继续下去的话,已经是非常阿弥陀佛了。

皮革业:那对这部电影完成的情况,你自己觉得可以打多少分呢?

李安:我昨天晚上在那边看,虽然很紧张,可是感觉很骄傲。这么多人跟我一起做电影,我们在一起看电影,那么多人在那儿看的不动。不管他感受怎么样,我觉得其实已经有很大的满足感。我不知道这个世界会怎样去反应这个片子,甚至是商业发行会怎样,我真是不晓得,我希望它是很好的。至少在我的眼光看,它应该是一个成立的媒体,就看我们未来怎么做。自己打分,真的很难讲……

皮革业:从技术实现的角度来看,你觉得有哪些遗憾吗?

李安:我们真的是各方面不足,遗憾有很多。包括到现在,我还没搞清楚,有些问题到底是怎么回事,我还要去研究。

皮革业:之前有报道,你是先确定了3D+4K+120帧的技术规格,再选择了《比利·林恩》这个剧本项目。

李安:互有影响。我原来(技术的规格)是60格、2K,那个我比较有把握,我原来决定要拍《比利·林恩》的时候已经决定是这个方向。后来就跳出这个东西来,其实是互相影响。

皮革业:在这个电影里,和传统的叙事相比,你是否在技术创新上投入了更大的精力呢?

李安:会,当然投入更多。有的电影是很难拍,比如说《卧虎藏龙》,我在99年,跑到新疆去搞那么一回事情(笑)。又到北影、江南竹林,吊钢丝什么的,那个都很危险,把周润发他们吊的甩来甩去……那个确实是物理上很难拍的,很难做的一件事情。

但《比利·林恩》倒不是,这个要怎么拍,技术上怎么让它运转,是相当困难的,我没有碰过这么难的。因为以前再怎么困难,你有个底的,这个好像是没底的,很可能突然这个东西就没有了。心里会着慌的,不踏实,不着底,长期处于那样一种状况其实是最痛苦的一件事。也是挑战了,当然我们精神也来了,有挑战,精神就又抖擞起来了。就是没有安全感,技术上太多东西不晓得,不是一样东西、两样东西,是十件八件东西(都不晓得),而且这些要怎么凑起来。我过去的习惯,包括表演、布景什么的,怎么打灯,(问题)都会冒上来,从根本上给你挑战。

皮革业:在剧本创作上,和你合作多年的编剧詹姆斯·夏慕斯,为什么没有参与最近的两部电影?

李安:我在做《少年派》的时候,很有意识地决定说,想自己成长一点,那是一个很孤独成长的电影,所以我很自然地想到,去做一个漂流吧。自己成熟一点,不要太懒,什么都要依赖他,就有那么一个心情。当我开始以后,当然常常很后悔,因为有的时候真的是很困难,没有一个人可以商量,可以帮忙,常常有这种状况。

《比利·林恩》是因为片厂的主管希望跟我来做这个事情,所以我又自己做了一部。其实本来在《派》拍完以后,我想做一个拳击片(《马尼拉之战》),那是要找詹姆斯的。所以,我希望下一部片子,他能够回来,我们一起做。

《派》是有意识的,《比利·林恩》是走成这个样子——他自己又当导演了,做他的东西,还要经营公司……我希望下部还是能够续一个前缘。

皮革业:之前你说过感到“电影要变了”,除了制作上的技术趋势外,还有没有其他原因?你两获奥斯卡最佳导演,这种荣誉会不会形成一种压力,或者是面临退休的紧迫感,促使你下定决心有种一定要做这样一个有突破的作品?

李安:心态,看的心态变了。我觉得技术和眼光走到这个样子是很自然的事情,做了《派》,我很自然就想把它弄清楚,因为我拍的时候不清楚,其实跟其他的(因素)都没有关系。

得奥斯卡这些东西是增加我的本钱(笑)。我说要拍60格,大片厂会说戏院怎么放映这些问题,我坚持,大家就让步,就让我这么做。所以它跟我的本钱有关系,跟我的野心没有关系。只要可以做,我们都尽量去做的。

从60格提到120格,是跟年纪有一点关系。我觉得等到我退休了也做不到,可是我已经隐隐约约看到,它已经在那个地方了。那是跟年纪有一点关系,有很大的关系,不能说一点点。(皮:我觉得你离退休还有很长的时间)我希望,如果继续做下去,可能还有一段时间。希望吧,希望。

皮革业:现在首轮评论已经出来了……

李安:哎呦,不要告诉我,我不想……(皮:你没有看吗?)我没有看,有各种吧,应该。(皮:那我能说么?)大概跟我讲一下。

皮革业:有评论认为这个新技术会分散观众的注意力。另外,中国电影界有一个说法,叫“最重要的是故事”,内容一定要大于形式。在你看来,什么是电影最重要的东西?

李安:都重要。我不知道为什么这两个非要打架不可(笑)。为什么不能形式跟故事一起走?我想跟他们的习惯还是有关系。我可以预期到,会有这种声音出来。我希望有足够的人喜欢,然后给它(新技术)一个自然发展的空间吧。那你说为什么要看电影呢?看书就好了,故事看书也可以啊,干嘛非得看电影呢。

分散注意力是另外一个,我预期到的,会有人讲出来的。但其实不会的。

皮革业:那你也想到了,它会带来电影和观众关系的一个挑战吧?

李安:对,你要给它一点时间发展。彩色电影出来的时候,大家也讲这种话,“啊!分神!让我看这些花花绿绿的东西。”有声电影出来,也一样的声音,“我本来要看的是脸啊!你这个声音干扰了我”什么的。看时间吧,看时间怎么看待这个事情。

皮革业:在前几天的纽约动漫展上,张艺谋导演接受采访,有记者问到《比利·林恩》将带来的新技术,他表达了自己的看法。说自己不想做一个技术控,觉得像3D、高帧率这些都是电影的过路,可能五十年后这些都会改变,成像的介质都有可能变化,而且他认为技术创新改造似乎也不应该是导演主要的工作。你怎么看他的这个说法?

李安:我也希望,这不是我的工作,但是没办法,我要看120格的电影,就非得介入,不然就变不了。我想,还是看看电影怎么演吧,大家怎么反应,大家给它一点时间吧。我觉得什么事情都不要太早给它下定论,包括我自己。现在是我看到了,相信这个东西,可是我也不能很笃定。因为要大家愿意进来,接受感染,才能继续往下走。我们看看吧……(笑)

皮革业:我觉得高帧率技术有可能成为电影未来的一种方向。(李安:我觉得是有可能性的)你会继续尝试吗?大家都知道《马尼拉之战》也要用这个技术拍摄。

李安:会,会,会。只要我被允许尝试,我会继续尝试。

皮革业:但它不是一个人的努力能达到的。(李安:对)需要有影院和其他导演支持。

李安:我希望有一些同业愿意来尝试。一个人做的话,很难。

皮革业:但是如果这个技术万一没有成为未来电影的主流,你会觉得自己的行为更像一种赌博吗?

李安:不会的。(皮:会有遗憾么?)不会。所谓赌博,就会“哎呀,我输了很可惜”,会遗憾,对不对?我应该赌这把,为什么不赌那把——那是猜测。我是花了很大心力,尽我的全力去做一件事情,它这个过程,我没有遗憾。因为我在做的时候,我相信它,我觉得它成立。如果计较后果的话,我会放聪明点,不会干这样的傻事的,呵呵。

皮革业:目前中国资本介入美国电影业,像《比利·林恩》就有中国投资,还有中国公司收购了美国的院线。你怎么看,或者说你接触到的美国同行怎么看这个趋势?

李安:这边的话,哪里有钱来,就用呗。只要作业上面能够流畅,哪里的钱都一样嘛。中国资本的介入,他有一个话语权,所以是很好的事情。对这个地方来说,可以多样化,我是很正面地看这个事情。

皮革业:三年前,我来纽约想约采访,当时你正在忙《暴君》的剧集。(李安:啊,那个后来放弃了。)近几年,美国的电视剧的制作和播出发生了很大变化。斯皮尔伯格、卢卡斯认为未来电影可能越来越接近大型娱乐设施,而电视剧更多的承担传统电影的叙事功能。你怎么看这个问题?之后会不会再去主导一些电视剧项目?

李安:目前没有。我想,这个(高帧率技术)已经把我的精力差不多耗尽了,而且我希望自己在这方面尽量努力。现在有这个新的东西要开发,我会尽心尽力地做,只要我还有机会做的话,我会尽量在这方面做。(皮:还是继续做电影?)我现在不太去想别的东西,那个时候我会想电视会有一些可能性,但还是这个更有意思。(笑)

▼合作请联系微信号pigyeah

高冷门诊部

你离高冷人生好像就差这么一下▲

评论