作者:徐苑蕾

李安和冯小刚的第一次“相遇”要数到4年前:2012年11月,《少年派的奇幻漂流》和《温故1942》上映,上映日期相隔7天。

《比利·林恩的中场战事》和《我不是潘金莲》是他们的第二次“相遇”,两部电影的上映同样相隔7天。

事实上,昨晚(11月7日)在清华举行的这场对谈活动,才让两人有了第一次真正意义上见面的机会。一如大家印象中的“安叔”,李安语速不缓不慢,幽默,羞涩,始终保持微笑;冯小刚穿着大衣、短皮靴,仿佛那个决战冰湖的“老炮儿”六爷,走到了眼前。

两人都到了耳顺之年。今年李安62岁,冯小刚58岁。

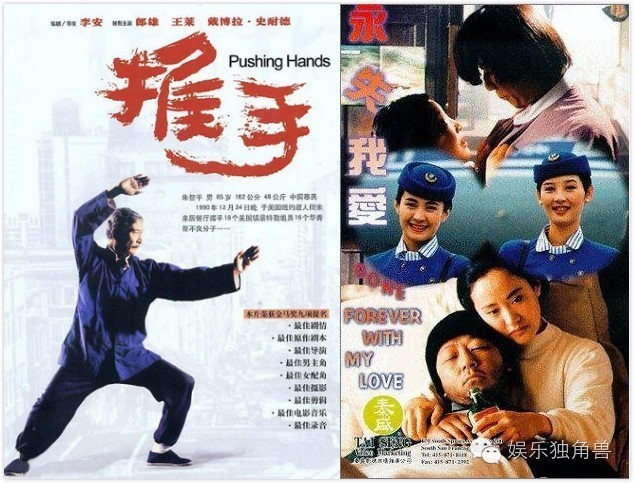

两人都在36岁时开始自己的导演生涯:李安凭《推手》的剧本获奖,获得了第一次独立导演的机会;冯小刚执导的第一部电影《永失我爱》在他36岁那年上映。

两人都挑战了传统的电影技术和风格:一个尝试了120帧/4K/3D,一个坚持用了圆画幅。

两人的电影都要在11月上映。李安开玩笑地说,“我才知道11月是冷月,发行商没有讲11月是冷月。”而冯小刚则说起《我不是潘金莲》的调档:“电影局的张宏森局长跟我说,国庆档太热了,去11月,后来发现11月好片子非常多,非常拥挤。但是非常高兴和李安导演一起,把一个通常认为比较冷的月份,用我们的电影热起来。”

《比利·林恩的中场战事》在纽约首映后遇到了一些差评,在台北的亚洲首映上,李安也似乎显得紧张,“我的心里是很忐忑不安的”。在不到 24 小时之内连续参加三场活动,这句话他说了三次以上。

在昨晚的对谈活动上,李安形容拍电影就犹如上战场。但他表示,“看到北京首映后大家对影片的喜爱,我就放心了。”

对于最近确认过审的《我不是潘金莲》,冯小刚在活动现场也袒露了几句心里话。“《温故1942》、《我不是潘金莲》这样的电影上映,其实电影局承担了很大的责任和压力。我是非常非常地尊敬他们,感谢他们,为中国电影导演、中国电影人扛了这样一些雷。”

结束之时,作为嘉宾主持的贾樟柯说,“今天应该是非常难忘的对谈,因为我们没有谈票房,我们没有谈艺术跟商业的对立,我们没有谈IP,其实电影可以谈的东西很多,今天是一个非常有收获的夜晚。多一些这样的活动,就有电影文化。”

以下是节录的精彩内容和现场视频:

1、创作与演员|李安:“如果不是用120帧,我可能不会拍这部小说”

贾樟柯:我们在谈一部作品的时候,非常想了解两位导演最初遇到原著小说,怎么样产生了改编它的想法,什么样的元素和细节,打动了导演,然后决定把它搬上银幕?

李安:我感兴趣是因为它讲了一个军人面对中场秀,本身很讽刺。战士的表现和他本身的感受,以及大众对他的情感投入,是两个荒谬感对比的东西。我觉得如果不是用新的这样一个媒体的话,我可能不会做这部小说,因为它是非常主观、思绪性的小说。

通常新的技术出现的时候,需要比较多的钱,所以一个是大场面,一个是动作片,通常是这样。当你上手以后,什么都可以拍。但是要做场面就需要很多特效,《阿凡达》不可能做到这样,60帧都做不到,因为太贵了,成本太大,视效东西太多了,不可能做到这么大试验。我跳这么多,我一定要精简,用小的做,这是我的做法。

冯小刚:跟刘震云我们俩合作过4次,一个是他的小说《一地鸡毛》,还有《手机》、《温故1942》再就是这部《我不是潘金莲》。

很多中国作家写中国的历史、苦难,或者一些困境的时候,他们实际上用了苦难的表情、忧伤的语言在写。刘震云不是,他用非常幽默的方式写苦难、写困境。我觉得这种反差让我觉得有兴趣。

贾樟柯:李安导演可能发掘过无数的新人,这次选择演员的时候,通过什么方式,怎么样一种指导方法,让他能够进入到角色里面?

李安:男主角是表演系三年级的学生,我们有一天看到他的自拍,邀请他从英国飞过来,读了一两分钟台词,差不多就定下来了。他是一个很天才的演员,当然我对有天分的年轻演员比较敏感。

其实指导他,跟我上次拍少年派的小孩不一样,那是从头教起,没有演过戏的高中生,这是表演系的高材生,本身素质相当高。因为他没有经验,没有东西需要去掉。反而是那些有名的或者有经验的演员,障碍反而比较多。知识障碍,知道的越多障碍越多。

贾樟柯:当初怎么做这个决定?让范冰冰来演?

冯小刚:想到冰冰,有一个死心,12年前合作过《手机》那部电影。我想如果大家一开始不看好的演员,在电影里有很大的转变、改变,是不是更有意思,对我来说更有挑战。

我想她要成为我创作的一部分,她不是一个面具在那,必须跟我的创作思想融合在一起。所以我跟她说,虽然你是女主角,有28个男演员和你一起演戏,但是真正的主角是那28个人。我通过你让大家一个一个认识这些人,这些人共同构成了刘震云写这个小说的社会意义,所以你在这里是一个介绍人。

2、初心与未来|冯小刚:“在电影里,我们是最安全的”

贾樟柯:从《1942》之后,你的创作调整,从过去喜剧之王、贺岁片之王,突然注入很多类型,触及到历史,包括复杂现实,为什么有这样转变?

冯小刚:有一年我自己拍的电视剧、电影,三部都被枪毙了,当时我也不知道怎么办,没有人给我投资,我的片子通过不了。导演不是一个名词,是一个动词,导演得干活,所以我采取了拍贺岁片方式。

因为拍电影,我确实也是赚了很多钱。我在想,我要做点什么,还是要回到我最想做的事上去,所以我开始想,不要再去更多地妥协,应该是自己非常想拍的东西拿出来拍。我想我就是再勤奋,再努力,恐怕也就是六七部电影吧,所以不能再浪费时间。

贾樟柯:李安导演,你作为既在美国工作,又在中国工作,这样对两个电影制作体系非常了解的导演,对这两个市场有什么心得和观察?

李安:美国这部电影做得很僵硬,我借这个片子反讽了,发了几句牢骚,片场制度非常模式化,没有什么活力,做不出什么东西。反而是这边,不光是钱,大家有憧憬,模模糊糊中间觉得有一种自由、一种希望在那个地方,不只是钱,还有对电影这个事情,很宝贵,希望中国电影能够做起来,而且持续健康发展,目前很多不见得是健康的。

贾樟柯:李安导演是在《色戒》之后,一直在拍美国片吗?有没有华语片方面计划,大家希望看到您的华语片?

李安:在动脑筋,希望拍华语片,本来一个拳击片,想把这个《比利·林恩的中场战事》拍好之后再拍。我手上触摸到电影就充实,没有触摸到电影的时候不知道怎么自处。我除了拍电影,大概就是烧烧菜,被太太骂一骂,被数落一下,大概就是这样。

冯小刚:借李安导演电影里的一句话,电影的最后,他们参加完中场秀之后,这些士兵全部回到车上之后,说了大概有一句话的意思就是,原来觉得战场特别危险,现在通过这次,走了这一遭之后,觉得回到战场才是最安全的。这句话给我的印象非常深。我想说的是,我们电影人,我们面对生活复杂的很多人际关系,投资人、宣传等等,我们都是很紧张。我们觉得回到电影里面去,我们是最安全的。

3、技术与创新|李安:“我需要它更真实,更复杂”

贾樟柯:在技术跟内容结合的过程当中,经过了什么样的一些选择和决定?

李安:我在做《少年派》的时候,感觉到用3D视频看跟2D看的时候,演员表情不一样。我需要做调整,我需要它更真实,需要它更复杂。

电影是不是参与进去,这是很大问题。60帧到120帧之间,大概思索了将近一年,到60帧还是在拍电影,超过60帧是什么东西,我说不上来,当然技术上没有问题,最大的难处是我拍的时候看不到,只能看到60帧,只能看到大概只有1K的景象,我不晓得人在哪里。过去很多熟练东西没有了,包括演、拍、打灯。灯需要很大的热量才能看清楚,我对深度的要求,又大了很多。

可是我在技术上没有办法达到,所以只能拍很少、很简单的镜头。拍出来以后,心里没准头,我不晓得观众怎么反应,这样的观影习惯,我们还没有。所以摸着石头过河,对于我来讲重新学走路的过程。

冯小刚:这个小说里面的事、人、台词都特别写实,但是整体看下来,这个故事非常荒谬,全世界都不可能发生,只有在中国发生。所以我要找到一个非常中国的方式拍这个电影。

在这个圆里面看,非常有诗意、意境。但当你决定拍一个圆的画面的时候,慢慢深入进去,就发现所有的细节都变了,构图不能按照传统的构图方式。有一种说法,这个圆更像放大镜看生活,其实不会,其实这个圆里面景别更松了,如果景别特别饱满,是人头特写,特别像望远镜里看人,这个不是我要的,我要它有一种中国画的味道。

还有一个和李安导演不谋而合的地方,光线变化,过去拍电影都是拉反差,希望把影像反差加大,使影像变得更有力度、更精彩。但是这个圆里面,恰恰需要特别灰的、低反差的画面,跟习惯特别不一样。在灰的画面里,将黑的衬底,圆变得有山水画的味道,我可以确定的是,不可能第二次再拍一个圆的电影了。

(本文为娱乐独角兽原创独家稿件,未经授权禁止转载!)

评论