作者:一颗迷妹

11月7日,全国人大常委会以146票赞成、1票反对、8票弃权,通过了中国电影业以及中国文化产业的第一部法律:《电影产业促进法》。

这部开天辟地的法律会产生什么影响呢?——就生意来说,降低了准入门槛,更方便更活跃更多机会发财;就创作而言,尺度并未放宽,甚至略有收紧,分级制并未出台;对明星来讲,德艺双馨正式写入了法律,在中国当演员,比在美国当总统要求还高了。

中国第一部电影法的内容和作用

一言以蔽之,这实际上是一个投资促进法。

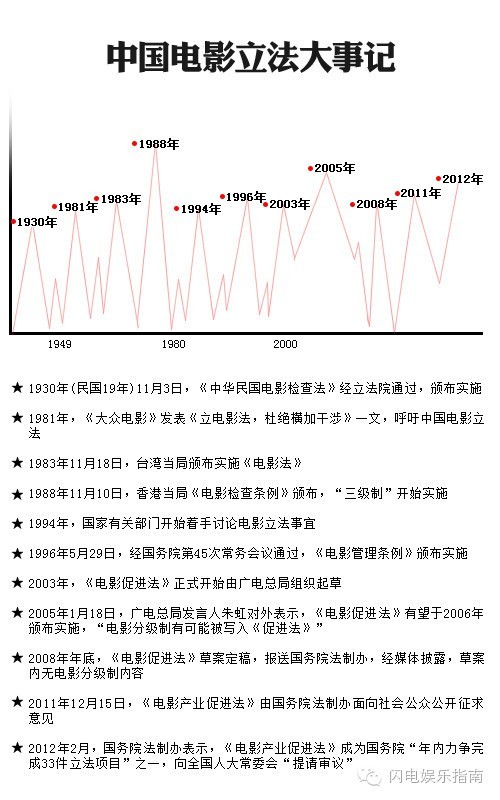

人无规矩不成方圆,国内电影业呼吁出台《电影法》已经喊了多少年,生生从世界电影产业边缘市场,等到了世界票房规模第二的今年。整个过程可见下图:

(时光网图片)

《中华人民共和国电影产业促进法》通过及其过程:

(1)1984年·开始

(2) 2001年-2003年·酝酿

(3) 2004年-2006年·市场回暖 广电部门推动立法

(4) 2007年-2009年·国务院推动立法

(5) 2010年-2013年·立法加速 定名“电影产业促进法”

(6) 2013年-2015年·人大常委会列入计划

(7) 由全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日发布,

(8)自2017年3月1日起施行。

一等就是32年。

那么这一部千呼万唤始出来的《电影法》,解决了业界的疑难困惑,完成了大家的期待了吗?

不好意思,没有。事实上,这部法律几乎只聚焦于产业促进部分,而在其它创作、管理部分并没有什么贡献。

清华大学教授尹鸿参与了立法过程,他解释道,电影立法其实经历了几个阶段。最早广义上的电影法,涉及到了审查、管理、市场准入等内容,但是目前要将这些内容全部装入一部法律之中,时机可能还不成熟,之后改为电影产业的促进法,更多强调怎么帮助电影产业的发展。

比如无论是业界还是观众都非常关心的分级制,在这部法律中毫无诞生的痕迹,而是相反地,将现有的审查制度以法律的形式固定了下来,方便双方的操作和执行。

对业界的利好

既然主要是为了促进产业发展,那我们就来看看具体有哪些条款会利好产业。提前说明,这些条款的适用范围是院线电影,不包括网络电影。

1. 简政放权,激活市场活力

2、取消电影摄制资质许可,降低入门门槛

3、将多项审批事项下放到省级管理部门

4、保障国产片放映时间和排片率,鼓励国产片走出去

5、打击票房造假

6、将电影产业纳入国民经济和社会发展计划

7、实施多项政策保障电影产业发展

8、明确保障公益放映

概括起来有三,一是降低了拍电影的门槛,二是减少了拍摄和发行的行政审批,三是明确了财政、税收、金融等对电影业的扶持政策。

商业上最明显受影响的是投资人,等电影法实施后,想拍电影就变得容易了。具体资质从前《电影摄制许可证》的申请标准“摄制完成过2部以上依法准予公映的电影”,被修改为“具有与所从事的电影摄制活动相适应的人员、资金等条件”。

让更多投资方得以参与,对于市场的壮大和活跃的作用不言而喻。

另一个对新老玩家都有很大影响的是行政审批的简化。找公务员办事难,在我国不分产业童叟无欺,这些年在媒体上听到电影人抱怨审批的复杂与神秘也不是一次两次了。如今电影法规定,降低《电影摄制许可证》的审批层级(由国务院电影主管部门降低为省级电影主管部门);明确《电影摄制许可证》的审批时限(20天);一般题材的电影剧本梗概由之前的审查制改为备案制。

省级主管部门有那么多,各自的诉求不同,有的可能注重“风险”从严审批,有的也许为了促进经济放松审批,投资方自行选择,流动向相对宽松的省份拍摄,这也算是另类的市场资源配置吧。

打击票房造假的条款,则是针对市场这两年的乱象。国内票房蹭蹭蹭上涨,不规范的宣传和竞争手段也层出不穷,现在说XX电影票房多少亿,简直都不敢信了。这样缺乏信用的行业环境迟早出问题。因此建立更严格的行业规范,让不断继续扩大的规模能更健康,更可持续,非常必要。唯一让人不满意的是,票房造假的惩罚措施太轻,“电影院未如实统计销售收入的,由县级人民政府电影主管部门处5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿;情节特别严重的,由原发证机关吊销许可证。”简直吐槽无力啊,咱们谈的是同一种货币吗?

此外,正如韩国著名的”电影振兴法”,中国的电影法也非常强调保护国产电影。

“电影院应当合理安排由境内法人、其他组织所摄制电影的放映场次和时段,并且放映的时长不得低于年放映电影时长总和的三分之二。”

尽管电影业也在WTO的框架内,但在上世纪末的一系列WTO谈判中,以法国为首的部分国家以“文化多样性”为原则,在WTO框架内为电影争取到了“文化例外”待遇,以降低美国电影对本国电影业的冲击。因此各国在电影业上设定限额,扶持本土电影合情合理合法。

韩国电影的崛起,就是从韩国电影法的诞生作为起点。1999年,时任总统金大中的政府对韩国“电影振兴法”作出第二次修订,主要内容:

1、废除电影审查制,转为分级制;

2、以市场为主导,尊重电影产业自律权,成立专门的民间电影管理机构“韩国电影振兴委员会”;

3、严格执行国产电影的银幕配额制;

4、资金上支持,允许和鼓励风险投资进入电影产业。

前两条在我国这一部电影法里很遗憾,没能出现,但后两点是实现了的。不仅保障了银幕配额,而且还明确了鼓励本土电影走出去:鼓励通过互办电影节展、合作拍摄影片、选送优质国产影片参加境外的电影节(展)等方式,进一步提升扩大 中国电影 的知名度和影响力,提升国际地位;明确规定国家应该以多种方式对“走出去”的优秀电影的外语译制给予一定的资金和政策支持,外交、文化、教育等部门也应充分利用各自的对外交流渠道和资源,积极推广优秀国产影片。

配合今年众多国内电影公司的海外收购等动作,接下来的电影公司的国际化布局应该会越来越多。

对创作者和观众的影响

猫眼数据显示,截至11月6日,我国电影市场票房总计394亿元,同比增长4.7%,仅是2015年票房增速的1/10。可以说产业发展进入到了一个瓶颈期。业内也有不少声音,指出仅仅有资本的支持并不足以支撑行业的发展扩张,现在的观众都身经百战,因此眼下需要的是更多好的内容,才能吸引到更多观众。

然而,作为一个内容创作者,这部电影法可能让人不怎么有胃口。

“第二十条摄制电影的法人、其他组织应当将取得的电影公映许可证标识置于电影的片头处;电影放映可能引起未成年人等观众身体或者心理不适的,应当予以提示。

未取得电影公映许可证的电影,不得发行、放映,不得通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络进行传播,不得制作为音像制品;但是,国家另有规定的,从其规定。

第二十一条摄制完成的电影取得电影公映许可证,方可参加电影节(展)。拟参加境外电影节(展)的,送展法人、其他组织应当在该境外电影节(展)举办前,将相关材料报国务院电影主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府电影主管部门备案。”

喜欢拍艺术片的导演们,以后没有龙标(《公映许可证》,俗称为“龙标”)不能参展咯,影展拿奖迂回回国上映的路斩断,不知道贾樟柯导演是怎么想的。

审查VS分级制的争论也以审查的全面获胜告终。唯一的进步是从前审查的标准模糊不公开,而现在明确规定了电影审查应组织专家进行评审,由专家提出评审意见。企业、其他组织对专家评审意见有异议的,可以另行组织专家再次评审。对结果不服的,还可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。列出了审查具体标准,至少大家不用再盲人摸象,揣度圣意了。

另一方面,前文提到,对成片的审查从原来的总局直接审,变成了省级部门先审,总局事后审,保留秋后算账的权力,对于自我审查来说也是大大的促进。

老实讲,分级制度是更成熟的制度,谁会不知道呢,甚至连审查制度也需要分级制,毕竟你要考虑你是为谁在审查,7岁儿童还是30岁青年,没有任何标准是可以统领一切的。但是尽管业界多年来始终呼吁,分级制依旧难产了。

作为影迷,想要看到百花齐放的国产电影,暂时是不用想了,继续回归网络的怀抱?先不要想的那么好。

电影法第二十条规定,未取得电影公映许可证的电影,不得发行、放映,不得通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络进行传播,不得制作为音像制品;但是,国家另有规定的,从其规定。

也就是说,如今各家视频网站上数千部电影,虽然经过正版运动后,几乎都是正规版权交易获得,但其中绝大多数都没有取得过《公映许可证》。也就是说到了明年,《电影促进法》正式实施后,根据法律,这些影片的传播就是违法行为了。会怎么样?不知道。被下架自然是观众和视频网站的巨大损失,有法不依又何尝不是各方更大的损失。

无论如何,讨论了32年、起草了13年的《电影法》,就这样诞生了。或许它最大的意义是象征性的——电影行业得到了国家层级的重视了,终于有法可依了,从人治走向法治,万里长征第一步啊。至于其中具体的内容,或许待到时机成熟,会有更多让大家都满意的政策吧。

评论