作者|谢明宏 编辑|李春晖

作为零点场观影者,先给大家一句最实用的影评:一定要坐中间!

倒不是说坐中间能体味到何等精微之处,只是作为浪费屏幕的先锋、高端洋气的圆形画幅,导演献身艺术之余,实在没考虑到坐旁边观众的感受啊。

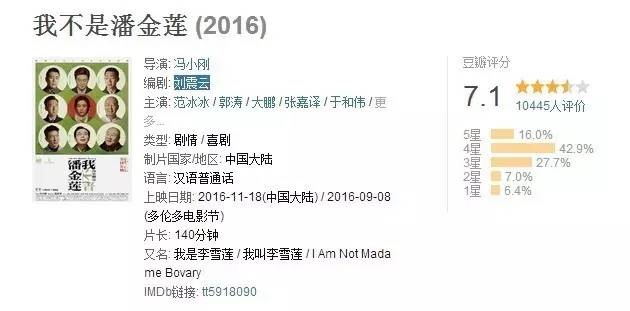

伴随着首映一天时间中,冯小刚怼王健林、王思聪怼冯小刚、冯小刚又怼王思聪……总之大背景是“红颜祸水”叶宁引发万达、华谊互怼,《我不是潘金莲》的观影人数和票房也在不断上涨。截止到11月18日晚11时,猫眼显示票房7000万,豆瓣评分从7.8降到7.1。

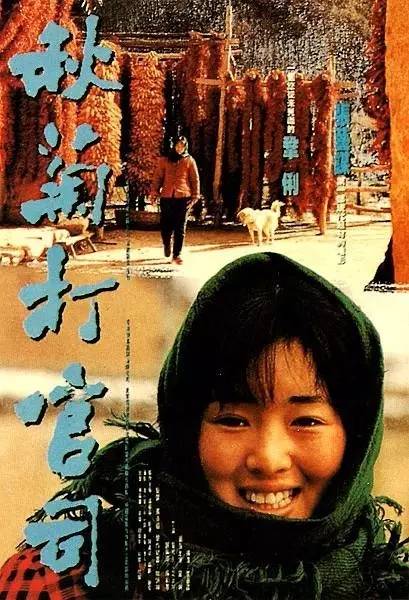

如果用一句话评价这部电影,它更像一出MV版的《秋菊打官司》,MV般的画面精美,MV般的逻辑缺失。

冯小刚和刘震云眼中的女人

刘震云笔下几乎没有美好的女性形象。

沈姓小寡妇之所以倾国倾城,就因为她长了两颗可爱的小虎牙。权倾朝野的太后竟天生一张柿饼脸。其他女人要么剽悍如虎、要么干瘦如柴。他在对这些女性外貌的塑造中,恣意宣泄着他的蔑视与嘲讽。

到了《我不是潘金莲》中的李雪莲,因为不甘心被丈夫称为潘金莲,开始了长达十余年的上访告状之路。除了李雪莲外,其他角色都是一顺溜的男性。

“原来我的小说主人公都是男的,有人说我对女性缺乏了解,但我并没有放弃这种努力。 在现实中做不到,我可以用一本书来接近她。”刘震云这样说。

很显然,这种努力失败了。李雪莲作为刚生完孩子的女人,电影模糊了一个女人的形象和情感,竟让她在月子里像个男人一样满世界毫无顾忌地寻找仇人。

必须承认,相对于刘震云三十余年对其笔下女性所采取的漠视扭曲的情感倾向,冯小刚在电影中还是给予了李雪莲更多有意识的关注与青睐。

但由于故事出发点的逻辑缺失,让人很难对女主角——一个轴人办出的抽风事儿,产生什么理解同情,更别说感同身受了。

冯小刚曾在微博里写道,“据说北方大雪纷飞, 我在婺源拍摄,这儿还是满屏养眼的苍翠,温和的山水,云卷云舒。看着监视器里拍摄的每一帧画面都像深吸了一口氧气。舒坦,自在,心也静如止水。”

虽然电影美如画,但《我不是潘金莲》输《秋菊打官司》的地方,是让人无法赞同的逻辑。

秋菊是因为什么告状?丈夫和村长争执被踢伤要害,无法下地干活。

雪莲是因为什么告状?她无法接受丈夫说她是潘金莲,镇上的法官又葫芦僧乱判案,她心里不服,在抛弃预谋杀人的想法后,决定一级一级的往上告。

秋菊告得理直气壮,雪莲更像无理取闹。

有观众要说了,这是荒诞。你没有看过《儒林外史》《百年孤独》《等待戈多》吗?但荒诞不等于违反所有逻辑的瞎掰。荒诞要触达的,是真实的生存处境和人类情感,而不是满脸的黑人问号,莫名其妙。

国家领导人碰巧过问了李雪莲上访告状的事儿,批评了该省省长,一周后,该省直接下文,一下子撤销了李雪莲状告的市长、县长、县法院院长、县法院“专委”四位官员的职务。

这样的事儿现实会不会发生?撤换一个国家干部为什么没有经过法定程序。

《后汉书·孔融传》:“以今度之,想当然耳。”《我不是潘金莲》处处都是这样想当然的情节。

不少人用荒诞来作为电影的遮羞布,但这种荒诞显然是浅薄的。《我不是潘金莲》的所有人物,都缺乏深入思考的主动性,很难在文学意义上被称为荒诞。如果非要给它冠以荒诞,那也只是现实意义上老百姓司空见惯的荒诞。

在这一个动不动就以荒诞的名号招摇过市的时代,究竟无法掩盖电影内在逻辑的缺环。或者用刘震云自己的话说:一辈子就干一件事———编瞎话。

官场符号“内有的确良”

那些对电影不吝溢美之词的观众,热情地称它为现代《官场现形记》。的确,刘震云是写官场小说的一把好手。

刘震云曾说,如今的官场小说无人能超越自己20年前创作的《官场》。能有这样的自信很好,但《我不是潘金莲》冗长的官话实在太多了。有那么几段,会有从电影院走近大会堂的错觉。

瞎子都能发现电影中官员的名字,都是意有所指的谐音。

大鹏饰演的王公道,一点儿也不公道;张嘉译饰演的市长马文彬,手段辣起来并不文质彬彬;县长郑众,欺上瞒下一点儿也不郑重;张译饰演的贾聪明,的确是个假聪明;赵立新饰演的县长史惟闵,一见到上访的李雪莲就从县政府后门跑了,一点也不为民;省长储敬琏,到底敬不敬廉要打问号;法院院长荀正一,轰走李雪莲肯定不遵循正义。

官名的“高大全”,讽刺的是官场的“伪崇高”。如果往高深的方向说,我们可以讲本书的人名,具有法国著名作家拉伯雷小说《巨人传》人物命名的“高康大”色彩。甚至和红楼梦“甄士隐(真事隐)贾雨村(假语存)”的人名机关一样高妙。

可是《红楼梦》并非所有人名都是谐音暗示,甚至有一些无法一眼看出。一部号称精雕细琢的电影,还似这般贴标签的做法,是否太急迫地想要被观众一眼看出:有影射,好深刻?

四川地区有个“内有的确良”的段子。

说的是1960年代末“的确良”(一种布料)供应非常紧俏,有个市民排队去买“的确良”,轮到他的时候只有一尺布了,售货员问他要不要,他犹豫了一下还是买下了。

买了以后就做了一条内裤,但没法让别人看到,多冤啊。于是他就做了一个牌子,写着:“内有的确良”,挂在外裤上。

好东西不显摆,犹如锦衣夜行。《我不是潘金莲》的官场符号化,正是犯了“内有的确良”的冒进。

当然,不能就此否定电影在反讽官场上的成功。

所有官员的生存都是围绕权力展开的。他们反感李雪莲上访的根本原因,是担心“乌纱帽”不保。

官员们崇拜权力,普遍丧失了自由意志。表面上看起来十分强大,但是却是木偶式的强大,总是被更大的权力所支配着。这也让他们丢掉了基本的人格尊严。我们总是看到刚才还对下级颐指气使的官员,下一幕见到上级后一副奴颜媚骨。

在人大快要闭幕的时候,张嘉译饰演的市长马文彬,对县长郑重说到“官官相卫保乌纱”的感悟。他们边谈,边走过一重又一重的门框,极具象征意义。

乡土中国

信访,古代叫做告御状。衙门口的鼓,不是摆设,就是拿来给平民“击鼓鸣冤”的。

古代人民,洗雪冤屈的方法只有两种:(1)越权上告。(2)自己成为权力的一部分。清末四大奇案之一的杨乃武小白菜案,就是向光绪帝的生父告状,传到慈禧耳中。而窦娥冤,也是在窦娥的父亲科举高中,当了大官才解决的。

有个信访的段子,一在京民工春节回家买不到火车票,遂胸挂一大牌,写着:“我要上访!”立即驶来一辆车,查看其身份证后,不听辩解将其送回老家,中途还管了两顿饭。

电影中,李雪莲也因为年年到人大告状,成了当地信访王,外号小白菜。故事后半段的高潮,就是地方官员竭力阻拦李雪莲进京。

信访的本质,是公民对基层法制的不信任。《我不是潘金莲》,其实勾勒了一个信仰缺失的中国农村。

费孝通在《乡土中国》中开篇即写到:从基层上看去,中国社会是乡土性的。乡土中国是个熟人社会,传统礼俗比现代法制来得真实,不成文的约定俗成比条条款款的纸质文件要更具约束力。

事实上,中国人的生存智慧或道德观念,从来都是跟切身利益纠缠在一起的。换句话说,即便是超越性的精神追求,也是以可兑换的现实利益为前提的。

所谓临时抱佛脚,意即在此。

电影一开始的雨天,李雪莲提着腊肉,拎着香油,上王公道家里,绕一个大圈,就是为表明“论起来咱们是亲戚”。她又是送礼,又是跟王公道套近乎,显然是为办事方便一些。李雪莲钻空子生二胎和拐弯抹角自报家门的方式,正是典型的乡土规则。

等价交换,是乡土功利主义的第一原则。

刚开始肉摊老胡,觉得为了和李雪莲啪啪啪,杀死一个人,是一笔可以接受的买卖。但他要求“先办事,后杀人”。

后来一听还要杀市长、县长等,他便立马反悔,“你觉得我这生意值吗?弄你一回,要杀五个人。”

赵大头和贾聪明勾结,劝李雪莲和自己结婚,使用“美男计”的目的也是:儿子在畜牧局希望转正。

为此,他恬不知耻地将自己与李雪莲的床笫隐私公之于众,来加重筹码的分量。赵大头为了一己私利欺骗李雪莲的感情,更卑鄙地践踏了对方的人格和尊严,已无道德底线可言。

在这里,你几乎看不到一个不讲利益的农民。就连最后李雪莲要自杀,遇见范伟饰演的果农,也说:“你真想死,也帮我做件好事,去对面山坡上,那也是桃林,花也都开着,那是老曹家承包的,他跟我是对头。”

越绕越丰?

加缪在《荒谬和自杀》开篇即写道:“真正严肃的问题只有一个:自杀。而自杀的行动是在内心中默默酝酿着的,犹如酝酿一部伟大的作品。但这个人本身并不觉察。”

主人公李雪莲的自杀是由芝麻到西瓜,由蚂蚁到大象的矛盾积累。

她并没有宏大的不切实际的想法———推翻男权制。她折腾二十年,只为一句话,证明“她不是潘金莲”。

刘震云在题记中即指出“俗话说的好,一个人撒米,一千个人在后边拾,还是拾不干净。”但李雪莲所要申诉的,绝不仅仅是流言带来的毒害,而是对男性话语霸权之下失语状态的反抗。

潘金莲、窦娥、小白菜,都是压在她心头的包袱,也是男性霸权强加给她的标签。当她知道秦玉河的死讯,意味着她生命伦理的崩塌:她永远无法摆脱身上的标签,她的抗争变得毫无意义了。

刘震云被称为“中国最绕的作家”,绕也是诸多刘氏作品的一大特色,借用著名文学评论家白烨的话说,《我不是潘金莲》是“越绕越丰饶”。这种“绕”,或者说是“拧巴”,更是淋漓尽致地体现了社会现实生活“荒诞的困境”。

这次冯小刚比刘震云更绕,圆形画幅,是对制作方和受众的双重考验。

出品方华谊兄弟认为太过于挑战观众,连刘震云也表示反对。刘震云对自己小说的张力非常自信,认为不需要借助特别形式。

冯小刚安抚道,“《我不是潘金莲》小说是非常好的,否则我也不会拍,但是它怎么才能成为冯小刚风格的《我不是潘金莲》,我必须找到我的电影一种表现形式。”

电影的圆、方、长方的画面切换,的确使得本片呈现出了一种异样的美感。更重要的是,类似于京剧中的看脸谱辨忠奸,在家乡就是圆,一上访到北京就是方,最后和县长史惟闵的重遇使用了长方,显示了历经方圆后的开阔:往事如烟,不提也罢。

因为,直到这个时候,巨幕才没有被浪费啊。

永安市的光明县的拐弯镇,有一个叫李雪莲的女子,她的思维很绕,故事很绕,结局却再也不拧巴。

可惜的是,片尾出现的她已不再是李雪莲。我们平时都装龟孙子学武大,可骨子里总喜欢看到武松的戏码。

评论