作者:Jake Kring-Schreifels

编译:邓琳莹

没有哪一项运动比拳击更适合拍电影:自带戏剧冲突、人物动机明确、正邪容易辨别。两个拳击手在高起的舞台上挥舞双拳,在明亮的灯光下供人围观。他们既脆弱又惬意,仅仅以拳头进行对话,打得天昏地暗也都被束缚在拳击台上。每当铃声响起或观众的呼喊到达极限,就到了回合间的休息时间,教练会递上水、海绵、棉签,为拳击手涂抹伤口、用励志故事给他们打气、抚慰他们的自尊心、提意见讲攻略,到休息结束还依依不舍,言犹未尽。

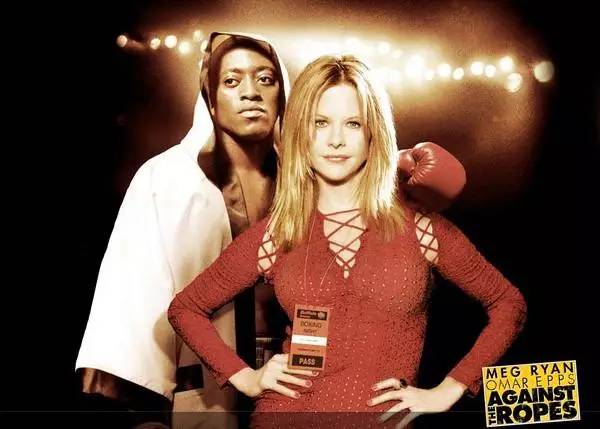

女神搭配拳手,标准好莱坞制造(梅格·瑞恩&欧玛·艾普斯《破网而出》)

在12个回合中,拳击手尽数尝遍喜怒哀乐,身上承受每一下击打都可以抵消一个人生故事,修补一段破碎的往事,最后裁判宣布胜利,逐渐拔高的声音从电视或广播传出,过往一切恩怨都烟消云散了。比赛的作用就是为了让主角历经磨难和艰辛后水到渠成地得到圆满的结局——击倒对手、与爱人拥吻、围上金腰带、高举拳头,激动人心,感人至深,观众已经熟到不能再熟。无怪乎好莱坞对这个题材乐此不疲,就像被打得满脸淤青的拳击手,休息时漱个口又再度上场。

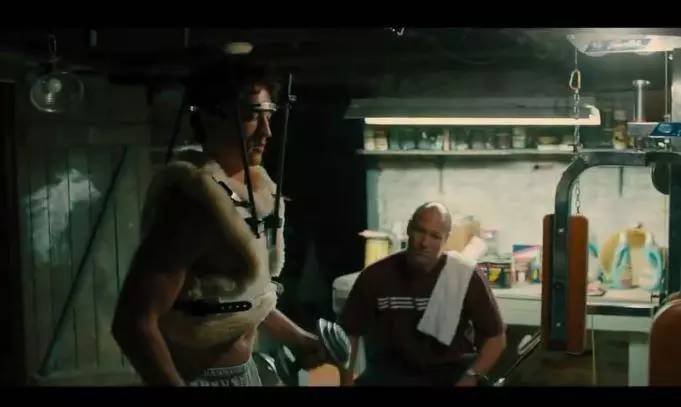

《浴血而战》,好莱坞最近的一部拳击片

关于这个论点,最近一个论据是今年的《浴血而战》,同样是旧瓶装新酒,和它之前的拳击片套路别无二致。故事基于世界冠军维尼·帕西恩扎(Vinny Pazienza)的真实事件改编,听起来就像个传说。导演是本·杨格尔,迈尔斯·特勒扮演帕西恩扎,他脸上的疤痕倒是为他的表演增添了可信度。帕西恩扎曾经为了减重参加锦标赛,腰上裹着保鲜膜骑固定自行车,还上了两节减重课。赢得冠军头衔后,一场车祸几乎将他的颈椎粉碎,不得不动手术安装矫形器,在颅骨钻入四根钢钉。

车祸后帕西恩扎戴着矫形器坚持训练

医生告诉他他可能再也走不了路,但是,往往正是这样的预后会激发拳击手的斗志,激励他走上康复之路。而康复的过程也是一系列眼熟的片段——蓝领家庭,街坊邻居,康复训练,家人围坐在电视前,教练(艾伦·艾克哈特饰)在他身边。但杨格尔尽力把这些片段拍得更有震撼力,他把镜头拉近,特写眼睛、手、眼镜、戒指,并把主观听觉放大——男主角在赛场上遭受致命一击,耳朵发出的轰鸣犹如车祸瞬间不绝刺耳的喇叭声。他在提醒观众,拳击手的力量和荣誉是多么脆弱易逝,而帕西恩扎又是多么迫不及待地想要找回这一切。

《奎迪》反响不错,史泰龙再次出演洛奇,担任奎迪的教练

《浴血而战》是这两年里上映的第四部拳击电影,前面还有今年九月份的《顽石之拳》,一部关于巴拿马著名拳手罗伯特·杜兰的杂乱之作;去年的《奎迪》,一部精彩的《洛奇》衍生作品;以及《铁拳》,杰克·吉伦哈尔饰演一个在酒精和毒品中麻醉自己的前拳王。后面也将来者不断,包括杰米·福克斯饰演的泰森,以及杰瑞米·雷纳饰演的拳王洛奇·马西阿诺。不知情的外人可能会以为拳击运动焕发新生,再次成为美国的主流运动,而好莱坞则是抓住时机,利用社会观看比赛的需求投其所好。然而,事实并非如此。

《铁拳》,不说你能知道这是杰克·吉伦哈尔?

从电视收视率和办公室闲聊的话题都可以看出,综合格斗已经替代了千篇一律的拳击比赛,成为很多人周六晚上定时收看的节目,它更有个性,而且和拳击一样暴力血腥,只不过比赛场地变成了笼子。

然而好莱坞还在不断地消费、讲述同样的故事——一位拳手,两只手套,一位对手。我们不禁要问:为什么拳击电影在60多年后还长拍长有?

拳击运动不像过去那么流行了,拳击电影却还一部接一部地拍着

神话

美国神话研究者约瑟夫·坎贝尔有一个被称为“英雄之旅”的研究,即英雄神话故事往往有这样一个模式:一个男人或女人经历了艰难险阻,最终觅得永恒的源头,得到强大的力量,得以解救天下苍生。乔治·卢卡斯正是基于坎贝尔的理念创作了《星球大战》,而“英雄之旅”至今也依然是无数电影故事的基础大纲之一。

《铁拳男人》里,罗素·克劳为家庭而战

拳击电影很少偏离这个经典的叙事结构:英雄因某个动机离开故乡(比如去打锦标赛),得到贵人指路(教练),经受耐力考验(受伤或受挫),最终天道酬勤(拳王腰带、爱情),荣归故里(字幕滚动)。

《拳击小子》奥兰多·布鲁姆,充满励志色彩

每个拳击手的成功之路都不尽相同,以上顺序往往会被调换打乱,有时还会颠覆一下,比如一开头就是跌落神坛,坚持到底却以失败告终,但也称得上虽败犹荣。然而无一例外的是,就算剧情再老套,结局再不出所料,观众还是无法抵挡这样的故事对泪腺的冲击。

失败者心理

只有在电影做好充分铺垫的情况下,“英雄之旅”的模式才能在情感层面上发挥作用。而铺垫通常从拳手的成长环境开始,这也会直接反映到他在赛场上的表现和心理状态上。我们会不由自主地同情这些斗士,因为他们肩负着工人阶级的重担,他们代表的是被遗忘的草根群体,而这个满面沧桑、满手老茧的群体对他们寄予的希望就是以弱胜强。

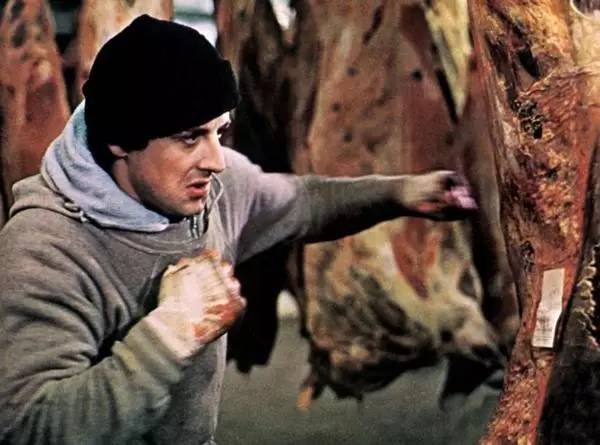

拳击电影里,拳击手多为草根出身,比如洛奇

英雄们是故乡的骄傲,但当他们从小镇来到拉斯维加斯或纽约这样的大城市打比赛,面对更亮的灯光和更大的风险,或多或少都会显得卑微。然而对手尽管看起来威猛可怕,但他们没有悔恨交织的过去,也就缺乏英雄取胜的动力。

没有专业训练器械,洛奇以冻肉为沙包

举一个最明显的例子,洛奇没有最先进的训练器械,他拿冻肉当沙包,没有田径场地,他在街上练冲刺,穿过铁路,穿过市场,领着一帮孩子跑过费城的大街小巷。在这里,努力和决心都会得到重视并最终获得回报。就像大部分失败者,他们在拳击手身上看到了自己,他们都相信,他会在赛场上无坚不摧。

救赎

同样,一场拳击比赛的胜利绝不仅仅只是个人的荣誉,斗士代表的是更大的范围——落难的小镇,大萧条时期的所有阶级,或为独立而战的国家——这其中,胜利就相当于正义,让人们短暂地看到未来的希望。

《因爱之名》,丹尼尔·戴-刘易斯

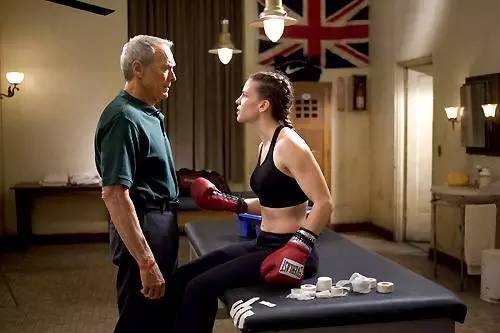

这样的拳击电影可以是政治性质的,比如吉姆·谢里丹的《因爱之名》,片中丹尼尔·戴-刘易斯利用拳击来平息英国和爱尔兰新教与天主教之间剑拔弩张的紧张局面;也可以仅仅关于个人,比如克林特·伊斯特伍德的《百万美元宝贝》,讲述一个父亲在训练一位女拳手的过程中和她产生了父女般的情谊,也渐渐修复了他和女儿冰封已久的感情。

这些电影说明,像拳击这样原始的运动,在身体上增添新伤的同时,也可以在心理上修复旧伤。战斗绝不是为战而战,它是用当下的肉体碰撞和过去的种种做一次了结。谁不渴望在赛场上获得这样的机会?

电影暴力

《斗士》模仿电视转播拍摄手法

“人们都喜欢暴力。”摩根·弗里曼在《百万美元宝贝》里这样说道。而导演们也喜欢拍摄暴力。和其他个人竞技不同,拳击电影要讲究动作编排。在《斗士》中,导演大卫·O·拉塞尔再现了当年HBO的转播,通过电视摄像的手法来拍摄那场比赛。而瑞恩·库格勒则在《奎迪》中采用了更直接的手法,镜头在两个拳手间来回,一整个回合一镜到底。迈克尔·曼在《拳王阿里》中则选择了多角度拍摄,用慢镜头来展现他所崇拜的这位拳手的无影腿和无情拳。

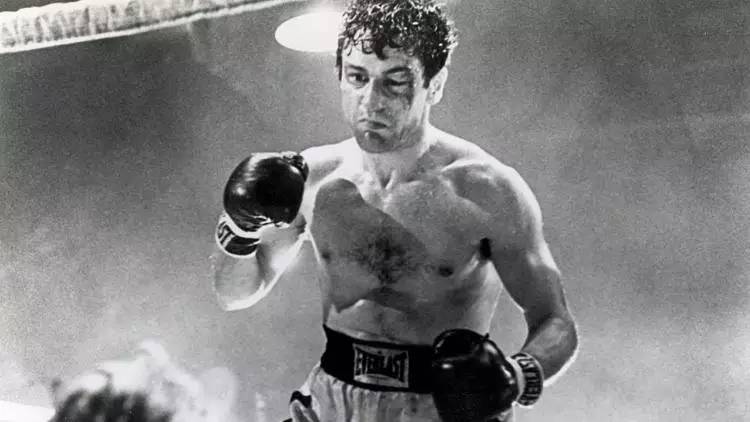

拳击电影里主角经常被打得鼻青脸肿,血污满面,图为罗伯特·德尼罗在《愤怒的公牛》里

除此之外,还有拳击运动中丑陋的美:拳手们挥汗如雨,随地吐痰,鼻血流到嘴唇,再滴落到地面,下巴被击中发出骨裂的声音,牙套被打飞,口水在灯光中闪耀,视线随着粉身碎骨的重击逐渐模糊,或像《浴血而战》里,耳鸣屏蔽了观众的惊呼,听力丧失的恐惧还伴随着突出的眼球和裂开的眉骨,这些通通都能变成艺术。你会情不自禁地移开视线,不忍心直视,却更忍不住不看,因为实在是精彩。

奥斯卡

说演员演拳击手是为了拿奖,此话未免太过分,但可以认为,他们想借此得到更认真的对待,无论是作为演员还是人。

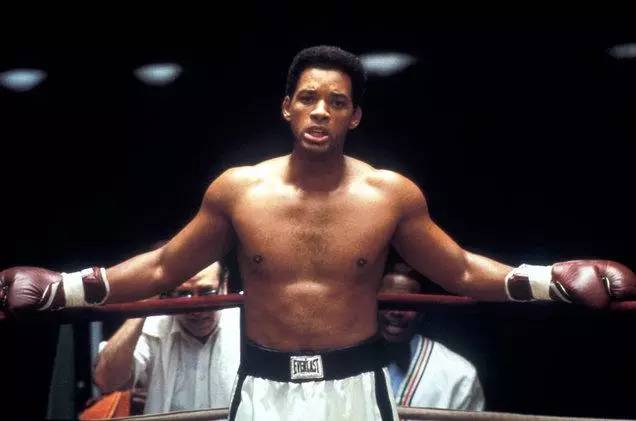

欲演拳手,必先增肌,为演《拳王阿里》,威尔史密斯增重30斤

因为要演拳击手,演员往往要在电影里大量露肉,这就要求他们必须有健美的身形,塑形的过程通常包括肌肉撕裂、减重或增重,无论哪一项都是痛苦无比。吉伦哈尔为演《铁拳》增肌27斤;罗伯特·德尼罗在《愤怒的公牛》几部续集里都要为这个肌肉发达的角色增重54斤。获得奥斯卡提名的拳击片演员们,从约翰·加菲尔德到史泰龙到丹泽尔·华盛顿再到希拉里·斯旺克,无一不是如此。

希拉里·斯旺克凭借《百万美元宝贝》或奥斯卡最佳女主角,她为角色付出了很多

所谓“吃得苦中苦,方为人上人”,能演拳击手的演员都有着非比寻常的强大意志力,值得敬佩。所以,想要更傲人的演艺经历和身材?去健身房吧,戴上手套,准备好纱布。

评论