一

和很多艺术家一样,王晶有过很长时间的迷茫。过去九年间,他曾在十个城市生活过。每当他在一个城市认识了朋友,开始搭建起生活,他就会搬离。漂泊过程中,他变卖或是扔掉了大部分财产。他所拥有的一切,随时可以塌陷进一口行李箱,在厌烦的时候,立刻上路。

在法国游荡时,他尝试写作,他自信观察世界的角度与众不同,但最后他痛苦地发现,文学需要“均衡持续的爆发力”,这不是他的强项。他更擅长积攒、爆发,像炸弹一样。

2009年,王晶回了一次国,给自己买了一台Rollei 35 Classic胶片相机,这是个钛黑色的金属盒子,两个仪表盘对称地分布在镜头的两边,像个可爱的机器人。王晶很喜欢自己的第一台“正经相机”。他的摄影也由此开始。

那年,他长时间地站在卢浮宫里文艺复兴时期的油画边,观察不同颜色、明暗之间悄然的过渡。他不相信这种戏法一样的表现,背后只是灵感和偶然。在他公众号的一篇文章里写下了当时的领悟:“才华、灵感根本不可靠。创作是要靠极其高度的理性,跟产品经理一样的苛刻,和研发中心一样的彻夜工作。”

王晶雇佣了一位暗房师为自己冲印照片,他形容这是一个和他父亲年纪相仿、“热情的巴黎老头”。后来,他一直称呼这位暗房师为“师父”,尽管他并未真的教过王晶。王晶的描述像武侠小说一般,“他在我面前露了两手,让我参悟了四年。”

王晶一直把自己当做艺术家,法国师父不一样,他把自己定义为艺术家的助手,他说,“只有我的手是艺术家的手。”

师父用的黑白照片冲印技术,在法国——这个诞生了现代摄影的国家——已经经历了几代人的传承发展。法国还有很多“师父”那样的暗房师,不过,王晶说,“师父”的技术是他见过最好的。在他的暗房里,王晶亲眼见到那些已经完工、正准备运到各大美术馆和博物馆的布列松、拉蒂格的名作。

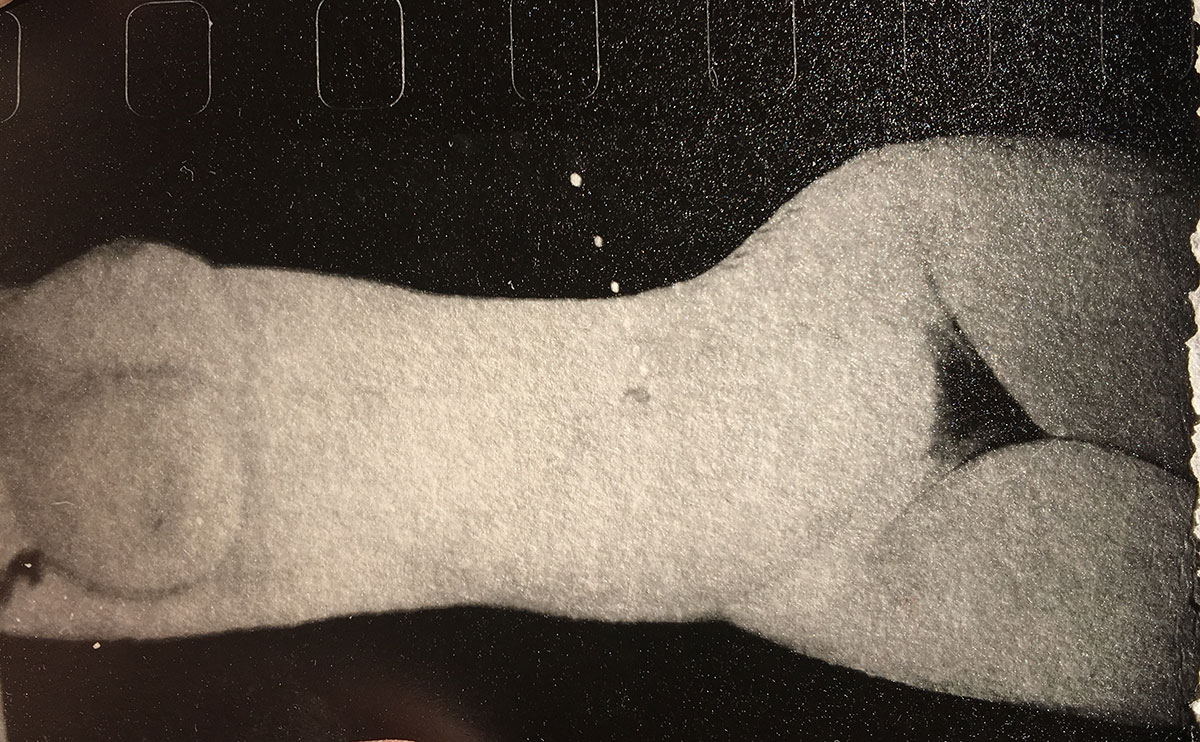

“黑白暗房技术的核心是对灰的控制。”现在的王晶向自己的学生们如此总结当初的感悟。为了让学生更好地理解灰,他在暗房挂了一副黑白绿鬣蜥的照片。光影把蜥蜴的每个鳞片都照亮,肌理隐在了黑暗里。相纸上分子量级的色彩颗粒在每个鳞片上重新排列组合,让每个鳞片都带有某种特有的灰。我一度甚至感觉看到了蜥蜴的绿色和紫色。这是王晶想要的效果,他说:“每一种灰都是独一无二的,也是精心设计的。”

二

王晶的暗房是一个狭长的开间,灯光昏暗,像老旧筒子楼里的走廊。墙边堆满了架子和巨大的金属水槽,中间过人的通道不到两人宽。只有屋子里的人全都坐下,我才能在这间暗房里自由行走。走道尽头的窗户是唯一能照进阳光的地方,但是严严实实贴满了黑色胶带。当王晶关上窗户,我们立刻陷入了彻彻底底的漆黑。刚才的一切仿佛都消失了,只剩下音响里麦当娜的歌声: “I have nothing to hide, like a virgin.”

彻底的黑没有持续几秒钟,王晶拉亮了窗边的那盏红灯。光线非常微弱,我们只能勉强看见彼此的轮廓。这盏灯距离窗前的工作台是标准的1.3米,他说只有这个距离才不会影响相纸的效果,同时又不影响他的工作。像这样的精确数字还有很多。工作台对面的书架上有一台打向天花板的灯,它距离工作台3米。2米长的304不锈钢水槽像来自餐馆厨房,五六只塑料显影盒刚清洗完,湿淋淋但很整齐地摞在角落里。这是显影区也叫污染区,距离工作台是2.4米。

“严肃艺术创作的过程是高度理性,高度标准化的。”这是王晶对我说的第一句话。这间暗房,就是最好的证据。他想在这个逼仄的空间里,建起一种绝对的秩序——像工厂般的标准化流程。

王晶相信,艺术是有对错的,所有标准化的东西就是为了避免艺术上最低级的错误——工艺错误。他扳下放大机的按钮,机子的底部闪出一道蓝色的光,像是正在工作的复印机。光亮会穿过胶片打在桌面的相纸上。这是暗房里最后也是最关键的步骤,决定着最后成片的好坏,所以每一步操作王晶都会更加小心。放大镜的镜头和底片必须保证百分百的平行,且中心要在镜头的光轴上。为了实现这一点,王晶要用到几套平衡尺,一架激光对准仪,甚至还要把这台昂贵的古老设备,通过硕大的钢丝打进钢筋混凝土的墙壁里——这样才能保持绝对的平稳和垂直。这么大费周章,只是为了让相纸上的影像有一道清晰、垂直的边缘。在王晶看来, “这是对的。”

他把暗房艺术形容为在钢丝上的表演,对的表演就是不从钢丝上滑落。

这一切都是他从法国师父那里学来的。在中国,还在严格遵循这样方式对黑白照片进行冲洗和调色的,除了王晶,据说只有一家传统的报社,他们靠给博物馆里的老照片修复来勉强维持。

王晶说:“现代化的暗房技术从未走进过中国,更没有所谓的发展。”

三

2012年,法国师父再也没法调出让王晶满意的灰了。他们就什么是“死灰”发生了激烈的争吵。老人摊开双手,摆出法国人特有的手势,告诉他:“我没法满足你。”

那一年,王晶第一次下暗房。事后他回忆,当时他感觉一切都是偶发的。漂泊是偶发的、到巴黎是偶发的、看画是偶发的、遇见暗房师也是偶发的。命运随机地把他一步一步推进了这间暗房。他试图追本溯源。

手里的胶片记录的是上海大厦。但他无法克制地想到华北平原上他一直试图逃离的家,想到自己的父亲,和悬在父亲头顶上一次一次的核爆。

王晶的父亲曾经是一个原子弹兵。1976年,深陷在冷战漩涡里的中国,加快了核试验进程,在中国北方的空地上进行了三次大规模的核试验——总共有超过500万吨当量的核弹被投放。

那三场核试验,王晶的父亲都在现场。

那年他只有24岁——比2012年初下暗房的王晶还要小——是个来自河南,强壮但无知的年轻人。每次蘑菇云升腾的时候,他要穿着防化服,坐着破烂的吉普车,冲进核爆范围进行尘土采样。那一年距离王晶的出生还有6年,距离他第一次下暗房还有36年。

穿上防化服的士兵看上去就像是老电影里371部队的日本兵。面罩会遮住整张脸,伸出的呼吸管的末端连着一个铁皮箱,里面塞满了过滤纸。这是一名原子弹兵当时拥有的所有防护。

核爆掀起的沙尘会有几百米高,遮天蔽日。王晶问我记不记得,2013年北京有几天雾霾飙到了几千,都破表了。他说:“核爆后的空气就比那样再严重点。”蘑菇云刚一散去,他父亲就要带着几名测试员冲进带有核辐射的扬尘中。他们要做的是急停、下车、采样;急停、下车、采样……每隔一百米,他们就要重复一遍这套他们提前已经训练了一年的动作。几十次的重复才能到达爆心,紧接着又是几十次的重复才能回到出发点。沙尘里的能见度很低,只有几十米,偶尔能看到还在燃烧的人偶和已经烧掉毛的狗。

走进核爆的感受父亲从未提起,但他对王晶说过,那些放射性的尘埃就停留在他的肺里,缓慢地照射着身体细胞。即使将来死了,烧成了骨灰,这些放射物还在,缓慢地照射。叵测的命运变得具象了,成了全家人必须每天面对的恐惧。王晶把那种生活定义为“灾难感”。1982年,王晶出生了,他从父亲那儿继承了这份灾难感。

不同于父母的沉默,在灾难感中成长的王晶,急于看透这个对自己不公的世界。在一篇文章里,他写道:“在成年的过程中,不曾理解过自由、美好这些东西。它不曾存在于我的生活中。”

王晶跟沉默的父母关系一直不好。大学毕业之后,他迅速逃离到了遥远的南方城市,开始了自己的放逐。随着一次一次的搬家,行李越来越少,住得越来越遥远。2007年他住在一个拥有强烈日光的法国南部小城,他抛掉了家庭和国家,毫无牵挂。

关于自由,他在当年的日记里如此写到:

“如果你想要自由,那就得抛弃即将到手的大学文凭,抛弃妈妈,还有依恋。自由给你的将是贫困、鄙视、践踏或者监禁。不要再谈寻找自我:你们的人格只是你们父亲人格的拙劣缩影,或者拙劣反面。这样的自我毫无用处,而且丑陋不堪。自由意味着放弃自我,放弃对布尔乔亚式的生活的向往,随时准备嘲弄一切模仿父亲的人,随时准备抛弃仅有的财产,随时准备在监狱里过上一周或者一年,而不是其他。”

四

2012年,拿着上海大厦的胶卷,王晶想的是自己随波逐流的一生。他感觉大部分时候,他都没有做出选择。但这些没有选择的路又真真切切地造就了如今的自己。从他出生6年前的核爆开始,便是如此。

于是他决定在相纸上制造一场核爆。

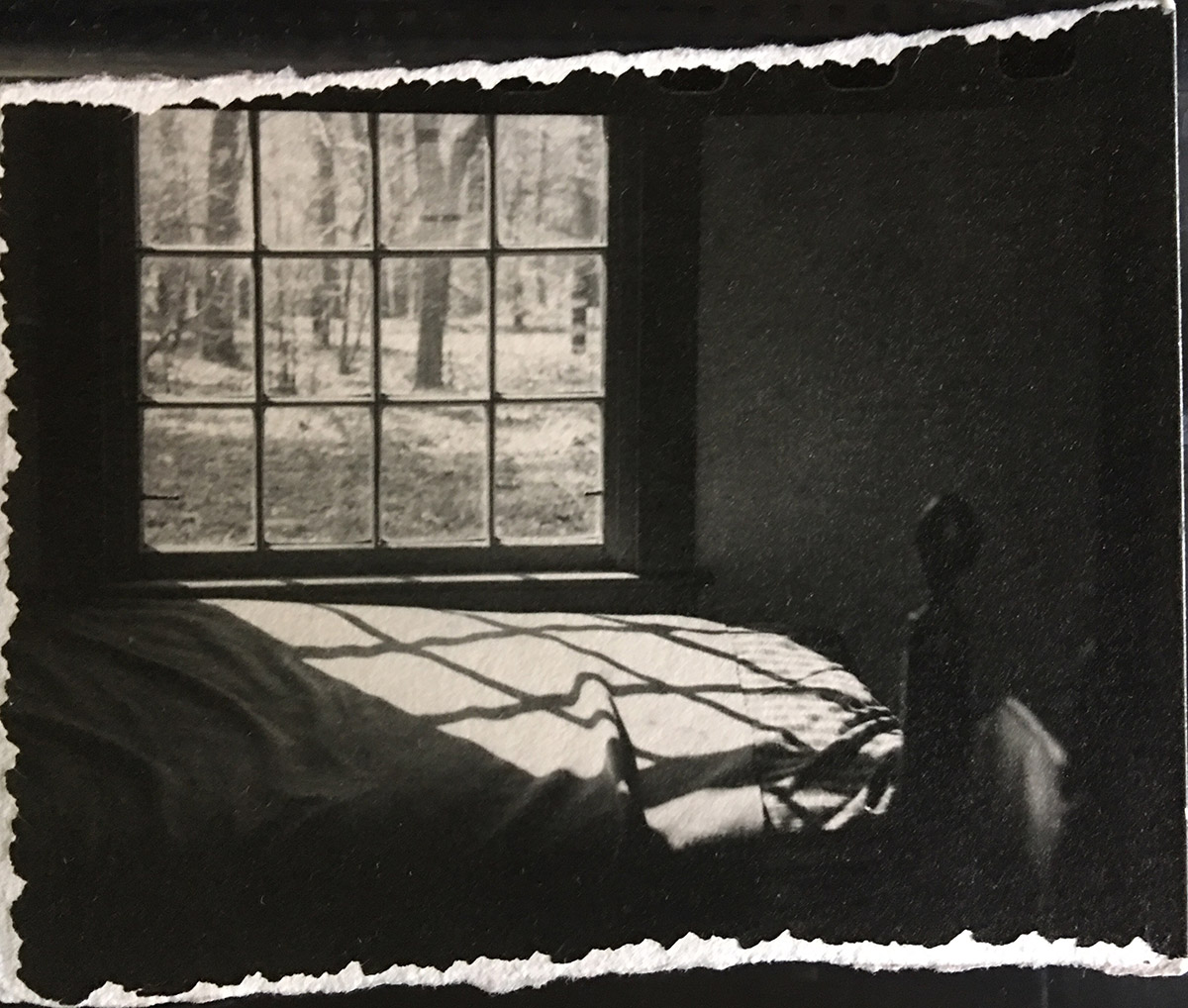

这张照片最后的成品就挂在暗房最高的位置。画面里强烈的黑白对比,让我找不到上海大厦的痕迹。右侧的光亮更明显,像是核爆的中心。光像波纹一样穿透了建筑打亮了画面的左侧。一些或明或暗的线交叉在一起,分割了建筑和天空,像一战无人区的铁丝网,蒙住了这个压抑的世界。

这是他多年来苦苦寻觅的一次发泄。曾经的愤怒、放逐都在这次核爆中,燃烧化成了焦土。

如今王晶定居北京,开起了暗房学校,有几十名自己的学生。他甚至也称呼自己是个创业者,对于如何推广暗房艺术,有很多长远的规划。像是废土之上重建了家园。他很客气,也很安静,总闭着眼睛,微笑地听我的提问。

放大机旁边的电脑里有一份他还在起草的教学大纲。他把目前自己掌握的暗房技术分成了十级。他说一到五级都是关于技术的,六到九级是关于如何认识自己眼里的灰——也就是如何认识自己。提到十级,他笑了,十级是彻底的自由。

他说在暗房的艺术世界里,他已经自由了。

不过,王晶又补充说,“我现在觉得,自由不是结果,还是个过程。十级以后你才发现,又打开了一扇门,一切才刚刚开始。”

— — E N D — —

题图为2012年王晶冲洗的上海大厦。所有照片均为受访者提供。

张锐,爱写稿子的创业者,现居北京。做过项目经理,编辑和翻译。有一家只为普通人写回忆录的工作室;顺手还学Humans of New York采访过500多个 “北京的人”。