宝书

1983年的滕州还叫滕县,我印象里它有一股梧桐叶子的味道。这个印象的由来一定是因为府前路上的两排大梧桐树。府不是贾府也不是荣府,叫这个名是因为县政府就在这条路上,也就是说梧桐树长在了核心上,因此这条路格外肃穆,所以我印象里的梧桐叶子味还带着严肃,和浪漫没关系。不过府前路上也有它的不严肃,这条路的路口有一家音像店叫环球音像,是当时滕县为数不多卖唱片、磁带的地方,老板叫宝书,和我们家有点远亲,论辈份管我爹叫声叔,宝书属于最早一批下海经商的个体户,他的音像店经营得风生水起。

我们家住在县城的北部,离家不远有一条河,本来叫小清河,可常年无人治理散发着恶臭,周围的人都叫它小黑河。梧桐叶子味和发臭的小黑河占据了我童年嗅觉的很大一部分。我爹那时候还没有经商,是一个建筑公司的采购员,在当时算是个吃香的工作,我们家自己盖房子的建筑材料就是占了他工作的便利,这些物资个人是很难买到的。我爹爱赶时髦,我们家那时候有一台日本的三洋收录机,偶尔他会带着我去宝书的店里买磁带(给不给钱我忘了)。深秋的一天午后,我妈冲我爸说,今天游街宝书在车上呢。那年我六岁,上边有个比我大两岁的哥哥,我的小妹妹还没出生。没过多久我开始进入高度紧张状态,迎接马上来临的学生时代。

青蛙

那时候我最好的朋友叫袁浩洋,他的嘴长得很大,所以我叫他青蛙。九十年代的滕县已经改了名字,叫滕州市,县政府改成了市政府。我和青蛙先后辍学,提前进入社会。我俩关系非同一般,不光因为是邻居,很多地方我们都很像,我们的爹都是下海经商的失败者,他有个姐,我有个哥,他不爱学习,我一看书就头痛。凑了点钱后我们俩在府前路路边的梧桐树下摆了个摊儿,卖扎啤和煮花生。一杯扎啤一块五,一盘花生一块钱,卖出去一杯我们一开心就喝两杯。那时我最爱的事情是逛音像店,宝书是什么时候又出现的我不知道,但环球音像一直没有关门,整个九十年代的上半部分我只要挤出点钱就去买磁带和看电影,宝书在的话有时不要我的钱,但他媳妇在时另说。宝书看到我卖扎啤专门过来照顾过一次,我记忆犹新,他喝了一杯扎啤给了我一百块钱,很阔气!

青蛙的爹承包河塘养鱼,挣钱时富得流油,在那个年代我见过最豪华的房子就是青蛙家的客厅,光雕刻着龙凤的大理石柱子就好几根,房顶上是个超级大吊灯,上面的玻璃装饰就像嬴政冕上的玉旒子。人乍富就喜欢挥霍,青蛙的爹爱上了赌博,总是大把大把输钱。一露富就容易出事,后来他爹的河塘遭人下毒,一夜间鱼全部翻了肚皮,青蛙的爹捞出来扔掉重新下鱼苗,好不容易养肥了,下毒的人又来了,青蛙的爹偷偷拉了电网,结果把其中一个下毒的人给电死了,法院要枪毙他,青蛙的妈一边花钱买人命一边陪人家命钱,这么着家底子就没了。青蛙的妈一气之下撞在了客厅的大理石柱子上,没死,据青蛙说血把龙的眼睛都染红了。青蛙他爹的命总算保住了。

卖了几天扎啤后青蛙突然说自己要去参军了。九十年代征兵难,国家开出有利条件鼓励年轻人入伍,那两年光我就送走了五个关系不错的同学去当兵,这些人的家长送走儿子后个个如释重负,他们相信国家会还给他们一个更好的儿子。青蛙走的时候我从滕州市武装部跟着他们的队伍送到火车站,手里还拎着一个录音机,家驹在唱《海阔天空》,音乐的魅力立刻呈现出来,排队的新兵蛋子里有人掉了泪,青蛙却一脸兴奋的样子,我心里有些难过,可想想他闪光的未来也替他高兴,我大声喊,袁浩洋,加油!

镇关东

96年前后我和朋友在滕州开了一家卡拉ok,其实就是一个音乐茶座,客人喝酒点歌,所有人挤在一个大厅里,人多的时候每张桌子只准唱一首,轮流来。宝书的环球音像那时叫环球电器,改卖进口电视机影碟机之类的。我们店里的音响设备都是找他买的,他的进口电器比别人的国产货还便宜,二十五寸索尼大彩电三千块钱,倍儿清楚,全是假货。 我一直认为宝书是我生命中的一个贵人,从他那儿我听到过的歌影响了我后面的人生。那时候我们谈话已经没什么顾忌,我问他八十年代是不是因为卖黄色录像带被抓,他没正面回答,只是说当时和镇关东一起游的街,自己只是个小儿科属于陪绑。他说的镇关东,83年就给枪毙了,是我们那儿的一个地痞头子。不过经过添油加醋提炼升华,他被塑造成了一个行侠仗义劫富济贫的人,和镇关西的形象相差千里。不知道究竟他犯过哪些罪又积过多少德,但毕竟只是一介草莽,在真正的洪水猛兽面前连脖子都不能抬一下。传言说枪毙镇关东时他的一帮兄弟企图过劫刑场,我觉得八成是传言的人造谣。那年严打人心惶惶,大人们总是私下里议论着什么,连我和哥哥在街上玩耍都被勒令提前回家,他们总吓唬我们有人在暗处盯梢呢。

我爹

九十年代的很多时间里我爹都处于失联的状态,有时到年三十儿才回来,呆上几天就又不知去向了。我爹到老了的时候回忆说,当年他决定做生意时一点本钱没有,于是找银行贷款,几十万的债务,突然一天银行和信用社分家要把贷款全部收回去,他只能借私人的钱补,亲戚朋友认识的全借遍了就开始借高利贷,窟窿越补越大。那些日子只要我们家大门一响,我们娘几个都有条件反射,因为全是催债的,公家的还好,就害怕亲戚或黑道上的,前者愧疚后者害怕。1995年,我妈觉得自己的儿子在这样的环境下生活太过委屈,于是给我哥买了张火车票把他送上了火车,十八岁的他开始北漂生活,男儿志在四方,五年后我也跟着来到了北京。现在回头看,我爹压根就不懂做生意。我也一样,我的音乐茶座没到一年就倒闭了。

故事

关于做生意,我们那儿还流传着这么一个故事。刚进入八十年代的时候,有两个精明的南方人坐火车路过滕县,透过车窗隐隐看到远处一座佛塔,其中一个人相传眼睛能看到一些常人看不到的东西,他盯着塔看了一会儿,这时火车刚好停靠滕县车站,于是他便拉着另外一人匆匆下了车。此塔名龙泉塔,始建于什么年代无从考证,有说宋朝便有了。原来塔是建在寺里面的,可那些庙宇佛堂不知道在什么时候都相继毁掉了,只剩下这座高四十多米的佛塔。据说长了火眼金睛的南方人看见塔底部有五个埋藏已久的金佛头。后来滕县的老百姓恨死了他们,宝贝被别人就这么轻易拿走了,最可恨的是自己从来就不知道有这些个宝贝。于是他们开始反击,八九十年代滕县一拨人开皮包公司专门欺诈南方客户,近则江浙远则福建广东,骗钱骗货声名狼藉。故事有多少真实性实在说不好,不过从此滕县生意人的口碑在外面臭了起来。我爹那时候去南方进货,不把全部货款付清没人敢给发货。

再见了友谊

1996年我爹的生意彻底破产,法院封了我们家房子,我们被迫搬出。他们雇了两个拉三轮车的车夫把我们家的东西一件一件往外抬,大门前的那条街堆满了我家的破破烂烂,执行的法官是个女的,她坐在我家的院子里,让法警给她摘葡萄吃,那棵葡萄树被丢弃在院子里从此无人问津。没过多久后的某个晚上,我独自爬进了我们家的院子,让我感到惊讶无比的是满院子的野草早已齐过我腰,我试了几试竟没敢进到那空无一人的房间,一切都已消失。

我和我妈我妹妹开始了居无定所的日子,东过阵子西过阵子,最多的时候一年换租过三次房子。那时候我的音乐茶座也刚刚关张,某天我竟碰到了刚复员的青蛙,他变化很大,说起普通话来,非要拉着我去舞厅。那是舞厅正火的日子,坏学生、小流氓、约马子吊凯子谈对象搞外遇所有人都在那里面。我看着青蛙和陌生的姑娘跳着贴面舞才明白,我们的友谊其实从他参军起就已经不在了。

我想起我和青蛙友谊的建立是因为一碗馄饨。八十年代中期的滕县,物资不匮乏但也算不上丰富,油条五分钱一根儿,豆粥三分钱一碗,我和我哥每人每天早点的定量是两根儿油条一碗粥,每人都是一毛三分钱。可学校门口偏偏来了一个挑着扁担卖馄饨的老头儿,他的馄饨汤里会放一小包自制调料,像味精却不是,出奇的好吃,我至今没吃过能和它媲美的馄饨,那绝不是记忆的味道,那是确确实实的美味。一碗馄饨一毛五,我买不起,青蛙每次都会给我二分钱。冬天的早晨天还没完全亮,我们俩吃完热乎乎的馄饨就成了好朋友。

人在不同的阶段会有不同的朋友陪伴,总有人会突然从你生活中消失,即使他还在那儿,那份感情也只会在回忆时才显得格外真挚。从我的音乐茶座关张到现在二十年过去了,我再没见过宝书和青蛙。前两年我回老家还问起过另外一个同学,袁浩洋现在搞汽车运输,家庭美满。至于宝书,连消息也一点也没有了。

七哥

1997年6月,我在朋友的渔具店里打工,帮客人绑鱼钩,电视正放着柯受良驾车飞越壶口瀑布,我心里有些澎湃,同时为自己的状态感到失落。一个月后,举国同庆的同时,我遇见了我生命中另一个重要的人,孙傧,一个落魄吉他手,一面之后我决定拜师。音乐,我注定和它脱不开关系。孙傧有六个姐姐排行老七(我一直叫他七哥),从小就给溺爱着,十八岁完婚后接了他爹的班在银行工作,天性顽劣的他哪受得了朝九晚五的日子,他迷上了摇滚乐,于是不顾老婆和刚刚出生的儿子,办了停薪留职准备一个人去北京闯荡。老婆岂能容忍他如此狠心,一怒下和他离了婚带着儿子就此离去。单身后的孙傧更潇洒,拿了一笔钱就去了北京,直奔当时刚刚建立的也是唯一的摇滚学校,北京迷迪学校,成了该学校的第一批学员。

两年的学业还没结束孙傧已经快玩腻了,带来的钱早已被挥霍光,他只能和很多当时的摇滚青年一样靠卖打口磁带换些钱来花,穷的时候他睡过桥下,吃喝更是能凑合就凑合,想想在家时生活上的优越简直和现在是天壤之别。北京是很多人的天堂也是很多人的地狱,孙傧最终没能在现实面前站稳脚跟,他背着一把价值不菲的电吉他和一大包卖不出去的打口磁带回到了滕州。

那年正好赶上国家开始实施下岗制,国有企业大规模裁员,孙傧虽是银行部门的职员,但因长期不上班单位不同意他恢复工作。一不做二不休,他一气之下辞了职。他的父亲那时早已去世,年迈多病的老母亲一辈子没工作,只能靠六个出嫁的闺女偶尔救济些钱生活。孙傧没辙了,拿出他的吉他换上琴弦,开始到处张贴小广告,他要关起门来当老师教吉他。我在电线杆子上的小广告里发现了他。

孙傧骨子里的纨绔和朋克一直相互碰撞着,就连在外形打扮上他也是一个矛盾体。比如他会套件脏外套趿拉着鞋顶着一头打绺的头发出门;有时他又西装笔挺,领带打得相当漂亮,领口一尘不染,头发上还打了发蜡。那时候他找了一个小女友,两个人在外面租了一个小院子,小女友的工作是隐蔽性的,拿回来钱他们就一起吃火锅。孙傧在北京时爱上了北京的涮羊肉,回到老家就想吃这一口,那个小院儿经常会飘出羊肉的膻味。我从他那里听到了大量从来没有听过的西方摇滚乐,那感觉太奇妙了。孙傧不是一个好师父,除了我和另外一个半途而废的学生再没收到过学徒,自己的技艺也算不上好,不过对于当时的我来说他就像上帝一样。多年后我从北京回去看他时他依旧没工作,那段时间他疯狂地迷上了跳国标舞。那是一次奇怪的聚会,他当年的小女友做东,当时在场的还有一个穿便衣的警察,他和孙傧根本不认识,那个女的就坐在警察腿上吃了一晚上,我无法形容那个警察的猥琐形象,总之穷极你的想象也勾勒不出一个人在公共场合的下流程度,孙傧那天西装领带吃得从容不迫。

善园

善园一滴水也没有了,只有晚风徐徐吹过。昔日这里是滕州的水上商场,后来成了色情中心,一家挨一家,胭脂红粉墙花路柳,让每个路过的男人都会心动。善园,出自孟子之口,古时他来滕讲学看到民安物阜便称善国也,从此千古流传。没想到千年后这里成了楚馆秦楼,倒是建这个园子之前的名字听起来更契合,滕州人当年管它叫养鱼池。

1997年前后我把从宝书手里买来的彩电、影碟、功放、音响全部卖给了善园里的某家色情场所,换来了一小部分钱和姑娘悦耳的笑声。

前年我回滕州办事路过这里想起了孙傧,我已经好多年没见过他了,他的QQ一直是黑的,手机号也早就成了空号。他家就在善园附近,如今这里是滕州最繁华的街段,整条街成了购物聚集地,行人熙来攘往。我穿过老善园一带,绕来绕去最终找到了孙傧家的旧址,可早换了样,现在全是鳞次栉比的小区楼,打听了多人也没问到只能扫兴而归。

走在滕州的街上我像是一个标准的异乡客,已经辨认不出大部分地方,恰巧耳机里是陈升的《老嬉皮》,特别应景,只不过他是在异乡流浪,我是在故乡迷路。以前的府前路成了商业步行街,两排梧桐树也早不知去向,小清河河岸被改造得有模有样,河水虽没有当年的恶臭,但离清澈透明还有很长的水要流。我想起幼时爱去玩耍的两个地方,鬼屋和新星电影院,决定去转转。于是让朋友开车带我过去,让我想不到的是朋友竟不知道鬼屋在什么地方。

鬼屋

鬼屋其实是老滕县麻风医院旧址,一千三百平方米的西洋楼群,四周用一道大墙把它们与世隔绝。淘气的孩子总是喜欢刺激,越是大人不让去的地方我们越心生向往,八十年代中后期我和青蛙没事就会偷偷跑到那里去玩耍。那时的麻风医院已经停用早就不再收治病人,可仍旧有一些康复后无处可去的老人住在里面的平房区,由于他们都得过麻风病,长得不是面目狰狞就是肢体缺失,看上去极其恐怖。他们很少出现在硕大的园子里,有时能看到三两个老人晒太阳,听到有人进去他们便匆匆消失,给这里又增添了许多阴森感。我和青蛙每次去都害怕碰见他们,可又有一种说不清的东西吸引着我们放了假就往那儿跑,再加上园子里种满了槐树、一座座破败的洋楼,偶尔平房区升起的炊烟,分明就是鬼屋。一直到了很久很久以后,我才知道了这片楼群的故事,当我听完这件真实的故事后无法抹去心里的感动。

清末民初,一个叫罗米阁的传教士漂洋过海来到滕县开布道传福音,之后他在滕县北坛附近购买了大片土地,成立了当时的华北基督教长老会,除此之外他还创办了华北神学院、华北弘道学院、华北孤儿院、华北医院,在当时是有名的“滕县五北”。1910-1920年前后,陆续有一些牧师从美国来到滕县传道,这里面有一位叫道德贞的修女。当时麻风病正肆意猖獗,发病的病人受到莫大的歧视,有的被活活烧死,他们被逼四处流离,很多冻死饿死在山间荒野。道德贞修女见此状后,向美国教会求助,筹到善款成立了孤贫会,同时作为鲁南和苏北地区最大的麻风医院,用来收治病人。1937年战乱后,道德贞在多次收到日本人警告后,不得不回国,临走时她把毕生积蓄拿出来并委托乡绅日后救治病人。一直到解放后很久,这里都在接受麻风病人。文革期间这里成了红卫兵的作战部,可能是害怕那些麻风病人,没过多久他们便撤离了,临走时那些西式洋楼被毁得千疮百孔。

1989年夏的某个周末,空气异常闷热,天上的乌云久久不散,我心里期盼着大雨倾盆可始终没一丝动静。我从青蛙家出来(记不得当时他为何没和我同行)径直跑去了鬼屋。刚进去我就撞见了死人,确切说是一个刚刚死去的人躺在一辆排车上,排车由一个穿白大褂戴着墨镜和口罩的人拉着前行。(那里虽不再做为麻风病人的救治中心,但因为一些患病老人终年住在那里,政府安排了一些看护人)那个拉车人的头低着,他穿过一幢幢小洋楼和槐树林从我身边经过,头始终没有抬一抬。我看到排车上躺着的死人被草席子捆扎着,头露在外面,那是个麻风病人,他脸上没有鼻子只有两个鼻孔。这个镜头从此留在我脑袋里再也忘不掉,不知为何当时我一丝害怕的感觉都没有。回去的路上雷声四起,不一会儿就下起了大雨。那年的雨水有些咸咸的味道。

华北基督教长老会的地契依然在外国传教士的后代手里,多年来无数官商动过那里的主意,但外国友人始终不让步,他们同意政府在那里建造免费使用的公共场所,但禁止一切商业盈利。2004年一场无名大火将那里化为灰烬,大火过后人们纷纷议论究竟这里是个什么地方,百年的恩情啊!也化为灰烬随它去吧.......

鬼屋现在叫弘道公园,复建了当年的小洋楼,免费开放。那天朋友开车带着我过去,恰巧赶上多年难遇的一夜大雪后,我躺在公园里的雪地里不愿离开,风吹得脸上像刀割了一样。

新星电影院

成长中有烦恼,但更多留给我的是开心,比如那些伴随我成长的电影,有的喜有的悲有的无聊有的心跳,它如此吸引我让我流连忘返。滕县新星电影院建于1980年,是当时最大的电影院,和它差不多时期的还有滕县革委礼堂、政府礼堂也放电影,但都没新星影院在我心中的位置重要。童年基本上是我妈带我去,她是个电影狂热分子,那个年代的《大众电影》杂志她一期不落的买。

1982年我妈带着我哥和我在新星电影院里一起看了那部著名的《少林寺》,回去我没有跟着我哥一起练武而是哼起了《牧羊曲》,我不喜欢李连杰,他竟然把牧羊犬给吃了。

我记得看得最早的一部外国电影可能是苏联拍摄的《机组乘务员》,当时不知道这种类型电影叫灾难片,看到最后我被吓坏了,如身临其境。我到现在坐飞机还吓得要命,很大原因是这部电影。

看完《海市蜃楼》后,我跟班里的同学吹牛我在天上看见了大海,差点连我自己都信了。

有一次我妈带着我和堂姐一起看电影,放映的是什么没印象了,影片正演到高潮有人大喊地震了,我妈抓起我和堂姐就往外跑,所有人乱成一团。最后才知道是小流氓搞恶作剧。

还记得《野鹅敢死队》吗?我被队长最后的死感动哭了,不骗你。

大人们的精神世界最后都被现实生活瓦解,九十年代我爹开始经商后,我妈再没看过电影,连《大众电影》杂志也都当废纸卖了。初中时我顺利进入叛逆期,成了一名合格的坏学生,电影院是我和青蛙逃课后最常去的地方,那时我只要弄到钱,除了买磁带就是看电影,没钱就逃票看。新星影院南侧有个大铁门,翻进去就是影院大厅外面的院子,公共厕所设置区,从那里可以直通大厅。大铁门上见身手,“翻墙敢死队”队员在当年那也是一批批的。后来被影院工作人员发现,经常是翻到半截还没跳时他们来个两面夹击,我一直幸免于难,青蛙被抓过,一般是罚款,没钱踢两脚也就给放了。

1990年前后我和青蛙周末去看一部风格诡异的伦理电影《地狱·天堂》,白天的非黄金时段影院里人并不多,加上那是一部晦涩难懂且恐怖的片子,观众稀稀拉拉没几个。我正被电影剧情弄得一头雾水,突然腰间被一个东西抵住了,两个流氓把我和青蛙夹在了中间,抵住我腰的是一把刀。流氓把我们身上为数不多的钱洗劫一空,我俩吓到腿软。被劫反倒成了炫耀的资本,那阵子我常对别人说,你知道那刀子有多长吗?说着还得用手比划,腿软的事当然是缄口不言。

九十年代中期去电影院看电影的人越来越少,昔日影院门前排大队的景观再也看不到了,新星影院濒临倒闭,为了促销影院开始放连播,像录像厅一样,一张票可以看三个片子,不清场随时进,但无论怎样变花招也已无力回天。虽然我对那些嘈杂的录像厅很不屑,可终究难敌电影的诱惑,只能转战到那里,九十年代的香港电影大多都是在录像厅里才能看到。不过电影院始终是个高级的地方,比如谁会把女孩儿约到录像厅呢。1993年我在新星影院的昏暗里把初吻献给了身边的姑娘,并不浪漫,姑娘是大我一年级的学姐,比男生还叛逆,略有口臭。虽然我的初吻不十分理想,但当时的确没心思关注电影的剧情了。

新星电影院拆了,现在叫新星国际影城,在原来的地方重建的。

北上

九十年代后期我和我妈还有我妹妹过着居无定所的日子。我妈单位不景气提前办了内退,退休金也不按时发,我在朋友渔具店帮忙,工资还不够我自己花的,最困难的时候我妈去菜场捡人家卖不出去的剩菜。我除了去孙傧家练琴的时候才开心,他劝我走,说留下就瞎了。我妈看出了我的心思,虽不舍但还是鼓励让我出去闯。儿行千里母担忧,临走前我妈给我包了饺子还炖了鱼,看着我和妹妹吃,不觉她已老泪纵横。我心里其实特别矛盾,可我知道我要离开滕州了,我已经不再喜欢它了。

2000年春,我坐上了去北京的火车,脑子里的前方是比环球音像店还要牛一万倍的音乐天堂,我憧憬着将来。火车上拥挤不堪,乘务员说,花生瓜子八宝粥,声音洪亮。老家离我越来越远,车窗外龙泉塔早被林立的高楼遮挡住,当年南方人北上盗走了宝藏,如今我也北上去寻找我的宝贝理想。我和窗外告别,和我的整个八九十年代告别。

一晃17年过去了,我现在是一个嗓子废掉的三流歌手,此刻我在北京通州租来的房子里回忆往事写下这些,然后戴上口罩去遛狗,红色预警后街上的人比以往还要行色匆忙,连小狗拉完屎也不愿在外面多呆一会儿。这里的空气现在可以杀人,去他妈的宝贝理想,我只想远离这个城市。

— — E N D — —

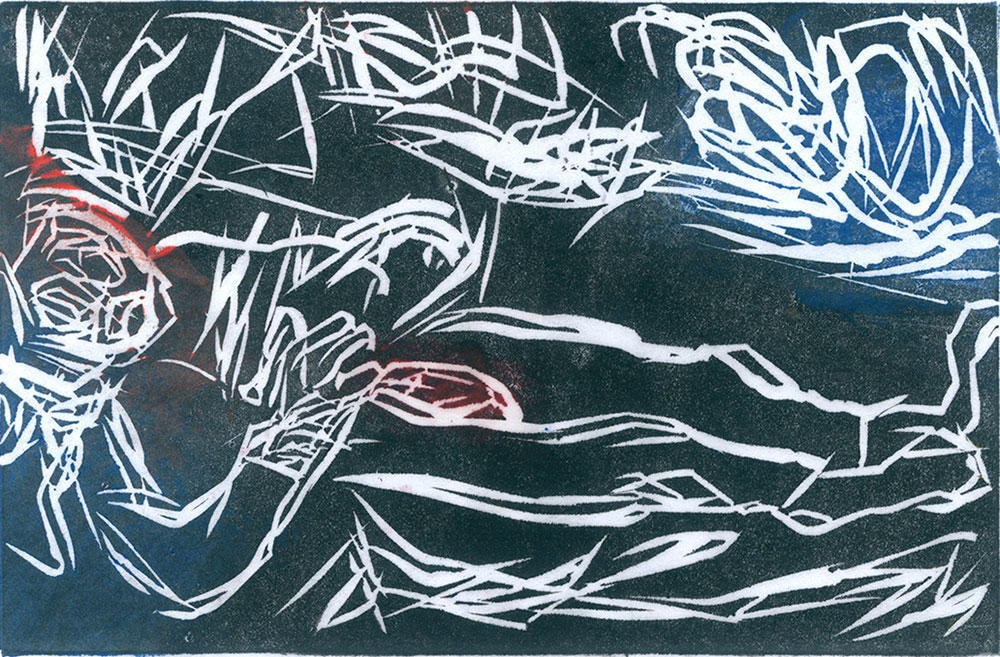

题图:胶板版画《他们的膜拜方式》By 袁玮。

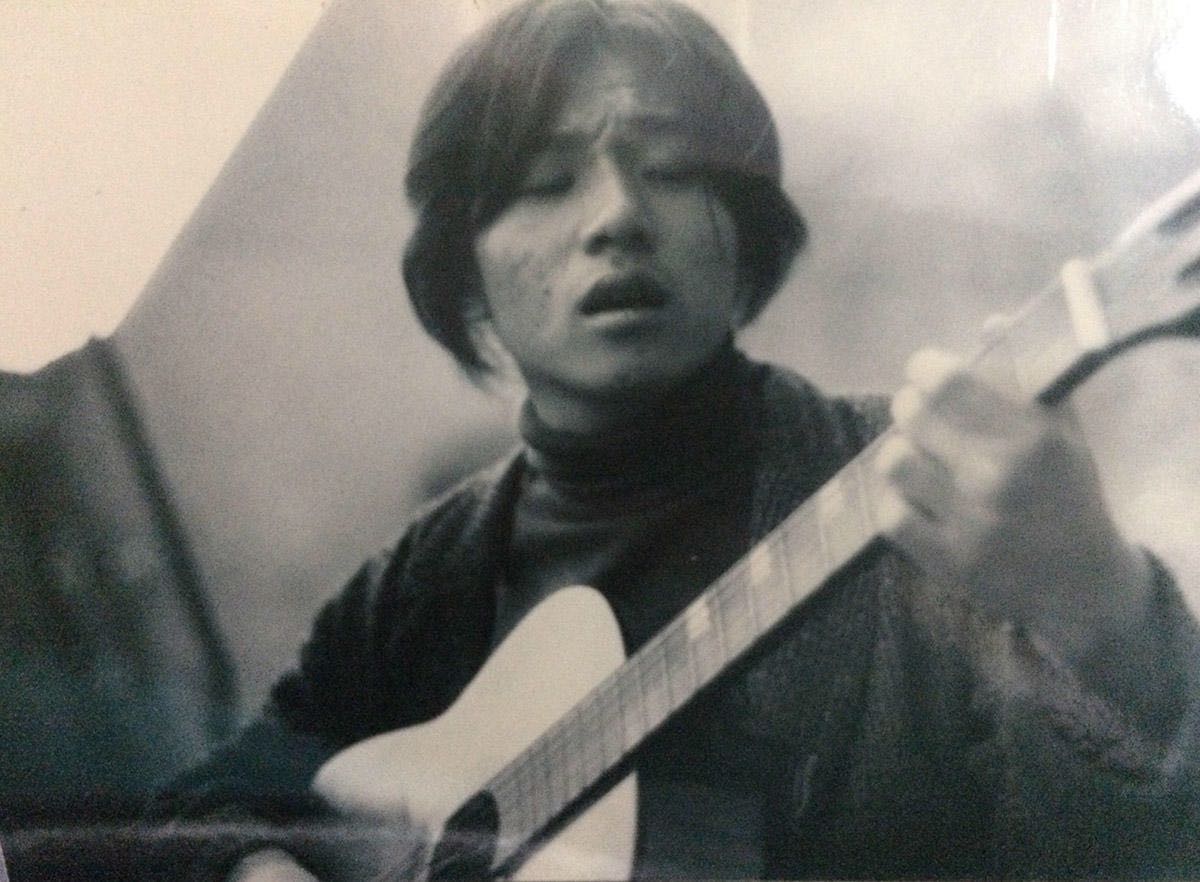

刘2(刘东明),山东人,民谣歌手,现生活在北京。音乐作品:2005年《刘2的把戏》,2009年《根据真人真事改编》,2013年《大地迷藏》,2016年《新编好了歌》。