我丈夫的高中好友曾在冰箱里放了一个人体胎盘。那个胎盘被仔细包好,贴上标签放在密封塑料袋里,就放在一堆鸡腿和冰淇淋盒子中间。这个胎盘是他母亲的,或者说是他弟弟的——我也不知道该怎么界定一个胎盘的归属——孩子们可能会翻到冰箱最里面把它拿出来,甚至拿起来笑着说:“下次埃里克妈妈把炖牛肉端上来的时候可得看仔细了!”

其实,埃里克父母根本就没有把这个胎盘煮来吃的打算。他们曾想把它种在花园的一棵树下来纪念小儿子的出生,但一直没找到时间去实行。这其实很好地总结了人类同类相食的历史:这是一段让人忍不住想要探究的历史,其中最可怕的就是,在迫不得已的情况下,任何人都有可能被迫吃人肉,或者从理论上来说,甚至是吃了人肉而不自知;但一直以来相关故事都比实际证据更加引人注目。

1979年,社会人类学家威廉·阿伦斯在《食人的迷思》(The Man-Eating Myth)一书中,谈到为某些文化所允许的同类相食时说:“相关的传闻、怀疑、恐惧和谴责多不胜数,但是没有足以服人的第一手叙述。”他认为——同类相食一直都被用来形容非工业文明下人类的野蛮行径,但却一直没有确凿的证据——然而其实有一些证据充分的关于“食人习俗”(anthropophagy,因其不含有感情色彩,现在的专家学者们更喜欢用这个词)的实例,比尔·舒特在这个话题上提供了温和的指导。

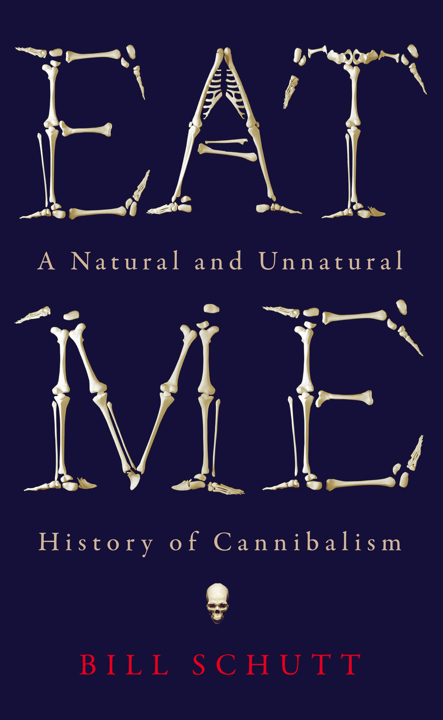

舒特在新作《吃我吧(Eat me)》中并没有回避现有证据中模糊不清的地方,也没有一直纠结于那些毫无事实根据的传说故事:他也没必要这么做,因为这里面已经有大量能够让他引起兴趣、足以愉悦的东西了。

舒特是一名动物学家,他对同类相食的研究也是从动物界开始的(尽管这其中许多案例也被证实为半是虚构半是事实,其中包括螳螂、北极熊和恐龙的饮食习惯等)。很少有人会因为想了解有口孵行为的鱼类或摩门蟋蟀而入手这本书,但舒特在书里告诉我们,同一物种之间相互残食在逻辑上来说有其进化上的缘由在。

至于人类之间的同类相食,过度拥挤和食物短缺是主要原因,并且在这些情况下同类相食被公认为是“从生物学和行为学的角度上都能提前预测的,应对特定的、异乎寻常的压力的手段”。人类同类相食的历史往往被描述成陷入绝境的人们为了不被饿死而绝望挣扎的悲剧故事。

为了了解唐纳探险队(Donner Party)的幸存者们,舒特不惜大老远跑到内华达山脉的山脚下。这个探险队的幸存者们在1846至1847年冬季的几个月里都被困在大雪之中,最终不得不选择吃掉死去同伴的尸体。他还仔细斟酌了与1941年冬天列宁格勒围攻战期间发生的吃人事件相关的证据,这也是另一个“正常人在极端条件里犯下无法言说的罪行”的故事。

同样发人深省的是,欧洲医疗方面的吃人习俗的历史表明,习俗可以抵消反感的情绪。数百年来(甚至,非常偶然地在20世纪早期),欧洲人食用人血、脂肪、骨头和其他身体部位,只因据说它们有各自的治疗属性。

最近,也就是1985年,利用从人类尸体上摘取的脑下垂体制成的生长激素类药物才从英国、美国以及其他地方下架,其原因则是这些药物有可能携带病毒性病原体导致克雅二氏病(一种发生在人类身上的传染性海绵状脑病)。舒特在探讨吃人习俗和神经退行性病变克雅二氏病、牛海绵状脑病和库鲁病(20世纪50年代和60年代在巴布亚新几内亚的人们之间盛行的脑病)之间的联系时,并没有提到“吃人习俗”这一特殊的实例,可能是因为上述提到的那些药物是注射到人体内的,而非内服。

令人吃惊的是,当我们想当然地把吃人肉行为和其他文化相联系时,发现只有当代美国一小部分中产阶级才有吃人体胎盘的传统(作者竟然不知道中国有吃胎盘的传统,编者注)。我丈夫和他朋友在科罗拉多波德长大,这里曾是许多嬉皮士的聚集之地,这绝非偶然。

当然,食用人体器官(比如指甲、鼻涕和母乳)制成的产品与直接吃人的尸体之间存在着本质上的区别,但两者之间的联系却具有一定启发性。因此舒特下定决心在“Your Placenta”创始人Claire Rembis家中尝试人体胎盘,这一项目在德克萨斯兰诺市提供“胎盘封装服务”,并提供其他用胎盘制成的保健品。就像他的书籍一样,这一做法大胆地将“我们”与“他们”之间的界限模糊了,值得赞扬的是,舒特在书的结尾不仅提出了我们为什么会这么做的疑问,同时也提出了,我们为什么不这么做?即使对于同类相食这个令人反感的话题来说,“文化是第一位的”。

(翻译:熊小平)

………………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论