按:庵上村是今山东省安丘市庵上镇政府的驻地,人们习惯上将这座牌坊称作“庵上坊”。来到这里,庵上人就会向你讲起王氏的故事。

其实,这个故事并不新奇。丈夫病亡,寡居的王氏尽心侍奉公婆,最终得到一个节孝两全的名声,这是历代节妇们重复了无数遍的俗套。最后的结局既不喜庆,也不幽默。

在牌坊上,不管是腾跃的蟒,还是盛开的花,几乎所有图像都传达出一种富贵喜庆的气氛。从这种气氛来看,这座牌坊似乎是为其他一些目的而建的,比如祈求长寿与富足,标榜高贵与斯文。无论文字还是图像,都没有具体表现王氏的生平,我们很难从中寻觅到王氏的影子。中国人有很多办法来表现一个人的生平与事功,例如正史中的“列传”,石头上的碑文、墓志铭,以及形形色色的《孝子图》《圣迹图》,唯独在这座牌坊上,我们看不到、读不到王氏的故事。

这到底是谁的牌坊?

本文节选自《庵上坊:口述、文字和图像》(三联书店,2017年1月)

庵上坊

和别的女人一样,从弯腰走进花轿的那一刻起,她的名字就被忘掉了。我们只知道她的娘家姓王,她要嫁的人叫马若愚。以后,在正式的场合和行文中,她将被称作王氏或马王氏;平日里,按照婆家当地的风俗,长者可称她“若愚家里”“老大家里”;即使回到娘家省亲,母亲也不会再叫她的乳名或学名,而是称她“庵上的”——这其实是她婆家所在村子的名字——以表明她已经出嫁。

很多年以后,她那没有名字的名字仍然留在石头上。有两行完全相同的小字,工整而清晰地刻在庵上村一座青石牌坊的两面:

旌表儒童马若愚

妻王氏节孝坊

两行小字之间各有四个正楷大字,东面是“节动天褒”,西面是“贞顺留芳”比起这些文绉绉的字词来说,当地的一句民谣则易懂易记:

天下无二坊,

除了兖州是庵上。

庵上村是今山东省安丘市庵上镇政府的驻地。 也许是这句民谣起了作用,人们习惯上将这座牌坊称作“庵上坊”,而不是“王氏坊”。来到这里,庵上人就会向你讲起王氏的故事。

从前,庵上村有位财主名叫马宣基。马宣基有两个儿子,若愚和若拙。长子马若愚到了该成家的年纪了,经媒妁之言,与诸城北杏村王翰林的千金订了婚。

第二年,马家打算完婚。但到了结婚那天,突然下起了大雨,前来贺喜的亲朋大惊失色。按照当地的风俗,结婚下雨是非常不吉利的。马宣基夫妇认为,新娘一定是被穷神恶鬼附体。他们劝说儿子,必须等到破解之后才能拜堂。新郎新娘被迫待在各自的房间,彼此无法见面。突如其来的打击使马若愚一病不起。这一来,马家更加确信新娘真的给这个家庭带来了厄运,婚礼因此变得遥遥无期。

不久,马若愚病逝。如马家所期待的那样,王氏继续留了下来,以长媳的身份侍奉公婆。十多年后,可怜的王氏也离开了人世。

王家也是高门大户,他们认为此事不可就此了结,便要求马家建一座牌坊来表彰其品行高尚的女儿。这时,马若愚的弟弟马若拙执掌了家门。他敬重嫂子的德行,同时马家大量的地产也使他有足够的信心来修建一座牌坊,因此他答应了王家的要求。但建造牌坊必须得到皇帝的恩准。作为一名翰林,王父有能力与京城取得联系。不久,王翰林果真求来一道圣旨。

圣旨颁布后,马家在各地张榜招募工匠。由于圣旨的压力,当地的石匠没人敢担当此任。最后,自扬州远道而来的李克勤、李克俭兄弟带领着八位徒弟揭了榜。

建造牌坊的工程十分浩大。石材完全依靠人力和畜力运到工地,为铺设运输石材的道路和制作滚木,两处山林被伐光。马家雇用了众多劳力,每天抬出成筐的铜钱支付工钱。多年以后,这座牌坊在李氏兄弟的手下建成了。但马家却因此倾家荡产,其家人甚至不得不靠乞讨度日。

其实,这个故事并不新奇。丈夫病亡,寡居的王氏尽心侍奉公婆,最终得到一个节孝两全的名声,这是历代节妇们重复了无数遍的俗套。最后的结局既不喜庆,也不幽默。

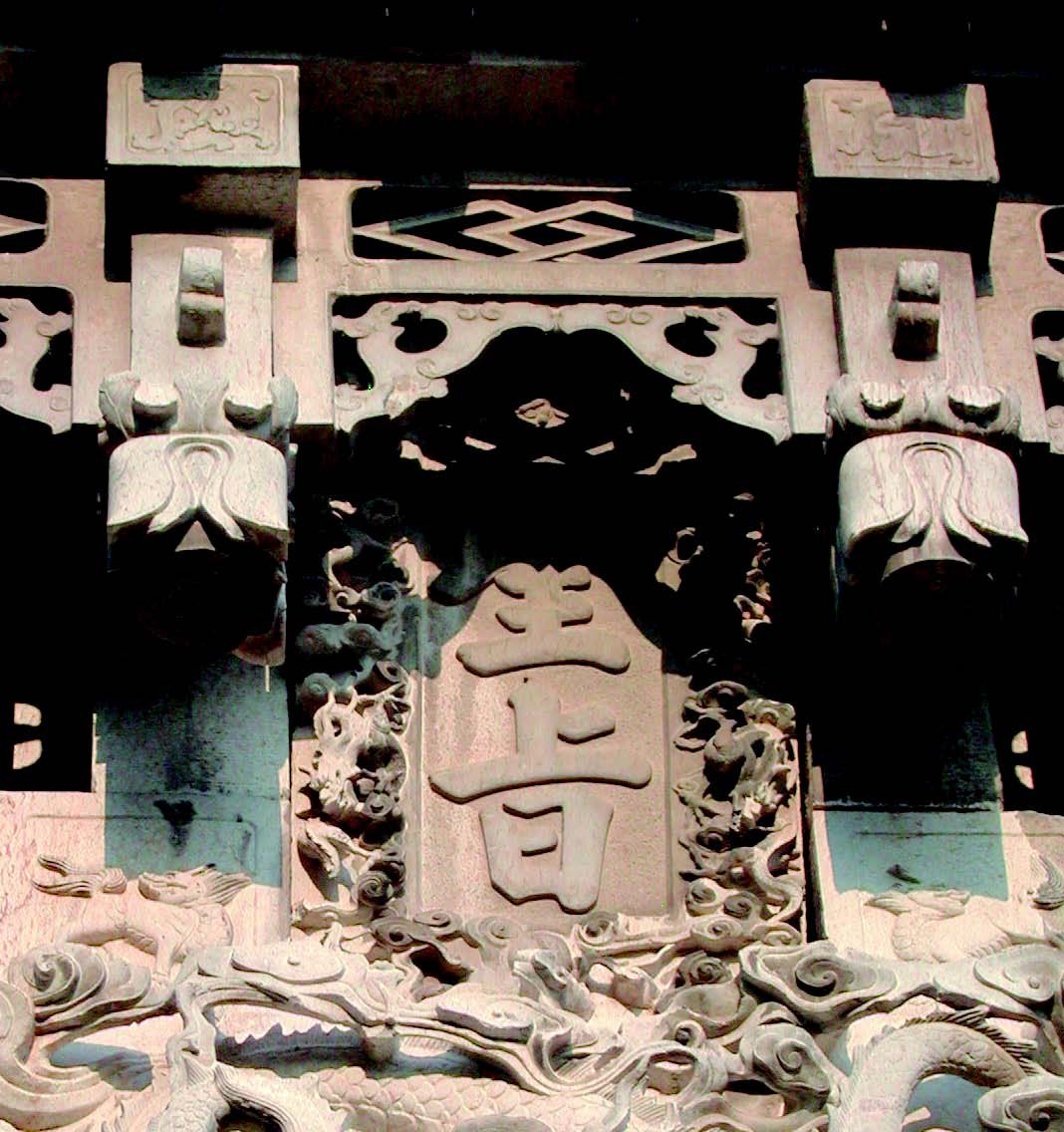

▲ 牌坊上精美的雕刻

在牌坊上,不管是腾跃的蟒,还是盛开的花,几乎所有图像都传达出一种富贵喜庆的气氛。从这种气氛来看,这座牌坊似乎是为其他一些目的而建的,比如祈求长寿与富足,标榜高贵与斯文。无论文字还是图像,都没有具体表现王氏的生平,我们很难从中寻觅到王氏的影子。中国人有很多办法来表现一个人的生平与事功,例如正史中的“列传”,石头上的碑文、墓志铭,以及形形色色的《孝子图》《圣迹图》,唯独在这座牌坊上,我们看不到、读不到王氏的故事。

无论是大家闺秀的绣楼、书房、花园,还是普通农妇的灶间、蚕房,女人的处所哪一种不是私密的、阴柔的空间? 牌坊作为一种敞亮、通透、外向性、公共性的建筑,如何能与妇女的形象联系在一起?

这到底是谁的牌坊?

▲ 龙凤牌“圣旨”二字

在明清时期,牌坊的修建由朝廷统一支配和管理。明洪武二十一年(1388年),太祖降旨修建状元坊以表彰廷试选出的状元,开创了由朝廷批准修建牌坊的先例。

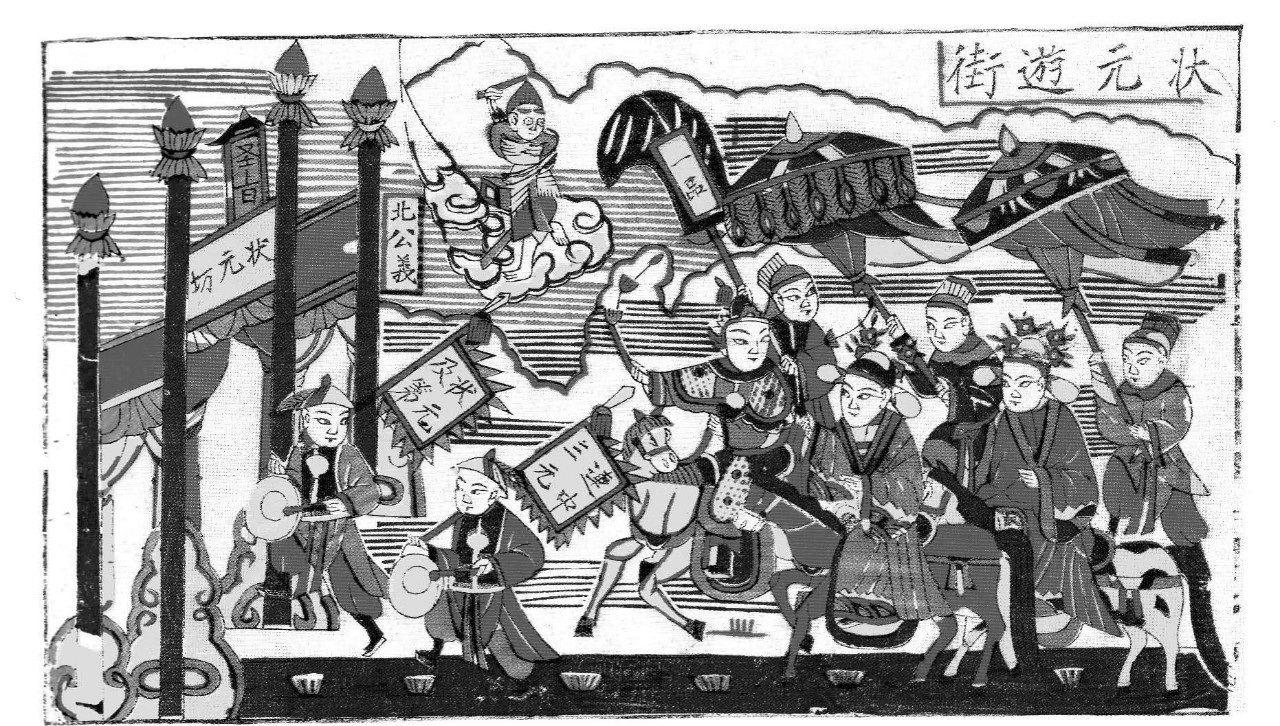

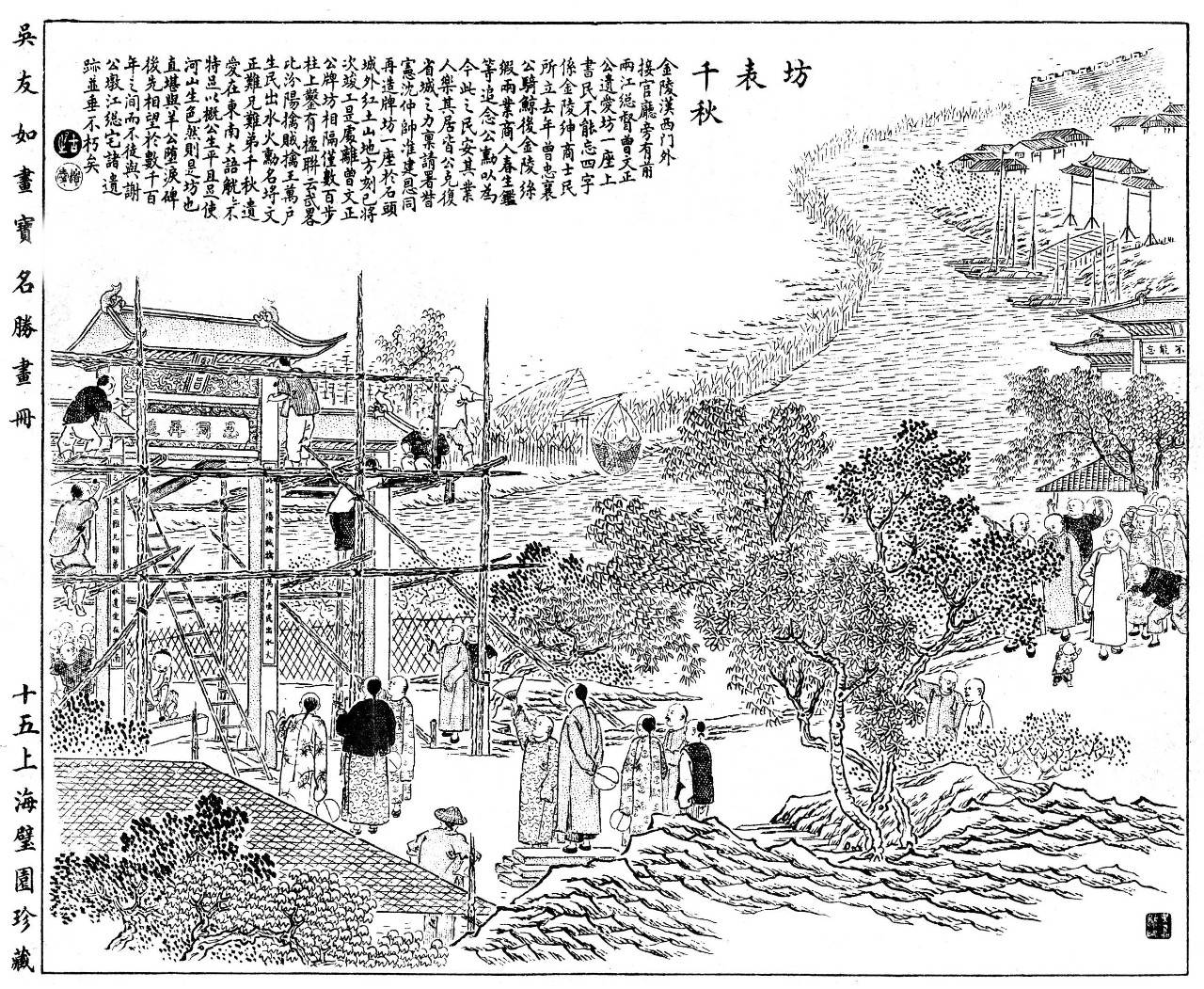

至此,这种特殊的建筑形式便和帝王的恩宠联系在一起,拥有一座牌坊,也就拥有了至高无上的荣光。在清代画家吴友如的笔下,我们可以看到一座受到皇帝恩准的牌坊正在建造时的情景。 而在山东潍坊杨家埠木版年画《状元游街》图中,一位春风得意的状元郎正要从一座高悬着圣旨的状元坊下穿过。

▲ 杨家埠清代年画《状元游街》

除了那些科举考试中的成功者,贞女节妇也可以获准立牌坊。并不是所有的人都能成就惊天动地的“义举”,也不是每个家族都能培养出学问出众同时又有足够运气的读书郎,但是男人的死亡并不罕见,因此贞女节妇也就不难寻找。由政府出面旌表贞节的做法开始于汉代, 这种传统被后世所继承 元大德八年(1304年),政府旌表节妇,根据规定,“诸义夫、节妇、孝子、顺孙,其节行卓异,应旌表者,从所属有司举之,监察御史廉访司察之”。推行这样的制度,无疑宣示着这个非汉族的政权继承了儒家治国的政策。

到了明代,“巡方督学岁上其事。大者赐祠祀,次亦树坊表,乌头绰楔,照耀井闾……其著于实录及郡邑志者,不下万余人,虽间有以文艺显,要之节烈为多”。清代由礼部掌管旌表孝妇、孝女、烈妇、烈女、守节、殉节、未婚守节,在一般的年份中,“岁会而上,都数千人”。康熙六年(1667 年)旌表节妇的规定与元、明两代大致相同,寡妇守节二十年者,即可得到旌表。雍正元年(1723 年)又规定,守节超过四十岁而未到五十岁去世者、守节十五年以上者,也可得到旌表;道光四年(1824 年)又改为守节十年去世者,可予旌表,同治七年(1868 年)进一步把这一年限缩短为六年。

值得注意的是,在明代,各地的牌坊以颂扬当地在科举考试或仕途上成就卓越的人为多,但是到了清代,特别是自18 世纪开始,旌表的焦点转向了节妇贞女。根据《吴县志》载,明时吴县(今江苏苏州)境内共有牌坊一百二十三座,其中科举高官的占九十九座;到了清代,吴县拥有一百一十三座牌坊,其中节孝坊多达九十七座。《镇海县志》的统计同样有趣,浙江镇海县五十座明代牌坊中,高官、科举的占三十四座;与之相比,四十九座清代牌坊中除“孝子坊”“乐善好施坊”外,其余四十七座全为贞女节妇坊。牌坊表彰重心移向贞节烈女,固然和中央的政策有关,同时也可能与官方控制削弱,地方豪族势力膨胀的背景相联系,而这些地方豪强正需要来自朝廷的褒扬以彰显其实力。

▲ 一座正在施工的木结构牌坊

我们无法详细了解安丘在明清两代所立牌坊的具体情况,但各种版本的县志中所见节妇贞女数量的确在不断增加。在万历十七年(1589 年)马文炜主修的《安丘县志》中,烈女节妇被朝廷“旌门”是一县的大事,均记入卷一的“总纪”中,其中有烈女宁氏、游豹妻李氏、都一贯妻王氏、赵东周妻张氏、黄守纪妻高氏、李学颜妻侯氏和马大壮妻李氏等,卷二十六“列女传”又详细地介绍了其中一些人的事迹。在康熙二年(1663 年)王训编修的《续安丘县志》中,节妇贞女受朝廷旌表之事,仍依例列入“总纪”,但其“列女传”所收万历十七年(1589 年)至顺治十八年(1661年)之间的节妇贞女人数已达五十人,而旌表的方式也从下诏建坊、“按院具题,奉旨旌表”“诏旌其闾”“有司表其门”,发展到“申府旌表”、知县“亲拜其门,表曰节烈”“树碑”“扁门”“入庠序”“邑人为立石表墓”“里人为立异室同穴之碑”等五花八门的形式。

到了1914 年印行的马世珍、张柏恒《安邱新志》( 记康熙十六年[1677 年]至道光二十二年[1842 年]事),“列女采访过多,即请旌表者,已不可胜书,不得已,分类书之”。有的研究者提醒我们注意,晚明以来方志中贞节烈女事迹的增多只是问题的一个方面,与此同时,市井中出现了大量专叙床笫之事的色情小说,说明当时世风变化,男女关系正在逐渐松弛。正因为贞女节妇太少,统治者才会大力提倡。

一座牌坊的建立,需要多个前提条件:其一,要有合法的借口;其二,要得到皇帝的恩准;其三,要有足够的钱财。节妇贞女自然可以当作建造牌坊的借口,然而,尽管文化传统、政府政策和社会舆论一再鼓励妇女守节,但是,做一名节妇却不是件容易的事,除了超凡的忍耐,孀妇还要面临种种的困境。首要问题便是经济的困扰。对于那些收入一般的家庭来说,妇女在丈夫死后,就失去了经济上的顶梁柱,这时,即使孀妇有守节的念头,也不具备守节的条件。而婆家往往也希望通过孀妇的改嫁而得到一笔财礼,以摆脱眼前的困境。

道德观念和实际生活的矛盾还会导致行为上的冲突,对于婆家来说,在分家以前,孀妇是他们的负担,而分家后,孀妇的财产又会成为家庭内部其他人觊觎的目标。孀妇也会成为其他男子求婚的对象,在有的贫困地区,甚至存在抢孀的恶习。这些来自家庭内部和外部的压力,使得守节不再是一种纯粹的精神追求,而是一种艰难的命运抗争。但是,如果一个家庭有足够的钱财,这其中的许多问题就会得以化解。一旦这个家庭出现了一位长年守节的节妇,就可以反过来证明这个家庭既有钱又和睦。

除了经济问题,守节有时还需要其他的“资格”。在乾隆五十年八月三日(1785年9月6日)刑科题本婚姻奸情类档案中有一个案例,反映了当事人对于守节资格的看法。据河南河内县三十三岁的村民靳孟山供述,一天,靳路遇一位叫胡宗顺的熟人,胡要替靳在家守节的婶子说媒,改嫁丧妻的李良福。靳声称自己的婶子甘愿守节。胡宗顺说,你们这样的人家,守什么节?靳认为胡恶语欺人,彼此争吵起来,靳以随身携带的刀子将胡杀死。在这个案例中,靳认为胡出言不逊,并不只是因为靳家的贫穷,而是认为其家风、名声、地位与节妇的荣誉不能相配。可见,一位闻名乡里的节妇,自然也是其门风和名望的“人证”。

▲ 点石斋画报

当节妇以极大的毅力摆平各种矛盾,在家族内部获得了一致的认可后,其事迹要由乡邻、族长、地方官,或当地的“仁人君子”以及在外地做官的同乡出面上报,再由督抚与学臣共同核实,最后由礼部题请旌表。这种上报过程极其漫长和繁琐,要时时面对各级官僚的傲慢与贪婪。这期间,银子是少不了要花费的,安丘《秦氏族约》则规定:“一族中有忠孝节义无力请旌者,皆以公费为之。”内部所筹集的钱款。安徽歙县徽州盐商一份筹建牌坊的资料,清楚地说明了这类钱款的去向:

由学备文移县转府申详藩宪及院宪,共额费元银五拾五两

内老师计额元拾贰两

学胥计元八两

县礼房额元六两

府礼房额元四两

布政司房额元七两

院房额元拾八两

倘由部报饬县印结,约额费元拾两之间

系老师处约在八两

县、府礼房各一两

藩、院房无额费,县、府礼房均可承办

在这份账单中,打点从县学到院房各级衙门的费用多达五十五两银子。

并不是所有节妇的事迹都能呈达到朝廷,许多家族为了鼓励孀妇守节,族规中规定族长有申请建坊的义务,但同时也补充说,如果无法与朝廷建立联系,则退而求其次,只将其事迹记入家谱。因此,申请建坊的过程,也是对一个家庭财力和社会活动能力的考验。

每年上呈到朝廷的烈女节妇多达数千人,被批准建坊的可能只是其中的一部分。影响选择的因素很多,如“妻以夫贵,母以子荣”就是其中一个重要的原则。除了家族的影响力外,节妇贞女们的事迹是否富有戏剧性也相当重要,考虑到这种旌表手段的宣传作用,那种最为离奇煽情的故事最容易被选中。如乾隆四十八年四月十日(1783 年5 月10 日)的刑科题本婚姻奸情类档案中有一条说,江西庐江县汪朝献的妻子王氏在与一位男子交谈时,被对方趁机捏了一下手,汪王氏因羞愤而自缢。会审的官员认为,汪王氏捐躯明志,节烈可嘉,于是被批准建坊。

在这个今天看来至多属于性骚扰的案件中,汪王氏因为以死相抗,使得事件极富感染力,这样的案例自然更会得到社会的关注。这种选择也容易产生一些负面影响,节妇们会以这些被旌表的人为榜样,模仿那些惨烈却不再具有任何创意的行动,例如,在各种文献中,节妇尝粪、割肉、毁容、断指、挖目等惨剧会一再上演,而向壁虚构、瞒天过海的勾当也自然不可避免。

在大部分情况下,这些民间的琐事是无须皇帝逐一御览的,因此,高悬在每一座牌坊上的圣旨,其实是以皇帝的名义由礼部“批发”的。按照清朝的规定,获准建坊后,要拨发三十两“建坊银”,由其家族出面组织修建。拨发三十两银子是一个通例,如中举者的建坊银也是三十两。对于建造一座牌坊来说,这点钱显然只是一种象征,远不及前面所列的打点各级官员的费用。于是有的中举仕子干脆拿这笔钱去孝敬主考官,而不是建牌坊。面对这样尴尬的局面,雍正皇帝想出了一个折中的办法,他命令“地方公所设立祠宇,将前后忠孝节义之人,俱标姓氏于其中,已故者则设牌位于祠中祭祀,用以阐幽光而垂永久”。

这道谕旨显然也在山东起了作用,嘉庆《山东通志》记:

经礼部议覆行,令直省州县分别男女,每处各建二祠,一为忠义孝悌祠,建学宫内,祠门内立石碑,将前后忠义孝悌之人刊刻姓氏于其上,已故者设立牌位;一为节孝祠,另择地营建,祠门外建大坊一座,将前后节孝妇女标题姓氏于其上,已故者设立牌位。每岁春秋二次致祭,祭品同名宦、乡贤二祠。

道光二十二年(1842 年),在安丘城东门里为“贫苦节烈无力请旌者,合建一坊于节孝祠东旷”,名曰“节烈合坊”,“共四百余名贫苦节烈咸得旌表”。这种牌坊的钱财似乎要由多方筹集,在安丘节烈合坊的建造中,身董其事的官员需要“出资任劳” 。最令人惊异的是安徽歙县徽城光绪年间的一座牌坊,其额枋上镌有“徽州府属孝贞节烈六万五千零七十八名口”等大字,应是旌表人数最多的牌坊。这座由地方官出资兴建的牌坊用砖砌成,也是最为寒酸的一例。

只有那些拥有足够财产的人家,才有能力建造属于自己家的牌坊。在《点石斋画报》中,我们可以看到一个家庭实现了最后的梦想。迎接“钦旌孝行”匾的队伍刚刚到达该家的门前,其后盖扇联翩,鼓乐齐鸣,引来乡里百姓羡慕的目光。画家似乎故意将在不同时间发生的事件画在同一幅画中,在迎匾队伍到达的同时,一座四柱出头式的牌坊已经建成,牌坊上悬挂着写有“圣旨”二字的龙凤牌和“万古贞珉”四个大字的横匾。无论“钦旌孝行”,还是“万古贞珉”,都切中表彰节妇的主题,也许就像庵上坊的“节动天褒”“贞顺留芳”那样,它们本来就是同一块匾的两个面。

▲ “节动天褒”、“贞顺留芳”,可以用在任何一位节妇身上

在建造牌坊的各个环节中,家族的钱财和势力是一个贯穿始终的因素。许多高门大户缺乏在科举或仕途上成功的才能,却有足够的财力让孀妇继续留在家族中,并以她的名义向朝廷申请立坊旌表。也正因为如此,这些富家大户才有可能通过修建牌坊来炫耀他们在当地的显赫地位,而那个可怜的节妇不过是一个幌子而已。修建牌坊的真实动机是为整个家族涂脂抹粉,而不是给那位苦命的女子树碑立传。清人俞正燮(1775 — 1840)《癸巳类稿》中收录的一首诗对此言之甚明:

闽风生女半不举,长大期之作烈女。

婿死无端女亦亡,鸩酒在尊绳在梁。

女儿贪生奈逼迫,断肠幽怨填胸臆。

族人欢笑女儿死,请旌藉以传姓氏。

三丈华表朝树门,夜闻新鬼求返魂。

说到这里,我们或可明白庵上马家牌坊所潜含的中心意旨到底是什么。高悬在正楼上的“圣旨”只代表一种批发出的皇恩,而没有具体的内容。假如下面“节动天褒”“贞顺留芳”有可能是圣旨“正文”的话,充其量也只是一种套话,可以用在任何一名节妇身上。其实,要向地方官府和乡里百姓明确宣告马家势力通天,只“圣旨”两字便足矣。既然如此,又有什么必要将王氏的事迹一五一十地刻在牌坊上呢?

这时,一座贞节牌坊就不再是一位妇女的传记,也不是她个人的纪念碑,而是炫耀家族势力的舞台。就像我们在《点石斋画报》看到的《孝妇旌门》一图,如果不去仔细阅读作者在这幅画旁边题写的长篇文字,我们就无法得知这座牌坊所要旌表的节妇的事迹,人们眼里所看到的,只有这个家族的荣耀。

对于王氏来说,她在牌坊上缺席的遗憾已被表面精巧的装饰所遮蔽,那些纷繁的图画吸引了公众的目光,但同时又将个人的私密深深隐藏起来,这一戏剧性的差异恰恰是牌坊耐人寻味的地方。然而,牌坊的存在就是为了“纪念”,所以它还是断然指向了一个不曾言说的故事。牌坊醒目地矗立在公共广场或通衢大道上,对于其背后的故事来说,它本身就是一位永久的提示者。这个故事没有像《点石斋画报》上那样被记载在牌坊的旁边,而是躲藏在沉重而神秘的帷幕后面;另一方面,一些新故事又被不断编织出来,坚硬而沉默的青石反倒成了停泊这些新故事的港湾。

《庵上坊:口述、文字和图像》 郑岩 汪悦进 著

生活·读书·新知三联书店 2017年1月

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:三联书店三联书情

原标题:美术史中失踪的无名贞妇

评论