灵魂照相术(Spirit photography)源于西方,是美国摄影师威廉·穆勒在1860年代所首创。灵魂照相术的兴起,与摄影技术的产生以及美国南北战争有关联,通过“灵魂照相”,多少能缓解一些丧亲者的悲痛情绪。伍廷芳把灵魂照相介绍进中国,在社会上引起了广泛的关注,许多报刊上也刊载了一些国内外的灵魂照相片。徐班侯的灵魂照相,是中国首次进行的灵魂照相活动,此后,上海盛德坛和北京悟善社都进行过多次的灵魂照相。对于灵魂照相,自其出现之日起,就有人进行怀疑和揭秘。在中国,亦有不少人批评灵魂照相的欺骗性及其惑众盈利的动机。随着新文化运动的兴起,上海灵学会及盛德坛等成为新文化阵营批判的主要对象,灵魂照相也在这样的背景中渐趋消歇。

1

西洋灵魂照相术的产生

1918年,温州人徐班侯遭遇船难,其家人通过扶乩为其夫妇之灵魂进行摄影,照片一经公布,遂在社会上引起极大轰动。在徐班侯灵魂显相后,“谈者皆叹奇事,然则不知其然也。”之所以“不知其然”,概因灵魂照相是此前未有的“新技术”。摄影术是由西方传入的“新技术”,扶乩是中国传统的方术之一,利用乩坛进行灵魂照相,是传统形式和“新技术”的结合,且因为照片的形式对民众的视觉冲击很大,一时间灵魂照相成为社会上议论的热门话题。因此事件之影响,各地有关灵魂摄影的活动也开始红火起来,特别是各地的乩坛常常用灵魂摄影作为吸引人们注意的重要手段。

中国近现代的许多读书人都曾提到西方的灵魂照相术,如林纾在《畏庐琐记》中曾对西洋“为鬼拍照”做过描述:

西人好奇,必欲洞见鬼状。巴黎有讲神学者十余人,闻某处有凶宅,鬼物时时出没其间,则各挟一照相器,跧伏楼上。一闻声响,即争起以电光四射,各得一片,明日视之,模糊咸有鬼影,或见半身,或但得一头,状皆狞丑可怖,即少年女鬼,亦凶惨无媚态也。

后来也有人指出,“箕坛以西洋法所摄者也,谓能符召其神,而摄其容。”

照相术诞生后,摄影师在处理胶片时,经常会遇到一些无法用正常光学原理解释的现象,最显著的现象是在被拍的人像旁出现了一个新的人的影像,一般来说这一“多余者”的影像都比较模糊。“多余者”形象经常是被拍者已故的亲友,故这种成像方式被称为“灵魂照相”。成像的情况有两种,一是被拍者在照片冲洗出来之前是不自知的;另一种情况是失去亲属者去寻求摄影师的帮助,请其为自己已去世的亲属进行灵魂照相。后一种情况在诸多灵魂照相活动中占有较大的比例。在照相术流行之前,生前留影,供后人缅怀,是难以实现的事。照相术发明之后,是否可以通过照相术为已逝者照相,成了很多人的期待。灵魂照相可说是应运而生,既满足了人们思念已故亲友的感情,又赢取了相应的利益。

灵魂照相术(Spirit photography)源于西方,是美国摄影师威廉·穆勒(William H.Mumler,1832-1884)在1860年代所首创。《中国摄影学会画报》1925年第10期曾刊载《灵魂照相之发明者》,详述其事:

世人对于灵魂照相,每肆讥评,目为容易制作之模拟品。殊不知模拟虽易,而防止之法更多。世固有摄影家行其诈术以愚人者,然亦未可一概而论。苟加以考究,其中亦颇有真实不妄者,足供哲理上之讨论。所谓灵魂照相者,实始于美国纽约市之摄影家麻姆拉(Mumler)。麻氏于从事营业时,曾屡于普通照片中摄得鬼影,即用以发卖,竟大获利。卒犯诈欺取财之慊,为有司捕缚,置于未决之狱,经长时间之裁判,结果以诈伪证据不充足,遂得释。由是反对幽灵写真确实之事,乃大喧传于欧美。更有著名之摄影家,行其证验之手续于麻氏。先由摄影专门家司礼(Slee)氏者,于麻氏撮取鬼影时,加以审慎之监察,认麻氏摄影机械及材料,并无何种异常之点。而乾片上竟有鬼影现出。第二次麻氏往访司礼,并不自携摄影器具,即假司氏摄影器复撮得一极明显之鬼影。当时并得积有二十八年摄影经验之老照相师卡尼伊(Mr. Gurney)在场为之立证。且施以严密之试验,证明麻氏撮摄方法,绝无何等诈伪之术发现。复有布鲁克林(Brooklyns)之摄影家昔微儿(Mr. Salver),亦经数度之考验,愿为麻氏作证。于是此三著名之摄影家遂同诣法庭,为了氏雪冤。盖麻氏乃摄影家而具有灵媒作用者,实为灵魂照相之元祖。此项裁判纪事,曾载于一千八百六十九年四月十二日纽约泰姆司新闻纸云。

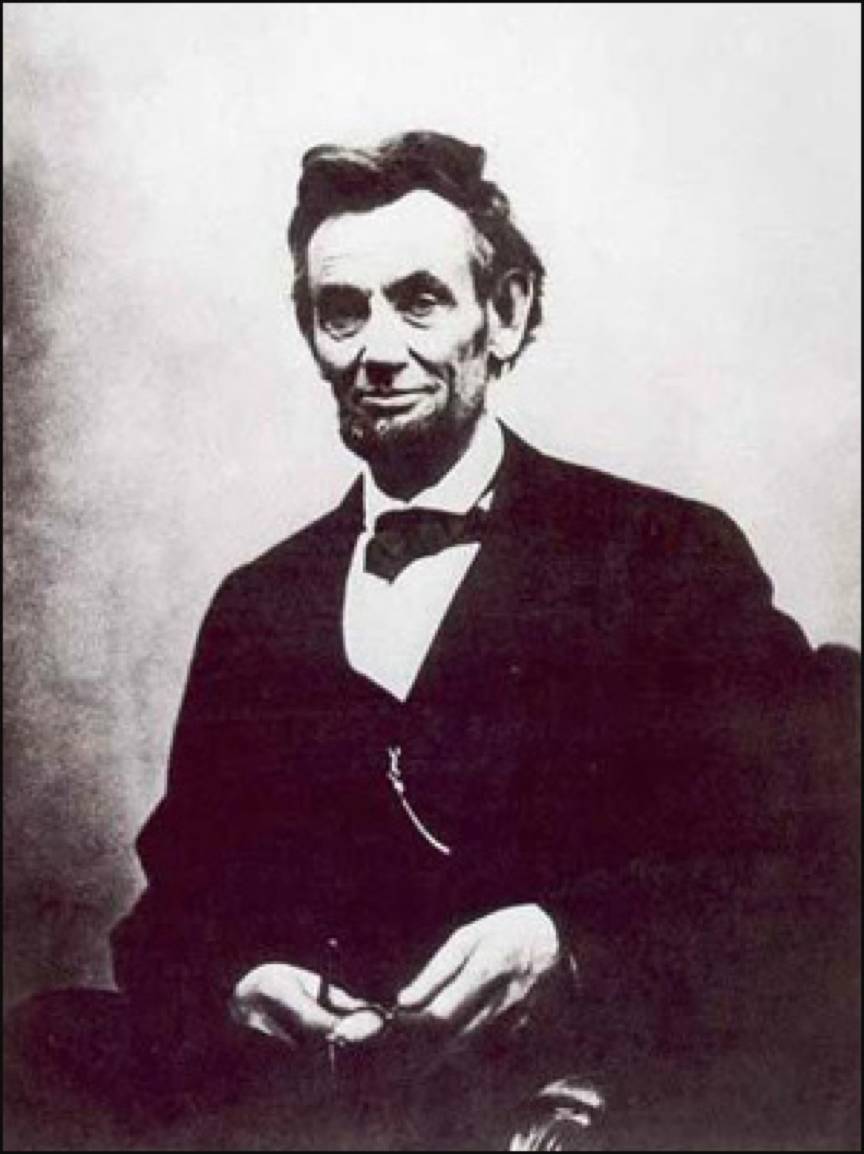

威廉·穆勒的灵魂照相,起初为偶然而致。他在拍摄自拍照时,冲洗后发现照片中有他侄子的影子,而他的侄子已经死去12年。这张照片被视为第一张灵魂照相片。

威廉·穆勒的第一张灵魂照相片,其照片背后为其已死的侄子的鬼影。(1861年)

了解灵魂照相的背景,除了照相技术的发明之外,还应注意的是美国的南北战争。发生在1861年至1865年之间的南北战争,是美国经历的最为血腥的战争,罹难士兵约有62万,还有很多平民丧生。尽管战争伤亡人数远远少于两次世界大战中的其他很多国家,但是就人口的死亡率来说,却是非常之高。美国内战史学家詹姆斯·麦克弗森(James McPherson)的对比研究显示:南北战争中,“南部总体的死亡率,超过了第一次世界大战中任何一国的死亡率,也超过了第二次世界大战中除莱茵河与伏尔加河之间区域以外的其他所有地区的死亡率。”巨大的伤亡人数和极高的死亡率,使得南部地区几乎每个家庭都遭受着失去亲友的悲痛。在某种意义上说,战争的伤亡,对于生者的心理打击更大,就如德鲁·吉尔平·福斯特(Drew Gilpin Faust)在《这受难的国度:死亡与美国内战》中所说的那样:

大多数非战斗人员对战争残酷影响的感受,并非通过自己的疾病或死亡,而是通过他们所亲近的士兵所遭受的苦难。士兵在战场上遭遇的死亡横祸,不仅摧毁了士兵个人,而且使他的亲朋好友也满怀痛苦与凄凉,令他们也成为了战争的伤亡者……丧亲者也可能遭受了精神、内心与希望的死亡,也即一种活着的死亡,内战的死亡最终属于幸存者。

每一场战争之后,除了物质上的恢复和重建之外,最为重要的是抚慰丧亲者的心理创伤。所以,对于战争死亡者,从国家层面到家庭层面,都会有许多仪式和祭祀活动,告慰死者之灵魂,通过赋予死亡以意义和价值,来缓解丧亲者心理上的悲伤情绪。照相术出现之前,人们尚无拍照留影的条件,有钱人或会通过画像来保存形象,死亡后其后人也会通过画像来缅怀故人。而对于普通人来说,则因为画像成本太高而很难实现。在战争中突然死亡的人,多数是没有留下任何画像或照相的,这个时期出现的“灵魂照相术”,能为死去之人“拍照留影”,便引起了广泛的关注。对于这些失去亲人的家庭来说,灵魂照相多少能满足一些人们对于亲人的哀思之情。威廉·穆勒从中看到“商机”,遂以灵媒自居,开始经营灵魂照相的业务。

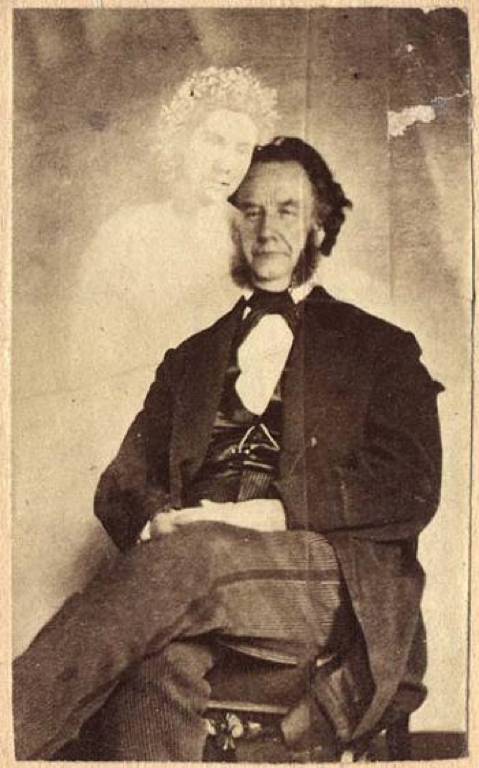

威廉·穆勒最为有名的作品,是为林肯之遗孀玛丽·托德(Mary Todd Lincoln)所拍的照片,在其身后,有林肯之“鬼影”。这张照片对于普通人认识灵魂照相术,起到了巨大的作用。

林肯之遗孀玛丽·托德·林肯与林肯之“鬼影”,威廉·穆勒,1869年“拍摄”。

林肯像。对比左图之“鬼影”与林肯像,十分相似。

在南北战争中,林肯的死最具悲剧意味。在战争结束之际,为美国的统一作出巨大贡献的林肯却突然遇刺,美国人在震惊之余,陷入了巨大的悲痛之中。林肯的死极富象征意义:

在耶稣受难日,林肯死了。此时,距李将军投降日尚不足一周;此时,战争的杀戮即将停止。林肯的死亡是最后的死亡,也在很多方面象征着这场战争的一切损失。全国范围的悲伤宣泄,象征着这场战争的巨大灾难。正如一首广受欢迎的歌曲歌词所言,这是“一场全国范围的葬礼”。林肯之死既是每个士兵的死亡,又是全体士兵的死亡,但它又起到了供民众宣泄哀伤之外的作用。

对于林肯的死,最为悲伤莫过于他的妻子玛丽·托德。她与林肯的感情至深,林肯遇刺后,她因为过度悲伤,未能参加林肯的葬礼,因为对林肯的思念,一直到去世,都穿着丧服。林肯“鬼影”照片的出现,不论是对玛丽·托德,还是美国民众,应该都是一种巨大的安慰。假如说灵魂照相术是一种“伪技艺”的话,那么威廉·穆勒就是最能把握机会的“作伪者”了。此后威廉·穆勒还“拍摄”了许多灵魂照片,引起很大轰动。

Mrs French与“鬼魂”的合影(威廉·穆勒,1868)

Master Herrod与“鬼魂”的合影(威廉·穆勒,1868)

一个人与两个鬼魂的合影(威廉·穆勒,1870)

Moses A. Dow,是Waverley Magazine的编辑,身后的“鬼魂”是Mabel Warren。(威廉·穆勒,1871)

Fanny Conant与“鬼魂”合影(威廉·穆勒,1868)

爱德华·泰勒在《原始文化》中使用的一张灵魂照片,注释文字为“精灵照片的欺骗把戏被揭穿。于1862年因欺诈行为而被判罪的降神者木姆列尔的相片之一。”

2

伍博士与证道学会

西方的灵魂照相术是如何进入中国的?

其中关键人物是著名的“伍博士”伍廷芳。陈纪方给《灵学丛志》的信中提到:

吾国自新学开明后,少年学子,不信神道,殊不知神灵学欧美设有专科,即灵魂照相一节,亦非奇事,前伍秩庸博士曾与李文忠在美国照过一次,可见道德高尚之人,精灵不泯也。

《时报》关于徐班侯灵魂照相的报道,也与伍博士联系起来:

自伍博士提倡灵魂学说以来,世多信仰之者,而浙绅徐班老,今竟有灵显摄影之事。说者谓此后灵魂学大为昌明,将使人鬼两界,混合为一矣。

盛德坛通过扶乩论证鬼神之有形有影时,也曾以伍博士为佐证:

人每谓鬼无形、无影,神无方、无体,不可见者鬼也,不可测者神也。而孰知鬼亦有形可向,有影可照。君如不信,亦可实验。惟此时尚未得明言也。试问诸章佛痴伍博士,便可有确消息。

可见,徐班侯灵魂照相,受到伍博士影响很大。其实,当时不惟徐班侯照相事件,似乎只要提及灵魂照相,都会以伍博士为依据。不宁唯是,时人也常会把伍博士视为论述鬼神主题时所依靠的权威。如李世瑜所收集的一贯道经典中,有一本《一贯浅说》,署名伍博士著。书中注曰,此书为“伍博士演说道体”之记录,附录中还有“伍博士与一贯道徒的问答语录”。但李世瑜认为,此书“颇疑其录自他处,非伍博士所作”。实情或许就是如此,伍博士因为倡导鬼神之说,名气很大,一贯道就托名于他,刊行书籍,以提升内容的权威性。

亦有人指出,上海灵学会的创设,其实就受到伍博士所引入的灵魂照相术的影响:

西人视灵学为一种科学,颇有研究之价值。自伍博士使美回来,摄有鬼影,沪人士奇之,组织集灵轩,颇多联袂入会者。后迁设望平街书业公会,名曰灵学会盛德宗坛。

《伍廷芳君遗像》,《时报图画周刊》,第104号,1922年6月26日

伍廷芳(1842-1922),生于新加坡,后回广州定居,1874年赴伦敦学院,获得博士学位和律师资格,是中国第一位法学博士。1882年入李鸿章幕府任法律顾问,1896年被任命为驻美、西班牙、秘鲁公使。辛亥后,任中华民国军政府外交总长,南京临时政府成立后,任司法总长,护法运动中,任护法军政府外交总长、财政总长、广东省省长。以外交家、法学家名世。

伍廷芳早年持无神论,“伍先生在年青时,他是素主无‘鬼说’的,对于《聊斋志异》类神怪书籍向颇鄙视。”转折出现在其在国外看到的“灵魂实验”,“等到壮年出国游学,当参观一次某西人之‘灵魂实验’表演后,对于鬼之研究他顿感非常之兴趣,直到暮年奉命出国担任外交[要]职时,他竟仍保持一贯作风。当与一般西洋‘灵魂学’研究者同道,研究鬼怪事件,俨然大有愿与鬼怪为伍之概。”具体而言,他是受“证道学”和灵魂照相的影响后,开始关注灵学。

证道学会(Theosophical Society,又译为道德通神学会、明道会、神智学会、灵智学会等),是由俄国人波拉瓦茨基夫人(Blavatsky)和美国军官奥尔科特(Olcott)在1875年创立的。证道学会的形式颇有些特殊。它并非一个典型的宗教组织,但又极其类似于宗教组织;它的成员可以是任何宗教的信徒,但也可以不信任任何宗教;他们不尊奉某种教条,认为应该基于知识的探索自由地追求真理;它宣称证道学“是一套构成所有宗教的基础的真理系统”,但又“不能由任何一个宗教声称独家拥有”。证道学宗旨之一是“探讨宇宙间深邃莫明之妙法,与人体内蛰而未现之能力”。这一杂糅东西方思想、科学精神和神秘主义的组织,之所以引发伍廷芳的兴趣,乃是因为他认为证道学会是传统宗教(道、佛、耶、回等)的进化形态:

其立会之宗旨乃无国界、种族、阶级之别也。又此会不但无仇视宗教之意,且欲将各宗教合于时宜之教旨,集成而殚明之。既无门户之成见,亦免仪式之拘泥。读是书者,苟能潜心研究,则真理立见。诚天人相见之指南,世界大同之导引也。

在证道学会的影响下,伍廷芳对于灵魂照相也产生了浓厚的兴趣。在美国时,他曾有灵魂照相的经验:

在美国时,与鬼同拍照,见有三鬼立吾身后,一为前英国公使,一为美国人,一为中国带小帽者,我不知其为何人,此照尚在。

这样的经验或不止一次,“当他任满归国时,据说皮匣里藏满了不少夹在鬼淘里的他自己相片。”而他在国内进行有关灵学演说时,现场出示其照片,成为产生轰动的重要原因。

有一张曾在过去西湖博览会中陈列过,那张相片正中是伍博士本人,他坐在一把有靠背中国式‘太史椅’上,在他的背后竟有四个形容古怪且万分可怕的人形,张着手似乎都在乞怜。这四个像人的东西,据说便是世人所认为神怪莫测的‘鬼’。参观的人看了,莫不啧啧称奇。

研究“鬼学”(“他的灵学,一大半是鬼学。”)成为了伍廷芳的一个标签,有人认为,其在外交领域的才能,实在是由于研究“鬼学”的原因:

外国人有好奇心,也被他这古怪学说吓住了,推他为中国式学者的代表。一个弱国的外交家,居然被他们抬举起来了。所以他在外交界上,格外显得能干。

伍廷芳是证道学会在中国早期传播过程中,最为重要的译介者,也是通过他,灵魂照相成为中国近现代巫术史中颇为重要的一种巫术形式。杨光熙是盛德坛的最早发起人,他在《盛德坛缘起》中提及,“丁巳秋,与俞君仲还等,谈及伍博士鬼影片各事,并及扶乩之理。”此为盛德坛成立的渊源。可见盛德坛和上海灵学会的成立,其实也与伍廷芳所介绍的灵魂摄影有所关联。

3

盛德坛与悟善社的灵魂照相

灵魂照相术进入中国之后,最为有名的灵魂照相活动即是徐班侯死后其家人通过乩坛为其进行的灵魂照相。

《徐班侯先生灵魂摄影照片》,《灵学丛志》,第1卷第2期,1918年。

《徐班侯先生暨夫人灵魂摄影》,《灵学丛志》,第1卷第3期,1918年。

鉴于徐班侯灵魂照相的巨大社会影响,盛德坛开始尝试自己实践。积极参与盛德坛和灵学会活动的丁福保推荐摄影师朋友吴朴臣去盛德坛试验,经过多次“试照”,终于在1918年农历的八月初七晚拍摄到临坛的乩仙常胜子的照片。并在后来连续进行了十八次灵魂拍照活动。

《常胜子临坛摄影照片》,《灵学丛志》,第1卷第6期,1918年。

继上海盛德坛而起的北京悟善社,是另一个著名的灵学研究组织和乩坛,两者可谓南北并立。悟善社仿效盛德坛的《灵学丛志》出版了刊物《灵学要志》,也仿效盛德坛搞起了灵魂照相。

1920年2月23日,在杂志出版之前,诸人即“叩请神灵摄影,藉以坚人信仰,并阐扬神明济人觉世之婆心。”叩请的孚佑帝君,即吕洞宾,乃是悟善社主要的乩仙。众人之请,孚佑帝君并未立即答应,他认为,悟善社成员诚伪参半,就算灵光预备,也可能因为不诚而造成难以显像。

次日,孚佑帝君似乎疑虑未消,“帝君极欲惠赐此社,恐人心不能贯澈,弄巧成拙,反滋人疑。”但还是答应于二十六日临坛试照。

二十六日晚七时,进行第一次拍摄。孚佑帝君示诗曰:

运极否时泰自回,风吹桃叶下天台;

痴心欲绘人间形,笑向人间亲写来。

虽然过程都是遵照乩示,但由于拍照者没有摄影经验,最终拍照未显像。

二月二十九日,何仙谕曰:对于上次未能显像,“帝君深以为憾。汝等布置未周,照员又未练习,此事本非容易,神仙体轻而微,不若人物之重而著。所以神相较人相难显。即以人相而论,亦须熟谙斯术,始能照出明晰仙影乎。如必欲再照,务须先派一人练手术,并配置洗片药水,先请示定准日期,所有应用各物均须先事预备。第一未照之先,决不可使外人知有此举,即家人工役,亦不可露此风声。盖彼等或以为诞妄而肆为轻亵之谈,或以为神奇而妄存骇怪之念。此种现象,已于前日见之。彼时帝君未加责备,然以后不可不注意也。”

后帝君谕定初三、初九、十九三次试照,称若第一次未显,求之第二次,第二次未显,求之第三次,若第三次仍未显,则以后就不再显像了。但他并未让人陷于紧张和绝望中,还是强调,若是诚心,断无不显者。于是,悟善社派专人学习照相术。

初三日照相后,仅显出光影两白圈,仍未成功。初六日,胡仙奉命谕示曰:“前日照片,帝君早知其模糊,下次再照,或可显出。盛德坛所照各片,亦屡次试验始有成绩。盖须照者渐渐识得神仙身分及其法相之大小,始能测度而摄取焉,决非昧昧从事者可得也。”似乎专门在鼓励众人。

但初九日的照相,仍未显影。这让众人的情绪跌落至极点。

三月十三日,李仙谕曰:

帝君试诸人诚否,已三次不出相,大抵十九日现庄严法身也。届时正午时,在二我照相馆楼上照像,事先对于该馆人,但言学照,切勿漏及神仙二字,漏即无效。临时静心诵帝君号勿懈,只用墨布一块,铜钉八个而已。仰照员诚心,薰沐静心一志,于十九日晨起,诵金刚经三遍,务使精神充足,即人即神。本社之发兴在此,切宜慎之。

三月十九日,悟善社诸人遵照乩示前往二我照相馆准备。午时,各项工作就绪,参与拍照的一人突然看见“黑幔前渐发白光,瞥见一老者须眉毕现。”照片冲洗后,帝君之像赫然出现,众人“敬畏失色”。

《孚佑帝君法像》,《灵学要志》,第1卷第1期,1920年9月。

孚佑帝君对于自己的照片似乎还不甚满意,三月二十三日专门谕示,“此吾入山降魔像耳,额稍短,以光未放到圆满。凡神仙有三相,而一相又有老少古今之别。”

日本学者志贺市子关于道堂扶乩信仰的专著《香港道教与扶乩信仰》中提到,九龙深水埗的“信善紫阙玄观”中供奉着“吕祖真像”,这是一张“稍显模糊的黑白头像”。“香港道教团体所奉吕祖像从塑像到绘画各式均有,而供奉真像的则只有信善紫阙玄观及其同系的法坛。”志贺市子没有说明这一“真像”的来源,但若把信善紫阙玄观的吕祖像与悟善社为吕祖所拍摄的灵魂照相片加以对比,可以明显看出来两者是同一照片。

寺庙、道观等供奉鬼神真像的做法从近代就开始了,而此真像,大多是通过灵魂照相的途径获得。

志贺市子还给笔者发来另外两张图片,其一是出自《信善紫阙玄观特刊》,其二为旧金山正善佛道研究会编的《吕祖先师年谱·海山奇遇》中所收录的“吕祖真像”。前者就是“信善紫阙玄观”中供奉的“吕祖真像”的翻印版。值得注意的是后者,远传海外,前流传至今,说明了这一“吕祖真像”影响之深远。还值得注意的是,两幅图片的说明文字中,都提到民国十年吕祖又在天津某舞台上显形,由人拍摄而成照片。

1923年的五月初六,悟善社得到坛谕摄照神像,但未谕示是何神降临。拍照时,拍照者“初跪时,即见黑布上微露白光,意以为黑布后玻璃窗所现之日光也。乃行礼甫起,又见白光,似隐约有形迹,倏忽不见。”晚上宏教真人乩示今日临坛者为孚佑帝君,上次所拍为半身像,今日特意现全身像,之所以不预先告知,乃恐众人惊疑。他还有照相自题诗,云:

半面未偿平日愿,全身教汝再详看;自来慧眼真能照,一笑毗卢乱道冠。

欲现真身又自疑,如今人世孰无知;肩头钝剑寒光老,不是屠龙制虎时。

一领青衫未换儒,道人冠履暂相须;自从一拜颜曾后,总觉旁门尽不如。

五教心源儒是先,惭余儒服复儒冠;云中现像君知否,机会真灵两地得。

孚佑帝君的最后显像,给予悟善社极大之鼓舞,此后,他们又成功地进行了多次的灵魂照相。较著名者有《碧眼仙法像》、《关圣帝君佛门化身像》、《敕封风徽伯张安道仙师法像》等。

《碧眼仙法像》,《灵学要志》,第1卷第1期,1920年9月。

《关圣帝君佛门化身像》,《灵学要志》,第1卷第2期,1921年1月。

4

外来的灵魂照相片和其他的灵魂照相活动

在中国现代“尊西人若帝天,视西籍若神圣”的氛围中,用西方的例子,常会给人以确信的感觉。所以中国的报刊中曾发布过不少外国灵魂照相片。

《灵学丛志》第1卷第4期,曾刊载过一幅《日本幽灵之写真》。照片中一僧人,背后有一女性,照片的介绍文字称,此僧年轻时曾娶一妻,但其妻常年卧病,瘦至骨立,此男“厌其累己,绝其饮食,遂两目突出而死,死时状类骷髅。”其妻死后,此人即出家。三十年之后,此僧照相,洗出照片后,摄影师发现其身后一模糊人影,此僧看后晕绝,自此遂病,未几而死。

《日本幽灵之写真》,《灵学丛志》第1卷第4期,1918年。

《海天》杂志在1947年还曾刊发过一张“纽约探长白伦摄下的盘梯之鬼”的照片,还配了一段极有耸动性的文字:

在纽约郊外圣约翰学堂的盘梯上,经常听到有节奏的脚步声,能看到一个人模糊的背影,但谁也没有看到过其真面目,学校禁止学生登梯,“就是当地最著名的警探也不敢大胆试探:曾有两次,纽约警场的警探携了真枪实弹,全身盔甲,因此而在塔上大失去神智,昏懂懂的跌落下塔来,粉身碎骨的有两个,自相误杀的有三个,逃下来面无人色走进疯人院的有十七个。没有一个平安。于是,以后就没有人敢尝试了。

近现代的报刊上也常会刊载有关灵魂照相的文字,虽然没有配图,但因其文字的渲染,也常会给读者带来很深的心理印象。如《鬼半月刊》在1947年曾经刊载的《灵魂照像》,一文:

巴黎某日来一名女伶,舞衫歌扇,盛极一时,合同既满,此伶至一照相馆摄影,行期匆遽,必欲该馆于当日制版,馆主重违其请,允翌日交件,届时去取,馆主云手术偶误,必请该伶重摄,词气极恭,伶万不获已允之,及期而仍不得件,复请重摄,一再稽误,已耗去三日大好之光阴,且又不肯以底片示伶。谓必有人愿为伶作保者,方可出示。伶大怒,以电话遍告相识者,俄而贵介之子,豪富之客,来馆中几满,皆自承为伶作保山。馆主乃出片示伶,伶覩之,长号一声而绝。盖伶后有一武人,按剑而立,怒目视伶也。此武夫必与伶有仇者,伯有为厉,誓欲得伶而甘心,幽明不隔,容或有之。

中国近现代报刊中有关中国的灵魂照相记载也很多,除了轰动一时的徐班侯灵魂照相事件,以及盛德坛、悟善社的灵魂照相活动之外,灵魂照相在各地都十分红火。

《灵学丛志》第二卷第四期转载《离奇怪诞之鬼影》一文,并附照片。四川广元县,某人新婚,合影留念。照片冲洗时,“片上忽发见鬼影甚多,类皆狞恶可畏,且俱身带弹伤。最奇者新妇之后有男鬼一,最为明显,面目亦较平正。”照相馆发现后,遂托词请重拍,但“屡试皆然”。

《离奇怪诞之鬼影》,《灵学丛志》,第2卷第4期,1919年。

1920年,《申报》亦刊载一则灵魂摄影事件:

申大面粉厂之友王某(嘉兴人)素喜摄影,于上月初偕一友携快镜至新闸北共和路,即前巡警局附近之树林下,嘱友代摄一影,嗣后洗出,忽有伟大身躯之无头鬼在傍,头在脚边,见之大骇,顿时寒热交作,迄今未愈。

还有寺院悬挂济公的灵魂照相片来供奉,如在1923年,有人写的西湖游记,曾曰:

屋皆依山而立,最上有亭翼然,即济公塔,所其南隅一屋中,悬神相一,系以灵魂照相术摄成,题云阿那尊者,即济公也。旁悬一联,系李青莲乩书,其文云:虎跑阶前听法去,双虹水面渡人来。字迹苍劲毕肖,北魏体。真耶伪耶,疑耶信耶,如作神话观可也。

《鬼半月刊》还记载了另一件发生于成都的灵魂照相事件:

成都军分校,民廿八年,有毕业学生某,因自视已获得军校文凭,地位骤增,家中黄面老婆,殊不堪耦配,乃效王魁故技,作书休之;其妻得书,悲愤已极,结果亦效焦桂英海神庙悬梁。后生往照像,像片洗出后,领下一人影,赫然其妻也。大惑,致疾而终。此事蓉市中人,多能道之。曾看过此照片者,亦颇不乏人。

5

灵魂照相的“生意”

盛德坛之灵魂照相在社会上声名鹊起,也给盛德坛带来了很大的社会影响力,他们也常以此作为吸引人参与之号召。如1921年10月18日,《申报》上刊载灵学会的广告云:

学会盛德坛以本月十九日为观音大士佛诞,假座新世界恭请大士降坛,宣谕救世寳训。是日下午二时起,至晚间十时止,在北部财神堂开鸾,无论何人均可前往参观。闻该会摄得灵魂照相数十种。定于是日陈列展览,并有白纸立轴一幅,能在静观五分钟内看出各种风景、人物、飞禽、走兽活动,如电光影戏云。

在《申报》的另一则广告中,我们可以看到,“摄取鬼影”成了盛德坛招徕“生意”的最重要的“噱头”:

《灵学杂志》系宗坛出版,中华书局印行。他若颉典及鬼照种种之书,中华书局均有出售。最奇者,觇赐各种书画,光怪陆离,无不尽妙。现闻西坛订期摄取鬼影,届时必有一番热闹云。

灵学会在公布的第一次收支报告显示,收取的费用共有四项:会费及捐款(1035.6元)、杂志寄售款(854.2元)、杂志零售款(27.82元),以及照片售款(74.94元),虽然照片的工本费(71元)较高,照片出售这项“盈利”不多,但与杂志零售相较,出售照片还算是收入颇高的一项“生意”。

灵魂照相在引来许多信崇者的同时,也引来不少请求者,他们希望为自己逝去的亲人照相,以慰哀思。第一个请求者是杨廷栋(1879-1950)。杨廷栋为民国时期著名的政治家、翻译家,曾留学日本,最早将卢梭《社会契约论》完整译成中文。

杨廷栋就是因为盛德坛“近于灵魂照像成绩颇著”而前去请求为自己已经去世二十八年的父亲照相的。请求之后,常胜子临坛判云:“再酌。”似乎无望。但一小时后又判云:“此事似属例外,诚意求之,亦难却也。姑开具姓名籍贯生卒年月病状再核。”把资料都呈示之后,常胜子答应照相。拍照当日,共拍两张照片。第一张洗出后,能看出照片上人物为“半身小像,戴帽穿对襟褂。……五官肖否尚难辨别,惟面形长而颏削,则固先父之遗容也。”第二张照片,“光颇暗淡,与生人照像迥殊。眉间额际酷与亡弟相似(先母在日,恒言亡弟之眉与先父无二)。眼角又与廷栋无异。面长颏削无须,帽与时制瓜皮帽不同,似为昔日之安睡帽。马褂似皮制而反穿者。据此言之,实有什之六七相肖。”但因杨父去世时,杨廷栋才十三岁,距拍照之时已有28年,年岁已久,记忆不免模糊,故“虽形象在目,不免已涉惝恍,取片端视,疑非甚似,闭目凝神,又恍若酷肖。”此段文字所展现的矛盾心态,恰好可以说明,灵魂摄影相似与否,实取决于请求者的诚心与感情。照相成功之后,杨廷栋也不免为盛德坛之灵魂照相做些宣传,称拍照全程均是真实可信的:“照时一举一动皆亲自审究,更不应稍有疑点。是灵魂照像,已成不可诬之事实。而灵魂不灭,当然为不磨之理论。廷栋记此,非欲以神异眩人,区区之忱,盖有不能已于言者在焉。”

盛德坛前此的灵魂拍照,都是乩仙临坛,都是为仙人所拍,而为逝去的人拍照,是为鬼魂摄影,在盛德坛尚无旧例。杨廷栋是第一个请求者,但因最后约定的拍摄时间较晚,所以他并非第一个被拍照的家属。盛德坛的第一次鬼魂摄影,是在1918年农历的八月三十日,四川王姓叩请为其去世的父母拍照。此后又连续拍过四次:九月初七,为无锡人江姓之先母拍照;初七为安徽人黄姓之先父兄拍照;初八为扬州人张姓之先父母拍照;初九为杨廷栋之先父拍照。

需要补充的是,照相术出现之后,早期最为重要的主题就是人像摄影,通过人像摄影,人们可以留存记忆、纪念先人。正如论者所言:

摄影术传入中国之前人们是靠“影相铺”这样的店家用传统的画像方法描绘自己的容貌。当时画人叫“小照”,画亡灵为“影像”。摄影术传入中国后,人们把这两个词连起来称为“照像”。可见人们早就认识到摄影的记忆留存的功能和价值,包括情感意味。

生前画像,死后依此纪念,生前无画像,人死后,请画师临尸画像,也有此类做法。司马光曾说:

世俗皆画影,置于魂帛之后,男子生时有画像用之,犹无所谓。至于妇人,生时深居闺闼,出则乘辎軿,拥蔽其面。既死,岂可使画工直入深室,揭掩面之帛,执笔望相,画其容貌。此殊为非礼,勿可用也。(《司马氏书仪》卷五)

司马光主要批判的是为女性临尸画像,殊为非礼,但对于男性,应是允许的。若生前无画像,死后亦无临尸之画像,尽管可以用牌位祭祀,但总是没有画像那么真切。解决方式,只能请画师凭空画像。但这样的画像常会“失真”,且会缺乏某种神圣性。所以,在“灵魂照相”出现之后,为故去之人“灵魂拍照”,成了一种自然的需求。

接连有人请求,盛德坛似有应接不暇之累,而且有人在拍照之时,又请求加拍,均被回绝,最后,盛德坛发出禁令:“今奉镇坛使谕禁,不答游技。”此后,盛德坛不再为鬼魂照相。

6

灵魂照相之“揭秘”

在科学至上的时代,对于一个涉及技术领域事物的判断,无论赞成还是反对,都比较倚重于利用科学方式来进行。对于灵魂照相真假问题的判断就是如此。

许多人或机构,都认可灵魂照相的真实性和科学性,他们也非常倚重于用“科学”的方式来进行证明,以说服更多的人。比如在1911年,超自然照相术审查委员会专门对相关证明研究颁发了一个研究奖。1918年,在英国发起了一个超常照片研究会(Society for the Study of Supernormal Pictures),其成员多为职业摄影师。1920年,这个研究会公开宣称:

在多次试验和对照片的成千次检查后,他们一致认为,结果是于可靠的试验条件下在灵敏的摄影底片上超常获取的……排除了作弊的可能性。

日本的福赖友吉在1913年出版的《遥视和思维照相》一书中,还证明了“手写字体可以按照某些有心灵天赋的人们的意志被印在胶卷底版上。”

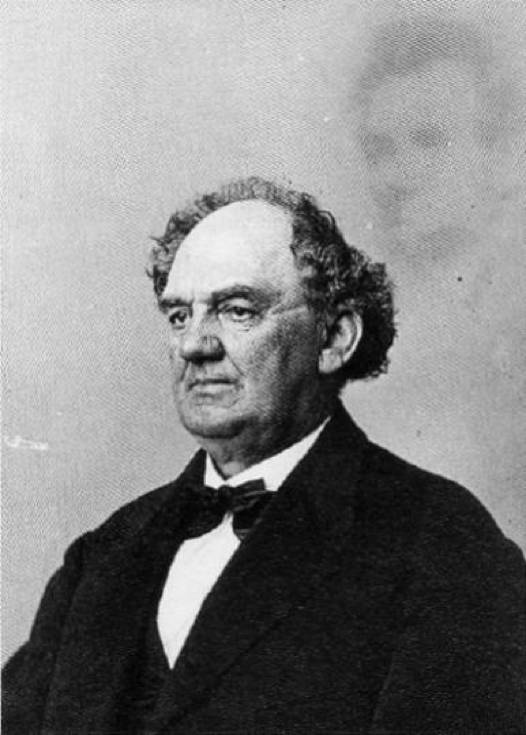

但是,对于灵魂照相的质疑从一开始就开始了。威廉·穆勒的灵魂照相生意虽做的不错,但当时已有人开始怀疑,其中一位揭露者中叫巴纳姆(P. T. Barnum)。巴纳姆聘请当时著名的银版摄影家(daguerreotypist)亚伯拉罕·鲍格度(Abraham Bogardus)拍了一张自己与林肯“鬼影”的合照,用以证明所谓灵魂照相,其实是被人为创造出来的。在1874年,一位法国灵魂摄影师也承认使用了二次曝光手法。而著名人类学家爱德华·泰勒在其名著《原始文化》中还提到,在1862年,就有一个名为木姆列尔的人因为“精灵照片的欺骗把戏被揭穿”而被判罪。

巴纳姆(P. T. Barnum)请亚伯拉罕·鲍格度(Abraham Bogardus)拍摄的自己与林肯鬼魂的合影(1869),用以揭露威廉·穆勒的灵魂摄影是伪造的。

1890年之前,在美国曾经流行过一种特殊的摄影题材“幽灵图”,以一些超自然现象为表现内容。比较有名的是1880年L.M.马兰德兄弟拍摄的《幽灵巷》。已有论者指出,“这类作品一般是让扮演‘幽灵’的模特在照片曝光未完成的状态下离开,然后再求助于复杂的技术处理。这些照片被摄影家们精心加工后受到了有神论者、占卜师和灵魂不灭论者的欢迎。”

《幽灵巷》(The Haunted Lane),L.M.马兰德兄弟拍摄,1880年

1933年超常照片研究会的一位前会员与另外一位研究者发布了一份内幕报告,揭露灵魂照相过程中的种种造假和可疑状况,这一报告尽管稍显简略,但却产生了极大的社会影响:

对严肃的心灵研究者们来说,它成了所有形式的思维照相的判决书。自此,直到那时为止还为数众多的关于这一课题的内容几乎都从心灵研究刊物、唯灵论者出版物和摄影刊物上消失了。

灵魂摄影在中国的出现,社会上一时应者如云,乩坛也由此热闹很多。但亦有些人对此表示怀疑,《申报》曾载有一文,详述对于灵魂摄影的分析,在诸多质疑声音中颇有代表性:

吾国社会上连年于灵学之研究轰动遐迩,一般好奇者更趋之若鹜,然灵魂之有形无形,本为一大可研究之问题,而今日乃竟有灵魂可以摄影之论。

灵魂可摄影,在今日科学昌明时代,凡少有常识者,咸将引为创闻。盖在欧美发明摄影术诸国,尚未之见也。予亦好奇者,既闻其事,多方探察,亟欲明其真相,而为未曾见者一告之。

某晚予获友朋之介绍得亲与其会,入场已八时,有男女可二百人,叩首跪拜焚香祷祝,一入其门,恍若别一世界,无一为恶者。未几,摄影者至,其人富有摄影经验,固不信灵魂之可摄影也,然欲知其真伪,又不能不作一度之试验。某惟恐临事不周,预为之备,且对于是日摄影机上所应用各品,均亲手配置,且亦斋戒沐浴,以表虔诚。孰知连摄十余帧,一无所获。群谓仙人未至,或即谓少缓可于影片中探现。然少知摄影术者均知其为不然也。予目击其状,终不能了解,遂将该会前所摄成之品,细加研究,则可疑之处甚多。所谓灵魂摄影者,实为画师描形,由画形而摄之于乾片,安得谓之灵魂摄影乎。吾愿研究灵学者起而辨正之。

此类的“揭秘”当时还有很多,有一篇名为《灵魂照相之研究》的文章,提到专门有人进行实地考察,以揭示灵魂照相者的“狡狯技俩”:

灵魂,为宗教家语,对体魄而言,为人目所不得见,故不能决断其有无。犹忆曩岁海上有灵学会者,为某某数人所组织,一时卢永祥、何丰林均辈信仰之,常莅会而顶礼膜拜焉。既而公开任人摄取灵魂照,携留真机前往者,户限为穿。凡往摄照者,必须指定为某种新片。以片供诸黑房乩坛,若干时取出,摄成取视,则缥缈隐约,虽而目不甚易辨,然确为神鬼之影也。

朱瘦菊、但杜字诸子不之信,前往试之,疑片供黑房乩坛,有偷龙换凤之举也,临摄仍潜易之,又恐不虔诚,有干神鬼怒而不显影也,乃托照相师代为摄之,及晒印出视,了无一物,始知灵魂照相,徒以欺人,黑房供坛,即其所施狡狯技俩也。

但这篇文章并非完全认为灵魂照相是欺骗性的,文中提到了德国科学家伦琴(Wilhelm R ntgen,1845-1923)的理论,伦琴以发现X线而闻名,这一新的发现,颠覆了人类对于影像的认识,也说明了人类认知能力的有限性,随着科学技术的发展,真的发现灵魂能够显形也并非不可能:

我友张自华前日自德柏林来书,为述德之科学家伟拔根氏,近方从事创制一叠光镜头,谓宇宙间之光线,多至不可胜纪,人目所能及者,只什之一二耳。叠光镜可以摄取人目所不及见之光线,灵魂如果有者,或亦为人目所不及见之光线之一种,不难于叠光镜中摄取之。是镜出世,为期当不久远,则于科学上必有甚大之供献,而灵魂照相,可以一寓我人之目,而究竟作何状矣。好奇者请拭目俟之。

林泽苍在《摄鬼法》中详细地从技术角度分析了鬼影照片的拍摄“技法”,大致是比较符合实情的:

二年前,友人胡某,于城内某照相馆,购一奇片,示余曰:“奇哉,摄影时仅有一人,冲晒后竟有无头鬼立于其后者。”余笑曰:“君受愚矣,何奇之有。盖摄鬼之法,一经道破,则一文不值矣。”乃详告其法。吾友亦不禁为之哑然。此种摄鬼方法,知者尚少,故特表之于后。

先在房中,将寻常照相器具,设备完妥,但背景须用黑色。次乃令代表假鬼之人,立于黑布(即作为背景者)之前,稍偏于左(或偏于右)。另以黑布将其头部盖没,而后照常法摄之,则得无头鬼之影。但感光时间,次减少三四倍。

(甲法)再将此原底片,至郊外或无论何处,再摄真人物,宜稍偏于右(或偏于左),然后照常徵冲晒,人物之旁,遂现一无头鬼。

(乙法)即将此底片冲洗后,预印于纸上,故乃隐现模糊,若使再用此纸,印寻常真人物,显若定影后,即现出鬼形,可以惑人。

如欲露出全面目,可假装鬼形,照上列之法摄制。如摄女鬼,则可披发,藉隐真容。

其实,利用多次曝光技术,拍出一些“特效照片”,在晚清民初时期已经非常普遍。如鲁迅在《论照相之类》中所说:

较为通行的是先将自己照下两张,服饰态度各不同,然后合照为一张,两个自己即或如宾主,或如主仆,名曰“二我图”。但设若一个自己傲然地坐着,一个自己卑劣可怜地,向了坐着的那一个自己跪着的时候,名色便又两样了:“求己图”。

鲁迅所论另有其意,这里所关注的是当时的照相技术已经很容易对两张或多张照片进行特殊处理,这就是清末民初流行的“分身像”。其原理是:“用镜头遮住一部分曝光,顾客可换上不同的服装,摆出不同姿态在同一张底片上曝光数次。”

刘体智在《异辞录》中记录了两则晚清时“伪造合影”的事例,一是1884(光绪十年)马建忠伪造合成照片陷害沈能虎之事;另一则是蔡伯浩伪造照片陷害岑春煊之事。

光绪十年间,招商局得旗昌洋行业产,浸以盛大。李文忠以马建忠总办局务,沈能虎为副。建忠惎之,密以能虎与妓女合影献之。文忠雄才大略,本不以为罪,嗣见能虎,仅加斥责而已。能虎末秩微员,谒见上司,殊不敢对;文忠既未明言,尤难申诉。退而告人曰:“苟以傅相影加于其上,无不合也。”时传为笑柄。

二十年后又有岑春煊被诬之事,亦是与照相术有关:

西林于随跸之役,始识总管李莲英。未几开府山西,移节两粤,屡叨异数,慈眷极隆,声望之美南北相当,贡献之品络绎不绝,足抗项城,皆李总管为之内也。沪滨养疾,与武进盛杏荪尚书交,一见如故。武进喜知名之士,文人墨客结习,花晨月夕,莫不以气节为谈资,西林居处稍久,遂与俱化,颇以名臣自励。入觐至京,各宫监欣逢旧雨,且患难之交,靡不心悦,西林视之蔑如也。及贡广西土产狗鱼,两宫知为珍味,命付庖厨,莲英曰:“是物鳞类而有兽形,恐具烈性,不宜圣体。”命豢诸湖中,莲英曰:“观状颇恶,纵入水中,鱼鳖之属,无噍类矣,且恐夜出伤人。”乃弃之。西林于是乎宠衰。会粤中舆论与新督周公不协,上命复旧任。过沪,与诸名士交游,托疾不行。上海道蔡伯浩观察得其西法撮景,以新会梁启超旧景相合如一,以为逆党之证,进呈御览,遂得罪。

在1884年前后,照片合成的技术已经出现,刘体智还专门说:“摄景之法极其浅近,两片相合尤轻而易举。”可见当时这样的技术已经非常成熟。

本文此处的例证,并非要为“灵魂照相术”“证伪”,而是意在说明,灵魂照相片在技术层面上实现的可能性。另有一个可以说明灵魂照相可以通过技术手段实现的例证是,灵魂照相法竟然进入到了《摄影大全》一类的书籍中。《申报》1925年3月10日所刊《出版界消息》,实为新书广告,其中介绍了新出版的《摄影大全》一书。称“凡摄影之守秘,不足为外人道者,此书无不详述之,以供社会之需求。”并举出数个卖点,除了摄影的一些技术手段之外,还特别提到“灵魂摄法”。这一十分有趣的资料,表明灵魂摄影乃是摄影师不足为外人道之“守秘”,也证明了灵魂照相其实多出自于获利之目的。

7

灵魂照相活动之消歇

1918年九月二十六日,又有人在盛德坛叩问灵魂照相之事,土神张公武乩曰:前此乩仙已有三禁之文,禁拍照即其一也,“以后灵魂照相事,永远谢绝,不得妄渎。”

前此几个月,照相活动在盛德坛几成惯例,虽日期不定,但颇为连续。此时却宣布禁绝灵魂照相,实属突然。这一蹊跷的转折起自九月二十一日。当日先由土神张公武宣布新的镇坛正副使,即申本(孝廉公)和施平(茂才公),接着张公武宣示申孝廉公的谕示,虽然肯定了盛德坛的发展情况,但重点是对因社会上对盛德坛竞相仿效而带来的不良影响加以批评。

中国古代社会上乩坛很多,但就近现代社会来说,盛德坛当属最重要者。因其与上海灵学会的密切联系,以科学研究相标榜,加上许多有名的知识分子参与其中,遂在社会上造成了极大的影响。盛德坛成立之后,社会上的仿效者甚多。其中鱼珠杂陈,有些乩坛借此追逐私利,亵渎神灵。二十一日坛谕认为,盛德坛影响所致,仿效者甚多,这些闻风步尘的效尤者,与盛德坛的本旨差异很大。盛德坛和灵学会亦是以“科学”为号召,强调的是科学和研究的态度,而非宣扬对于鬼神的迷信:

盖神仙意本不愿人崇奉,更不愿假为护符。故学人之迷信目此者,神仙不怒其狂,反赏其明,以遏巫觋之祸。神仙所不得不以神道设教者,劝善惩恶之旨也,非使人佞媚而流入迷信也。

更有甚至,借乩坛以敛财,祸端甚巨。流风所及,对于年轻人的学业与心智亦很为不利:

灵魂之学,乃高年修证之径,非少壮治己治人之时所遑及,年未半百之半,而醉心于归人之趣,其去死也不矣。年幼而暮气颓然,不可解也。……今乳臭黄口,亦斤斤以乩术为能事,不驱世风于黑暗不止,谓之鬼魅世间矣。致演成北拳白莲诸创,更何堪问。

由此,二十一日坛谕提出了三条“禁令”:不问休咎、不判方药、不答游技。其中,第三条禁令,就是完全针对灵魂照相而言的:

现在各地已有灵魂摄影,假托灵学会名,从中取利。已出多张,竟有八仙之像,荒谬可笑。大都如绘图,并非影形,倘购得是项,一较便明。试思影形何以无显背虚实,其为叔敖衣冠,不待辨也。(李铁拐、张果老、老寿星等,竟有影片,可笑,读本坛《神光篇》便知如何,可不明言。李为金阙天尊,张为帝君,与纯阳或上或并,老寿星为南极星主,岂易狎暱,哈哈可笑)

此段文字对于了解盛德坛灵魂照相活动终止之原因,极为重要。这一坛谕之所以蹊跷,是因为许多观点与盛德坛一贯的说话相悖离。这段谈及灵魂照相的坛谕,与此前的照相活动,恰成反调。坛谕中还有一些违背日常见解的观点,比如说,盛德坛建坛以来,都希望乩坛能广泛传播,发扬光大,但二十一日坛谕却谓:

飞鸾显化,本是劝善惩恶之意,不谓去年盛德坛设立以来,各地乩坛因之大加增多,多至于林列罗织,甚为可怪。

又说:

昔日之乩坛,亦非不多。经学人不信之后,已稍杀,目为迷信,即有亦隐。盛德坛一唱于前,众乩坛同和于后,每藉口以灵学会为符,而究其旨,则大剌谬,长此以往,不特有败盛德坛名誉,抑且失乩坛之信用。扩充之,几致毁坏之矣。……至不得已时,亦惟有撤销盛德坛,以灭各地假托之口。

继起者偏离了盛德坛之本旨与信誉,不是去纠正其偏颇之处,而是计划关闭盛德坛:这一说法其实也“甚为可怪”。正因为此,俞复随即发出质疑。坛谕出自“乩仙”,对于坚信鬼神实有的俞复而言,这份答词明显体现出一种极为不满的情绪。俞复提到自己听闻撤销乩坛的说法时,“不胜悚惶”,对于坛谕明显的逻辑问题,俞复对曰:

世上狡恶之人实无法以杜绝之。此辈假坛为护符,以敛钱者,即无乩坛为之假托,未尝无资以作恶之方。即使撤销盛德坛,而此等作恶之坛,未必即能销灭,况因噎废食,智者所不为。

坛谕中还批驳了所谓的“鬼神救国论”:

现值国家多故,尤宜慎惕。鬼神道张,国运可悲。

这一句话可以说是直接针对俞复而言的。针对吴稚晖所言:“鬼神之势大张,国家之运告终”的说法,在《答吴稚晖书》中,俞复曾说:“鬼神之说不张,国家之命遂促。”“鬼神救国论”,是俞复信仰扶乩之后一贯的观点。在回应坛谕的答词中,俞复曰:

必谓鬼神道张,国运可悲。此则弟子期期以为不然。盖今之败坏国家者,皆未尝知果有鬼神伺察之者也。若早令此辈略有闲居慎独自扪良心之习,则万不至无忌惮如此也。

在表述自己观点的同时,俞复已经在与“乩仙”直接唱反调了。这一蹊跷变化的原因,我的推测是,在1918年,以《新青年》学人群为代表的新知识分子,对于灵学会以及扶乩等“迷信”活动的猛烈抨击,多少分化和动摇了灵学会成员的观点和立场。在1918年八月之前的这段时间内,《新青年》上密集发表的批评文章有:陈大齐《辟“灵学”》、刘半农《随感录》(八)、钱玄同《随感录》(九)、陈独秀《有鬼论质疑》、易白沙《诸子无鬼论》、刘叔雅《难易乙玄君》等。大概某位灵学会的成员在这样的语境中,逐渐修正了原来的观点,并通过乩仙来进行了“传达”。但以俞复为代表的灵学会中坚分子,还是坚守着一贯的立场。这样,在外部的批判中,灵学会内部出现了分化,遂导致了后来灵魂照相活动的终止以及乩坛的撤销。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论