好像有那么一段时间,我们这一圈朋友总是坐在一起聊天。每周至少一次,我们约吃饭,吃完饭找地方坐着。或者不吃饭,直接约在一起坐着。我们也去看电影,看演出,逛书店,唱卡拉OK,还在酒吧里打过扑克牌。但是,大部分时间,我们是坐在一起聊天。

那会儿,我们有说不完的话,是把彼此不知道的那部分人生和内心全盘托出的聊法,很亲,很热。非常的摇滚。

我记得,经常是聊着聊着,说到一件特殊的事,一个特殊的人,比如说,一件旧年没破的盗窃案,一桩艳情传说,或者一个精神崩溃的女人种种奇怪的形状,我们中间就会有个人说,你等一下。他从包里掏出纸笔,说“继续”。我们接着聊,他沙沙地写着字,记录。这个人是阿乙。

那会儿阿乙真年轻啊。 他第一次出现在酒局上,那样子真让人印象深刻:一头卷发,烫的。带一串大粗链子,铁的。斜跨一个单肩背书包,手里拿本旧书,有点唯唯诺诺,但人很清秀,标准的文学青年的眉眼。提起一个什么人,他说,“这人姓苟,一丝不挂的苟”。我们看看他,就笑,然后又喝酒。阿乙也喝,喝得脸红红的,把酒局给忘了,他不再参与聊天,当众低下头读带来的书。这行为照理说是挺装逼的,但他干出来就特别合情合理。何况他读不上一会儿,头越埋越低,就趴在桌子上睡着了。

那会儿,阿乙租住在大望路附近一个破小区里。有次酒局散了,我们一起回家,阿乙家对面是个高档商城,很晚了依然灯火通明。快到家了,阿乙念着霓虹灯上的大logo:“潘达,熊猫”。我们大笑,跟他说那是Prada,普拉达。他就说,前几天去看电影,功夫熊猫Kung Fu Panda,他在电影院里念,“功夫普拉达”。讲完这个真假难辨的段子,他就在笑声里下车。在我的记忆中,不是隆冬就是盛夏,总是这样尖锐的季节,夜聊结束,朋友们四散,由我开车送阿乙回家,阿乙拉开车门,匆匆钻进黑洞洞的小区,他的单肩背包在屁股上一颠一颠,一头卷发也一颠一颠的,他就融化在黑暗里。

功夫普拉达这样的段子,阿乙有很多。他的举止打扮,他的瑞昌口音,他土气的名字,他有点瑟缩但又带着狡黠的眼神,他总拿在手里的书和藏在包里的纸笔,他的一切看上去都是那么不合时宜,有些滑稽,像个不冷不热的笑话。但是,这笑话中藏着点道理,无可辩驳的那种,令人肃然起敬。

我们到底是怎样熟悉起来,凑到一起聊天的?这一圈朋友,大概谁都说不清楚。那差不多是十年前,阿乙马上要出版第一本书《灰故事》之前的事情。那个时期,在无数次的聊天里,他传奇的人生经历被他用瑞昌口音讲述出来,一段一段的,碎片一样。那些日子里我们聊得实在太多了。家乡父母,青春,工作,电影和书,以及爱情,过去的和正在发生的生活……有些时候,我恍惚间觉得这些事情都是他编的写的,是许多部长篇小说。但我也确切地知道,这些全部是真实发生的——是阿乙他的讲述,那是一个作家的讲述。

那时候,我们也聊写作。我见过阿乙为一部小说作的梗概,写在一张巨大的纸上,他铺开来给我们看。情节发展,人物设定,无数的枝枝蔓蔓,用不同颜色的笔描画出来。他絮絮叨叨地说着为这部小说,他还要找些什么书来读,还有哪些沟渠要跨过去。我惊叹了。是在阿乙身上,我具体地看到了写作者的生活,他像海绵一样随时随地吸收着各种刺激和感知,将之沉淀下来,存储发酵,再从中构建出他自己的新世界——用文字。这是一条漫长而艰辛的不归路。

应该是哪一年的春节过后,离开北京过节的朋友们都回来了,我们照例约饭局聊天。人都到齐了,就差阿乙,我们坐在饭馆的落地窗旁闲聊。阿乙来了阿乙来了,有个谁说,快看,正过马路呢!我们一起凑到窗边看,确实有个人影,卷发,带条链子,蹦蹦跳跳地,从车水马龙中穿过来。阿乙阿乙!我们隔着窗户叫他,冲他使劲挥手。可是,等此人过了马路走近来,我们才发现,那根本不是阿乙,是个黑皮肤的老外。我们哄然大笑,笑得不行了。回过头,看见阿乙站在饭桌边莫名其妙地看着我们。

这个场景,不知为何我记得特别清楚。那个不属于阿乙的蹦蹦跳跳的身影,好像就是那段闲暇岁月的终止音。

出完《灰故事》,阿乙很快出了第二本,第三本、第四本……更多的书。他换了几个工作,最后辞职专职写作。“作家”这个词,我看得很重,至今只敢称自己为“一个写字儿的”。但阿乙,我是眼睁睁地看着他成为了作家,然后知名作家、著名作家……望尘莫及,再也追赶不上。

同时,他的健康也完了。蹦蹦跳跳的时候,阿乙顶怕死,有次他为写小说研读了好几本医学书,最后认真诊断自己患了“大腿癌”,把我们笑得半死。但到真生了病,他跟大家讲起来,却是说段子的口吻。因为讲得太过轻松,很久之后我才意识到他的病有多严重。

我们约好了一起去协和医院的住院部看阿乙,那是大前年的事情吧。距离频繁相聚的日子已经很远很远了,这些年,每个人都在忙自己的事,聊天变成了微信群里打字,约饭是天天约,但一年也吃不上一回。那天我实在不知道带什么好,最后买了一束花。久不见面的朋友坐在阿乙的病房里聊天,阿乙虚胖也虚弱,但还是那样讲着段子,我们笑了又笑,鲜花放在阿乙的病床上。看望完阿乙,剩下的人在旁边的饭馆吃了顿饭,感慨大家都老了,然后我又回去医院的停车场取车。我在车里坐着,想起有次阿乙在新书签售活动上说,他是永远不会放弃写作的,“哪怕给我一个亿,我也不会放弃写作”。我想着当天他那句话给我的震撼。

这些年,我见过各种各样的写作者,有些例行公事,有些靠挥洒天赋,有些勤恳辛苦,也有更多精明的人将之经营得有声有色。只有阿乙,我想,只有阿乙,他是把自己实实在在地交出去,放在祭坛上,交付给写作本身。

这个冬天,阿乙出版了《早上九点叫醒我》,“首部长篇……也可能是他的最后一部长篇”,腰封上写着。我问阿乙,为什么可能是最后一部?以后不写长篇了,他说,太苦太累。书沉甸甸地放在我的桌上,每天睡前我读上几十页,文字也是沉甸甸的。我在第20页发现了阿乙,那个“身材瘦削,皮肤白皙,脑袋挺大的”内勤艾国柱,他后来“辞去警职,去了郑州、上海、广州和北京云游……据说他现在得了癌症。”他就这样轻盈地让自己的人生闪现了一下,随即又回到书里,沉甸甸地将故事讲完。

很久以前,在我们经常玩耍的一个豆瓣小组里,我们这圈朋友编冷笑话,也写诗,对对联。 那会儿还没有微博,写什么都是自己人看着玩。阿乙在里面列过许多他想写的小说梗概,也写过一些小段落。其中一段,阿乙写他将来要开一个小饭馆,里面只有几张桌子,朋友们来了,就坐下来,煮碗面,聊聊天。“多好啊!”他这样写。

现在,我有了一个可以常去随便坐着的酒馆。阿乙偶尔也会来。他通常是带一本书坐在一边读,也经常靠在椅子上睡着。有时候我们会打打台球,阿乙的球打得好,球风通畅平和,我估计是小镇警官生活留下来的手艺。有时候坐在酒馆里,我会想起阿乙当年写的小饭馆,心中升起酸楚。

我没跟阿乙聊过他的新书,实际上,我已经很久没跟阿乙聊写作了。我们见了面,就是问问他最近看什么书,然后再聊聊他的病——久病也就成了常态。我们早已不再像当年那样聊天,好像是,该说能说的话早说尽了。这一点儿也不重要,因为我知道,我们会平静地一起经过老和病,以及将来必然发生的其他。篝火已经熄灭,相聚取暖的日子已经结束,现在是黑暗中独自摸索前行的时光。也许我们并没有走在同一条路上,但我想,我们始终朝着同一个方向。

——完——

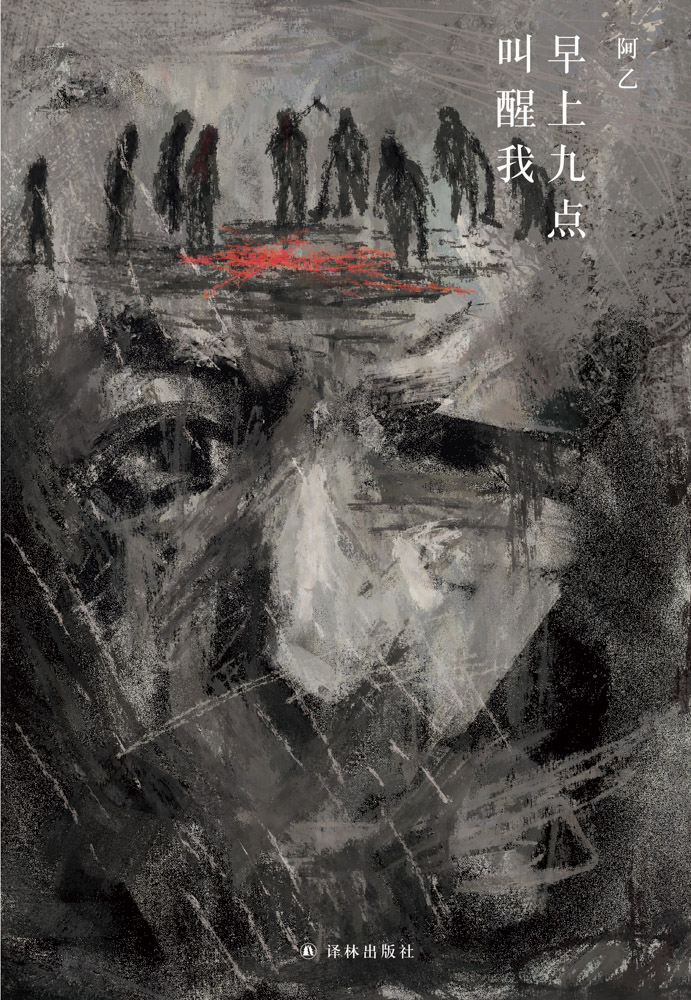

题图:阿乙在南京先锋书店,摄影:叶三。