周一围,1982年出生于湖南,毕业于北京电影学院表演系。2004年出演《深牢大狱》男主角。代表作《金牌律师》、 《绣春刀》、《少林问道》、 《九州·海上牧云记》、《中国药神》等。

1

2017年早春,周一围在拍戏。

他跟郝蕾、周云鹏,还有一个叫“小鸟”的三百斤的大胖子泰国人,一起拍一部密室杀人的电影。周一围和郝蕾演两口子买凶杀别人,结果阴差阳错死了一屋子,周一围自己也没能跑了。

过完春节,电影开拍,周一围看见郝蕾,就想“哎呦,可算碰见一个好演员,真好”。慢慢相处下来,他又觉得,说“好演员”是太简化了,“她是个很有意思,很有内容的人”。他们成了好朋友。

电影的导演是刘奋斗。刘奋斗说,周一围非常聪明,开窍很早,“他肯定会出来的”。

周一围确实开窍早。高三那年,他逃学去上电影学院的考前辅导班,那时候就认定自己这辈子天生应该当演员。后来他考上了北影。2004年,他主演《深牢大狱》,成了海岩剧男主那批阳光少年中的一名。那时候,周一围像贾宝玉,“面若中秋之月,色如春晓之花,鬓若刀裁,眉如墨画,鼻如悬胆,睛若秋波”。一种满当当的漂亮。

十三年过去了。跟阳光少年时期比,周一围的长相有了变化。他的脸不再那么圆满, 颜色好像也暗了一些,饱和度更浓。腮瘦了下去,显出冷峻的颌骨线条、眉骨和丰满的唇。他的眼睛还是圆圆的,黑白分明。他也有那种好演员都会有的本事,就是,长时间地不眨眼,盯着镜头。周遭的空气往往经不住这逼视,会向他聚拢过去。他的手扶着鼻梁,挡住嘴。他应该是笑了,笑着,眼神却带点冷意,里面内容丰富。

当年宣传《深牢大狱》的时候,周一围说他想当个“走在街上别人认不出来的演员”,后来的十几年,也确实差不多。他总有戏拍,但不属于最红的那一批。可是,别人怎么会认不出他来呢? 周一围演戏,是“打家劫舍”的那种演法,像他的眼神,是有吸力的,几乎让人恐惧。 只要看过他演戏的人,就一定会记住他。

2

2017年夏初,周一围还是在拍戏。

先是周一围称为“师父”的导演张黎找他拍《武动乾坤》,他去了。这是个绵延了很久又拍得断断续续的戏,周一围只拍了一天,但跟师父聊了许久,他很愉快。然后是徐峥宁浩双监制的电影《中国药神》,药神原型是当年的中国药侠,慢性白血病患者陆勇。这些戏,拍了也不知道什么时候能上映。

之后,周一围和编剧一起去大理写剧本。

周一围觉得大理是个能写东西的地方,那里离群,安静,气候和食物也好。而且,大理古城对面就是鸡足山。明代,僧人静闻曾剌血写成《法华经》,发愿供于鸡足山。崇祯九年(1636),静闻与徐霞客结伴西游,到湘江遇到强盗,静闻伤重而亡,徐霞客带着静闻的骨灰和经书,辗转数千里来到鸡足山,将经供于悉檀寺,并在山上为静闻建塔埋骨。在周一围的剧本《丁修传》里,徐霞客是个重要人物。

计划中的《丁修传》是个13集的网剧,背景仍放在明末。拍完电影《绣春刀》,路阳和周一围聊天,说想拍电视剧版,又开玩笑说,开发一下IP,弄成“绣春刀宇宙观”。 周一围说,不如我来做“丁修传”。我把背景放到明朝,假借明末的真实事件来讲我的故事,只是这个人叫做丁修。

《绣春刀》里的丁修是个“抽烟、喝酒、纹身、骂脏话、会武术、有文化的流氓”,周一围说,他百分百地认同他。“因为是我演的。他不是路阳的丁修,是我的丁修”。

丁修是周一围的“树洞”,放置着一直以来他在脑子里构思的各种故事。“这些故事的基本主题就是人怎么跟这个世界相处。这也是我个人一辈子的命题,我到底是应该坚持特立独行,还是去试着泯然于众生?”周一围说,丁修并不想干预他人,然而因为命运也因为欲念,他总是有意无意地踏入别人的生活,被动干预变成主动干预,到最后发现,其实什么也没改变,做了一堆无用功,然后继续踏上旅程。“这是人生,是我的故事,是我的《丁修传》”。

2017年,周一围觉得时候到了。他不仅要演丁修,还要去写,去导,让丁修说自己的话。可是,人们到底愿意听什么样的故事呢?地铁上,一个纹着花臂,满脸打着钉儿环儿的流氓,正骂骂咧咧地打着电话,突然上来一个拎着菜篮的老太太,花臂流氓看见了,起身把座位让给老太太,接着骂骂咧咧地打电话。这是周一围幻想的场景,他认为这是大家愿意接受的故事载体。所以,他需要丁修。“故事放在明末这样一个乱世,和放在今天,并没有本质的区别。”

剧本还没写完,跟周一围合作的编剧家里有事,先回了北京。周一围自己去了鸡足山。但是他没去徐霞客供经的寺,也没去静闻埋骨的塔。他说,无所谓,那儿其实就是个景点,到了差不多也就该走了。

3

夏天和秋天,周一围仍在拍戏。先是电视剧《创业时代》,然后是《长安十二时辰》。10月份,他又去拍了一周《武动乾坤》,外景地在内蒙额济纳的无人区。去堪景,剧组的人们都说不能走太远,后勤跟不上,一旦迷路,就死在那儿了。他在大戈壁上站了一会儿,感到凄惨。

工作找上门来,周一围并不挑,他没什么严格的标准。对他来说工作是生活,也是休假。哪怕拍没什么意义的戏,他也不会不愉快。“总体而言,所谓的浪费时间其实不存在,烂戏也是手艺人磨刀”。

秋末,时间开始加速滚动。综艺节目《演员的诞生》来邀请周一围。他陡然想起当年十三燕跟婉华说的“我这一辈子,就是个喜欢”。可是,演员这个职业已经不被大家尊重了。那个时候他想:“行吧,这事儿总得有人吵吵,我就去当那个吵吵完让大家来看来评的人吧。如果这能让大家重拾对演员的尊敬,那也行。”

鬼使神差地答应了节目组,周一围才发现,录制节目的这几个月是他几年来最痛苦的一段时间,痛苦来自于令人窒息的录制节奏和对演员的考验。“这个节目把我从舒服的区间拽出来,干着极其违背我们工作规律的事情”。拍到第三个月,他渐渐发现他也能熟练应付了。同时,这个节目为他收获了从业以来几乎是最高的赞誉。

在周一围看来,对他的如潮好评几乎全拜章子怡所赐。节目里,评委章子怡开玩笑说她是周一围的“迷妹”,她溢于言表的欣赏被全国观众看得一清二楚。“我好不好是一回事,谁说我好是另外一回事。章子怡说好是有影响力的,这是绝不能忽略的。我这么看重的一个演员说了我好,我确实觉得去这个节目,是收获了极大的愉快。”

认识章子怡,周一围觉得特别奇妙。他是宫二的粉丝。他说宫二“具备一部戏剧作品中的人物该有的一切。”宫二是是非成败转头空的,她豁出了命所做的一切到最后都雁过无痕,“这才是戏,遗憾永远扎在那儿了”。宫二是那根肉中刺,让周一围叹息:“哎呀,这个遗憾”。周一围说,美就美在这儿,这是悲剧的美。

章子怡身上的宫二,到底是被开发出来的,还是被一面镜子照见的,周一围不清楚。他说,宫二和丁修不一样。他一直在等时间,拍完节目之后,他希望和章子怡认认真真地探讨一些问题。

4

2017年冬天,周一围肉眼可见地红了。他自己当然感觉得到,“市场会非常明确地给我信号”。他一点都不介意别人说他因为一个真人秀红了。“这个真人秀跟一般的真人秀不一样,我还挺骄傲的”。

爆红后,周一围为演戏干过的那些疯狂的事——比如为演屠夫杀了好几头猪——也被翻了出来。好像是,天上忽然掉下来一个好演员。然而,他自己认为表演很简单。

“能不能做好是另一回事,做是容易的”。他对演员这个职业的爱不是献祭型的,而是理智的,歪着头打量过的。他说,“演员”最大的魅力,是这个身份给了你合理的理由去做任何事,别管是以前敢想不敢干的,还是缺德的,都可以去做——“还不用承担任何责任。做好了,你还是德艺双馨的艺术家,还挣着天文数字的钱,这当然好了,怎么会有人不愿意做演员?”他目光炯炯地追问了:你有没有欲望?你想不想窥视别人的生活?你愿不愿意带上假面具接触你自己? ——“怎么会有人不愿意做演员?”

和十三年前一样,周一围的理想仍然是把自己藏起来。所有的采访中,他闭口不谈私生活,他甚至连生活照都没有。不拍。“藏不到丹尼尔·刘易斯那个程度,至少也得藏成汉克斯的程度吧?”他说,该去饭馆去饭馆,该去有人的地方去有人的地方,别穿得那么光鲜就行了。

“我们演员只是涂料,该刷白墙就刷白墙,该刷黑墙就黑墙,不要给它赋予太多的属性。”如果一路红下去,变成明星,变成偶像,他觉得自己也没问题。“想藏怎么都藏得住。没有这自信,我还敢出来混?”

2017年已到尾声。这一年,周一围读了许多书,有些是二战史,他想把一部魔幻剧放在那个时代背景里。他也看了许多电影,最喜欢的是《海边的曼彻斯特》和《敦刻尔克》。他经常熬夜,每天入睡前,他会一个人独处两三个小时。

很久以前,周一围曾在一次采访中说,他认为世界是越来越糟糕的。这个观点,他一直保持到去年。“我们有很多论据可以证明这件事情。比如环境一直在变坏。比如我的工作,戏越来越差。比如纯文学的死亡。我们开玩笑,以前老是说金庸的武侠小说是地摊文学,到今天它都可以登堂入室作为经典了。这算不算是淘汰了唐诗和宋词?淘汰了元曲和后面的白话文?一切都在向简单化、向140个字甚至更少的方向走,简单直接到今天小朋友的形容词变成了‘哇塞’……我是很难过的,但是又能说什么呢?它是规律,没办法以我的意志为转移。” 2010年左右他曾有过一次彻底的价值观崩盘。焦虑,失眠,每天只能睡两个小时。他用两年的时间慢慢想通,走了出来。下一次的情绪崩溃,周一围说,肯定会有的,“什么时候不好说。到底是我先变,还是外界先变,我不知道”。

今年是个热闹的年头,而这一年周一围情绪稳定,没有大喜大悲。他说他也许看到了希望。“相对来说,在原来的纯灰色里面多了一点期冀。也许不见得是单纯的下坡路,也许是一个大循环,可能还有一天会再回到从前,也有可能变好。”希望在哪里?——“在每一次我们的反对中”。

谈话到了这个地步,开始像古代的“射覆”。说一个谜面给他,他回一个谜语。然后大家一起在海面下摸索。那些冰山一样的真相不好问,更不好回答。周一围说,我说我能说的,其他的,你自己挖吧。他坐在镜子前面能清楚看到他自己的位置,反应飞快,滔滔不绝。这游戏很有趣,但是费力。幸好,周一围很忙,下一个节目已经等在门外了。

2017年12月22日的傍晚,周一围坐到了猩红色的幕布前。这是摄影棚里临时搭建的小舞台,独角戏开演了。周一围穿着花纹古怪的紧身西装。他怡然自得,于是衣服也怡然了起来。幕布前只有一个雪白的光圈罩着他,其余地方都是黑的。他在光圈中收敛了自己,背诵了好几段经典电影台词,他过目不忘,背得或深情,或疑惑,或悲怆,听起来都是恰当的情绪。然后,他迅速地把它们忘掉了。他说这是基本功。最后,他现学现演了几段小魔术,一点红光从他手里飞到半空。他惊喜地看着,瞄一眼镜头,吹口气,敲敲杯子,红光应声消失。掌声响起。没有破绽。

金世佳:戏是妄语,我却认真

文 | 淡豹

金世佳,毕业于上海戏剧学院2005级表演系本科。大学期间出演都市青春喜剧《爱情公寓》。2009年留学日本,攻读英国当代戏剧表演硕士。其后出演话剧《1988:我想和这个世界谈谈》、电视剧《美人制造》等。近年出演电影《一个勺子》、《陪安东尼度过漫长岁月》、《原来你还在这里》、《吃吃的爱》等。

1

此时此刻,上海人金世佳一口北京话。平常聊天,发语词也是“咳”,满口儿化音。北京胡同串子的那些老话,他也会,“玩儿勺子把儿去”,这是一边待着,自己凉快去的意思。“嘎杂子琉璃球儿”,这是指无事忙的胡同小流氓。

金世佳在拍电视剧《我们的四十年》,演男一号。为把一个北京人从青年演到中年,进组前他和北京朋友混在一起,让耳朵灌满京腔,去看《梦开始的地方》《与青春有关的日子》这些写北京人的电视剧,也去知乎上找探讨北京话的帖子,听北京嘻哈乐队唱的带脏字儿的牛气冲天的歌。

进到语言的调性里以后,似乎更能明白剧本中人物的逻辑——这个小哥、那个老炮儿怎么非得做那件事儿不可?那事儿不是挺傻的吗?咳,可是吧,好像确实非得那么办,不然,不成。

半年前他可不这么说话。2017年,春天到夏天,他在话剧《狂飙》中演男主角田汉,庄重,抒情。田汉和金世佳一样从日本留学归来,既痴且狂,又坦率又深沉,是艺术家又是知识分子。

这版《狂飙》是2001年版本的重排。当年的演员是辛柏青、袁泉、朱媛媛、小陶虹、师春玲。这次是“青春版”,很多演员还是尚在上戏就读的学生,都是90后,95后。

在上海演罢,导演田沁鑫过度劳累,生了急病。在病房里,她跟金世佳说,那得靠你把这支小孩兵带到北京去了,扛起来。6月17日,在国家大剧院演完北京的最后一场,金世佳说出最后一句台词,像在每一场《狂飙》结尾那样缓缓倒在地上,这次他哭了。演完了,再一次讲完了这部戏中那些量极大的、似乎永远都说不完的台词,用两个月的时间真正认识了一个来自过去的、和自己那么相像的人,完成了导演的嘱托。谢幕时他挽着其他演员的手,眼泪还没止住,重复田汉的台词:“戏是妄语,我却认真。”

2

隆冬北京,《我们的四十年》正在拍一场火车接站戏。戏里是八九十年代的事,金世佳穿件套头的红运动衫,印着赫然两个大字“中国”,冻得哆嗦,而镜头一转,就抖擞了,演出一个妥帖中带着机灵的北京小哥。

十二年前,金世佳走进上海戏剧学院考前辅导班时,恰好也穿着这样一件运动服——白底红道,绣着“中国 CHINA”,在考前辅导班里显得有点傻乎乎的。那是他在国家游泳队的训练服。

1986年,他生在上海。还是小小男孩时,个子就高,幼儿园时,上海体校教练挑中他,开始练专业游泳。小学时一起在体校游泳队的有三十个男孩,上了初中,剩下二十个,他依旧高,依旧练,再上高中,剩下十个。小男孩金世佳长到了一米八九,始终是短距离自由泳,十六岁得铜牌,十七岁得了全国青年游泳锦标赛银牌。

到十八岁,他高三,在高中挂着名,平常都在体校,醒来,吃过早饭就钻进训练馆无声的水底,午饭,午休,再钻进水底,眼前都是蓝色,晚间上一会儿文化课,周末回家放短暂的风。

到十八岁,要集训了。这是2005年,集训三年,备战北京奥运。未来会是什么样的生活?在中国是银牌铜牌的水平,奥运会时恐怕进不了半决赛吧——“都上不了电视直播”,如今金世佳这样自嘲。集训,做个凑合的运动员,未来或许成为游泳教练,他向前看到这样的命运,稳当,没有波澜,像每天必须钻进去的游泳池,无声无波,无限蔚蓝,而四野茫茫,这样的命运让他害怕。

“一般人以为运动员平常特紧张。其实不是。专业运动员的生活是刻板,每天就是无聊的感觉,总在重复。”

想想未来,心里发凉。一辈子像是延长了的青春期,或是年轻时就早早开始为中老年作准备。

金世佳决定上岸。他退出游泳队,回到高中上文化课,成绩居然很快就相当不错。他决定去考上戏。

面试环节,考才艺,有人唱歌,有人跳舞,有人吹箫。

你会什么?

金世佳答,“我会游泳。” 老师看看他,又看看旁边,“这儿没水。”

还是考上了。老师说这个游泳少年有些像上戏刚毕业的一位学生,也是高高的上海本地男孩子,叫胡歌。

进大学,拼命看书,成天泡在图书馆,与同在上戏读书的陈赫、娄艺潇等几位师兄师妹一起演了《爱情公寓》,顺利得不像话。金世佳演男一号陆展博,恋爱时有点呆的天才工程师,几乎是美国电视剧《生活大爆炸》里谢尔顿的中国先声。

3

《爱情公寓》那么红,金世佳当时却并不知道。毕业后,他跟着导演这一年上戏毕业大戏的英国老师,去了日本大阪艺术大学舞台表演研究所,读硕士。

大二试镜,大三拍,而等到《爱情公寓》播出时,金世佳已经人在大阪。身上五万元人民币的片酬和大学时拍广告攒的钱,很快不够花了。为得到打工机会,为听懂表演课程,他拼命学日语。模糊听说自己在国内火了,但这边厢,他想的是听课,学表演,活下去,别饿肚子。他真的饿过肚子,最穷时身上只剩50日元,一个便当的价格。

买不起食物了,他索性不出门,出门不知会遇到什么事儿,日语还不够好,又恐怕要花钱。他在家里打开自来水龙头,喝水,这样过了三天,饿了喝水,喝饱了睡,想象水在身体里化为糖元。

等打工机会,一个老头开的酒馆招人。老头说,你电话号码是多少?周三下午三点前通知你是否用工。金世佳心里喜悦的希望升起来。还没有日本电话,特地去买,铃声开到最大,生怕误过电话,睡觉时也放在枕边。周一过去了,周二过去了,周三下午三点过去了,还握着那电话。

生活改善是日语好起来之后的事。那两年间他什么工都打过,洗碗,刷玻璃杯,送牛奶,送饭团,路桥建筑工,协助和尚做法事。他规律生活,上课,排练,打工,打篮球。日本人严苛,九点钟排练,大家八点钟都已经到了,于是金世佳七点半就到。

《爱情公寓2》要开拍了。那时大家还用MSN,浅蓝色对话框里,剧组说,从日本回来一趟呗,两个月就能拍完。他想想,现在回去,丢人,我在日本还没学出来什么。带着一股“不破东瀛终不还”式的英雄气概,他想,等毕业,做好了再回国。他一直是这样,又愣又倔,又攥死理又清醒,又自嘲又嘲讽。

第一次在日本担当男主角,是演《奥赛罗》。头回排练,休息时和一位日本表演老师在门口抽烟,老头突然转过来,问他,“你有羞耻心吗?”

心里发紧,如坠冰中,不知道说什么,不知道自己做错了什么。排练中始终有股要证明自己的冲动,带着不甘和不解和一点愤懑,越来越往死里认真。公演后才知道,每次排新戏前,那位表演老师都会对男主角说这句话,就是要激起他们的痛苦感和好胜心。要演男主角,要能演一辈子戏,需要折而不摧的性格,老师从职业生涯一开始就用残酷来锤炼他们,而有些人确也被这种残酷毁坏了。金世佳想想,自己也是顽强,也是幸运,没有被损坏——只是被折磨。

到这里,故事真像电影,像金世佳自己也爱看的那种热血漫画,像深夜食堂里一段轶事。现实转折在后面:那么,公演后老师的评价是什么?他满意吗?金世佳说,公演那天,老师白昼时就酩酊大醉,没看到戏。

折磨来过了,他靠自己了。

4

从日本回来,在上海演话剧,小剧场大剧场,商业先锋实验,都演。2014年,陈建斌导演电影《一个勺子》,金世佳演其中的“勺子”,西北话里傻子的意思。片中没人知道这傻子的来历,陈建斌与蒋勤勤扮演的一对农民夫妇暂时收留了他,又有歹人想靠这傻子的命发财。电影中傻子蓬头垢面,对自己的命运浑然无知,住在羊圈里,不会说话,唯一张嘴是喊“妈”。

演傻子疯子神经病这样的极端人物,是容易出彩的,因为明显是靠演,没人能说是本色。金世佳也确实演得好,没人能想象这傻子背后是个演《爱情公寓》偶像喜剧出道的演员,没人能想象这流落到西北农村的傻子背后是个身高一米八九的上海帅哥。

但若要演傻子、疯子、神经病引起观众关注,总需要一个“蝙蝠侠摘下面具”或是“汉尼拔博士变身食人狂”式的时刻,展现出角色正常与疯癫之间的分裂,由此让人注意到角色背后演员的演技。

而“勺子”是个被认为吃力不讨好的角色。他演得像,不惜力,也备受圈内好评,也是他的代表作之一,可全片中他从开头傻到结尾,又满面泥污,观众看不清他的脸,没那么容易记住角色背后的演员。

《一个勺子》当然是好戏,2014年它帮陈建斌得了第51届金马奖的最佳新人导演与最佳男主角两项大奖,不过片中另一位主演王学兵撞上了事儿,电影迟至2015年秋天才在大幅度删改后进入大陆少数电影院。在电影并未广泛上映的情况下,更少有观众会意识到那是金世佳。

金世佳自己倒说,坚持“吃力不讨好”,不是坏事。你不是为掌声演戏的。演戏最怕功利心。为出彩、为搞笑、为让观众看出来这个人演得努力——那些都是障碍。你自己心里的欲望是你最大的敌人。如果目的是“让大家觉得我演得好”,那不是演得好,倒是演戏的障。你得去克服它。

演戏时要作各种小细节的设计,但这不是为了让观众看到,而是为塑造人物。不能因为观众可能忽略那些,或者这一切都可能被剪掉,而不去作那些设计。

金世佳最佩服前辈演员塑造角色时的那种“本分”:演戏演本分最难,你不是要震撼观众,不是要在戏中引人注目,就是要变成那个人。

是在泳池中一次次的重复动作中变得通透爽快的吗?是在日本时最初的孤寂和忍耐带给他了清醒吗?或者是因为他爱看书,也爱写东西?他的认真中没有自恋的成分,而是在嘻嘻哈哈和自谦中清醒得透透亮亮。他为了正在拍摄的北京背景的电视剧,给自己制造出一个“24小时京腔”的氛围,甚至专门请了一位京籍司机,进车去片场的路上已经是北京话。都说他用功,演得像,他自己则说:“咳,也就是唬唬观众。真北京人,还真挺难学的。”

翻一遍他订阅的公众号,科学类时政类文学类,没什么时尚或娱乐新闻,净是“科教文卫”。他读“利维坦”,最爱看物理学家李淼“淼叔”的公号。在拍摄基地,见惯明星的老大爷估摸这大高个儿肯定是男主角,明星,就拿来个厚本儿请他签名,并不知道也不大关心他究竟是谁。他冲大爷乐,“给您签个红的吧”,于是,厚本儿上多了“王源”。

他怕自恋,为此甚至会警惕每次演话剧谢幕时台下的掌声,“那就是形式,只要没演砸,观众都会鼓掌的,你不能因此觉得自己演得好。”他也自嘲,现在是文体不分家了,外表对运动员也有帮助,当年自己游泳那会儿,长得帅,没用。

他也有特别愣的一面。前几天,看到视频里朴树在台上唱《送别》唱哭了,他也感慨了,抓起手机给朴树妻子吴晓敏发微信,说,“我感同身受。” 跟人家压根不熟,又没头没脑的。这教人怎么回啊?人家没回。

在日本读书,最苦恼时分,他给自己尊敬的演艺偶像田村正和写了一封信。日语还不够好,写了很久,改了很久,寄出去时已经由秋入冬,他在那年大阪的第一场新雪中,打工送报纸的路上,寄出信。

后来田村正和回信,说,“Kimi桑,经历过后都是财富。人生复杂,好好感受。“

他讲话讲高兴了,会有点小结巴,特别可爱。在播客”日谈公园“的聊天中,他哈哈大笑,不时又结巴起来。演戏时都顺畅,到台下,你若是硬去逗他,“是不是有点结巴?” 那也能给逗出来。

和周迅一起录真人秀《西游奇遇记》,两个人见了面,想,那先聊聊天,了解一下。结果两个都是小结巴,正好把彼此给引出来了,“咱咱咱们聊点儿什么哪?” “要要要不然随便说吧!”

《狂飙》导演田沁鑫这样评价金世佳:“他是一个非常热爱表演、非常努力的好演员,极其用功。对于像他这样一个外表出色、正在往上走的人来说,他有一种超然世外的精神。像田汉一样,只想着自己的理想。”

5

他也会纳闷。中国的影视生态,现在是怎么回事?一个演员,该怎么挑戏?如果制作过程整体没那么认真,自己演得认真,还有意义吗?满目皆是仙女与鲜肉,现在“红”意味着什么?热度与注意力又是怎么来的?为什么有的东西明明不好,大家越骂,它反响越热烈?

于是,今年他做了一部纪录片,像个好奇宝宝,四处采访业内人士,什么是“红”?他找来狗仔,导演,还联系水军做了访问。

从前的营销段子手,如今在给明星做微博人设,买评论,买转发,做热度,设计自黑方案。他则把微博设置成非好友没有评论权限,拍完戏回房间,自己喝杯酒,自由自在到微博上写写感慨,写写回忆,让各种各样的碎片给情感一个出口。

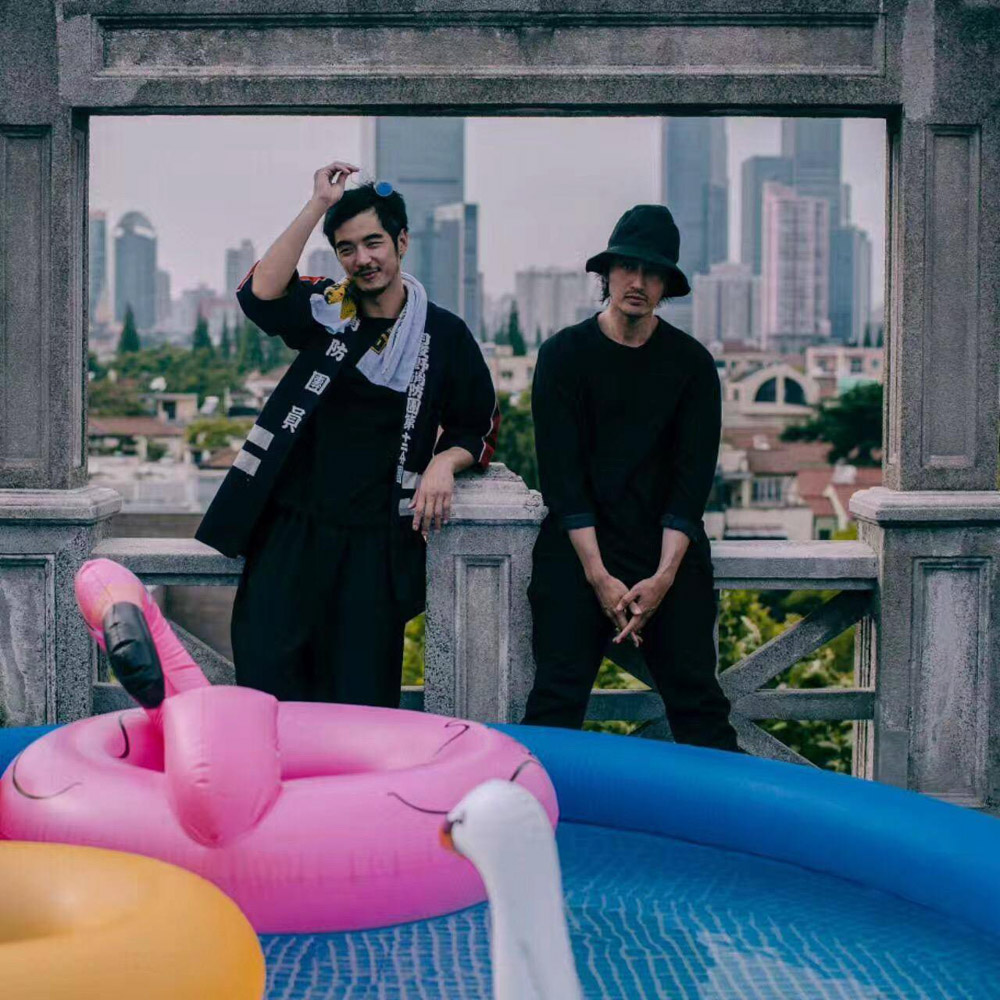

纪录片还在制作中,段段都是他自己设计,片头是金世佳在熹微晨光中骑自行车,穿过上海一条条街巷。他还在上海找到一个天台,布置上绿植和粉色火烈鸟微型泳池,与《爱情公寓》中的拍档兼好友王传君在天台演出了一段嬉闹与百无聊赖,几乎是生活实录,镜头好看极了,像“新浪潮”加后现代。

去年他一整年没拍戏。去年也正好是他30岁的那一年,他想,停停吧,没看到想拍的东西,那就让自己能演得好一点。正当年的男演员,不上戏,却回日本上表演课,一再随一位法国表演老师在工作坊学习,满地球转,为成为更好的演员。

蔡康永找他担纲与小S一同主演自己导演的第一部电影,起初,他反而建议蔡康永去找小鲜肉演,那样阵容多漂亮,又有票房保证,“我又不红,对不对?”

去年,拍毕这部《吃吃的爱》。倒是今年,为这部纪录片,他和蔡康永坐下来长谈。

蔡康永问他,你为什么不拍戏?

他说,没有好的戏找我拍。

蔡康永说,那么,如果有三分和四分的戏都在找你,去拍那个四分的。别总抗拒。

他说,不想妥协。

蔡康永说,时不我予,每个时代的人都这么觉得。你换个角度想。原来的你有什么好?你打算回到几岁,八岁吗?那你吃糖就可以了。

像有棍子敲了一下头。这次谈话后,他好像一点点放松下来。也正好是告别30岁的过程,天蝎座金世佳上个月刚过了31岁生日。他决定开始挑战,他仍旧认真,但不是那么挑、那么非要别人也要在任何一件事上都赌上命了。不是等待最好的作品出现,而是靠自己去提高作品,不再怕被行业影响,而是在不断的工作中得到新鲜的刺激。

也许是心中那个运动员在作祟,看着这个行业这个时代在跷跷板的那一端,他坐在跷跷板的这一端,想,“我不认输。”

今年,演完《狂飙》,他又去找那位法国表演老师学习。老师说,你变了,“去年你像背着一个宿命来的。”

三十岁,跟田汉学到一个“诚”字。一诚可以破万恶。他物欲不多,最怕的是稳定安全的状态,最想要的只是当一个好演员。有时他想起自己在日本的岁月,穷到挨饿,两年里瘦了二十公斤。去时坐飞机,回来时为带行李,坐了两天船才到上海。没有剪头发,回国时头发扎成辫子,散开时快及腰了。他是见过地狱的人,他不怕。

—— 完 ——

全部图片由受访者提供。