1 、尼采的深渊

文 | 叶三

这个文身完全出于实用主义考虑。文身原来的位置是一个疤,疤的由来就不说了,前尘往事如云烟。我在微信上把疤的照片发给文身师,她回我说,容我想想。

第二天,她发来这个图案,又发来一句“当你凝视深渊的时候,深渊也在凝视你”。我有点诧异,不过除了“好”也没说什么。我无所谓深渊,能遮掉这个疤就行。

见到文身师时我才是真诧异了,除了身上的文身,她瘦瘦小小,细声细气地,完全是一副高中生的样子。还是学习很好的那种。然后她就开始文,我半躺在椅子上跟她一句两句地聊天。她问我疼不疼,我说疼。她有点抱歉地看着我,我说不怕的,这疼很舒服。后来她问我疤的由来,我想了下,跟她说了一点儿。她说你对自己真狠呀!文身用了两个多小时。完成后,她让我看,因为原来的疤是肿的,这只凝视深渊的眼睛甚至有点立体效果,我挺满意,夏天我又能穿吊带了。

没料到的是,我有个朋友很怕这只眼睛,我穿吊带时,她就不见我。

有时候我挺想念文身时那个舒服的痛感,想要不要再去文一个。但是金牛座的实用主义和奥卡姆剃刀原则使我停下脚步。我还在犹豫。

2、双子与虎头

文 | 暖

文身对于我来说就是好玩,有趣,文的过程还有些性感。至今为止没那么多刻骨铭心需要刺在皮肤上,不想通过这种方式记念什么。见血,清洗,结痂,留痕。文身即使难以抹去,也留下不了多少永垂不朽。

我的两个文身都没什么深刻的涵义。一个西方星座双子,一个东方属相老虎。都是可以跟我一辈子的标记。前者有猜是刀片的,或者无限串联符号,项链,五花八门;后者总被人误以为是kenzo的logo。

“双子”是2012年11月初某个雪天在三里屯脏街文的。当时和一个朋友吃饭,她突然被约了一起去文身的朋友放了鸽子,我想这大雪纷飞被人爽约实在太不够意思了,就临时兴起陪她一起,自己也文了一个,丝毫没有前期找图找意义思考文的地方。脏街小区二楼有一排文身店,我们也不知哪家比较好,就随意进了路口的一家。第一次文身还是有些怕疼的恐惧,脑子里第一下想到的就是文自己的星座,所以直接在店里的图库挑了个黑白色线条较少,又不怎么能一眼看出是双子座的图案。文在脖子后背不那么疼,平日头发散着或者穿有领的衣服时而能遮起来,并不扎眼,尾部也让人猜不准延伸到哪儿停止。我们被带去了楼上的小房间,白色帘子里一位客人正躺着文花臂,像是在动一场手术。整个过程非常快,像被蚊子蛰,有些痒,已经不记得有痛感了。才花了六百块钱。从2007年第一次去脏街,到十年后它被拆掉,酒吧,餐馆,文身店,DVD店,理发店,烤串摊,烟摊,每一家的位置我都还记得。脏街消失了,我的文身却留了下来,到今天也不见褪色。

“虎头”是前年秋天在上海文的。这次蓄谋已久,想文只老虎,而且要色彩斑斓的。文身师50是朋友介绍的,小有名气。他一般只文自己的画,作品都是old school风格,女人,动物,花儿什么的。50很年轻,西北人,学工科出身,来上海毕业后就入行了。拜上海所赐,那是我近年来度过的最长的秋天。穿过梧桐树下的剃头摊,热气腾腾的面馆,走进老弄堂深处,推开木门,就是二层loft的工作室。店里养了两只黑猫,50工作的时候,它们就在旁边盯着,滴溜溜的眼珠,安静得很,时间长了就瘫着睡着了。50的作品集里起初只有像虎的豹子,或者狮子,我说我想要只温柔没有戾气的老虎,于是就有了现在左臂上的这只,眼神失焦,嗷嗷待哺,看着不那么聪明。因为要上色,这次文了一个多小时,我又是好了伤疤忘了疼,依旧只收了我六百块。这年头隔着五年不涨价的东西也不多了。

下一个文身我想文在脚踝,图案还没想好,但这项必须经过疼痛才能获得美的行为艺术太适合我了,感觉可以持续下去。

3、月之暗面、轻松熊和5-羟色胺

文 | 王婳

我的第一个文身是2014年做的,具体的日子我忘了,也没什么值得纪念的事。图案如你所见,它来自平克弗洛伊德乐队的专辑封面——《The Dark Side of the Moon》,他们最优秀的专辑之一。最重要的是这张图非常适合作文身。

不是一时兴起,我从高中起就在密谋这个文身了。那个时候思想比较拘谨,认真地琢磨了好几年,企图最大限度地确保自己不会在几年后厌烦这个图。我的皮肤不是那种很适合文身的肤质,当时结痂之后就有点掉色,到现在也没去补。还好,我现在依然很喜欢它,身边的朋友也一致认为它很好看。

这只熊带给我最深的感受是:真疼啊!卡通熊头看起来寥寥几笔,没想到割线的时候我就有点坚持不住,只好玩玩手机、瞅瞅文身师的小狗、深呼吸。总共花了一小时左右完成,恢复期十分痛苦,差点发炎,现在略有掉色,得找个日子再去补补色。

我太喜欢熊了。那种毛茸茸的熊过于具象,所以选了更卡通的Rilakkuma。这只熊的官方简介是“看起来没什么,但是却极容易使人放松的熊”,事实证明它的确有此魔力。熊头出现在我的手臂上之后,效果拔群,每个看到它的人都会笑眯眯地伸手揉搓。最好玩的是前两个月我们正午一群人去刘天池老师的表演工坊,上表演课、摄影、交流……该干的正事都干完了,刘天池老师一个箭步走过来抓住了我的手臂:“这熊是真的文身吗?好可爱啊!刚才我一直在看它!”

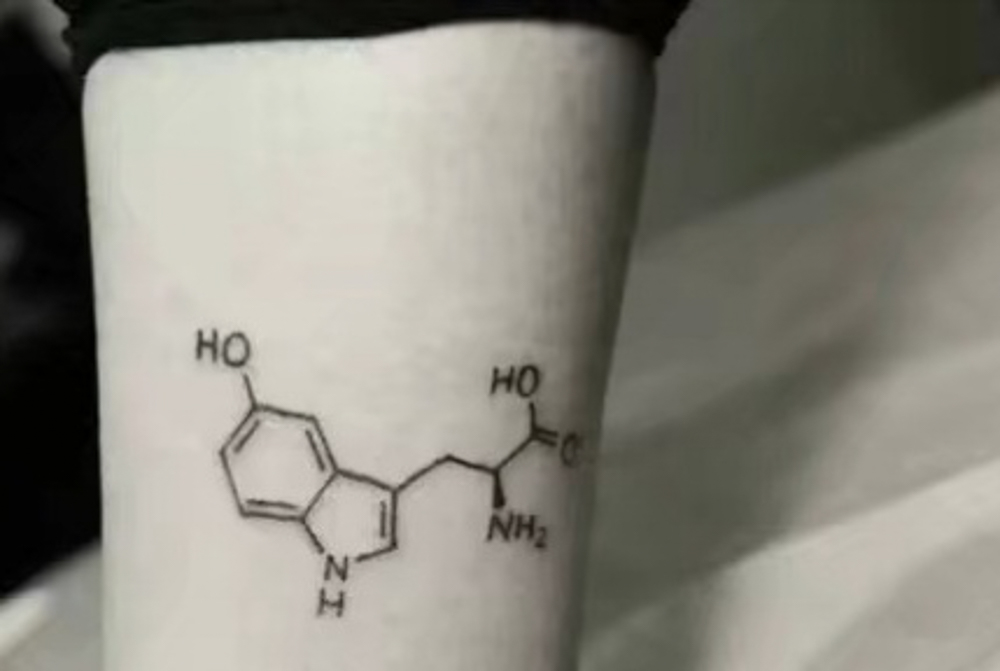

它确实有纪念意义,又是一个很难在日常生活里看到的化学式。我的大学专业是医学检验,快毕业的时候我打定主意不再从事专业对口的工作。不过大段大段在实验室里的时光、考试前夜背下来的书、选择这所学校时的奇怪心态都挺好玩的,我并不想完全否定大学时代,于是从化学书里找了个神经递质的化学式,把它文在身上。

这种神经递质叫5-羟色胺,能使人产生愉悦情绪。而人体5-羟色胺水平的高低能直接影响情绪、记忆力、精神状态等等。我很难和人解释这些微妙的机制,通常只笼统地说,它和身心健康密切相关。

可惜在它还没恢复好的时候我去泡了个温泉,过了几天我才意识到大事不好。原本粗细正常的线条在长时间的浸泡下晕色严重,很难补救。我只能任由它这么粗犷下去。要不是找出来这张照片,我都快忘了它原来还挺精致好看的。

4、荒野里的树

文 | 朱墨

要找到一个合适的文身图案并不是一件容易的事。从开始决定文身,到找到这个文身我用了一年多的时间。没错,我大概必须得找一个有特殊意义的图案。

我在朋友家看摄影画册,Gregory Crewdson的Cathedral of the Pines。其实Crewdson大部分的照片我都不大喜欢。但画册里一棵树的形态吸引到我。这是一棵在荒野里的树。我很喜欢在荒野里拍照。我想大概是在荒野里,可以让风在没有阻挡的状态下自由穿行。在那里如果有一棵树,当风穿过它的时候,它努力地挥动着躯干,仿佛和我经历着同样的人生。那个时候我会感觉到我的眼里涌进强烈的光和夏日的云彩。

在文身那天,我看着文身师在我的手臂上扎。不知道是不是文身时那种持续的电击感让我疼得产生些许幻景还是什么,我在那一刻感觉到那棵树或许原本就在那儿,现在只是一点点显现出来,就像退潮时海滩上的礁石。

5、字、火柴和图标

文 | 小黄

我的第一个文身原本打算文在小臂。文身师问我,文在哪儿?犹豫了半分钟,我指了指上臂。当时飞快地想到一些情况:被爸妈责问,碰上特别正儿八经的采访对象,不得不出席严肃正式的场合,诸如此类。总之,一瞬间有点担心文在小臂过于外露。

那是一行英文,“the volunteer exile”。没法直译,志愿放逐者?听着太蠢了。得抽象点儿理解。我想的是,自愿走反方向的人,主动往包围圈外走的人。这话是这么来的。我念研究生时读一本传媒专业书,序言里,编者用几句闲笔描绘早期西方报刊编辑部,坐在打字机前的邋遢记者们:胡子拉碴,胡乱挽起的袖子和松开的领口皱巴巴的,烟不离手。编者写,他们是“the volunteer exile”。我对记者职业没什么执念了,但有感于这种状态——又颓又疲惫,但坚定果决。

这行字在胳膊上留下了,可那半分钟犹豫让我耿耿于怀。在意的不是位置,只是一回想起那时脑子里的瞬时顾虑,我就难受。我愿意为他人思前想后,但很讨厌下关于自我的决定时,所有毫无必要的顾忌、设限。关于这个文身,我犯了个小怂。

第二个文身在手腕内侧,压脉的位置。是一根燃烧的火柴。

我爱划火柴,喜欢闻火柴棍燃烧的气味。每次住宾馆,最开心的事就是花十几分钟,认认真真地把整盒火柴点了,造一屋子烟。得一根接着一根划,用燃着的火柴头去引燃下一根。偶尔三四根抓成一小簇,“倏”地一下蹿起火焰。我把点燃的火柴,头朝下架在烟灰缸沿,凑近看,嗅着烟。火往上走,细木棍一截一截透红,变黑,弯软下来。短短几秒,火苗爬到头,熄灭,焦黑的火柴杆耗尽力气,滑落下来。

观看火柴烧得彻彻底底,感到非常微弱的壮烈。

火柴味儿太好闻了,我就把它文到了身上。文身师细致地为我的火柴棍画上木纹,它看起来就好像真的带烟味儿。过了小半年,我决定在孤零零的火柴棍上加点动静。

加了个“Evading”,念研究生时读居伊·德波的《景观社会》看来的词。德波说,你已经没法抵抗,你只能逃(Evade)——这是不学无术的我自个儿瞎译的,管他准不准确。总之读到这儿,心头一震。本科时,我和学校的废物朋友喝大了就常念叨:“逃逃逃逃逃……”有一夜情绪上来,把“逃”写了满满一书桌。这个词,有宿命感。

给我文“Evading”的文身师小明是玩涂鸦的。他用涂鸦的思路给我设计字体。他说,看着像随手写的,比画结构其实是讲究的。我做涂鸦选题时认识了小明和其他几个朋友。北京还在街上喷东西的人实在太少。后来这几个哥们儿偶尔来酒馆,聊起来,一个个都过得挺丧。我能明白。我稀奇古怪的采访对象里,有些朋友我一接触就知道,他们也是“逃”的人。

但“逃”,也得耗尽力气了。

第三个文身是个禁止符,右上角带个删除标,像个贱兮兮的尾巴。

总想逃,大概就是因为对限制太敏感。厌恶一切粗暴无礼的条条框框:什么年纪该做这个,什么性别不该干那个;哪种发型不能上电视,哪类音乐会被下架,哪些字眼不能出现在文章里,哪个话题不允许讨论;什么口号被当做真理,什么思想不能被质疑……等等一大堆。有形的管制,无形的规训,别人筑起来的墙和自己关上的门——全都太讨厌了!

我常常生气,又毫无办法。所幸依然深恶痛绝。

学脏辫手艺那阵子常在店里呆着。有一天烦透了,找文身师垚垚哥给我纹了这个纹身。在脖子根,文的时候我看不见,只能感受着针头割进皮肤,想象红色的墨汁打进去,细密的血珠渗出来,血呼啦一片。

6、六芒星

文 | 李纯

某年的夏天,突然想干点荒唐事。比如躺在大马路中间看车轮从身旁轧过去,找个不顺眼的人打一架,抢劫金店......只要是伤筋动骨或者违法乱纪的事儿,我都挺感兴趣。可能被压抑得太久,想打破禁忌。我想但凡是中国人民,内心深处总有点什么被压着了。

思来想去,我就去文身啦。也可以说,文身于我,纯属一时冲动。这事儿挺好,仗着艺术的门脸进行身体“伤害”,“伤害”完了,还能四处招摇,看,我去搞艺术了,有此处的图形为证。

六芒星的意义很多很杂,我都挺喜欢的。比如“ 每一片完整的雪花都是六角形,就像飘雪一样,一片片的雪花在天空中形成,随风飞舞, 飘落在地上带下一片圣洁的国度”,“既然如此,夫妻不再是两个人,乃是一体的了。所以,神配合的,人不可分开”,“这是耶稣所行的头一件神迹,是在加利利的迦拿行的,显出他的荣耀来,他的门徒就信他了”。等等。最吸引我的是它的宗教意义和由此而生的神秘感。你可以从不同的角度进入它。

总之,那个夏天,通过文身,我释放了压抑。

7、你有文身吗?在评论里留下你的文身故事呗。

———完———

题图来自视觉中国。