“一个人和所居住的城市有千丝万缕的关系”

金宇澄很会画图。在成名作《繁花》中,他手绘了20幅插图,包括邮票、手工开瓶器、1969年上海服饰,从帽子到鞋,还有各类上海地图,这是他回忆和创作的方式。《繁花》中充满了从饭局听来的各色故事,比如落落大方地等待被日本人包养的弄堂女孩,陪伴老头子、愿望只是登上花园饭店的姑娘。这些市井气息浓厚的故事是跟淮海路、巨鹿路、苏州河、南昌公寓、曹杨新村等上海的地名是紧密相联的。

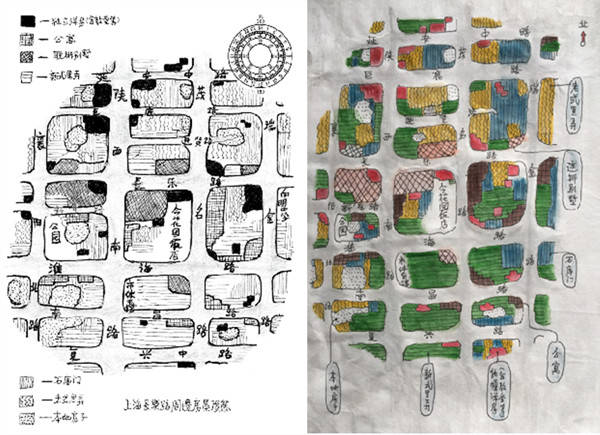

巨鹿路是他小时候住过的地方,如今他又回到了那里。他画下鸟瞰巨鹿路街区各种房型的分布图,不同颜色标出不同类型的房子:旧房子,老里弄、新里弄、公寓和联排别墅。“街区富有生命力,各种房子在一起,如植物一样生长。现在的城市中心与小区街道的规划,再也做不到那样的状态。只是大片地开发,全国各地都一样。”

《繁花》早已确定由导演王家卫拍成电影。为了帮助王家卫更好地理解书中的故事地理,金宇澄还画过1960年(正好那一年王家卫离沪)以后消失掉的上海副中心,在那幅地图上,有已经消失或面目全新的董家渡、提篮桥、徐家汇、斜桥殡仪馆,甚至还有战争时的租界新城隍庙。

他新近画了1966年之前父母在上海认识、结婚、生活的地图,母亲在复旦大学读书,父母在霞飞路成家。“通常认为城市人在上海是很孤独的,但仔细研究一个人在城市的历史,会发现他搬了很多家,如果加上亲戚、朋友,会发现一个人与城市地点有着千丝万缕的联系。在上海生活,就一定会与普通建筑联系在一起。如果建筑消失了,历史就没有了。”

在6月26日上海图书馆《城市的细节变更》的讲座上,金宇澄用“打开旅行袋的拉链”来比喻写作对于上海的意义:“七八十年代,全国都流行一种外面标着上海外滩的旅行袋,有灰色的、蓝色的,一看这个就知道你是从上海来的,但是旅行包拉链一直都是拉着的,那里面是什么呢?不光是旗袍、百乐门、虎头党这些大家都知道的上海元素,而是市民生活。”

他说,上海这个城市的丰富性,使得它不同于乡村,如张爱玲《公寓记趣》里所说,“你就是站在窗前换衣服也不妨事”;城市中蕴藏着大量的秘密,只有在特殊的时期,才会拉开,而他也只能看到一部分。

“拆完了,上海就是一片麦地”

金宇澄做过上海近现代中式新村建筑的调查。他说,1911-1938年间,上海突然出现了很多弄堂房子,建筑风貌中西合璧,题名却叫作里、邨、坊,充满中国意境。当时租界洋名盛行,这种现象实在很有趣。

据同济大学建筑与城市规划学院教授李彦伯认为,上海里弄住宅的出现与发展,是与租界的演变、人口的迁移同步进行的,其前身便是伴随19世纪50、60年代的难民潮修建起来的木板房屋。20世纪初,简易木板房屋取缔以后,上海租界内开始兴建老式石库门,老城厢受租界影响,也开始大量建造里弄住宅,如南市豆市街的棉阳里、敦仁里和吉祥里等。 1930年,上海房产业进入黄金时期,此时建造的新式石库门弄堂四明村(1928)、梅兰坊(1930)、尚贤坊(1934)等。同时,在新式石库门弄堂的基础上又演变出一种新的弄堂住宅形式——新式里弄,其中较著名的有霞飞坊(1927)、静安别墅(1929)和涌泉坊(1936)。

至1937年抗日战争爆发为止,上海的里弄住宅已经遍布了市区大部分地区。它的范围是:北起虹口公园、曹家渡;西经万航渡路、华山路;南沿肇嘉浜路和陆家浜路;东经黄浦江边。城市的界限被重新限定,里弄街区构成了城市最主要的地理特征。

金宇澄所说的就是1930年代兴盛的新式石库门和新式里弄住宅。

他提到了现已拆除的闸北区慎余里。慎余里曾是闸北保存最完整的石库门里弄之一,有7条弄堂,伫立着约50幢砖木结构的两层石库门建筑,规划严整,全部为双开间一厢房。房子清一色青砖到顶,楼顶有晒台,二楼有钢筋水泥结构的阳台。

“我做过泥瓦匠,知道青砖到顶的建筑,质量非常好,不像上海过去的白蚂蚁建筑商做的房子,偷工减料,走上去摇摇晃晃。”他说。慎余里没有毁于日军轰炸,曾入选《上海市第三次全国文物普查不可移动文物名录》,但在2012年被拆掉做了公共绿地。“虽然说建完再恢复,但我知道重新恢复细节是不可能的,还原不了历史的味道。”

还有完全拆掉重建的建业里。建业里建于1930年,曾有居民3000多人,入选上海市优秀历史建筑,2004年成为上海市成片保护改造历史文化风貌区和优秀历史建筑的试点之一。如今经过多年改造,建业里的房屋结构明显发生变化:原来建筑东弄、中弄的老房子已被拆除,钢筋水泥仿造的石库门下面新建了地下停车库。几年前曾宣称要变身为51幢’半亿’级身价的五层楼中式别墅豪宅,至今仍然冷清。“虽然表面维持着石库门的风貌,但里面已经完全不是过去的样子,还因为产权资本纷争,很可惜地空置了很多年。”

金宇澄说,“不光是优秀建筑需要保护,很多优秀的普通建筑都被拆掉了。就像中国考古现场最上层都是麦地一样,上海的建筑如果全拆光,就是一片麦地。”

我们有历史,为何眼前都是新建筑?

上海一些著名地标的现状,也让他觉得惋惜。

现在的上海展览馆,前身为哈同花园,又叫爱俪园,金宇澄曾介绍说,“因为哈同跟北洋政要的关系,隆裕皇太后住过这园子,在这里坐上静安寺路有轨电车,去看上海。孙中山1911年后在这里下榻,跟黄兴、陈其美、汪精卫、张竞生在园子开大会,集体拍照,发现过一张刺杀领袖的纸条。园子养了故宫的太监,每天跟洋主子跪安。办有学堂,徐悲鸿在这地方教书,王国维在这儿编杂志,章太炎在园里举行结婚大典。”

现在的嘉里中心过去是哈同建造的民厚里,分南里和北里,曾经住过毛泽东、施蛰存、戴望舒、田汉、张闻天、郁达夫、郭沫若等历史人物。

“徐悲鸿常去这弄堂搭讪蒋碧薇,最后领她私奔。毛泽东住过一阵子,张闻天、戴望舒、郁达夫、王映霞、施蛰存、田汉等等,都是这弄堂房客,后来怎样?园主男女相继死去,日本兵差不多把它拆成空壳,最后是打遗产继承官司,上海媒体纷纷扬扬,终毁于一场大火,满园荒草。1950年代,建成这个苏联式展览馆,我少年时代它叫‘中苏友好大厦’。一整块的沉甸甸的历史,如今现场在哪呢?一个牌子都没有,一字没留。民厚里也拆完了,对,剩了孤零零老毛住的一间,这要纪念,像是他的词:独立寒秋。”

金宇澄2014年受邀参加外滩圆桌会议,讨论外滩发展,“建筑世界博览会”如何应对陆家嘴金融中心,与会的还有阮仪三、李天纲、蔡国强等人。“但凡设计师感到自豪的部分,恰是我极惋惜的地方,外滩江沿设计,是一种夷平新造的感觉。董家渡、十六铺的普通民房被推平,保护著名的建筑,董家渡以南,已看不出上海还是其他城市。”原来的外滩没有防洪堤,栏杆的样式都和现在不一样,著名的情人墙是七十年代人们恋爱的地方,“当时谈恋爱,人们没有地方去,都靠得很近,人家说什么你都能听得到,后面还有等位,还有巡逻队,专门纠察风化。如果我是设计师,肯定会保留一段情人墙,保留一段民国时期的堤岸,或者最早外滩源时代的江堰。哪怕它在水线以下,但是退潮时大家可以看到,原来这是100年以前的样子。”

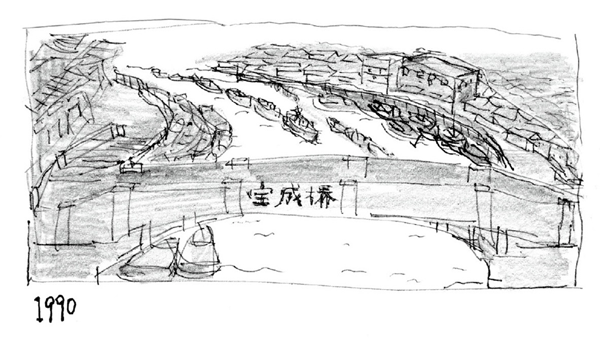

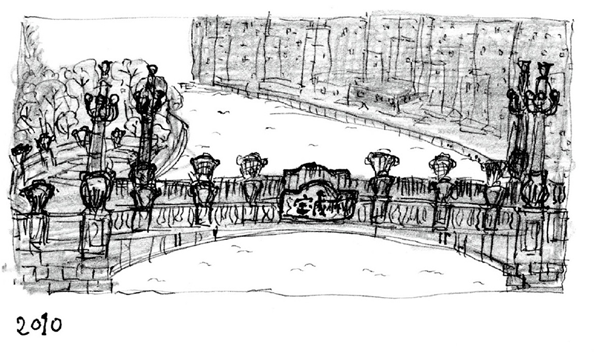

一方面在拆除过去的老建筑,另一方面却在兴建“洋派幻影”。比如武夷路上的“中华巴洛克”雕塑,金宇澄说,“这是中国人制造一种西洋幻影,在1901-1949年我们的先人都在强调中国语境,现在却要幻想西洋,这不是上海独有的,也是哈尔滨非常热衷、大量制造的。”还有长寿路边上的宝成桥,本来有着20世纪50年代的工人阶级的强烈特征,到2010年却变成“自恋的巴洛克风格”,“我们有历史,为何眼前都是新建筑?”

评论