张辛欣的经历颇为神奇,她生于1953年,做过5年护士,端屎倒尿清洗厕所时心怀“鲁迅、契诃夫”,1979年考上中央戏剧学院导演系,其间发表《在同一地平线上》《我们这个世纪的梦》《疯狂的君子兰》,成为中国“存在主义”的创作代表;1985年分配到北京人民艺术剧院当导演,同年单人骑车走读大运河,担任主持人、记者和导演在央视出品《运河人》;1988前往美国,以特约记者身份年给《旧金山观察家》写湾区印象,曾为康奈尔大学访问学者。后来和罪犯辩护律师美国男人斯蒂夫结婚,此后一直“选择流落”“临时生存”,至今已经28年。

她的临时生存,像所有新移民一样,有“困难”的时刻(虽然在她笔下,这些困难并不像是真正的问题,而更有心灵试探的意味),比如与报社合约到期,找不到找洗碗看店的工作,她为了亨德尔音乐会,临时起意在路边乞讨;再比如在万神殿出版社准备了两年的书,却因为编辑集体出走陷入僵局。同时作为一个“文化流亡者”,她的个人史也充满“共时感”,她曾和因为《美食家》享誉世界的陆文夫在巴黎两次见面,聊写作是不是因为兴趣还是背负沉重,也曾和离世前三个月的顾城和谢烨在德国海德堡散步,哈哈大笑地背王朔小说。

讨论这本收集三十几年间的随笔文章《选择流落》并不容易。标题“流落”和“选择”就是一对反义词,书中“悬崖写作”以及“临时生存”的意象,精神分析似的自我剖析,新闻剪辑式的跳脱风格,也如同吸人的黑洞,可以阅读不好阐释。于是将话题集中在“流落的时刻”、“写作的疗愈”和“临时生存”上——这似乎是张辛欣人生中三个依次展开的状态,又不严格按照时间序列发生。

对话

“选择流落的时刻,我记得很清晰”

界面:《选择流落》里的文章都来自哪儿?

张辛欣:有些文字是上世纪末我在数码出版博库公司的专栏,也许我是博库中文网第一个开专栏的作家;有些文字是给VOA(美国之音)栏目“作家手记”写的,我写我播,在电波传递中发表;有五篇来自我在《上海文学》的专栏,是杂志编辑和印刷厂三校word(最近一篇四月份发表);还有一篇来自你们界面正午,“美国黑工”三个月前写了就发表了,我的“网媒龄”快20年了,这篇的发表速度还是让我有新奇感。让我最得意的是,有人为这篇文章偷拍到墨西哥非法工人的等工照片——因为这个照片,我之后会特别注意到躲在树荫下棕色皮肤的男人——而这位目光精致的好友是生平第一次发表作品,稿费三百人民币,这才叫发表!在网络时代内容居然挣到稿费,神奇啊。

界面:“流落”和“移民”、“流放”、“漂泊”这些词相比,似乎更有诗意,为什么选择这个词来描述生存状态?更为矛盾的是,“流落”为什么能“选择”?能用具体经历说说吗?

张辛欣:选择流落的时刻。我记得很清晰。第一次是1987年我出国去欧洲,一回来就到天津人民广播电台录制我的侦探小说《封片连》,故事说的是1923年山东临城发生火车大劫案,众生寻找劫案“孤票”。请注意,我说的是非虚构的真实事件。在物质主义大潮涌起的80年代,我写了这个珍奇邮票失踪案。写作时,我套用并反转了克里斯蒂侦探小说模式,她是用一个侦探波罗推理所有参与者,我是让参与者同时成为嫌疑犯以及侦探。小说8万字,我用三天时间录完,编辑吃惊地评价,我的录音速度和质量跟国家级说书录音者是同等水平,甚至更快。我的秘密在于:我必须专注于话筒,不然我会深陷沮丧,从欧洲建筑和博物馆回到风沙里、看着红色烂砖头,这是我选择流落的时刻。选择,是动词,是主动的。

第二个例子是,1989年7月,我从美国回中国,我知道,这时我认识的人都在往外走或者在被往里走,如果不回家,我永远别想回家了。我走到香港,我是有美国居留证件的;而法国这时也发给我一年居住签证,如果我能适应法国的生活,我可以成为法国公民。这是“选择”签证的一年,选择是动词,有着戏剧动作的规定性。我到了巴黎,给一位作家朋友打了个电话,我俩都是北京人民艺术剧院的,我是导演,他是编剧。电话里他说,你真正需要考虑的是,能不能在法国活下去,写作是无以维生的(那时我已有五本小说在法国出版了),他靠卖画为生“养活”写作;他的画我在人艺他宿舍墙上看过,黑乎乎的墨,我没觉着惊为天人,不过这时我们在说异乡谋生,我不会法文,如果在法国,得靠文学翻译们一张嘴,我还是回美国吧,至少认识地图上的字。我感激他,不能说我们的审美趣味是相同的,但是我感激他的诚实,可以说,这是我选择流落的另一时刻。

这本小书的33篇文字,以及我的自序,都是我一次一次选择流落的例子。最近我重读波兰作家米沃什的《被禁锢的头脑》,他在1951年、我出生之前,就从波兰驻法国大使馆选择流落他乡,他在书中犀利地勾画分析出东欧共产国度文化人的景象,至今都震撼着我。当初我去过他流落的那所美国大学,我本应在他住所的窗外默默站一会儿。

界面:《预习流落》一篇表现出对于“生活变化”很淡定?是不是还有没写到文章里的故事和心理状态,还是说这是一种纪实的表达风格?

张辛欣:你是第一个对我评价“淡定”的人。我倒是觉得,国内非虚构,哪怕是写极度的悲情,都写得很“淡定”,这种模式好像成了主流,是为了显得更纪实?是这个写法更被认可?我没有写出来的包括,对不流落的,烦躁的,忙于应付开会胡扯的人的怜悯。

界面:听起来你对现在国内的非虚构写作有点不满?是觉得这种“淡定”很做作吗?

张辛欣:你猜得对,我对国内大红的非虚构写作有看法,似乎都一套写法?(只是我觉得中国写作太限制、太太太压抑我简直不好意思多指手划脚)。哦,这种单一,还美其名曰,比照《纽约客》写法。但是《纽约客》是可以就一个主题写的,也有作者个性到读者都要存疑。不久前,《纽约客》有一个两口子收养一堆孩子的主题非虚构栏目,叫做“美国编年史”,我就很有兴趣地读到底,我试验斯蒂夫,他也极其有兴趣读完。编年史的意思,不等于“流水账”。“非虚构”最重要的是,作者(包括编辑)有开放的、问题性的思路。因为无论你怎么写,读者都不是傻子啊。再说,“非虚构”的定义是什么?“非虚构”等于真实吗?“非虚构”要怎么结构?用情绪?还是用疑问?有多大的画面背景?我觉得,现在“非虚构”的流行,和小说越来越“小”、越来越写不过“真实”有关;和小说越来越写不过“业余140字”微博体,甚至写不过突发新闻视频(模糊摇晃低质量的)也有关。承认是“非虚构”,其实也就是先跟读者交代下“我这不是无聊乱编的是真的”而已。

界面:你自己最认同的作家是谁?

张辛欣:我最认同的作家,曾经是德国的卡内蒂,他的《迷惘》开局就是书店橱窗外一个汉学家书愚和一个孩子在对话,我有时会背背这段对话,一会装老人的口气,一会装孩子的口气。卡内蒂深刻地勾画着人类的疯狂与无可救药的愚昧。我现在的认知目标是奈保尔,如此冷静地个性地贴近题材——写得太好看了!还有意大利的莱维,一位化学家,从奥斯维辛集中营的经历里存活下来。他的残存者记忆跟所有作家写得都不同,冷静地、细节地、哲学地、如深渊,像但丁一样(自觉地)描述多层地狱般的、死亡集中营中的坏人、废物蛋(我们在照片看到的瘦骨嶙峋的尸体),还有极其少数靠精明支撑下来的人!

界面:你还关注华裔“移民作家”的作品吗?比如严歌苓,张翎?看到你提到谭恩美了?

张辛欣:坦率地说,这几位的文字和视野都还在世界到处一样的ChinaTown—中国城里。

界面:你说这些海外作家文字和视野还在“中国城”是什么意思?

张辛欣:内容老套,给外国人的“异国情调”。但是我不想多解释。读者争论或者骂我,咱们可以期待。我不涉及他们的文字,其实,你提的两个女性文字不错,国内专业编辑比如十月文艺的韩敬群总编辑说,我们在海外的写作让死胡同里的中文有了新活力。我同意。哈金的英文,往好里说,圣经体,简单,往不好说,枯燥,他的表达是枯燥的,学院左派曾经想把他推成“新康拉德”(哈金也从事其他职业,比作家班出身的作家更有生活?)结果是写得无趣。

“写作者,那得是对文字、对结构、对文体,多么狂魔、敏感、执着的生物。我不够。”

界面:书中还有一个主题是“写作是一种精神分析”,有种文学理论认为写作就是对于创伤的疗愈行为?你认为这样的“精神分析写作”,比如《与忧郁症为伍》《与病同行》《十七重人格》对于“流落”或者“创伤”具有疗愈作用吗?

张辛欣:治疗那一时。就是说,写着的时候,焦虑、无名威胁,恐惧袭击,都隐退了,快意在形成,在寻找的劳作中形成。当然,它不可能一劳永逸,不然,莱维,这位一出奥斯维尔集中营、就能生动而冷静地书写自己经历的作家,不会40多年后,在1987年4月从住所楼上跳下去自杀。自杀是因为他的重度忧郁症,更确切地说,是他感到生而为人的耻辱感——集中营经历一直跟随着他。然而,任何一个写作者都不难想象这个场景,莱维从集中营“残生”回到家乡,找一份化学工作糊口,坐在上下班火车上,写着不久前的骇人经验和自我分析。你读着,你就理解,那是有疗愈作用的……

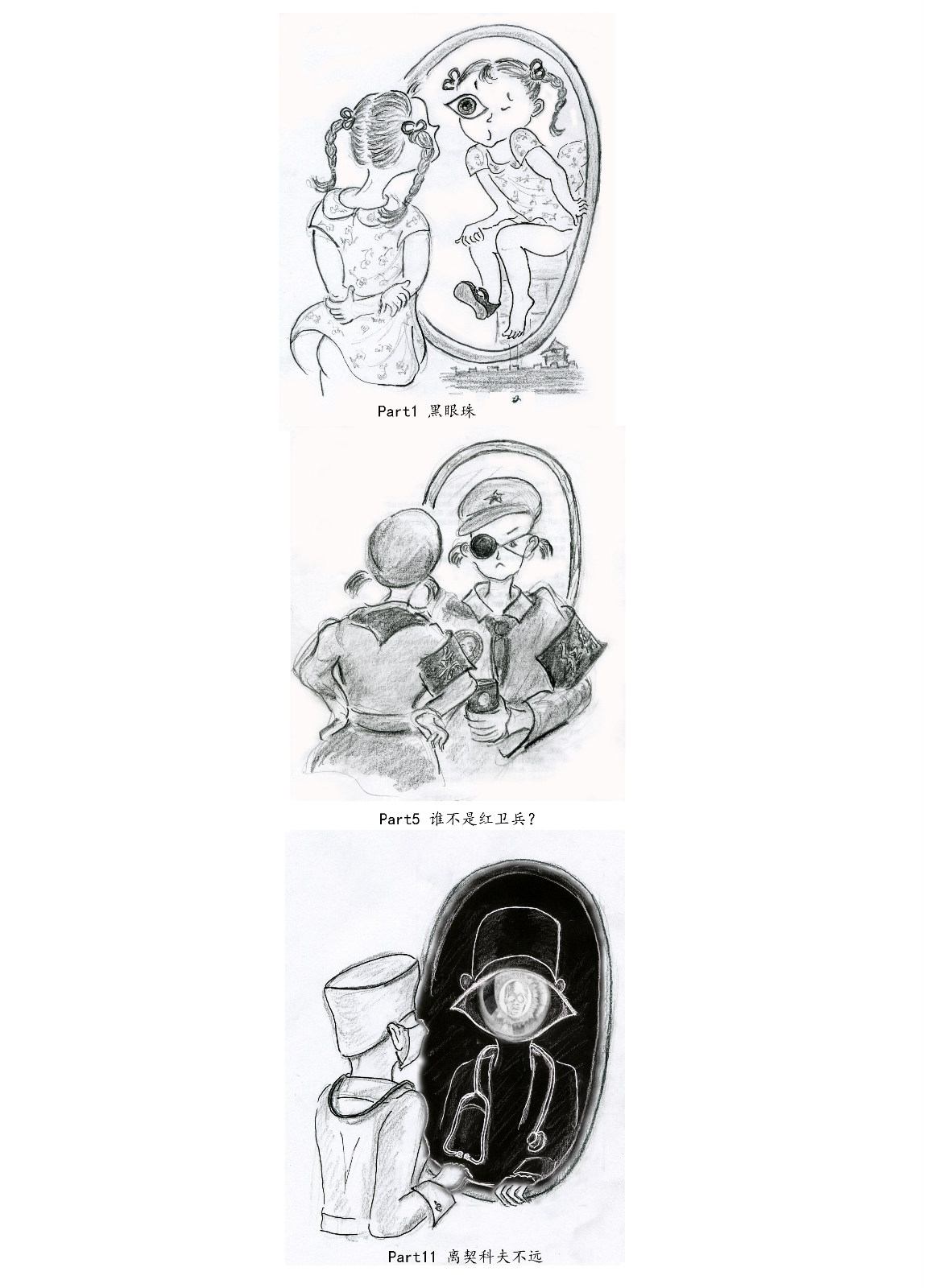

界面:“精神分析”的轻松版本是“自画像”,书中“编年体”的“自画像”很有意思,为什么会画这些画?

张辛欣:从前不会画画,流落美国后,支起画架临摹大师,用来打发空洞。写自传长篇《我》,写不下去了,就抽出其中我小时候的故事,画绘本,因此研读各国绘本,这让我对文字又有新的认识,因此我的文字更加形象化?更短促了?在讨论出版《我》的时候,我和编辑坐在北京小饭馆,在速记本上铅笔勾出你在“选择流落”书中看到的“自画像”——我的编年体;它首先在《上海文学》发表,我因此成为发表过画作的画家呵!

我临摹的国际名家很多,风格很不同,有的卖掉,还有很多挂在我简约主义的家中,所谓“家图四壁”,来做清洁的,查虫子的工人,到我家的朋友,无一不赞的,工人更喜欢“写实的画”(比如维米尔的《戴珍珠耳环的女孩》和老布鲁盖尔的《乡间婚礼》),朋友全都说,我应该创作,我应该会是一个有风格的画家,我总是回答,我不是画家,我知道的。这不是谦虚,是知道。我也不认为自己是作家,作家这个头衔是人们——从维基百科到新浪给我安的。我看到写得好的句子,有趣的想法,让人意外的叙述,就为这年头吃“作家饭”感到挺惭愧的。

写作者,那得是对文字,对结构,对文体,多么狂魔,敏感,执着的生物。我不够。

“临时感,悬崖感,是我的真实状态。”

界面:书中分成两部分,一个叫“悬崖写手”,另一个叫“临时生存”,你现在的写作和生活,每天的生活节奏如何?仍然有“悬崖”和“临时”的感觉吗,这种感受会引发灵感还是焦虑?

张辛欣:谢你对“临时”这个词的敏感,不是每一个读者都对文字有敏感度,绝大多数读者是没有的。“临时生命”是编辑李黎给我的。我们没见过面,他懂我。临时感,悬崖感,是我的真实状态,我对自己的状态有着清醒感,这是保持敏感的一种状态?让我珍惜每一分钟的存在,活出一个有趣的自己。

我每天健身一小时(同时看CNN,FOX,CNBC—华尔街股市),每礼拜看新电影三四次,注意啊,是在电影院看片,电视和网络看的不算呢;我读纸书,读纸报(《纽约时报》),读杂志,多年订阅《纽约客》《经济学人》《国家地理杂志》《时代周刊》《史密斯博物馆杂志》《外国事务》,中国的“世界文学”(因为美国很少翻译外国文学,假如中国翻译了“一万”,美国翻译了“一”。这个比例不夸张的。)在出去吃午餐的路上,我听各地调频音乐台,下午去健身房的路上,听国家公共台和它转播的BBC,晚上画画的时候听公共台的“市场”和艺术采访,瞟一眼电视剧什么的,跟着古典音乐继续读书,飞速翻翻新浪好友说些什么,特别看看各类话题下面的读者反馈,好像看街边小招贴?我的常规生活,够平庸的吧?

每天写作时间很短,用手机写片段,写给自己信箱,你现在读的对你的问题的回答,就是这样写的。我和你时差12小时,你的早上、我的傍晚,食指敲iPhone;你的傍晚、我的早上,电脑上修改文字,这算是晨祷呢,还是晚祷?

界面:在书的后半部分对于美国日常生活观察,似乎也常从底层、侧面、边缘人群着眼,比如“墨西哥黑工”“黑人区生活”“法院辩护”,对于黑暗和边缘是不是有特别执着之处?对于底层的观察兼带对“知识阶层”的批评,是不是构成了一种对比?

张辛欣:我在《谁让我们穷》这篇文里提到你说的“知识阶层”。中国人,在美国拿三个学位,住大房子,开大车,供孩子大学学费(美国父母不这么供),活在中国城,不知道不关心其他族裔的文化和生活,他们甚至不关心不知道美国法律结构,对选举对政治(包括地方政治)缺乏认知,他们不读书(没有床头灯,书架上有几本过时的工具书、字典、养生知识什么的);我描述,但是无以批判,来自中国的我们学专业知识,为异乡糊口,缺乏文化知识,几代人都缺乏,聚会就是吃,吃着忙着机灵地交换生存信息。

是的,我使用不同方式和不同的人试图沟通,我用不同材料做对比,模拟我在临摹画作时观察到的大师的秘密,隐蔽的线条,颜色的对比,都为了更清晰地勾画形象和形象的属性,然而,我不赞美“边缘人的救赎性光辉”。我认为,这种词句是美国学院派为少数民族文学制作的“政治正确”的说法。我不断地质疑自己的判断。

不断地自疑,可能是我选择流落的最大动力。

界面:就像活下来会有残存者记忆一样,我读出来作为“流落者”你好像远离回避着述说历史,同时又不能避免被影响,可以跟你讨论的史铁生也已经去世,这是一个困境吗?

张辛欣:我回避吗?我写了两卷《我》,用我丈夫,用一个美国“婴儿潮”人做对比,用我——一个在新中国下出生成长的女性个人史写历史。用个人写“大历史”是《我》的主旨。我正在做另一部书,和斯蒂夫一起做,他写一部,我写一部,也是用个人写大历史。

史铁生就是没有去世,我想,我也很难和他讨论,我不会自私到打搅他很有限的精神,他要用那种短促的清晰的不被尿毒侵袭的时间,进入他的自我精神治疗中。我的讨论者从来就很少,从前,我和极少数编辑是最亲密的人,现在,我的处境,不同文化之间,天下变迁之间,中文编辑的经历和我的有着极大距离,不过我仍然高度珍惜编辑的各种反应,就像我过去做戏剧导演的时候,倾听黑暗中观众的呼吸、笑声,沉默的意思。

界面:因为讨论者很少,所以对你来说,独处才能阅读和思考吗?

张辛欣:坦率说,我再也没有直接对话者了。无论是面对面交流的还是文字沟通的,因为我的处境——我说我一天有多少信息来源,是有意为之的,当然,我知道获得广泛信息的同时可能会失落“脚下”。我观察新浪微博,这是多么可怜多么狭窄的关注和兴趣!当然,我也知道,微博上我关注的人都还是你定义的“知识阶层”,他们只是在微博表达某些情绪而不是他们的全部生活。

但是我长久地觉得,中国文化和思维环境太单一太逼窄,所以我“选择流落”。

评论