在各种类型的建筑中,宗教建筑的使用寿命或许是最长久的,因为它们的建造者不仅需要有高超的技艺,还要有着尊重自然的心。位于日本奈良的法隆寺,创建于飞鸟时代(593-710年),距今已有一千三百多年的历史,是目前世界上现存最古老的木造建筑。世代以来,法隆寺一直有专职的宫殿木匠负责寺庙的修缮和维护,由于宫殿木匠不能建造民宅的戒律,这些匠人们在工闲时种地,和普通农民一样,却不能建造民宅来补贴家用。

西冈常吉:人一旦钻进钱眼儿里,心也就被污染了

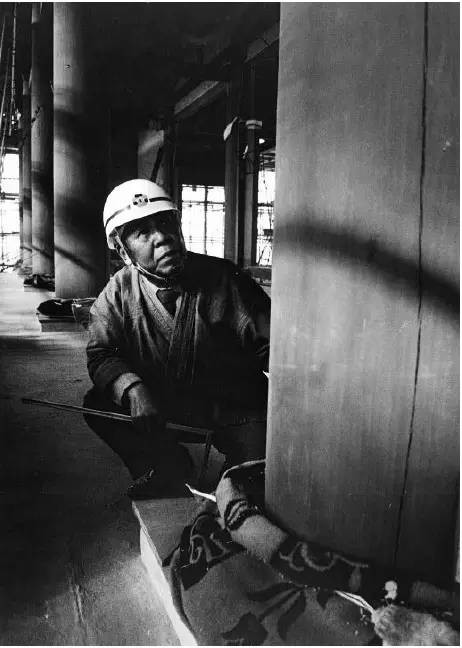

在宫殿木匠中,“栋梁”是最高的级别,只有最出色的宫殿匠人才能获得栋梁的称号,西冈常一就是法隆寺的最后一代栋梁。在他看来,除了盖的建筑功能不同,宫殿木匠和普通木匠所使用的技术和工具并没有很大区别,他们的区别主要在心理上。宫殿木匠的祖传口诀中就有一句是这样说的,“没有对神佛的敬仰,就没有资格言及社殿的伽蓝”,意思是,如果没有对佛的敬仰之心,光想着挣钱,是当不了宫殿木匠的。西冈常一一生从未建过一间民宅,连他自己住的房子也是请别人盖的。因为“盖民宅总要涉及用多少钱、多长时间、匠人们自己能挣到多少钱这样最实际的问题”。而他的祖父、西冈家的第一代栋梁西冈常吉从小就教育他,“人一旦钻进钱眼儿里去了,心也就被污染了”。在二战后的困难时期,西冈常一一度要靠变卖祖传的耕地来维持全家的生计,却从来没有想过去做修缮宫殿和耕种之外的事情为生。

《留住手艺》的作者盐野米松,第一次见到西冈常一是在1985年,奈良药师寺后身的一个寺庙奉公所里。就是在这样一个只带简易洗手间的临建房屋里,盐野米松对西岗进行了持续两年的采访。1965年,盐野米松从家乡来到东京上大学,读的化工系,那时东京刚刚举办完奥运会,日本经济高速发展,整个社会处在高歌猛进的上升期。“和北京奥运会后的中国很像”,盐野米松从北京和平里一个居民大院的一间房间抬头望向窗外,他指着一片雾霾的天空说,“我20岁去东京的时候,东京的天空也是这样的。那时候日本开始大规模的工业化生产,大量的工业品出口到海外,大家的生活也逐渐富裕起来,家里有了各种电器。但是人们从早到晚都在工作,天也变灰了,田间也见不到萤火虫了。于是我开始反思,觉得回归自然的生活可能更加人性化,所以我想去看看传统的手艺人怎样工作。”

就在盐野米松来到东京读书的次年,一个叫小川三夫的人走进了西冈常一的生活,他请求西冈收自己为徒。小川第一次看到法隆寺的五重塔,是在高中的修学旅行时。年轻的小川望着古老的五重塔,他震撼于古人怎么能造出这么完美的建筑。当时他的同学们都准备着考大学,但是在重点学校读书的小川却做出了不考大学的决定。“我当时就觉得,与其与上大学,不如去感受一千三百年前建造了佛塔的手艺人们的血水和汗水。”

在小川之前,西冈是没有弟子的。家中的两个儿子自幼目睹了父亲生活的艰辛,并不打算继承这门手艺。而小川想要入行的年代,寺庙里也并没有什么大型工程,西冈认为,这样小川是学不到东西的,所以最初他拒绝了小川的请求。就这样前后辗转三年,小川才如愿拜入西冈门下。小川离家前,父亲对他说,“常人,都是顺着河流由上游滑到下游,往下游滑是不需要任何力气的,还不止这些,往下游滑的时候,因为轻松,还能顺便看看沿途的风景,比如右岸上的樱花开得真艳,左边岸上的红叶已经开始上色。可是你在干吗?你在逆流而上,这要花多大力气啊,同时你哪有闲暇顾及岸边的风景?”西冈后来对小川说的话,似乎印证了小川父亲的预言,“我的工作就如同在一条顺流而下的河中努力地撑着竿子,不让自己被河水冲走。”

小川跟师父西冈一同生活了二十年,从他身上学到的,无非两件事,做事和做人。正如宫殿木匠口诀里所说,“调动匠人们的心如同建构有癖性的树材”,树木和树人的道理是一样的,都要求宫殿木匠去细心体察每棵树、每个人的个性,并将每个人的个性最大程度地调动起来。修建寺庙是给树第二次的生命,授业育人也未尝不是如此,只有本着对生命本身的虔敬之心,真心地尊重自然、尊重人,才能建成矗立千年的古寺,培养出真正的人才。

西冈常一:树的生命有两次

寺庙建筑的结构是从中国传入日本的,但建造寺庙的木料——扁柏,却是日本特有的。在佛教传入日本以前,日本人就开始用扁柏建房子,《日本书纪》中就有“建造宫殿要用扁柏”的记载。扁柏高大结实、脾性温顺、经久耐用,是建造寺庙的不二之选,西岗师傅就曾说,“因为有了扁柏,日本才可能保留下世界最古老的木造建筑”。

宫殿木匠的口诀里有一句话,“建造堂塔的木材,不是买木料而是去买一座山”。这里面有两层含义,一是宫殿木匠要亲自进山选料,树木生长的环境决定了它的个性,长在山南面的树细而坚硬,北面的粗大但是软弱,工匠必须实地考察才能了解,一边走走看看,一边在心里合计,每棵树应该用于建筑的哪一部分;二是木料要按照它实际生长的方向使用,长在山南面的树木,建造寺庙时就要用在南面,如果仔细观察,你会发现法隆寺南侧的柱子上有很多树节,这是因为山南面的树多枝干,而朝北的则几乎没有节。

西冈师傅说,树的生命有两次,一次是它们生长在山林里的寿命,还有一次,是它们被用于建筑上生命。如果挑选有上千年寿命的木材来建造一个建筑,建出来的房子也能保持一千年,用一百年的木材就只能维持一百年。这就是为什么,修建法隆寺所用的都是上千年的扁柏。然而令人惊叹的是,当法隆寺经历了千年风霜雨雪,用在上面的木料居然还“活着”。西岗师傅在回忆一次修缮过程时说,“当我们把压在塔顶的瓦掀开,去掉上边的土,慢慢地露出木头以后,用刨子轻轻刨一下房顶被压弯了的木料,还会有扁柏特有的香气散发出来”。

工匠对待树木的态度,是两个大自然孕育的平等生命之间的对话,没有人对物的居高临下和予取予夺。正如人类学家提姆·英戈尔德(Tim Ingold)所说,技术并不是使用机械力,它包含了一种关照。面对一个存在了上千年的生命,工匠首先要有敬畏和感恩之心,想着怎么使用才能对得起它们的存在,不辜负上千年阳光雨露的滋养,春夏秋冬的轮回,这是做好一个木匠工作的第一步。

好的木匠不但要了解每一棵树的个性并灵活地使用它们,还必须要了解日本这个国家的风土。因为他们要建的,是能够适应日本风土的建筑,能在刮风下雨、冷热交替、地震等各种自然条件下存在上千年。飞鸟时期的匠人就根据日本独特的地理气候条件对从中国传入的建筑做了改良。中国是大陆性气候,相对干燥,因此屋檐普遍偏短,而日本潮湿、雨水多,于是匠人们把屋檐延长来防雨,同时把建筑的基础加高,以防止来自地面的湿气侵蚀。

明治时期以来,木匠在日本的地位开始下降。明治维新引进了西学,建筑学和建筑本身割裂开来,工匠和学者也割裂开来,于是从来没有摸过木头的人开始设计寺庙,主持寺庙的建设。然而有经验的木匠都知道,在实际施工的过程中,严格复现图纸是一种教条。因为木头是有生命的,每一根的个性都不一样,不可能按照图纸乖乖听话,更重要的是,木头的生命在寺庙建成后还在一直延续,如果严格按照规定的尺寸建造,把木头的生命框定在计量数字里,建筑是不能很好地存活的。西冈就曾说,“我在用扁柏建造佛塔的时候,脑子里就会想到它三百年以后的样子,三百年以后,它也许会跟设计图纸一样。”

这或许揭示了建造的本质,不是将一个蓝图、一种形式强加在材料上,而是在与材料的互动中,形式得以浮现。而这种形式并不是固定僵死的,它一定是随着时间的推移不断变化发展的。在物质文化的研究中,我们常说材料是有能动性的,这并不是一种万物有灵的迷信,而是说材料本身处在与人、与环境、与其他材料的关系和互动之中,而所谓“技艺”,就是把握这种关系,参与这种互动,它不只是手上的工夫,还是一个匠人对事物的感知力和判断力。正如小川所说,“木匠的一生都是在跟树木打交道。只有让树木渗透进你的手,你的身体,甚至你的大脑,才能说是真正地领悟了木匠的精髓。”

小川三夫:如果过分依赖机器,人就会变得不愿动脑子

做了西冈栋梁二十年的徒弟,小川说师父唯一教过的,就是一片刨花。那是在小川刚刚入师门的时候,西冈给了他一片自己刨的刨花,告诉他,要刨成这样才可以。当年西岗常一的祖父、也是他的师父西冈常吉就是这样告诉常一的,“他把刨子轻轻地那么一拉,但是一点刨花也没有,祖父把刨子放在嘴边轻轻一吹,一缕轻盈的薄丝就从里面飘出来了,祖父说,你要刨成这样。”小川把师父的刨花贴在窗户上,每天照着练习,一年之后,他也刨出了一样的刨花。

西冈常一说,在师徒传承的行业里,只有“育”没有“教”。师父不会刻意去教徒弟什么,他们只是同吃同住同呼吸,徒弟需要在日常生活中观察师父对事物的反应和思考,师父摸过的东西,徒弟也上去摸摸,在这个反反复复的过程中,身体会慢慢记住所有的技艺。而同步的生活作息,也能培养师徒之间真正的理解和默契。就好像亲密的朋友在一起时总会不约而同地发笑,不需要任何的暗示,师徒之间也是如此,所以很多东西是不需要教的,它会在不知不觉间,从师父身上转移到徒弟身上。

和所有的宫殿木匠一样,西冈常一也是一名佛教徒,他受禅宗影响很深,禅宗提倡将教理化为具体的日常生活,搬柴运水,都是佛事,不立文学,以心传心,见性成法,这些观念也体现在西岗的育人理念中。他常说技和心是一起进步的,“吃饱了饭,身体就能够成长,那心的粮食是什么?是透过五感反映到心底的众生万象,是经过了正误判断以后的众生万象。”

对于现代的教育制度,西冈是反感的,他认为流水线一样批量生产人才,再将他们扔到社会上去竞争,这种教育方式的本质,是将人商品化了。这不单单是教育的问题,是整个社会的问题,效率和金钱变成了衡量一切的标准,“这样的社会是不可能诞生文化的,更不会需要手艺人”。都说这是一个注重“个性”的时代,而在西冈看来,现代人的生活是被框在一个规格统一的模子里的,用的东西,住的房子,穿的衣服,教育孩子、思考问题的方式都是一样的。

拜师五年之后,小川学成。他主动提出想要去外面看看,“对于飞鸟、白凤时期的建筑,我通过画图纸以及亲自参与现场的修复和建设,也有了不少的了解。趁师父身体硬朗,我也想去别的地方看看其他时代的建筑,比如镰仓、室町时期的。否则的话,我可能只会沉浸在飞鸟时期的建筑里边,对别的时代一无所知。那样的话,我觉得作为宫殿木匠的视野就太狭窄了。”

时代变了,现在寺庙已经不再供养那么多专职工匠,如果需要修缮,会通过向社会公开招标的方式招募匠人。目前在日本,经常建设、修缮寺庙的公司有十家,能称得上是宫殿木匠的,也就是五六十人,这其中就有小川创立的鵤工舍。在小川看来,法隆寺就是师父的全部生活,他对法隆寺的感情同时也是一种束缚,“师父是一个完美主义者,追求从一而终,不允许有任何的污点,不能因为其他的工作,怠慢了寺庙的工作,不能因为其他的利益,损害了寺庙的利益”,小川这样说。

小川在鵤工舍完全沿用了师父培育徒弟的方法。他也要求徒弟们从磨工具开始学起,因为“工具是不会骗人的,当工具磨到特别好用的时候再去做工,就会想要对得起自己的工具,对得起自己磨工具花费的时间和力气,就会想做特别漂亮的工作”,他的工坊十点钟以后到处都回荡着磨工具的声音。小川和他师父西冈一样,也是非常有心的人,“新来的徒弟什么都不会做,只能打扫卫生、做饭,但他们看到师兄在工作,就很羡慕,作为师父,我就会在一旁观察,在他们最想上手操作的时候,递上去一把最好用的刨子,这时候徒弟就会非常兴奋。但这是时机是需要等的,要等,徒弟才会珍惜。”

一向善于变通和改革的小川,对于机器却抱有警惕的拒斥,他表示,绝不要做机器的奴隶。“如果人过分依赖机器的话,会变得不愿动脑子,而作为工匠,从如何堆放木料、如何安排工序,到如何刨,如何建造,都需要缜密的考量,如果什么都被机器简单地解决了,那木匠思考的空间就没有了。而如果没有了认真的思考,建筑本身就很危险了。”

小川的鵤工舍现在不再接受古寺修缮的工作,而是专心培养徒弟和修建新的寺庙。在他看来,日本最著名的寺庙,那些国家级的文物、上千年的建筑,不是一般人能够修缮的,因为在拆开古建之后,古代工匠们的想法,不是一般人能够读懂的。“我的任务是培养能读懂这样建筑的人。”虽然不再修缮古建,但是小川说,他要让鵤工舍新建的建筑成为文物。一座寺庙一旦建成,再次打开修缮要到三百年以后了,“我要建让那个时候的工匠赞叹的建筑”。而他的徒弟们则说,希望三百年后,修缮这些建筑的,还是鵤工舍。

小川说,宫殿木匠是以千年为单位思考的人,让现在的孩子理解时间是什么,一千年是什么概念,恐怕很难,这需要他们亲身去体验“忍耐”。“能够耐得住时间考验的人,一定能理解时间的长度,能理解千年这样一条时间的长河。”

…………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论