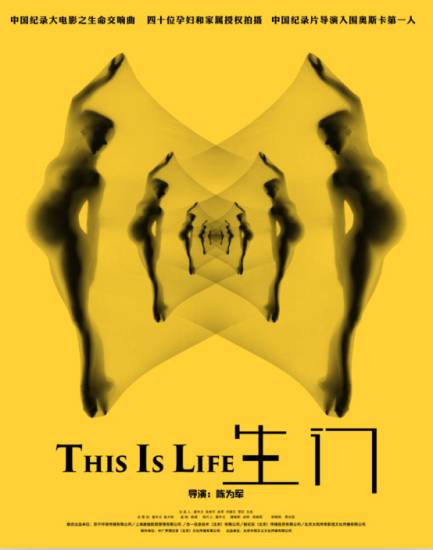

《生门》是一部记录妇产科医院4个孕妇生孩子的过程的片子。这部纪录片由陈为军执导,耗时700多天,多机位跟踪拍摄,记录了40个家庭迎接新生命的过程中或纠结、或悲壮、或喜悦、或生死两隔的故事。最终从40个故事中精选了其中4个,剪辑成本片。

这部纪录片与由纪录片改编的电影《我在故宫修文物》均在12月16日映,这一天也是《长城》和《罗曼蒂克消亡史》上映的日子。截止到目前,前两者的票房为100万和200万,后两者的票房为5.69亿和8200万。从这个数据来看,纪录片的市场依然艰难。

能够上映已是进步

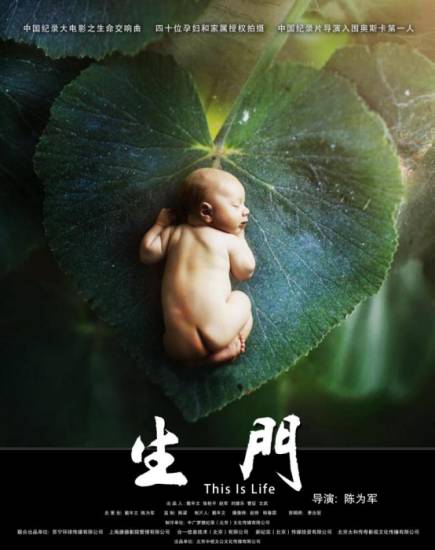

生门,是刚来到这个世界上的婴儿在他漫长的一生中将要跨越的第一道门——脱离母体,降临人间。无论是剖腹产或顺产,能顺利降生到这个世界的婴儿都是幸运的。在预产期来临之前,要跨越更多的阻碍——是否宫外孕,是否心律不齐,是否唐氏儿,是否绕颈……

而未出生的孩子无法选择自己是否降生。在现实面前,替他做抉择的他的父母的权衡,就显得分外重要。一个孩子的降临,不仅要身体素质上的过硬,医疗条件的契合,更需要经历人伦、道德、金钱、制度等各方面的考验。在这部片子里,现有医疗制度的漏洞、医学伦理方面的问题、人的信仰与抉择等方方面面,360无死角地呈现在观众面前。大胆披露制度问题的纪录片通常只有两个结果,一是被删减,二是被封杀。这部片子能够完整地面世,是我国审查制度的一大进步。一旦问题被允许揭露出来,就说明这个问题有了谈论和解决的可能。

震慑人心的力量来源于真实

影片选取的这4个婴儿,来到这个世界的过程都经历了一番艰辛。第一个小孩在出生时母亲大出血,换了四次血,在重症监护室待了10天才脱离生命危险;第二个小孩是在母亲生了两个女儿之后,想要一个男孩,而他也确实是个男孩;第三个小孩在母亲肚子里疑似发育不健全,医生建议引产,但已经怀孕32周,引产有可能危及母亲的生命;第四个是一对双胞胎,因为家里极为贫困,父亲借遍了全村才勉强凑齐医疗费……

有人从中看到了制度的漏洞,有人看到母爱的伟大,但最应该看到的,是被我们忽略了的事实:生活是残酷的,它真的并不像我们歌颂得那么美好。很多时候,人只能在“坏”与“更坏”的结果之间进行抉择。这部纪录片赤裸裸滴呈现了现实面前,人的无能为力。

《感恩的心》唱:“我来自偶然,像一粒尘土。”可在这部影片中,生命来得如此艰难,如此辛酸。纪录片不仅直指从怀孕到生产过程的艰难,也记录剖腹产剖开8层时血淋淋的现场;更记录孩子降生后进重症监护室时家人的痛心、无助和无望。母体脆弱,生长于斯。胎儿无论是健康还是疾病,是家境优越还是贫困潦倒,都坦然地哭,笑,吃,喝。未来的路,他们一点也不知道。

记录片应保持应有的克制

纪录片通过混剪,呈现了光怪陆离的妇产科各式各样的故事。各人有各人的选择,各人有各人的悲欢。经历生死的第一个目前出院时和她的主治医生幸福合照;那个差点被引产的男孩还是夭折了;那个全家期待已久的男孩顺利离开了重症监护室;邻床产妇的家属给双胞胎一家包了红包。

片子的结局不是悲剧,但也谈不上多美好,这就是活生生的现实。但临近结尾时,突然开始歌颂母爱伟大是什么鬼?这样的片子当然会唤起观众对母亲的感情,但那是观众的事,与记录者无关。一旦开始讲记录者个人的情绪加入片子,就是犯了大忌。记录片之所以叫纪录片,就是因为它只还原事实的全部面貌和真相,既不去有选择性地过滤一些事实以塑造某一方面的倾向,也不去评判片中的人和事。

歌颂母爱当然是安全无虞的——没有人会否定母爱的伟大,但这样就暴露了制作者的格局。一部好的纪录片应保持应有的克制,所谓是非黑白,不同的人能看出不同的门道,导演一说破,就变成了呆板的标准答案。

而观影感受本是没有标准答案的。

在大片云集的年末,《生门》这样一部冷门的纪录电影进入了热闹的年终贺岁档,却依然保有稳定的上座率,是一件好事。不管《生门》能够坚持多久,不管有多少人能够看到这部电影,这已经是中国纪录电影的一大进步。虽然《生门》有着小小的瑕疵和局限性,但所有的事物都是在进步中成长的。随着越来越多这样优秀的纪录电影进入市场,中国的纪录片在电影领域也必将萌发更强大的鼓舞人心的力量。

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载!更多精彩文章请关注文创资讯(http://news.vsochina.com)

评论