采访丨黄锫坚

在历史学界,王笛是一个另类。当史学界的主旋律仍是断代史、帝王将相和宏大事件时,王笛却走向民间,他在茶馆做调查,收集手抄报。旁人的题目越做越大,他却仿佛抱着显微镜,不断缩小着研究视野:从长江上游的区域研究,到成都的街头文化,再到茶馆、袍哥等日常生活和平凡人物。

不过,如果换一个视角,王笛其实一直在帮助中国史学开辟视野和新领地。他在成都长大,80年代在四川大学求学和任教,1991年赴美读博,后在德克萨斯农工大学历史系任教,2015年回到澳门大学教书。站在全球史学发展的最前沿,王笛通过几十年的写作和教学,让许多人发现,在大人物大事件之外,还有更多值得研究的课题,比如武汉、成都浮现过的城市公共空间,比如历史缝隙中的小人物,比如衣食住行等日常生活中的符号和仪式。他向中文读者大力推荐《奶酪与蛆虫》、《屠猫记》、《马丁·盖尔归来》等微观史经典,也在写作中自觉运用人类学、政治学、文化研究、建筑学等方法,写出一本本跨学科著作。

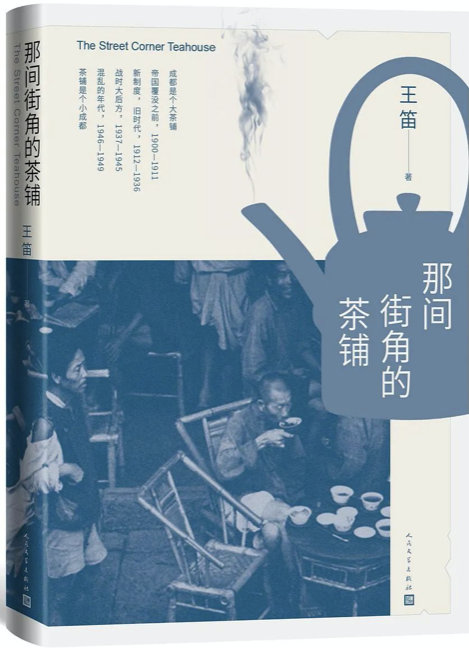

在2006年出版的《街头文化》中,王笛探讨了晚清民国时期成都的公共空间、下层民众与地方政治的互动,该书获得“美国城市史研究学会最佳著作奖”。2010年代出版的中英文《茶馆》,则探讨了以茶馆为代表的地方文化如何抵制国家文化的渗透。2018年王笛出版了《袍哥》,此书堪称中国微观史的第一部作品,以袍哥雷明远为中心的故事展现出了川西平原的风土人情和经济政治生态。

在寒潮降临前的北京,正午与王笛约在一间咖啡馆聊天,在尚有暖意的阳光中探讨历史研究的可能性和想象空间。令人欣喜的是,他正在写作一个新的系列《袍哥》三部曲。经过三十多年的资料收集,他积攒了源源不断的创意和灵感,会在未来推出更多作品。

茶馆有什么研究价值?

正午:很多人做历史研究,会聚焦于大人物和大事件。您为什么会关注茶馆这既没典型人物也没什么故事的主题。茶馆真有那么大研究价值吗?

王笛:新史学会议最近在香山召开,我在发言中讲的主题,就是为什么茶馆值得我们做研究。

首先,茶馆是一个微观世界,茶馆中间发生的一切事情,其实都反映了外边大的世界。

第二,茶馆作为一个公共空间,一直是地方文化和国家文化展开博弈的地方。从清末、民国到今天,很多人认为,茶馆里的聊天就是空谈误国、浪费时间。蒋介石曾说,如果我们把浪费在茶馆里的时间拿来做革命,革命早就成功了。所以几十年间,任凭茶碗中波澜翻滚,茶桌上风云变幻,茶客为日常文化的最终胜利立下了汗马功劳。1942年《华西晚报》有篇文章这么写道:“我辈吃闲茶,虽无大道成就,然亦不伤忠厚……不赌博、不酗酒、不看戏、不嫖娼,吃一碗茶也是穷人最后一条路。”

第三,茶馆不仅是一个喝茶的地方,也是秘密会社活动之处。清政府的密探、国民党的特务、共产党的地下工作者,都在茶馆里活动。这是一个信息交流中心,大家在那里谈论政治、社交、聚会、建立小圈子。比如“茶轮”,就是大家轮流出茶钱,一个黑板上写着这次你出钱,下次我出,于是形成了一个小圈子。我在《茶馆》第二卷里面主要讲的是政治文化,包括社会主义的文化怎样在茶馆中间建立起来的。国家决定你看什么演出,不管是曲艺、川戏还是评书。

正午:改革开放以后,茶馆有哪些变化?

王笛:随着私营茶馆的兴起,反映的是政治、经济结构的变化。国家减少控制,才有了所谓的复兴。这不仅仅是公共生活的复兴,好多茶馆变成了商品交易会,各地的采买都来到这里,还有专门化的茶馆,如水泥、砖瓦、钢材的茶馆,私营企业的采买在那里交流价格信息和做买卖。后来茶馆承担的功能五花八门,更不要说相亲、读书会了。像流沙河等当地的著名作家也定期要去大慈寺的茶馆,和年轻人谈论对当前社会的看法。

随着城市的大拆大建,街角茶铺基本上没有了,因为小街小巷都消失了。城市结构的变化,茶铺到茶楼的转换,也是生活方式的改变,这一切都可以在茶馆中间展示出来。这种变化,我在《那间街角的茶铺》的第一部分进行了讲述。

作为一个历史研究者,我反对那种说法,即我们一定要研究重要的、重大的题目。我不反对研究大题目,但是反对只研究大题目。每天的日常生活难道不重要吗?

正午:您出身于历史学,但写作跨度太大了,涉及社会学、人类学、小说、文化研究、哲学……

王笛:我的研究的确受到其他领域学者的关注,除了这些,还有建筑学、信息传播学等。

其实,我原来在国内的研究,也很单一,眼光很狭隘。80年代在国内读硕士的时候,我研究的是清末新政,当时的阅读、写作、收集资料,都集中在1901年到1911年这十年。后来写《跨出封闭的世界》可能是一个转折点,我把时段拉长到了整个清代,内容也涉及到社会的各个方面,并开始接触到社会学的著作。

那个年代,做史学的大多不会对社会学、人类学感兴趣,但我当时读的书大部分已跨出历史之外。比如施坚雅的《中华帝国晚期的城市》,这是一本城市研究、人类学的著作。当时我读的英文版,书很厚,五六百页吧。施坚雅大量运用了地理学、人类学的工具。对我来说,这是一个全新的视野。那时我也开始读世界史,比如布罗代尔的《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》等。我感觉自己的格局不一样了,眼光有所扩张。在写《跨出封闭的世界》的时候,布罗代尔的长时段、中时段、短时段的概念对我影响非常大。那本书第一章写的就是生态,正是因为生态决定了生活方式、经济和文化。

到了美国以后视野更加扩大。在霍普金斯大学读博士时,学校要求我们在外系修两个领域,我就在人类学系修的人类学,在政治学系学的比较政治学。我的求学经历,我写在了《历史的微声》的自序。

2010年至2014年,连续五年,我在华东师大做紫江讲座教授,每年夏天从美国回来在那里开课,讲授微观历史、新文化史,让学生打开眼界。我现在在澳门大学仍是这样,我带学生读的书,大部分不是中国史,而主要是西方的一些经典著作,包括刚去世的戴维斯的《马丁·盖尔归来》等微观史。

正午:您说到的微观史,到底是一门怎样的学科?有哪些代表人物?

王笛:微观史的代表人物卡洛·金茨堡认为,在文献资料中,下层民众从来就没有自己的声音,他们的思想和意识全是由记录人来书写的。他写《奶酪与蛆虫》,就是为了寻找民众的声音。

1960年代初,金茨堡在意大利的乌迪内翻阅一个18世纪宗教法庭审判官的汇编,读到一条案情。被告是一个小磨坊主,因为对上帝有不同的看法而受到指控。经过14年的努力,金茨堡写出了《奶酪与蛆虫:一个16世纪磨坊主的宇宙》 。

除了卡洛·金茨堡,欧洲还有很多微观史的研究。例如埃马纽埃尔·勒华拉杜里的《蒙塔尤》,讲了14世纪法国一个山村的日常生活。罗伯特·达恩顿的《屠猫记:法国文化史钩沉》则依据民间传说、手工工匠的自传、城市指南、警察密探报告、狄德罗的《百科全书》、读者与出版社的通信等,讨论了早期近代法国的社会和文化。刚刚去世的娜塔莉·戴维斯,写了《马丁·盖尔归来》。这书讲的是16世纪中叶法国农村发生一个传奇故事。农民马丁·盖尔离家出走多年没有音讯,后忽然回到家乡。几年后,岳父把他告上法庭,指控他是冒名顶替者,但是他差点就让法官相信了他的说辞,真正的马丁·盖尔出现了。戴维斯不仅讲述了生动的故事,还再现了当时农民的日常生活。

我对微观史以及这一领域代表性人物和著作的研究和讲述,集中体现在了《历史的微声》那本书里面。

《袍哥》三卷本:人类学视角大有帮助

正午:您也提到新文化史这个概念,我感觉很像文化研究,做的也是文本分析、文学批评。

王笛:我的研究还是立足于历史,但有人类学、社会学、政治学的方法。西方的文化研究(culture studies)一般包括文学、城市、性别研究等等,我的书里面都有涉及。在思考问题时,不只是站在历史学的角度思考。

我现在正在写《袍哥》三卷本,将由人民文学出版社出版。三卷本内容各有侧重,底子是历史学,在具体的研究上各有侧重。第一卷研究袍哥的起源,书名也确定了,叫《开山令》,感觉很有文学的色彩;第二卷主要分析袍哥的仪式,是典型的人类学的研究主题,如袍哥如何开会,怎样布置会场,怎样用秘密的语言交流?还有各种手势、摆茶碗……这些都是人类学的研究课题。如果没有人类学的影响,可以说不会有第二卷。我不会去研究袍哥的仪式、符号。他们的好多符号,现在不知道怎样解密。比如一个会场怎么布置,插什么旗子,它是有标准话术的。各种神秘的符号,我会解读一些,但可能有一大半都解读不了。因为它是秘密的,或者只在某个时期存在过,很可能失传了。当时用的就是隐语,解读有相当的难度。第三卷更偏向于政治学,讲权力斗争,政治运动、政治斗争,以及和这个组织的关系。

总之,多学科视野开拓了我的研究方向,而且能够超越历史去提出问题和解决问题。

正午:历史研究必须靠文献,关于袍哥的材料来自哪里?

王笛:我在2018年出版了《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》,是一本微观史,而现在写的三卷本是另一个大项目。我从1980年代开始研究袍哥,到2018年才出了一本书,花了30多年。时间这么长,就是因为收集资料很困难。

我们做历史研究的主要还是靠文献,而田野调查一般是人类学的方法。到目前为止,我出版的书全都以文献为主,包括档案、报刊资料等。关于袍哥的研究,我利用的是各种文献、官方档案,还有他们自己的手抄本(海底)等。我手里有三四十种材料。我会对这些文本进行分析,这是历史学的方法。

已出版的《袍哥》是基于沈宝媛的论文写的一本微观史,这个论文是我掌握的很多资料的其中之一。但我有一个更大的计划——把袍哥组织全面展示出来,包括起源。我们现在仍不清楚,到底他们来自于哪里?《袍哥》三卷本的第一本就是去解决这个问题。

在四川,袍哥就是哥老会。哥老会在四川是怎样形成的?学术界到现在为止,有各种不同观点。要解决这些问题,必须把所有能找到的文献都收集在手。现在我有这个信心了。

袍哥早期起源和很多神话、传说联系在一起。哥老会自己最早会追溯到郑成功,但这是没办法证明的。怎样去理解这些故事和传说,后面是不是有其他原因?这就牵涉到对其他学科的运用。西方的一些理论对我很有启发,比如霍布斯鲍姆最有影响的研究是关于土匪。他研究早期近代欧洲的边缘人群,提出了“传统的发明”这样的概念——现在看来好像是传统的东西,其实是后来发明的。

比如说,哥老会为什么要追溯到郑成功,其实是为了在辛亥革命时反清复明,因为这样的目的才创造出来的。但我们现在也没办法证明这到底是不是创造出来的。另一个理论很有帮助,即本尼迪克特·安德森的《想象的共同体》,即民族主义是怎样形成的。其实,哥老会的成立,就是在民族主义的大背景下,要推翻清朝,才构建的想象的共同体。这些都涉及人类学的视角。

大量阅读对我打开思路非常有好处。比如王明珂的《英雄祖先与弟兄民族》研究了四川羌族的弟兄祖先,而袍哥实际上就是弟兄关系,也可以追溯到郑成功在台湾开山立堂的弟兄祖先的传说等。

当我们没有办法直接回答问题时,只能对这种历史现象进行一种历史的分解。这和过去的历史研究是不同的方法。以往老师告诉我们,使用的资料一定要可信,所以我们会排斥文学、诗词等材料。但现在不一样,现在的各种资源,包括档案、文学,其实都是某种文本。我甚至提出一个观点,档案并不比文学更接近历史。娜塔莉·泽蒙·戴维斯曾说,档案中间有很多虚构,还为此专门写过一本专著。

正午:这些知名的微观史研究,宗教裁判所的档案发挥了很大作用,提供了许多基本史料吧。

王笛:宗教裁判所的档案很多,但由于很多申诉要为自己开脱,所以这些申诉不一定都是真实的。它有目的,也可能编故事。我现在看的档案也是这样。比如说,哥老会的成员抓到监狱里面,有很多供状。因为一直用酷刑,所以,你叫我说什么,我就说什么。因此,这些的供状不一定是他的真实经历。只能说是一种说法,还要使用其他更多资料进行应证和分析。哪些方面是真实的,哪些方面是虚构的,哪些方面离历史非常遥远,需要一一辨析。

袍哥的起源非常复杂,有各方面的资料。我只能说,这是我的一家之言。历史没有标准答案,因为我们每个人对历史的理解是不一样的。对历史的认识不一样,反过来,让我们对现实的认识也不一样。

正午:西方有宗教裁判,中国有类似的材料可以作为历史研究的基础吗,比如诉状?

王笛:没办法类比。为什么最早的微观史的重要著作都来自意大利和法国,因为他们利用了大量的宗教裁判所的资料。宗教裁判是教会留下的档案,可以追溯到十五世纪,《奶酪与蛆虫》主要是凭这方面的材料而写出来的。

宗教裁判记录之详细,让人不可思议。罗马宗教法庭对审讯有严格的要求,法庭上发生的一切都被完整记录下来,包括审讯的提问,被告的所有答复,一切陈述。甚至刑讯过程中的一言一行,包括他的叹息、哭泣、痛悔、泪水等等。书记员的职责,便是一字不差地将所发生的一切记录下来。之所以要求这么详细的记录,便是试图防止审讯中的不正当行为,比如一些审判官提出诱导性或暗示性的问题。而且宗教裁判所并不急于得出结论,一个案例便反反复复地审讯,哪怕持续经年。

过去我们常说“黑暗的中世纪”,但当我们进入到历史的细节,却发现和我们想象的完全不一样。近现代对待人的野蛮残酷和草菅人命,经常是所谓“黑暗的中世纪”所望尘莫及的。成千上万人的死去甚至并非他们有什么离经叛道的思想,而只是那些主宰他们命运的大人物的随心所欲。当然,我并不说中世纪是光明的,我只是说和二十世纪相比,不见得有多黑暗。20世纪是我们自以为的文明时代,却爆发了两次世界大战,以及惨绝人寰的种族灭绝,以及人吃人的野蛮行径,还有大大小小有权力者的草菅人命。

正午:史景迁写的《雍正王朝之大义觉迷》,是不是也是依据诉状?

王笛:在中国,审讯记录绝不会那么详细。史景迁那书主要依据的资料,是雍正刊刻印行的《大义觉迷录》一书,是把曾静的忏悔书、雍正写的批语弄到一起,但这都是外围材料。史景迁把史料用得非常巧妙,但也没有办法像《蒙塔尤》《奶酪与蛆虫》一样写那么细。

史景迁写的《王氏之死》也很不错,但王氏的故事也只有最后一章,前面全是背景。罗新去年出版的《漫长的余生》,其实基本材料也就是一个宫女的墓志铭。他的本事更大,几百字的墓志铭能写出一本书,写得更巧妙。他想写宫女漫长的余生,最后还是不得不通过宫女来看宫廷的情况。

我的《袍哥》,有人批评说,注了好多水。这是没办法的事情。我主要用了沈宝媛研究袍哥的一篇论文,这是一个个案,只能写一本微观史,很多资料不存在。《袍哥》写到的雷家,可能是目前我们所能看到的最详细的记载了,也就是两三万字。好就好在这两万多字记载了一个家庭,非常珍贵。现在还找不到任何其他类似的资料。如果能有五六十万字的记录,那就不得了了。

目前我们收集的像《海底》等几十种手抄本,也是几十年的努力。别人知道我在做袍哥的研究,一旦有了线索,就会跟我联系。到现在我才敢宣称,目前袍哥的资料没有人能跟我比。

作为一个受过严格训练的历史学家,我的档案资料挖掘也非常珍贵。第一是档案馆,第二是历史档案馆,四川省档案馆、成都市档案馆、重庆市档案馆,还有县级档案馆。能够收集到的,我都收,可说是上穷碧落下黄泉。

人人都是历史学家

正午:民国小说对你的研究有帮助吗?

王笛:我看过许多,从中寻找任何相关的线索。比如李劼人的大河三部曲,《死水微澜》《暴风雨前》《大波》;沙汀的《在其香居茶馆里》《困兽记》等。阳翰笙写过一部以袍哥为背景的戏剧叫《草莽英雄》。

我特别喜欢李劼人的小说,因为可以用作历史资料。他把自然主义写作运用到什么程度?比如说书里提到的茶馆名字,在什么街,完全可以通过历史考察来确认这家茶馆。而且,当时的历史人物也以方言呈现在茶馆的日常生活中。

类似的材料,还包括我在研究中使用的《竹枝词》。竹枝词最早是山歌,后来演化成一种民间创作,文人也喜欢写。一般都是七个字,四句话,都是大白话。成都、武汉、广州,每个地方都有。比如说成都的月市,每个月一个市,灯市就是赏灯的,扇市就是专卖扇子的。每个月一首,写十二首。这十二首的竹枝词就成为我们了解月市的最珍贵的资料。我手里可能几千首竹枝词吧,都是关于成都的。通过竹枝词,可以看出成都那个年代的日常生活:到了什么节气,该买什么东西。城市怎么使用电灯,妇女在街上的穿着打扮,完全是自然的表露。

写作《那间街角的茶铺》时,我充分地运用了民国小说、竹枝词等这些文学资料。

正午:还有其他材料吗?

王笛:我这两天在追踪一个材料。民国时期有个考古学家,叫卫聚贤,又叫卫大法师。他曾师从王国维、梁启超,在清华研究院学习。他写了四本关于袍哥的书,我称为《袍哥四书》。他自己也加入袍哥,在抗战时期是袍哥历史的代言人。我最近发表一篇论文,就是讲他。他在自己的研究中提供了一个线索,说是道光时期就有袍哥出现的记录,引用的是《救世新论》,我后来查到,其实叫《救世新编》。这本书在光绪年间重印的时候,又改为《纸糊灯笼》。这书在国家图书馆只找到了目录,看不到内容。后来在孔夫子网上,我花了两百块买到了这本书的扫描件。。

反正,只要发现了线索,每一条资料都不能放过。搜集资料的困难,是研究边缘人群不利的地方。写胡适、陈独秀、曾国藩、李鸿章,你坐在书斋里,大门不迈,通过网上图书馆,就可以解决。但研究普通人,得走到田野,去找口述,一旦发现一个线索,就要追踪下去。而拿到手的,也可能是没有多大用处的东西。所以,从1980年代追踪到现在,袍哥的材料还没有完结,还要不断的追寻。

正午:普通人的生活和故事,现在也是媒体喜欢做的选题。这方面您有什么建议吗?

王笛:最近有个叫胡安焉的作者,写了一本《我在北京送快递》,非常好。以前没有人去关注快递员的生存状态,他以第一视角写出了自己的经历和感受。

其实,现在记录很方便,可以拍照,可以录语音。我曾在一篇文章中介绍过美国的公益口述历史项目StoryCorps,这个项目做了20年了,目前已经有64万人留下来他们的录音。他们在火车站、飞机场建一个小小的录音棚,谁都可以进去录自己的故事,每个人讲十分钟。这些记录全部放到国会图书馆,NPR(全国公共广播电台)每周五选一些故事来讲。普通人可以讲自己的爱情、亲情,或者朋友和自己的经历,最后变成一个庞大的资料库。

如果有这样一个网站,可以自己上传语音,那该多好。中国可能也有类似的计划,例如传媒大学的崔永元口述历史中心,目前也成为了国内口述资料收集最多、保存得最好、推动口述记录最得力的一个机构。

“人人都是历史学家”,需要不断地呼吁,用记录来对抗遗忘。

——完——

题图摄影:黄锫坚