2017年的第一期思想界,我们关注豆瓣评分风波和媒介新年展望。

人民日报App转载的一篇文章点名批评豆瓣、猫眼,称不负责任的恶评伤害了中国电影产业一事,在电影观众中间引发了一场轩然大波,互联网一时掀起一场“保卫豆瓣”的运动,大批影迷自发到豆瓣给贺岁档的几部大片打“一星”,使得它们的豆瓣评分不升反降。在电影产业遭遇寒冬的2016,“豆瓣事件”似乎是所有失望、矛盾、积怨在岁末的总爆发,然而责怪观众,无疑是解决问题的最下策。

2016年,很多陪伴我们多年的纸媒选择了告别,从《京华时报》到《东方早报》,纸媒的转型似乎是大势所趋,辞旧总是带着伤感与不舍,迎新却也充满机遇和希望。而对于美国主流媒体而言,2016年是更为艰难的一年。对于总统大选的报道使媒体公信力降到了有史以来的最低点,然而危机并没有随着2016的结束而远去,特朗普的美国会给媒体人带来更艰巨的责任和挑战。新年伊始,让我们听听媒体人对未来的展望。

《人民日报》点名批评豆瓣:伤害中国电影的,是恶评还是权力的干预?

12月28日,《人民日报》APP发文,点名批评豆瓣和猫眼,称其电影评分系统面临信用危机,“恶评伤害了中国电影产业”。在此之前,《中国电影报》发布了类似内容,此后CCTV6的《中国电影报道》也发布了论调相似的报道。三个报道不仅质疑了豆瓣上的大众评分,称评分可以轻易被黑客操纵,网友跟风打分,并且评分结果与第三方咨询机构的数据不符;而且批评了猫眼上的专业影评,称其背后有复杂的经济利益,个别大V、公众号为了博眼球、圈粉丝、流量变现等目的,发布恶意差评,破坏了中国电影生态,导致猫眼将“专业评论”功能下线。不到一天,事情就发生了反转,28日下午,人民日报评论部发表题为《中国电影,要有容得下“一星”的肚量》一文,并针对与人民日报口风的矛盾,表示“以此为准”;随后,人民日报海外版公众号“侠客岛”也发表《子产不毁豆瓣》的评论,算是为此事盖棺定论,官媒引发的一场风波来得快去得也快。

然而网络上批评讨论的声音却没有偃旗息鼓,熊阿姨在《三联生活周刊》公众号发表《保卫豆瓣评分,保卫我们的精神病角落》一文中写道,豆瓣创立的11年来,世界已经发生了翻天覆地的变化,音乐早已衰落,图书不温不火,只有电影市场正在经历爆炸式的增长,作为国内唯一一个类似imdb的电影评分平台,豆瓣上亿用户的打分突然成了可以影响票房的重要指标,成了它最具商业价值的业务。

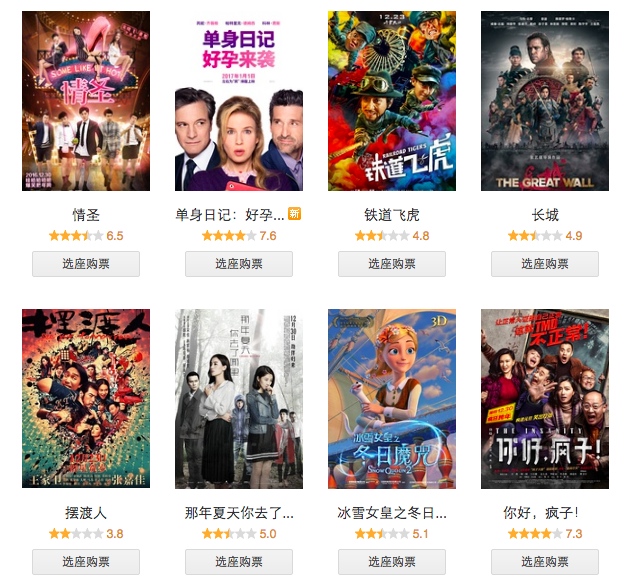

而2016年的中国电影票房可谓经历了滑铁卢,全年450亿的票房仅比去年的440亿增长了2%,距离预期的660亿相差甚远,12月的《长城》《摆渡人》和《铁道飞虎》这最后一套救市组合拳也没能挽救颓势。关心电影票房的不仅有影视公司,还有利益相关的管理者,面对惨淡的受益和完不成的业绩,唯一出气的办法,就是拿豆瓣这样的软柿子捏一捏。

而豆瓣之所以成为式微已久的“软柿子”,在消费主义和移动互联网的大潮中坐拥上亿用户却毫无变现能力,正是因为它的评分系统被算法死死钳制,没有被资本收编,这也正是豆瓣的核心价值所在。

影评人杨时旸在《豆瓣和影评人搞不跨中国电影,烂片才会》一文中指出官媒和大众对于影评是什么,以及影评和电影工业之间的关系可能都有所误解。影评不是电影工业的一部分,而是写作系统的一部分,因此它只需要表达写作者自我、真诚、独立的观点,而不需要也没有义务为电影工业,或者为一部电影的票房负责。很多人将评论视作“寄生”,作品视作“宿主”,这种看法本身就是错误的。

而在中国当下,影评人分为两种:独立的影评人,和接受甲方授意和钱财、以影评文章作为媒介为甲方服务的枪手。抛开软文枪手,影评人本身也普通影迷,只能代表自己的审美趣味,并且它的构成人群复杂,有媒体人、文化学者、电影研究者等等,因此它只是一个文化身份,而并不是一个经济身份、或者一个职业。

而2016年的中国电影产业,已经发生了变化,烂片不再能肆无忌惮地骗钱了。在之前的很长一段时间内,都是精英在评论,大众在消费,两个群体泾渭分明地分割开来。而现在,广大的电影观众成熟了,专业领域内的口碑会很快在他们中间激起回响,进而被部分观众作为购票选择的参考。正是在这样的背景下,捞钱困难的片方才会迁怒于影评人。

南开大学传播学院副教授熊培云和媒体人羽戈则认为,“保卫豆瓣”的背后其实是《人民日报》恐惧症在发作。熊培云在《“必须保卫豆瓣”与“〈人民日报〉恐惧症”》一文中指出,所有人都清楚,伤害中国电影的并不是所谓“恶评”,而是无所不在的让人拍不好电影的禁忌。然而为什么当《人民日报》刊出这样无稽的指控时,影响力依然如此巨大?

熊培云认为,这个社会还没有从《人民日报》恐惧症中走出来。而这一“恐惧症”背后有一条复杂的反应链:首先,普通读者对《人民日报》有着双重印象:它不好看,但代表国家意志;其次,当《人民日报》对豆瓣提出了批评,读者从心理上会认为是《人民日报》代表国家批评豆瓣;第三,普通读者会由此产生恐慌,《人民日报》的权威性再次得到确认,并且演化为一个公共事件,本质是国家与社会之争;最后,相关政府官员也会产生恐慌,把《人民日报》的批评当作对其职责的敦促,于是开始介入事件,事态由此进一步升级。因此,在作者看来,是读者的恐惧而非文章的内容放大了《人民日报》的影响力,这才是对时局最大的反讽。

羽戈则认为,此次的“豆瓣事件”反映了公众的一种政治心理,即擅长从会议报告、领导讲话、新闻联播、《人民日报》等官媒的只言片语、字里行间,发掘当权者的微言大义。这一面导致了官媒的神圣化和权力的神秘化,另一面造成了公众的恐惧。而恐惧的前提,是对权力和权威的迷信,公众不仅是恐惧的结果,还是恐惧的源头,换言之,恐惧症的生成,不仅需要权力施压,还需要公众想象,后者所发挥的力量,未必弱于前者,相较于压迫的恐惧,想象的恐惧更能摧残人心。而正是在泛政治化的国度,即便是以远离政治为生存策略的豆瓣,也难以逃脱政治的干涉。

公众号“微思客”的撰稿人重木则反驳了熊培云和羽戈的观点,认为由于《人民日报》在历史上一直扮演的特殊角色,我们很难将它当做是一份普通报纸。《人民日报》从创立之初到现在,一直承载着发布党和政府的一些重要指示、政策、意志的关键作用,它的内容和传播会牵动后续的一系列改革,影响深远。而一直被定位为党媒、官媒的《人民日报》在如今高度市场化的社会舆论场域中,也在努力争夺渐渐从手中流失的话语权。正是由于这种暧昧杂糅的身份,让我们不清楚到底是谁在说话,是党和政府的意志在发声,还是只是一篇日常评论?

因此,所谓的“《人民日报》恐惧症”其实是对于它模糊身份下的权力的警惕和不安。我们恐惧的对象,是暧昧不清、模棱两可的权力、法律和规则,及其造成的那种任何立场随时可能被否认的可能。

报纸,再见:纸媒的转型与特朗普治下的“第四权力”

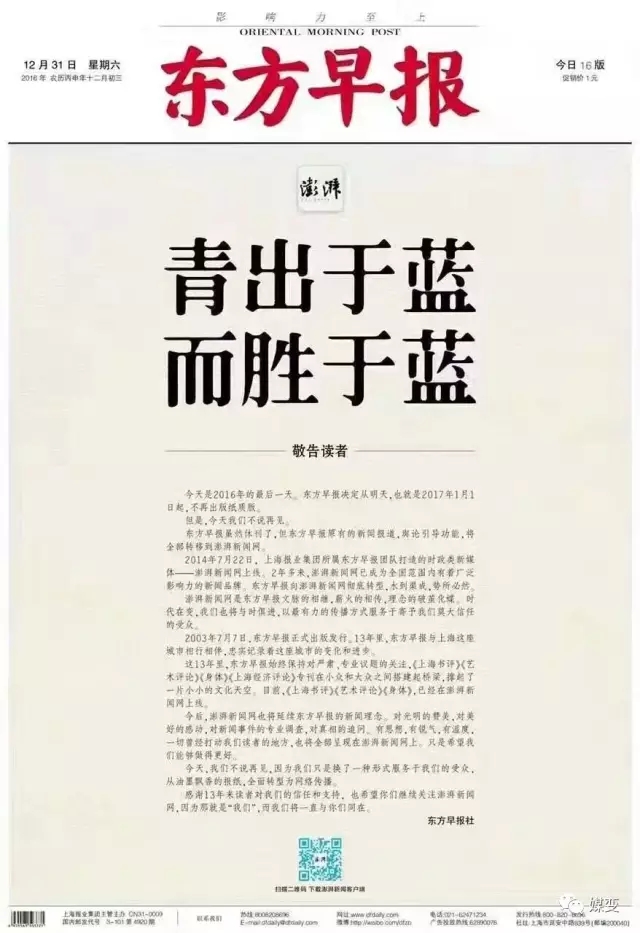

当人们都在忙着告别2016年的时候,许多媒体在告别整个“纸媒时代”。12月28日,上海报业集团宣布,上海国资以6.1亿战略投资入股澎湃新闻,同时,《东方早报》于2017年1月1日起休刊。11月13日,《京华时报》通过其官方微博宣布,由于“新媒体的冲击和市场环境的变化”,《京华时报》纸质版将于2017年1月1日起休刊,同时保留和发展新媒体业务。2016年国内宣布停刊的纸媒还有《国际先驱导报》《伊周Femina》《新视线》《芭莎艺术》等等,而在国外,也有英国《独立报》这样的老牌纸媒选择告别。

而在美国,主流媒体也经历了十分艰难的2016年,对于总统大选的报道,暴露了业内的许多问题:媒体被精英把持,与底层失去联系,过度卷入政党政治,假消息满天飞等等,这也使得公众对媒体的信任降到有史以来的最低点。而面对新任总统对媒体的打压,刚刚开始的2017年依然挑战重重。

新年伊始,让我们听听媒体人的自白。

《上海书评》采访了英国老牌文学刊物《泰晤士报文学增刊》的主编斯蒂格·阿贝尔(Stig Abell),谈了谈新媒体时代严肃刊物的机遇和复兴。

阿贝尔指出,我们身处的时代正在经历史无前例的技术变革,这种变革将速度和便捷置于深度和专业性之上,使得叫卖式吸引点击的标题党横行。正是在这种条件下,传统严肃媒体构成了一种“逆流文化”,当人们开始拒绝为可轻松复制的大众市场内容付费时,他们会转向定制的、有深度有思想的长文章。

而谈到对社交媒体的看法是,阿贝尔说,社交媒体是一种联系人群和分享思想的巨大中介,它的贡献应该得到认可,但是技术入侵具有长期的影响,会分散我们思考的注意力,冲击我们的集体感,二十年后我们才能认识到技术的真正危害。

曾在《太阳报》任职的阿贝尔认为,比起主导公众情绪,小报更多地只是反映公众情绪而已。在英国有很多人非常强烈地感到他们的最佳利益在欧盟之外,在美国大选中,特朗普的支持者也是类似人群,他们拒绝全球化、都市专业主义和自由市场经济的现代潮流,在许多方面,小报代表了这种世界观。但阿贝尔也表示,报纸的影响力一直都被夸大了,但不断宣布它们的衰亡也有点过头了。

纽约时报的撰稿人尼古拉斯·克里斯托弗(Nicholas Kristof)在《特朗普时代对媒体失败的反思》一文中指出,在2008年总统大选中,三大广播公司在他们的晚间新闻节目中一共用3小时40分钟来做独立报道,到了2016年,这个数字降到了仅36分钟,而对于贫困、气候变化和毒品问题的独立报道,干脆消失在了晚间新闻中。

在对总统大选的报道中,媒体的失败不仅在于让特朗普获得了平台、掌握了话语权,还在于媒体工作者的背景不够多元,他们中鲜有工人阶级出身者或新教徒,这也使得他们对特朗普支持者的报道流于肤浅或者居高临下,没有抓住这股将特朗普推向胜利的底层的愤怒和绝望。

在新的一年,克里斯托弗呼吁所有媒体工作者专注于实质性的内容,而非追捧名人,因为随着特朗普的上台,媒体作为第四权力的监督作用变得空前重要,对于媒体行业的新年展望就是,要做尽职的看门狗,不做温顺的宠物狗。

《华盛顿邮报》的撰稿人詹妮弗·鲁宾(Jennifer Rubin)在《2017年媒介展望》一文中对新闻的生产者和消费者都提出了几点展望:

鲁宾指出,在“后真相”时代,“假新闻”从一种故意捏造的故事变成了一种艺术形式,接着又变成了左翼和右翼用来指责他们不喜欢的报道的借口。她希望读者能够分辨什么是新闻什么不是,主流新闻机构的报道虽然也会出错,也会有偏颇或者盲点,但是他们至少努力核实事实、恪守新闻准则、及时纠正错误。读者还需要分辨评论员、专栏作者和新闻记者的区别,记者只负责报道事实,而评论员则需要提供世界观。

同时她也告诫媒体,不要试图去揣测政治家的行为和意图,因为政治和其他一切人类行为一样,都比我们想象的更难预测。相对于预测,媒体应该专注于解释和分析已经发生和正在发生的事情。同样,媒体也不要试图去说服选民,媒体的工作是追寻和呈现真相与真相存在的社会语境,至于选民会根据媒体提供的信息作出怎样的选择,那是他们自己的事。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论