最近这些日子里,萌君写了很多篇关于昆曲和《西厢记》的推送。如果用一个词总结,大概只有“高大上”了。

没,萌君没有不要脸地夸自己,这里说的是推送的内容。无论是昆曲这种剧种,还是《西厢记》这个经典的才子佳人故事,都是有历史、有美感、有内涵、有深度的。

然而,千万不要把《西厢记》看成阳春白雪,干脆敬而远之。有句话说的好:大俗即大雅。《西厢记》真的接起地气来,连它自己都怕。

不信?

萌君今天就带你看看,大俗版本的《西厢记》,能俗成什么样。

二人转是东北流行的一种民间小戏,以东北大秧歌为基础,吸收了河北莲花落,又增加了舞蹈、身段等等。

具体的表演形式可以分为三种:

○

二人化装成一丑一旦的对唱形式,边说边唱边舞,这是名副其实的"二人转";

○

一人且唱且舞,称为“单出头”;

○

三个演员及以上扮演具体的角色演出,这种形式称为“拉场戏”。

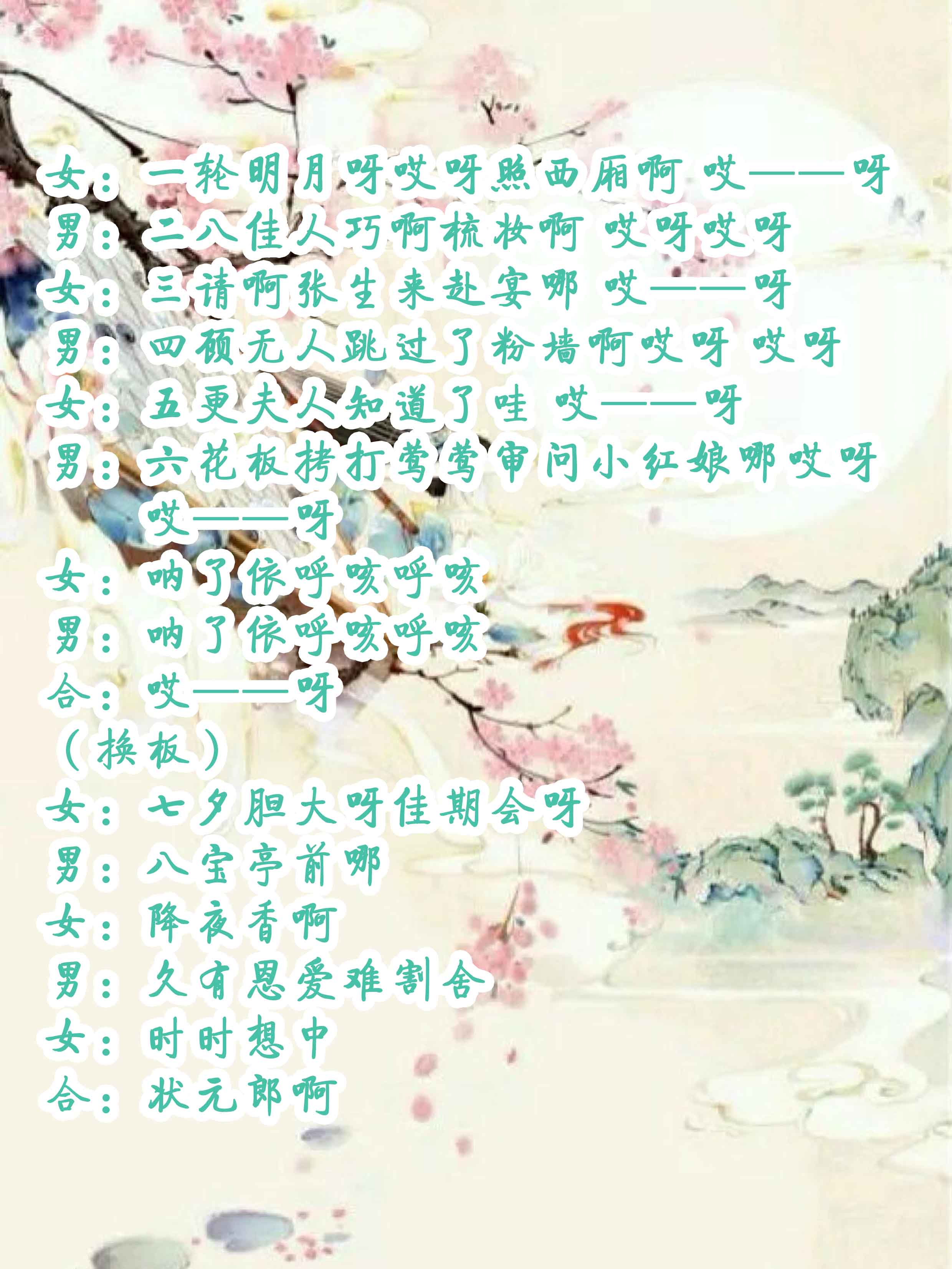

《大西厢》是第一种形式,篇幅很长,萌君以下只选了几个有意思的片段。

01

△瞧这迷人的身段儿!

“

”

选这段是因为数字嵌入的很好。整段唱词概括了《西厢记》的全部剧情,而且从“一”数到“十”,又从“十”数回了“一”。萌君上次见到这么好的数字诗,还是在《还珠格格》里。

△《还珠格格》第三部里的经典桥段。哎呀,好像一不小心暴露年龄了

02

△男版红娘的表情非常抓人啊……

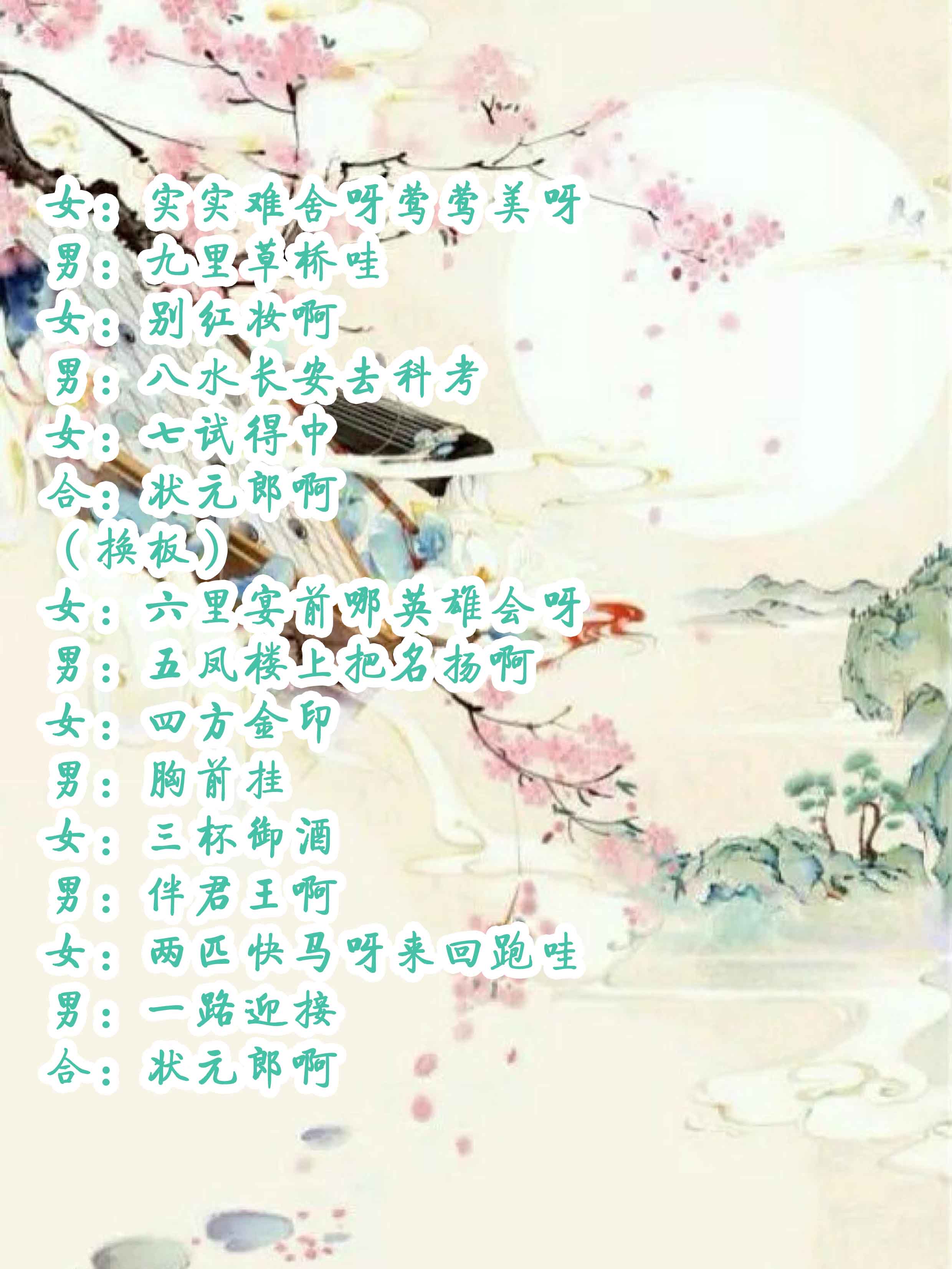

这段对应的是元杂剧《西厢记》中的“崔莺莺烧夜香”。相较于戏剧里的描述,莫名觉得二人转里的崔莺莺这个烧香烧的特别热闹。

03

△红娘の深夜食堂

这段写崔莺莺害相思病,想张生想得死去活来,亮点是中间那堆吃的。萌君只是疑惑:既然这么想张生,有的没的扯那么多吃的是几个意思?当张生秀色可餐么……

想看全本的, 可以戳下面的视频,反正萌君只看了一点儿,就已经被“呐了依呼咳呼咳”洗脑了。

过去的相声演出都是露天的,和其他杂耍技艺同在一个场地。这种情况下,争夺客源就成了一场重要的战斗。因此,相声演员正式开始说相声之前,为了招徕听众,都要先唱一些曲子。这些曲子借用流行的小调,唱时兴的词句或者观众熟悉的故事,被称做“开场小唱”。

开场小唱《大西厢》的篇幅也相对长,还是选几个片段。

01

首先说明,“豆豆起豆起豆呛”是句末打节奏的一种说法,没什么实际含义。这一段不长,但是视角换了好几回。一会好像局外人评论,一会又像是张生的自白。而且前后曲词之间,关联度很差。足以见出民间艺人自身以及最初那些受众的文化水平,都不大高。

02

没看懂这一段写的啥?不用多想,就是说张生书房的布局摆设,仅此而已。话接着刚才说,由于艺人的文化水平普遍不高,所以往往会准备一些万能段子,就是这种描述性的成篇大套的。一方面这些段子可以和很多内容排列组合搭配,艺人会了一个就能通用。另一方面这些段子相对有一些文采,全部说下来也考验演员的功力,所以观众也欢迎。

全本戳这里:

京韵大鼓,北方的一种著名曲艺。一人站立演唱,击鼓、打鼓板掌握节奏,伴奏的乐器主要是大三弦和四胡。大家最熟悉的应该是骆玉笙先生演唱的《重整河山待后生》,央视电视剧《四世同堂》的主题曲。虽然它是歌曲,但是旋律是从京韵大鼓化用的。

△打鼓的姑娘辫子长啊~

京韵大鼓的《大西厢》不是完整的西厢故事,只讲了崔莺莺辗转反侧思念张生一段。开头还蛮正常:

尤其是形容崔莺莺心情的几句,连着几个叠词,居然有点李清照“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的味道。然而,很快画风就不对了。

接下来,和二人转神似,京韵大鼓也选择了用吃的表达莺莺强烈的爱情。

后面还有一小段,就不都列出来了,全本戳下面:

看到这些,是不是有些意外?原来……《西厢记》的群众基础这么好啊。

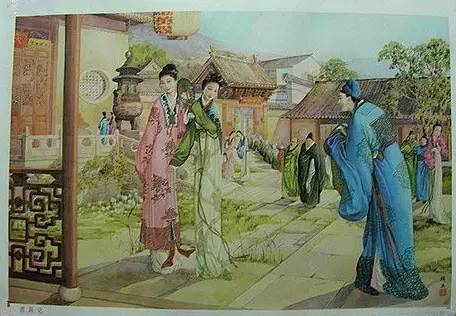

不只民间曲艺,上个世纪,《西厢记》还曾经是年画的主题。想象一下,逢年过节,赶个大集,买两张“恋爱中的张生与莺莺”贴贴,以求来年风调雨顺桃花朵朵开,是一幅多么欢乐的场景啊!

△红娘这媚眼儿……有点儿抢戏吧??

△这两位娘子怎么……表情好像红卫兵啊

△张生,有话咱们下来说好不好?

△买这幅年画的人,一定对自己来年的腿长有着美好的期许。

正经说来,卖年画、买年画甚至画年画的人,都不一定读过《西厢记》的剧本。但他们都知道这是个美好的爱情故事,也愿意将其中的美好寓意变成祝福带到新的一年里。这大概就是“得意忘形”的文化传承吧。

走进剧场看昆曲,也是如此。1月12、13日,北方昆曲剧院将在人大如论讲堂为大家奉上一场精彩的《西厢记》。你不一定是戏迷,不一定完整知道《西厢记》故事的来龙去脉。但只要你来,就是与中国传统文化最精彩的相逢。

评论