界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

新冠疫情结束了,大学的校门仍然没有打开。

北大老师李植以“跨栏”进入校园登上新闻,再度引发人们对校园开放议题的关注。近日,一些高校陆续推进了开放举措,其中一些规定激起了更多争议,比如清华北大的开放方式是仅在两校之间实行师生互通,有人质疑:为何大学开放还需要“门当户对”?大学校园开放的程度可以有多高?打开校门为何如此之难?

一份中国大学校园开放状况评估显示,2023年,在全国147所“双一流”高校中,有近一半的大学(46.26%)逐步发布了面向社会公众开放校园的政策。报告也指出,即便理论上是开放的,但市民想要进入校园仍然阻碍重重。比如大多数高校都需要提前预约、实名认证,且访问限额限时,这些规定对想要进入学校的市民增加了“行政负担”,即“公民在与政府打交道的过程中可能遭遇的摩擦或糟糕体验,包括学习成本、合规成本和心理成本”。

作为一位青年建筑师,陈昊长期关注中国高校的开放实践,以及临校空间的生态。在大学校园开放问题备受关注之际,界面文化(ID: booksandfun)与陈昊从他的研究对象深圳大学——80年代是开放校园,如今变为封闭式围墙——出发,谈到了高校校园管理模式的变化,以及高校师生与周边社区、临校空间的交往可能。

陈昊意识到,除了高校,中国城市正出现越来越多的“封闭社区”。小区、园区、写字楼逐步以安全为由,或建起围墙,或用刷脸、门禁等方式,将一切非内部人员排除在外,这种分隔又进一步加剧了居民业主对他者的警惕和排斥。他在采访中指出,“正因为被划分了界线,社群内部反而会滋生没有具体缘由的恐惧。这种‘防范’使我们的生活方式受到控制,并被塑造成被重重警备措施所包围的样子,这是十分危险的。”

01 除了高校,我们的城市里还有很多封闭孤岛

界面文化:你对开放校园的研究以深圳大学为主要考察对象,深圳大学建立的80年代是没有校园边界的,这在当时是一个普遍现象吗?

陈昊:不能说是普遍现象。深圳是1979年第十一届三中全会后开始建设的一个带着实验性的新城市,深圳大学也是在那个时候,以一种摸着石头过河的方式去试验生长出来的。在早年的建设蓝图中,深大确实没有绝对的空间边界,城市居民可以不自知地步入深大校园。1980年代中期,深大教师办公楼还开了一个对外开放的咖啡厅,顾客除了学校师生,还有来自南头的社会青年。虽然有时候会发生矛盾,但基本能够很快平息下来。

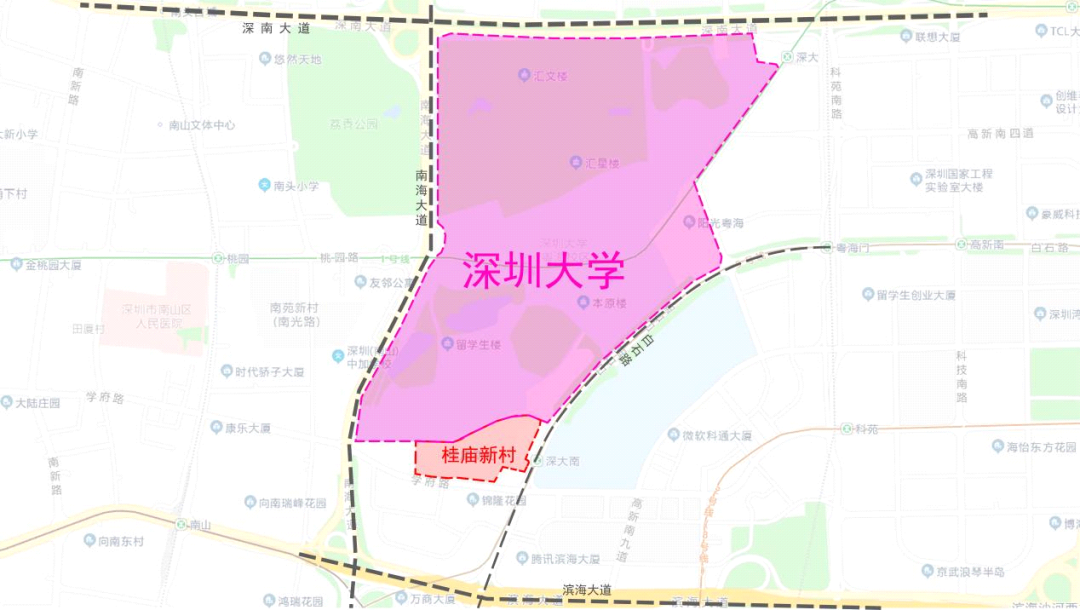

上世纪80年代末后,深大慢慢开始筑起校园边界,封闭的校园会和城市发展出现一些空间矛盾,比如现在的深大后海校园位于深南大道与后海大道两条繁忙的道路交界处,纵深1.2公里,但车辆无法进入,就像城市交通动脉上的堵塞物,没有提供支路减轻城市高峰期压力。还有一个例子是深圳西丽大学,校园边的城市车道曾因地铁施工被围蔽数年,但大学城拒绝社会车辆使用其内部的校园车道,这也导致了更高的社会运行成本,以及更加孤立的高校校园。

界面文化:反对校园开放的人会提出这样一个理由,认为学校需要为打开校门承担很高的行政成本。当时深大完全放开的校园是如何管理的呢?

陈昊:深大是在一穷二白的时候“白手起家”的,当时校内相关的经费不足,过多的后勤人员会增加行政支出,再加上当时罗征启校长对于实验的态度,决定尝试以学生自治的方式管理学校。学校设立了很多与校园管理相关的“委员会”,这些岗位基本由学生管理,也由学生自己产生。学生通过自己的方式决定出管理岗位,代表着他们的声音,也是他们所信任的,这种方式也能有效地在课堂以外对学生进行公民素质教育。甚至后来在学校的支持下,以经济学院的学生为基础创办了一个学校银行,校方带头将建设经费、工资、学费等学校相关资金都交给这个银行进行资金往来。这些自治的管理方式其实是可行的,甚至是有益的,它能很好地让学生在校园里、在被允许试错的年龄去学习社会和工作技能,使用这样一套方式也能降低行政成本。

界面文化:在这套管理模式下,深大的校园安全程度如何?一个对开放校园的普遍疑虑是,如果社会人员能随意进出校园,很可能带来安全问题。

陈昊:在我的调研里,一位深圳大学的老教师告诉我,80年代末深大围墙建造之前,他中午在教师宿舍可以敞门午休,不用过多担心安全问题,1990年代围墙造起以后,反而前后陆续丢失了数辆自行车。这当然和当时外来人口爆发增长有关,但围墙的作用可能更多是防君子,不是防小人,围墙的存在也在告诉偷盗者,只要穿过这个范围就算成功。

简·雅各布斯在《美国大城市的死与生》里提到过“街道之眼”的概念,街道上的人只要有感觉自己是被观察的,其实就构成一种监督。我们想象一下,一条热闹的小吃街和一条幽暗的有保安不定时巡逻的校园步道,哪条路会给人更多安全感?高校的师生数量密度远低于城市人口密度,行人的社会监督相比于安保巡逻或者天眼系统,更能实时响应各种突发事件。 更何况现在街上有那么多摄像头,更不会有太多的犯罪担忧。假如高校与城市的空间相互融合,大量社会监督力量可以填充原本高校的监视盲点,也可以节省出购买监控和和安保设备的费用,用到教育的资金投入中去。

同时我们也要思考一个问题,这种危险是真的存在,还存在于想象中?

不仅仅是高校,我们城市中很多的小区、园区、写字楼也都处于一种封闭的状态。日本建筑师筱原雅武在《公共空间的政治理论》里探讨过,这些社区打着安全安心的口号,将一切不确定的潜在危险都排除在社区之外,借由围墙将社区之中的空间净化。目前我们的城市之中出现这么多社区孤岛,背后所考虑的就是这个因由。你觉得外界是危险的,所以你排斥它,将自己置于一个安全的区域之中,但这又会带来一个问题——当双方难以接触和建立联系,你怎么判断对方是否危险?

这里请允许我引用筱原雅武的一段描述:正因为被划分了“界线”,社群内部反而会滋生没有具体缘由的恐惧。这种“防范”使我们的生活方式受到控制,并被塑造成被重重警备措施所包围的样子,这是十分危险的。如果高校学生不能在日常生活中实际接触到真正的“外人”,他们与实际社会的社交能力是否会停滞甚至被削弱?这个时代有这么多“社恐”,与封闭的现实是否存在一定的相关性呢?

02 高校开放需要政府、学校、公民三者展开对话

界面文化:中国最早的大学校园形态是什么样?和市民的关系是什么样的?可以谈谈大概的演变过程吗?

陈昊:历史上的教育场所,像各地的私塾、学堂以及代表最高教育机构的国子监,基本都有一种与世隔绝的态度。今天人们依然会用“象牙塔”来比喻大学,有一种听起来可远观不可亵玩的感觉。

19世纪末,中国开始创办现代大学教育体系。其中有这么几种不同的类型:一种是清政府/民国政府创办的国立大学,包括清政府使用庚子赔款退回部分创办的清华学堂(清华大学前身),清华学堂和北京大学等公立高校延续了之前独立于外的态度;还有一类是国外教会、基金会等机构在中国创办的大学,像协和医学院,它们不属于公立体系,没有获得独立划分用地的权利,另一方面教会、基金会当时在中国的主要目的是建立影响力,所以这类高校会选择建立在社区中,与居民之间联系更强;还有一种是各地商、绅创办的私立大学,“民办官助”的复旦公学(复旦大学前身)就是其中代表,这种高校的形态会比较丰富,取决于创办组织的认知与想法。

当时不少高校因为需要寻求更多资金去维持运转,还会开办暑期班、夜校等面向市民的模式。这是一种积极的、双向的高校与市民的互动。如今的夜校则更多是民营教育机构来担任知识教育的角色。

1952年基本解放后,在全国范围内开展了一次高等院校大调整,在均衡全国高等教育分布的同时通过兼并、消除等方式将教会学校、私立学校清除,基于当时的历史环境,全面学习前苏联模式,高墙再次将高校围起。新的高校选址基本在当时城市的郊区,当然这是世界普遍现象,牛津、剑桥也发展于乡村小镇之中。

1979年,在改革开放浪潮中,全国各地的城市都在快速发展起来,城市土地建设飞速拓展,与原本处于城市郊区的高校相交。两者持续互动:城市发展,需要高校尽可能多地提供掌握足够知识、技能的生产力,进而促进高校扩招,如果基于围地而建的高校进行扩招,就需要足够的土地支持,但又会在城市空间形成一些大的肿瘤(比如深大),双方在发展中开始产生一定的土地矛盾。

界面文化:到现在,中国大学校园的开放程度怎么样?有什么成功的开放实践吗?

陈昊:中国仍然有少数大学是没有校园边界、开放程度很高的,比如湖南大学和湖南师范大学,城市的公共交通体系比如公交站、地铁站等都设在校园区域,教学楼嵌在城市街道里,麓山南路和登高路既属于校园的范畴,也是岳麓山景点的小吃街。但我留意到2023年7月的一个新闻,湖南大学办公室的工作人员坦言:“进入学校不需要预约,也不需要身份证。但各学院和图书馆等教学地区,游客是进不去的。”

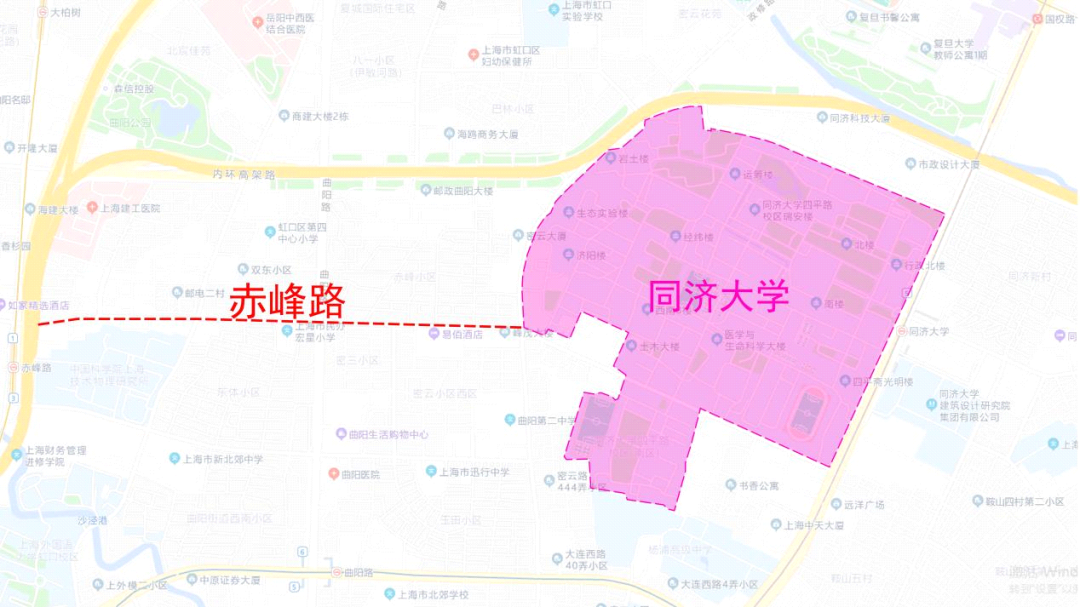

在上海,即使是在疫情期间,也有学校愿意自主把围墙推开。比如2022年上海音乐学院淮海中路区域围墙拆除,与街区直接相接,市民可以进入历史建筑和花园,华东政法大学2021年拆除了苏州河步道附近的围墙。据学校师生反馈,他们并不认为学校会因此产生什么损失。

与之相反,上两个月我去中山大学新华学院,进校门发现需要刷卡,我尾随一个同学进去逛了一圈,发现出校门也要刷卡。学校不仅给外面的人设立了一道入校的关卡,给学生也设立了一道接触外部世界的关卡。而且我们也会发现,这种人为设卡很多时候没有多大作用。

另一个例子是上个月我想抄近道,试图进入深圳大学,需要掏出手机给保安看校友证。在2019年,我可以每天在回家路上经过深大吃饭堂,也不用在任何一个大门出示我的学生卡或者校友证。要知道,从1983年建校到2020年疫情爆发这差不多40年的时间里,深大从未有过这样规定。以往我在校园里的时候,每个周末或者傍晚,学校内的文山湖畔稀稀落落地散布着很多学校附近的居民。

对居民来说,可以进入高校、进出教室也是对教育壁垒的打破,比如我们以前经常在报纸上看到“北大保安”的新闻,北大先后有500多名保安考学深造,还有人在毕业后当上大学老师,现在很多高校课程仍然没有设置旁听门槛,只要到了教室就能上课。

界面文化:一旦学校开放,操场、图书馆等设施会被市民挤占,学生没有足够的资源,如何看待这样的担忧呢?

陈昊:经济学上有一个概念叫“公地悲剧”,人们所担心的其实就是“公地悲剧”的内容。公地作为一项资源或财产有许多拥有者,其中每一个人都有使用权,但没有权力阻止他人使用,而每一个人都倾向于过度使用,从而造成资源枯竭。

公办学校强制私有从法理而言是不可行的,因为公办学校的支出基本来源于公民税收,但现实中确实很多高校师生以及管理层习惯于将高校视为私有产物,并据此观念进行管理。这确实能够解决人们所担心的“公地悲剧”问题,对其他公民是否公平却值得商榷。

高校围墙的存在形成了实际上的“私有”状态,这一方面容易使高校师生对校园外的城市居民有特殊对待心理——放开校园的反对者有很多是在校大学生,另一方面也容易造成高校内公共资源的低效利用。

经济学中解决“公地悲剧”的办法主要包括强制私有财产权、政府监管或制定集体行动安排等,所以,防止“公地悲剧”的方法不仅是“私有”,多方协商、加入监管的方式也可以实现。在2022年,深圳一些中小学校的体育场地就出现了学校场馆预约系统,市民可以在假期或者周末预约使用中小学的体育场,行政管理成本并不完全由学校全部负责,是一种涵盖了政府、学校、公民三者的共同参与的对话模式。

还有一个问题是,有时候人们对一个东西好奇正是因为陌生。高校围墙的物理隔绝让人们想要进去一窥究竟,当围墙倒下,高校在大众心中就祛魅了,是否还有那么多人希望进入或使用呢?“公地悲剧”的前提是公地是一种稀缺资源,高校隔绝外人的做法其实是人为将高校变成稀缺资源,当高校在人们心中变成城市里稀松平常的景观,这种担心可能就无需存在了。

03 从临校空间到游牧校园,高校开放有哪些可能?

界面文化:你刚刚提到,除了进入高校有阻拦,学生出门也被设立了关卡,拦截了学生对外界的接触。

陈昊:是的,高校的放开可以帮助学生学会和不同身份的城市居民相处,也能学习怎么去利用城市、外部社会的资源,这对于高校教育体系是一种很好的补充。在开放的校园空间里,人们的身份认知会在高校师生和城市居民之间切换,可以帮他们打破特定的身份束缚,用不同方式体验周围的环境。

界面文化:除了围墙的隔离外,许多高校也有距离的阻碍。现在很多校区都设在遥远的城郊,有时候学生到市中心可能需要搭乘两三个小时的公交车。这是否也是学生想要走出校园,跟外界发生联系的一种阻碍?

陈昊:高校与城市的远近更多是城市规划的问题,因为现在高校依然是“划地为王”的逻辑,那么其庞大的体量就必然不能在成熟的城市区域落地,会带来更多城市生活的不便利问题。但如果高校可以以分散的形态进入城市,那么高校也可以更轻松地在便捷成熟的城市地段落地。

高校与市中心的关系并不一定紧密,广州大学城离天河区核心区也有将近20公里,距离白云机场56公里,但高校与周边社区的关系应该是紧密的。哈耶克在《自由宪章》第二十二章《住房与城市规划》里写:

“事实上,在一个城市里,几乎任何一件财产的可用性部分取决于财产所有人的直接近邻如何使用自身的财产,部分取决于市政部门的公共服务,没有这些服务,各单个所有者就几乎不可能有效地利用土地。”

我们所说的放开其实主要是针对临近区域的放开,学生需要走出去,城市居民需要走进来,就要先从周边开始做起。并不是说我们就只关注周边就算了,但这是一个基础。

还有一种更加极端但是有意思的方式,就是高校没有固定场地,根据师生需求在城市之中使用不同的场域,也即是行为决定功能。以这样一种“游牧”的方式使用城市空间,不仅仅是校园,也可以包括居住、活动、社交等一切城市日常生活行为,还可以在不同的行为活动中介入不同的城市社区。这也是我在研究的未来城市形态的一种可能性——城市中的一切都可以是临时的,是根据行为活动需要而形成的,城市以一种快速即时的响应态度回应人类活动的需求。

界面文化:高校与周边社区的紧密关系也牵涉到你研究的“临校空间”,比如学校旁的街道,还有清北旁边的中关村、深圳大学附近的桂庙新村等,这样的空间发挥着什么样的作用?

陈昊:在中国,大多数时候校园与城市是两个明显异质的空间,临校区域是中间域——社会规则在这里运行,学校规则也在这里运行。虽然象牙塔形象以及物理围墙会让高校和外部之间存在界线,但高校师生与临校区域的居民发生互动时,也会形成一张弱联系的关系网。这些空间可以满足学生们娱乐的需求,也是价格比较低廉的,提供了一个学生在脱离学校之后去探索社会的场地。

在一些临校区域会发生一些有趣的现象,比如上世纪八九十年代,北京大学与清华大学的饭/菜票曾一度成为中关村地区除现金之外的等价交换物;在日本,东京大学临校区域中的商家会愿意让忘记带钱的学生暂时赊账,虽然有造假、不认账等潜在风险,但社区完善的自我反馈体系能够加上一道保险。

深圳大学旁边的桂庙新村是我走访最多的研究对象,这里有很多小吃、店铺,上世纪80年代出现了深圳大学的校办工厂,世纪初深圳大学通过租赁桂庙新村公寓的方式,解决校内宿舍不足的问题,后来这里有了“西部创业园”、“西部美食街”和“西部百货”、“学府楼”等厂房改造后的互动空间。学生平时在这里消费、自习,也有一些学生还没毕业就在桂庙新村尝试创业了。

更有名的临校空间是中关村,北京大学、清华大学、中国人民大学三校环绕的城市区域。早期的中关村是很多学生挖掘人生第一桶金的地方,晚上住在宿舍,白天到中关村组装电脑等赚取收入。为满足生活所需,各种生活业态也进入了中关村,社会与高校一起互利共生,相互带来了成长的刺激。

疫情对临校空间的影响很大,2020年春季学期全国高校几乎统一封闭了校园,临校空间的人流量迅速下滑。在深圳,桂庙新村过去三年内人流急剧下滑,平均都难以达到2018年前后的40%。

评论