文|阿子儿

终于看了传说中有“全球最火沉浸式戏剧”之称的《睡个毛》(英文名《sleep no more》), 除了一脸懵逼还是一脸懵逼。

看完后一整个礼拜,读着别人的评论,森森怀疑自己的智商。

被约了稿的我,心情如下:

完全不知道发生了什么状况哇!要写什么哇!

直到我读了一本书——就是前一阵子因为再版,而被圈内刷屏的《后戏剧剧场》。

这本书是德国著名剧场学家汉斯 蒂斯 雷曼1999年的划时代力作,由李亦男翻译。

读完《后戏剧剧场》,哀家豁然开朗、神清气爽,又冉冉升起了指点江山的蜜汁自信——《sleep no more》就是照着这排出来的吧!

我们过去印象中的“话剧”,都是《雷雨》啊,《茶馆》啊,呢样的。演员们Cos个古代人,背着台词,举止浮夸,冷不丁逗人笑场。

这大清国要完啊!

要不,就是孟京辉那样的,把故事打散得乱七八糟,演员不好好说话,舞台布置都是抽象的,总之满脑袋鬼主意。

但至少,都还是在一个剧场里,观众坐着演员站着这么看着。

《Sleep no more》完全不一样。

《Sleep no more》的故事取用的是西方人耳熟能详的《麦克白》,类似于我们这儿赤壁之战这种家喻户晓的典故,就算没读过原著,也听闻过个八九不离十。

主线剧情是麦克白杀了国王、当了国王、杀了国王的侍卫、又杀了国王的侄子。

同样贪婪的麦克白夫人,期间一直怂恿夫君篡位,但最终却因精神压力过大而失常。

这个故事里充满了血腥、暴力、仇恨、色情等人民群众喜闻乐见的cult元素,浑然天成的感官刺激文本。

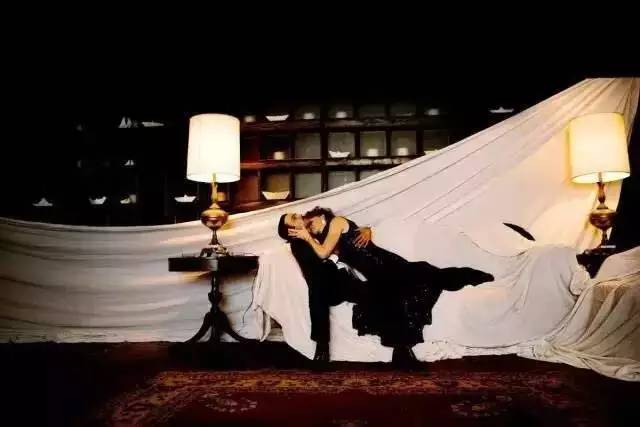

上海版(纽约版的已经举世闻名)的演出地设置在一栋被命名为“麦金侬酒店”的大楼里。酒店的不同位置,华丽细致地还原了《麦克白》故事中的各个场景:荒郊、树林、大厅、卧室、产房。

5个层楼,演员们会跑来跑去表演。观众每人被蒙了一个白面具,也跟着演员跑来跑去地看戏。

演员们大多采用肢体、舞蹈、神情来表演,鲜少开口说话。却偶尔会和观众“亲密互动”,又是耳语又是壁咚,妹子们津津乐道。

由于几个演员的运行线路是分开的,观众又没有千里眼水晶球,所以每个人每一次在观剧的3小时中看到的东西都是不同的。他们可以和别人探讨、拼凑完整剧情,也可以回家独自默默回味——这一点又多么像每个个人之于整个世界的状态啊。

事实上,这一切设计都可从雷曼的《后戏剧剧场》一书中找到源头。

上个世纪,经过两次世界大战及诸种现代主义思潮的洗礼,戏剧的形式已不同于古典。布莱希特挑战了亚里士多德的传统,阿尔托又将剧场一分为“阿尔托之前”和“阿尔托之后”两个阶段,尤内斯库、贝克特们只顾胡言乱语扯懵观众,格洛托夫斯基跑到荒山野岭去寻找启示,理查·谢克纳则开始拿教堂当剧场。

上世纪60年代,理查·谢克纳即倡导了“环境戏剧”这一形态,其提出的六大方针如下:

1.剧场活动是演员、观众和其他剧场元素之间的面对面的交流。

2.所有的空间都是表演区域,同时,所有的空间也可以做为观赏的区域。

3.剧场活动可以在现成的场地或特别设计的场地举行。

4.剧场活动的焦点多元且多变化。

5.所有的剧场元素可以自说自话,不必为了突出演员的表演而压抑其他剧场因素。

6.脚本可有可无。文字写成的剧本不必是一个剧场活动的出发点或终点目标。

在这个意义上,《Sleep no more》正符合“环境戏剧”的定义。

但彼时“环境戏剧”尚未进入大众视野,也难以被主流接受。但它的戏剧思想却不知不觉被各家各派所取用和发挥,并在《后戏剧剧场》一书中得到总结。

雷曼总结了20世纪70年代之后天马行空的戏剧形态演变,提出了一个重要观点:将drama(戏剧)和theatre(剧场)分开。

为了区分于“后现代”这一至今含混不清的概念,他使用“后戏剧剧场”来概括70年代之后在剧场发生的创新、实践及变革。如他所言,剧场越来越体现出从drama属性向theatre属性嬗变的特征:Drama指“戏剧”,以传统意义上的戏剧冲突为核心,剧本很重要;Theatre则是“剧场”,以演员和观众共置其中的现场性、共时性为艺术核心。

在这样的转变中,最可见的变化有两点:

一、舞台的去中心化和非等级化,文本的去主体化。

古代,只有能写出人民群众爱看的剧本的莎士比亚会被称作“戏剧大师”。但是到了阿尔托,即使只有一部演出过的作品,却也因为剧场思想而名震四方。格洛托夫斯基自称工作是“塑造演员”。皮娜鲍什干脆是个跳舞的。再到欧美现今一些效果绚烂又运用得恰如其分的3D多媒体剧,恐怕多媒体才是看点和主角了。

当然不能说,我们已经不需要剧本了……至少国内目前来看,小觑了剧本的商业剧,多半死得很惨,毕竟戏剧界还没出现王家卫这样的天才导演,即便黑泽明,也常常亲自手绘分镜头脚本。但是演员依靠对话来叙事的做法,已然被舞台其他技术的进步所稀释。一切元素都在诉说:音乐、布景、图像、肢体……文本由主体越来越被降为与它们地位平齐的表达素材——用女作家耶利内克提出的概念叫“语言平面”。

《Sleep no more》中,虽然剧情照搬《麦克白》,但对话几乎全部隐匿,麦克白和夫人的交谈、争吵、私语,全部被演员用肢体和面部表情来传达。偶尔爆发出的一些破碎声调与词汇,也仅作“装饰”功能。

这时,文本完成了从剧场的得体退出,隐藏在了幕后。

二、观演关系的革命。

布莱希特被认为是最早打破“第四堵墙”的人。他给戏剧加入了面向观众的“旁白”,以提醒人们:这只是一出戏。

这种打破并没有让以颠覆传统为极乐的20世纪艺术家所满足。

阿尔托在舞台上架起天梯,以提醒人们“演员不只是角色,也是现实中的人”。

提倡“质朴戏剧”的格洛托夫斯基认为,剧场的要素是“演员”和“观众”,其余都可没有。继而试图取消舞台和观众坐席的界限,让演员在与观众的交流互动中完成动作。他认为剧场的性质不是“观看”,而是对每个共在的人而言,是一场彼此坦诚相待的“聚会”——这种彼此坦诚相待的聚会,他称作“节日”。

当代有学者走得更远,认为剧场中唯一不能没有的是观众,“‘观看’的这个姿态是戏剧的本质”。

我们可以看到《Sleep no more》中,也实践了观演关系的整个革命历程所留下的思想遗产,该剧创造出了全新的观演关系,成为其商业成功的重要原因。

首先,演员和观众之间没有墙——墙转移到了观众的身后,用来给演员壁咚时撑手。

其次,舞台和座席的界限被取消,演员和观众置身同样的场所,也依靠和观众的互动完成表演。观众的跟随和围绕,成为演出的一部分——演员和观众的共在,演员对观众坦诚的邀请和观众坦诚的加入,使之成为一种戏剧意义上的“聚会”,甚至“节日”。

最后,整部作品的核心,不是别的,正是观众戴着白面具跑动观看的这一姿态——这一核心使该剧不同于以往任何演出和任何观演关系。白面具不仅是为区分演员和观众,更重要的意义在于对“观看”姿态的高亮。

除了这最重要的两件事以外,《Sleep no more》诸多特征也符合后戏剧剧场的特色。

柏林剧院的导演格鲁伯曾坚定地把剧场的决定要素看成“场景和情境”,重要的不是情节的时间线索,不是戏剧文本,而是人的声音的震响、一个身体的暴露与受苦。演员发出的呻吟蔓延开来,作为一种声波,跳跃着,带着无形的力量与观众相撞。

1979年,格鲁伯在柏林从前的贵族饭店“海滨大道”中创造了一个由声音、投影、单个场景所组成的环境,作为中篇小说《鲁迪》简本朗读的场所。

而从梅特林克开始的“静态戏剧”到威尔森“风景剧”到视觉构作再到后来的“景观戏剧”,视觉这一脉的发展也逐渐繁荣,剧场对景观的营造使之更具“画面”感,而不再是情节上的冲突或高潮。人物也更像是雕塑。在威尔森这里,意味着“现象优于叙事,画面效果高于单个演员,冥想重于阐释”。

《Sleep no more》中也正是如此。演员的跑动、打斗、谋杀,在总体上,却更是静态的。所有的动作并没有累积成释放戏剧冲突的势能,而更像是一个静态画布上的GIF。人的形象,是“风景”中的一个元素。

最后,戏剧终究无法和“命运”分开。从古希腊的命运悲剧,到黑格尔理解的“命运”经验是戏剧的核心。命运作为一种偶然性被抛入戏剧游戏、精神游戏之中。《Sleep no more》中无论是角色,还是对观众的安排,都体现出了这种戏剧之精髓主旨:命运的偶然。

多元化、拼贴性、破碎的情节、去等级化演出、文本抽离、景观化……等等的这些,使得《Sleep no more》可谓一部“环境戏剧的后戏剧剧场延伸”之作。它的成功不是偶然。

我们常常怀疑观众是否能接受用更深奥的理论做成的戏剧,观众是否只想看“故事”,他们进剧场是否只想消费段子和肥皂爱情?

我想《Sleep no more》在纽约和上海两地的火爆,应该可以回答这个不是问题的问题。

评论