大选前后,一条来自哲学家理查德·罗蒂(Richard Rorty)的预言在网上迅速蹿红。这条预言来自其出版于1998年的著作《筑就我们的国家》(Achieving Our Country),随后被《时代》、《卫报》、雅虎及《大都会》(Cosmopolitan)等媒体跟进转载。兹摘录如下:

“工会成员及组织松散的非熟练工人将迟早认识到,在防止薪资降低及避免岗位外流方面,他们的政府几乎不打算作出任何努力。与此同时,他们也将认识到,居住在城郊的白领工人群体——他们自己也相当担心被裁员波及——并不打算多交税,为其它人提供社会福利。

届时局面便会崩溃。底层选民将认定制度已然失效,并将选出一个政治强人——这位强人将会作出保证,在自己当选之后,那些跋扈的官僚、狡诈的律师、收入大于能力的金融产品销售代表及鼓吹后现代主义的教授们将不再能够把持话语权……待到这位强人上位,无人能预测未来将会发生些什么。”

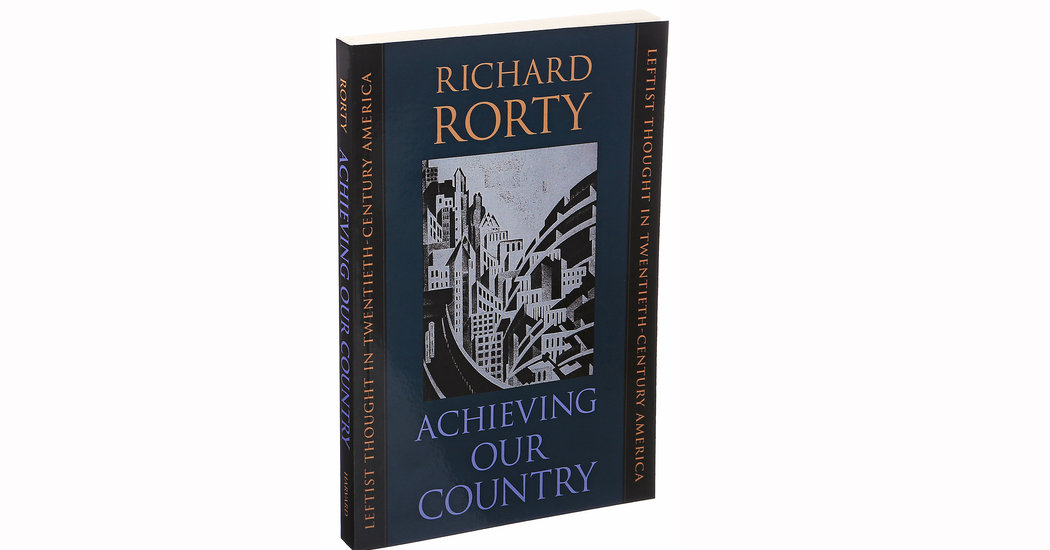

这些令人不寒而栗的预言让已于2007年逝世的罗蒂又一次获得热捧。在首次出版18年后,《筑就我们的国家》一书在亚马逊上销售一空,更一度雄霸热销榜。哈佛大学出版社日前已决定重印此书。

不过,待到翻开这本书,罗蒂的新粉丝们可能会有大跌眼镜的感觉,因为它并没花什么篇幅讨论右翼民粹煽动家的兴起,及其对工人阶级不甚光彩的利用行为。该书的主要内容其实是讲述左翼的国家自豪感的丧失。“国家自豪感对于国家的意义就如自尊对于个人的意义一般,是其自我革新的必要条件,”罗蒂在书中开宗明义地写道,随后,他又入木三分地刻画了从瓦尔特·惠特曼(Walt Whitman)到约翰·杜威(John Dewey)再到詹姆斯·波德文(James Baldwin)的民主乐观主义(democratic optimism)传统是如何被他笔下的“玩世不恭”且喜好“哗众取宠”的左派所抛弃的。

出乎新粉丝们意料的可能不止上面这一点。《时代》杂志在论及该书重获关注一事时,曾将书中论证概括如下:“在大学当中,文化与身份政治将会取代改革与经济正义的政治。”此说大体准确,但还不够完整。罗蒂在《筑就我们的国家》当中,其实还对一些高校在教学大纲中引入许多非白人及非男性作者之著作的做法表示了高度赞赏,认为这是促使学生们意识到“先辈们曾加之于公民同侪身上的羞辱”的方式之一。此外,他还丝毫不加掩饰地补充说:“鼓励学生们接纳新保守主义者所嘲笑的‘政治正确’,其实已让我们的国家变得更好。”

罗蒂对身份政治的唯一不满,是认为左派在不遗余力地消除种族及性别议题中的丑恶面时,忽视了针对特定阶级的污名——这导致了如下后果:白人工人阶级发现自己被鼓吹自由市场的右派和鼓吹身份政治的左派双双抛弃,迫不及待地将自己身上的污名“回敬”到少数族群、移民、同志及东西海岸的精英群体身上。(随后罗蒂便提到了本文开头所引用的那段预言)。

罗蒂嘲讽的首要对象既非身份政治,亦非鼓吹自由市场的右派,而是一种特定形式的衰颓倾向(decadence),这是他在更大范围内的知识筹划所希望去面对的。我对罗蒂所知甚少;他是个内向而不乏绅士风度的男人,出生于一个同情共产主义的家庭里,对普鲁斯特和康德有深入研究。不过,他对那些学院左派的仇视可是既不“内向”也不“绅士”的。在《筑就我们的国家》中,罗蒂指责“福柯式的”(Foucauldian)左派代表了一种不幸的倒退,不再如马克思主义者那样坚守科学上的严密性。在福柯看来,权力(power)这个“全景敞视者”(ubiquitous specter)无处不在,身处其中的我们并没有什么自主性可言。“进入由这些左派所把持的智识世界,等于是远离了那个民主公民能够组织起来对抗暴虐和自私的世界,转而进入了一个民主政治已然沦为笑柄的哥特式世界,”罗蒂这样写道。

罗蒂如何能够既赞赏大学中身份政治的兴起,又将批判理论的主流发展趋势斥为“不自由”且“颓废”的?他倡导重建国家自豪感的努力,与他早年的那些更加学究化的工作(涉及人类心智及知识的基础)之间有什么样的关系?罗蒂早年主要关注某些起源于17世纪的——那时实验科学也正在兴起——现代哲学根本问题:人类心灵是否与许多其它的客体一样,不过是世界之中的某个客体?它是否也如这些客体一般,遵循物理学的法则?如果是这样的话,我们是否因此而缺乏自主性,从而如那些客体一般,并没有什么内在的尊严?

罗蒂认为,与其去解决这些问题,我们还不如直接扔掉它们,就像笛卡尔当年直接无视掉那些13世纪的经院哲学问题一样,并且这样做对人类的知识进步并没有什么大损失。扔掉它们的非哲学式方法是轻松愉悦的:直接无视就好了,大多数正常健康的人就是这么做的。更哲学一点的做法,是去留意这一点:人们经常从他们的道德直觉出发进行论证,而不是为道德直觉本身作论证——这一发现或许会鼓励我们接受这样的结论,即真理无非是个共识问题,而不是某个可观察的、关于世界的事实。至于以最为哲学的方式来扔掉这些问题的方法,则是治疗性的:一个接受精神分析的人可以回味自己的情感历程,与此相似,一个人也可以如此回味自己的哲学历程。通过抽丝剥茧地刻画某种无意识的思维定式并将之呈现出来,这个人或许就能一劳永逸地将它抛弃掉。

在完成形而上学上的“治疗”的同时,罗蒂逐渐将自己重塑为一个兴趣广泛的写作者,而他的英文系同行们那时也正在尝试以“语言与文本”来替代以往的“心灵与世界”等范畴。换言之,他们对那些自从笛卡尔以来就一直困扰现代哲学的知识论难题进行了重构。在文学理论看来,传统的哲学探究方法基本上跟神经病差不多,完全是一些“又长又臭的陈词滥调”(ad nauseam)。在文学理论那里,知识问题变成了一个解释问题。这意味着唯有文学理论能够自如地穿梭于以下两类信念之间:其中一方坚信没有什么东西是可知的——笛卡尔、休谟、贝克莱和康德的著作中都多少有着这种怀疑论的影子——而另一方则坚信,如果我们能探索到一个新的根基并根据它来重构知识,便能够超越怀疑论。

福柯是后一种思路的典型代表。他认为所有知识都是内在地不稳定的,因为它受历史的偶然性所影响。福柯借助“权力”这个核心概念发展出了一套新的探究方法。其基本的方法,是将诸如权利、理性以及人性等抽象的、普遍的概念置于社会实践的脉络当中,试图表明其起源其实具有某种压迫性、虚伪性或是残酷性。在福柯看来,自由主义现代性的最完美象征,便是一座作为全景敞视装置的监狱,它无孔不入地监视着一切。罗蒂并非不明白这一点,但他认为福柯过分淡化了“隐喻意义上的囚犯”与“实际意义上的囚犯”之间的区别,而且那种把所有人都看成是某种“狱友”的倾向,也实在是太过消极。福柯这样的视角不乏穿透力,且富有革命性,他暗示我们:唯有彻底地、完全地颠覆既有的许多思维定式,我们才有获得解放的希望。

福柯是一位伟大的哲学家。为了那些“实际意义上的囚犯”,他也曾矢志不渝地推动监狱改革,且对自己在知识论上的某些偏见也有敏锐认识。罗蒂和福柯可以说代表着两种迥然不同的性格特质。从那些不为罗蒂所信任的知识探究习惯开始,福柯得出了一些对罗蒂而言是相当不可接受的观点。透过将自由主义揭示为某种骗局,福柯认定:我们的本性就是非自由主义的。有时,福柯也透露出一种朴素的尼采式情结,他认为我们所经历的日常现实之下的根基,其实就是“残酷性”,这是无论如何都掩盖不了的。羞耻乃是我们隐而不显的本质;事物最丑陋的一面也正是它最为真实的一面;学会做到体面、富有亲和力或心胸开阔,其实是自我压抑或软弱性的象征;愤世嫉俗乃是知识的本质所在。回到当下来看,美国国内的虚无主义倾向似乎又找到了新的理论支持;一种自以为看透一切的消极心态正在流行,它将愤世嫉俗视为政治上富有勇气的表现,进而以轻率的态度对自由民主加以拒斥。罗蒂撰写《筑就我们的国家》一书,正是为了对抗这种愚蠢的倾向。

(翻译:林达)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论